PRESENTATION GENERALE HISTORIQUE

A/ Une plaine presque sans histoire

avant les Turcs

Coincée entre un littoral qui posséda deux capitales (Iol-Caesarea)

et (Icosium-Djazaïr des Beni-Mezghana), et un Titteri

où furent situés les deux centres de pouvoir d'Achir et

de Médéa,

la plaine de la Mitidja resta en permanence un territoire dépendant

de l'une ou l'autre de ces quatre villes.

|

Caesarea

Mauretaniae (Cherchell) est

le nom romain de la ville phénicienne de Iol

fondée au IVè siècle avant j-c. Après

la chute de Jugurtha en - 105 elle passa sous le contrôle

des Romains qui se contentèrent de protéger, tout

en les romanisant, les rois de Maurétanie ; et notamment

Juba II |

|

Achir, près d'Ain-Boucif, fut à partir de 936 la capitale du nouveau royaume ziride fondé par Ziri ibn Menad. Le fils de ce dernier, Bologhine ibn Ziri, fortifia sur la côte un ancien port phénicien, puis romain (Icossim-Icosium) qu'il rebaptisa Djazaïr des Beni-Mezghana, à l'emplacement de l'actuel Alger. En fait la Mitidja et le littoral échappèrent très vite à l'autorité des Zirides plus intéressés par l'Ifrikiya (Tunisie) et l'Egypte. La Mitidja devint une dépendance de fait de la ville d'Alger ; son arrière-pays immédiat et nourricier. |

1° sur la Mitidja sous les Carthaginois, je ne sais rien de sûr. On peut néanmoins imaginer que des éléphants carthaginois ont pataugé dans les marécages de la plaine ; pas les 37 éléphants qui, en -218, ont franchi avec beaucoup de difficultés les Alpes, on ne sait où au juste, pour attaquer Rome en vain, car ils étaient partis d'Espagne. Mais ceux qui ont aidé Hasdrubal à créer précisément cette Espagne carthaginoise autour de la ville de Carthagène, la bien nommée, en -227.

2°

La Mitidja romaine est un peu mieux connue

Elle appartient à la Maurétanie Césarienne administrée

par un procurateur qui dépendait directement de l'Empereur et qui

n'avait à sa disposition que des troupes auxiliaires. Donc pas

de légionnaires dans la Mitidja. Le procurateur résidait

à Cherchell.

On y a identifié quelques ruines romaines très modestes : rien qui ressemble à une ville ou à une chaussée empierrée. La ville la plus proche était sur la côte, à Tipasa. Seules quelques pierres taillées ont été trouvées, parfois enfouies profondément, comme celles aperçues près de Blida en creusant un puits. Il est certain qu'en deux millénaires les pierres romaines ont eu le temps d'être ensevelies sous les alluvions descendues de l'Atlas, ou d'être récupérées, plus tard, pour bâtir quelques fermes ou haouchs plus solides que les gourbis traditionnels.

La Mitidja romaine est restée à l'écart des itinéraires majeurs. La route stratégique Est-Ouest principale avait été tracée beaucoup plus au sud. Entre leurs provinces d'Afrique les Romains avaient aménagé, de la Proconsulaire (Tunisie) à la Tingitane (Oranie, Maroc) une sorte de rocade qui reliait Sitifis (Sétif) à la vallée du Chéliff par Auzia (Aumale), Rapidum (Masqueray) et Tirinadi (Berrouaghia). Le camp romain principal était celui d'Auzia, le plus proche de la Mitidja, celui de Thanaramusa, près de Berrouaghia.

En 212 les berbères de la Mitidja, avec l'édit de Caracalla, sont tous devenus citoyens romains. On peut donc dire, soit qu'il n'y avait que fort peu de Romains dans la plaine, soit qu'il étaient tous romains après 212. En réalité cette citoyenneté juridique n'a pas dû modifier grand chose. Et pas davantage le christianisme qui a connu quelques succès limités.

J'ignore s'il subsistait encore de vrais Romains en 429. Si oui, ils ont été éliminés ou chassés par les Vandales. Surtout la minorité qui s'était convertie au catholicisme, car les Vandales avaient adopté l'hérésie arienne.

|

|

On peut noter, tout en s'en étonnant, que malgré plusieurs siècles de présence, il n'est resté des Romains, en Algérie dans son ensemble, que des pierres et des ruines de villes. Ils ont raté leur colonisation, autant que nous, voire plus. La langue latine a été totalement oubliée, alors qu'ailleurs, elle a donné naissance au français, au portugais, à l'espagnol et à l'italien. Le christianisme, encore présent en 647, a été éradiqué au Maghreb, alors que des minorités chrétiennes ont subsisté jusqu'à nos jours au Liban, en Syrie, en Irak et en Egypte ! Le berbère s'est donc révélé parfaitement inassimilable. Cependant, plus tard, il adoptera la religion des nouveaux conquérants musulmans ; et parfois leur langue.

4

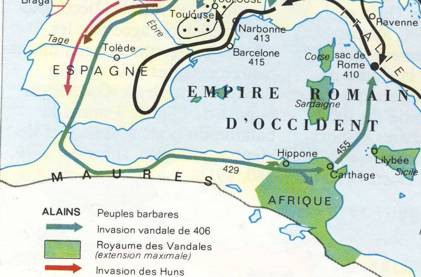

° Les Vandales n'ont fait que traverser la Mitidja

Les Vandales avaient franchi le détroit de Gibraltar sur des navires

romains ! En effet Rome leur avait consenti le statut de fédérés,

donc d'amis. En Espagne ils étaient soumis à la pression

des Wisigoths (le trait noir de la carte ci-dessus) et ils saisirent volontiers

l'occasion de partir lorsqu'un gouverneur romain de Maurétanie

(Bonifacius) les appela à l'aide

contre l'autorité de la régente à Rome (Placidie

depuis la mort d'Honorius en 423).

Leur chef était Genséric. On estime le nombre des guerriers

à au moins 30 000, plus les membres de leurs familles. Une fois

débarqués près de Tanger, au printemps 429

ils se divisèrent en plusieurs dizaines de bandes qui

se mirent en marche vers l'est en saccageant la Maurétanie. Certaines

bandes, sinon toutes, traversèrent la Mitidja. L'une de ces bandes

prit le temps de raser les murailles de Caesarea (Cherchell) et de Tipasa

; signe qu'elle n'avait pas l'intention de se fixer en ces lieux. Cela

n'empêcha pas Genséric d'obtenir de Rome, en 435, la confirmation

de son statut de fédéré avec possession de la Mitidja.

Mais le but véritable de Genséric était la prise

de Carthage qu'il conquit en 439 et dont il fit la capitale d'un royaume

dont les limites n'englobaient pas la Mitidja.

Pourtant, autant que l'on puisse en juger, Rome n'a rien tenté pour réoccuper un territoire laissé libre après le départ de la horde vandale. Les textes n'ont gardé aucune trace d'une quelconque réaction du pouvoir impérial : voilà qui en dit long sur la dissolution interne d'un empire d'Occident voué à disparaître bientôt, en 476 précisément.

Après la conquête de Carthage par les Byzantins, les hommes en âge d'être soldats furent déportés à Constantinople pour y être engagés dans l'armée impériale et combattre sur d'autres fronts. Les autres, les femmes et les enfants restèrent en Afrique et se fondirent dans la population berbère locale. De l'Afrique vandale il ne resta rien, sinon une mauvaise réputation sans doute injustifiée, à cause du discours d'un député à la Convention à Paris vers 1793/1794 ; celui de l'abbé Grégoire. Voulant stigmatiser les pillards parisiens de son époque, il les traita de vandales, épargnant ainsi la mémoire des Wisigoths et des Ostrogoths qui ne devaient pas valoir mieux.

5° La Mitidja est très marginale pour les Byzantins

|

|

Carthage est conquise en 533, ainsi que la Tunisie. Les deux étoiles de la carte situent les deux batailles décisives perdues par les Vandales. Au delà de Sétif et d'Auzia (Aumale) les troupes du général Bélisaire, sous l'empereur Justinien (527/565), n'ont occupé que les ports de Cherchell et de Tipasa. S'ils sont passés par la Mitidja, les Byzantins ne s'y sont pas installés. Cela a permis aux tribus de la plaine d'échapper aux troubles de la période : exactions fiscales, persécutions religieuses et mutineries de soldats. De toute façon, à partir des années 550, la priorité militaire de Byzance fut de combattre les Ostrogoths.

Il est probable qu'à l'écart du littoral

l'effacement de Byzance a entraîné une sorte d'anarchie politique

: le pouvoir central disparu ou très affaibli n'a pu s'opposer

à la résurgence de formes de pouvoir tribales. Le pouvoir

s'est éparpillé en reprenant, chez les indigènes

berbères, les traditions ancestrales.

6° La

" colonisation " arabe de la Mitidja fut réussie

Je mets le mot colonisation entre guillemets car le but des compagnons

d'Okba ben Nafi, n'était nullement

de coloniser, mais de conquérir et sans doute aussi de propager

les paroles du nouveau prophète Mahomet. Il menait un djihad et

proposait la conversion aux vaincus païens, chrétiens et juifs,

sans la leur imposer. Les conversions auraient été rapides,

favorisées, pense-t-on, par le fait que les berbères échappaient

ainsi au paiement de deux impôts spéciaux : la capitation

et l'impôt foncier. Il se peut également que les chrétiens

aient été préparés à l'acceptation

d'un nouveau monothéisme plus simple que les précédents

car ignorant les querelles théologiques sans fin sur la double

nature du Christ.

L'invasion arabe en Tunisie a commencé en 647 ; le passage du détroit dit de Gibraltar par Tarik ibn Ziyad est de 711. Les arabes sont donc arrivés dans la Mitidja entre ces deux dates, et sont restés assez longtemps pour avoir islamisé les berbères et pour les enrôler dans un djihad vers l'Europe où les occasions de pillage ne seraient pas rares.

Pour l'arabisation ce fut plus long. L'arabe étant la langue des nouveaux maîtres, il est sûr que l'ascension sociale, ou plus simplement les contacts avec les représentants du pouvoir, exigeaient de connaître quelques mots d'arabe parlée. Il ne s'agissait pas de l'arabe du Coran, mais d'un arabe des bédouins d'Egypte, que nous appellerions dialectal. En 1830 le processus était allé à son terme dans les plaines, mais pas dans les montagnes de l'Atlas tellien. Entre 1830 et 1842 les rapports des officiers français qualifiaient de Kabyles les populations de l'Atlas qui venaient piller les premières fermes de la Mitidja.

Entre le XIè siècle et 1515 (arrivée des Turcs) la Mitidja disparut des chroniques et demeura une région sans histoire malgré les nombreux passages des conquérants venus de l'est, de l'ouest et même du sud

|

.

B/ La Mitidja turque

1515-1830

Avec la conquête turque la Mitidja renoue avec une histoire écrite,

précisément datée et localisée. Les Turcs

y furent souverains durant 315 ans.

1°

La conquête fut quasi accidentelle et très facile

Elle fut accidentelle car ce sont les Algérois, du moins leur chef

Salim el Teumi, qui appelèrent au secours, contre les Espagnols,

Baba Aroudj, un corsaire grec renégat

entré au service des Turcs et entouré d'un halo d'invincibilité.

En 1515 Aroudj et son frère Kheir ed Din (plus tard sur nommé

par nous Barberousse) accoururent, prirent la ville, tuèrent Salem

el Teumi qui était le chef d'Alger et aussi de la tribu qui dominait

la Mitidja. Ils occupèrent leurs compagnons en les lançant

à la conquête de la Mitidja et des montagnes du Titteri et

du Zaccar. Il ne leur fallut que quelques semaines pour soumettre toutes

les tribus de la plaine.

Après la mort de son frère, Kheir

ed Din se plaça sous la protection du sultan de Constantinople

qui légitima sa conquête, lui envoyant 12 000 janissaires

tout de suite et des administrateurs ensuite. C'est ainsi que la Mitidja

devint turque et ottomane pour 315 ans.

2°

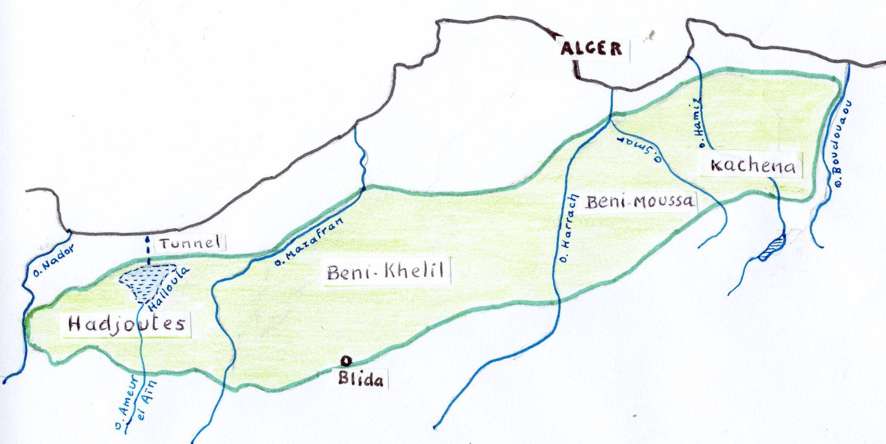

La Mitidja turque fit partie du Dar es Soltane

Ce qui signifie qu'elle dépendait directement du dey d'Alger. Elle

fut divisée en quatre outhans (ou

districts) qui découpaient la plaine en quatre bandes méridiennes

dont les noms et localisations approximatives sont indiqués sur

le croquis ci-dessous.

|

|

A la tête de chaque outhan le dey nommait un caïd, généralement

turc ; et le caïd avait pour adjoint des cheikhs généralement

arabophones, voire arabes. Au-dessus des quatre caïds, un agha (chef

militaire) dit agha des arabes. C'est lui qui nommait les cheikhs, après

que ceux-ci lui aient offert des cadeaux jugés suffisants. Curieusement

les cheikhs n'avaient pas le droit de résider dans leur tribu,

afin de ne pas être tentés de prendre le parti de leurs administrés.

Les Turcs répartirent les tribus en deux catégories : les

tribus du Makhzen supérieur

(les Hadjoutes seuls) et les tribus raïas (les autres). Les tribus

raïas payent tous les impôts, y compris les exceptionnels,

à chaque investiture d'un nouveau dey par exemple. Les tribus Makhzen

sont exemptées des impôts non coraniques mais doivent fournir

au dey ou aux agents du dey un appui militaire en cas de besoin. Le besoin

le plus fréquent, annuel, était la collecte des impôts.

Les Hadjoutes devaient aider les cheiks dans cet exercice impopulaire,

d'autant plus impopulaire que chacun savait que les cheikhs gardaient

pour eux une partie de la collecte. L'agha était aussi le responsable

de la sécurité des fellahs, souvent troublée par

les incursions des tribus montagnardes de la plaine. Les Turcs, ayant

conquis ces montagnes, installèrent un bey du Titteri à

Médéa en 1548 et un autre, du Zaccar, à Miliana.

Tous les ans , au printemps, la Mitidja était traversée par une troupe de janissaires qui montaient à Médéa pour aider le bey du Titerri à collecter les impôts. Une fois la collecte achevée, ils redescendaient pour porter le trésor à Alger et le remettre au Khasnadar, trésorier du dey. Tous les trois ans le bey devait se rendre en personne à Alger pour y déposer son tribut et obtenir son maintien en fonction. Il faisait halte à Blida, la seule agglomération protégée par une muraille pourvue de 5 portes fermées la nuit et gardées.

3°

Blida est la seule ville de la Mitidja turque

Et elle est toute récente. Cette cité a été

créée à l'époque turque, pour héberger

des réfugiés morisques fuyant l'Espagne. Ces musulmans convertis

de force au christianisme après 1499 supportaient mal cette situation.

De surcroît les autorités espagnoles se méfiaient

d'elles estimant leur nouvelle foi fragile. Sans être chassés,

certains ont pris la décision d'émigrer vers un pays musulman.

Les autres ne seront chassés qu'en 1609. La date retenue pour la

création de Blida est 1533 ou 1535. Ces morisques ont apporté

avec eux leur savoir-faire agricole qui maîtrisait notamment les

techniques d'irrigation.

La Blida turque eut quatre rôles principaux :

-ville

de garnison,

-ville

étape sur la route de Médéa,

-ville

de relégation,

-ville

de plaisir enfin.

Les militaires devaient, d'une part sécuriser une étape

importante sur les chemins conduisant au sud par Médéa,

et à la vallée du Chéliff par celle de l'Oued Djer

; et d'autre part protéger les jardins du piémont contre

les pillards de l'Atlas.

Les fonctionnaires en disgrâce y attendaient le changement de dey

et une grâce éventuelle.

| Les militaires et la plupart des fonctionnaires étaient sans famille ou l'avaient laissée à Alger. La présence de ces célibataires obligés eut deux conséquences à Blida : | |

| - le grand nombre des prostituées ; un Mezzouar était nommé. Ce fonctionnaire était spécialisé dans la gestion de tous les problèmes associés à cette profession ; | |

| - le grand nombre des Koulouglis,

métis nés d'un père turc et d'une mère

indigène. Ces Koulouglis étaient craints par les indigènes pour ce qu'ils avaient de turc et méprisés par les Turcs pour ce qu'ils avaient d'arabe ou de berbère. Quand, en 1830 la France aida au " rapatriement " vers Salonique des officiels turcs, les Koulouglis ne furent pas du voyage et restèrent en Algérie. |

|

Peu avant la conquête française la ville eut à souffrir de deux malheurs qui l'affaiblirent : en 1817 une épidémie de peste, et au printemps 1825 un séisme qui ébranla les murailles, détruisit des maisons et , plus grave, des mosquées. Il aurait tué la moitié de la population qui serait tombée de 6000 à 3000 habitants.

4°

Quelle mise en valeur ?

La Mitidja turque était-t-elle riche ? Difficile à dire

tant les témoignages diffèrent sur sa richesse, tout en

s'accordant pour accabler les trois siècles de gestion turque.

En 1727 le consul des Etats-Unis, Schaler, a vu " de riches pâturages,

de nombreux troupeaux et de splendides jardins " là où

le capitaine de Saint-Arnaud, en 1838 n'a vu que des " mares boueuses

et des fossés ".

Il est sûr que quelques haouchs étaient prospères,

possédés le plus souvent par des propriétaires absentéistes,

arabes ou turcs, qui vivaient à Alger, loin des fièvres

de la plaine. Sur place les travaux agricoles étaient assurés

par des khammès, (métayers). Le propriétaire y venait

de temps à autre ; de préférence hors des mois à

moustiques. Il est tout aussi sûr qu'il y avait des fellahs modestes

qui donnaient vie aux nombreux souks hebdomadaires ; et qu'il y avait

des marécages. En fait la Mitidja était diverse ; plus saine

et cultivée au sud, au pied de l'Atlas, et à l'est ; plus

pauvre et paludéenne au nord et à l'ouest où le lac

Halloula stérilise des milliers d'hectares.

Ces marécages, les Turcs les connaissaient, mais l'idée d'engager des travaux de drainage ne leur est jamais venue. A vrai dire, hors de la ville de Blida, les Turcs n'ont bâti qu'une seule infrastructure durable : un pont sur l'Harrach (voir sur ce site: l'Harrach) construit en 1697 et restauré en 1735. En 1724, pour protéger ce pont situé près d'Alger, ils avaient installé le bordj Sidi Yahia : un fort de forme carrée. Cette forme serait à l'origine du toponyme français de Maison-Carrée.

C/ La Mitidja et la France

1°

Douze ans de conquête, difficile

La conquête fut longue, en partie parce que la décision de

conquérir fut tardive. La prise d'Alger avait été

décidée par Charles X que la révolution de juillet

1830 écarta bientôt du pouvoir. Son successeur, Louis-Philippe,

et le président du conseil, Casimir Perrier, ne savent que faire

de cet encombrant héritage. Fallait-il partir ? Ou rester et donc

contrôler l'arrière-pays ? La décision de rester ne

fut prise qu'en juillet 1834.

Elle fut très difficile en raison d'une forte résistance

qu'il fallut combattre, dans la Mitidja, jusqu'à la fin 1839 ;

voire au-delà à certains endroits.

Par ailleurs elle fut menée par des commandants en chef qui n'eurent pas la même stratégie, et qui restaient en poste trop peu de temps : 8 responsables furent nommés entre de Bourmont en 1830 et Bugeaud nommé en 1840. Ce dernier fut une exception car il resta en poste 5 ans. Il ne se contenta pas de consolider notre présence dans la Mitidja : dans la foulée de sa lutte conte Abd-el-Kader, il conquit presque toute l'Algérie, sauf la Kabylie.

Voici la liste de ces chefs. Les 5 premiers eurent le titre de Commandant en chef ; les suivants celui de Gouverneur Général. Tous étaient des officiers supérieurs, lieutenants-généraux ou maréchaux. La date mentionnée est celle de la prise de fonction théorique et non celle de l'arrivée à Alger.

|

||||||||||||||||||||

-1a/

1830-1834 fut le temps des hésitations

et des opérations de reconnaissance

Le 6 juillet 1830, au lendemain de

la prise d'Alger, de Bourmont franchit l'Harrach sur le pont turc de 1697

et longe la limite nord de la Mitidja pour aller au cap

Matifou voir, d'en face, la ville d'Alger

Le 22 juillet 1830, avec 1200 soldats il traverse toute la Mitidja jusqu'à Blida : simple reconnaissance sans idée d'une prise de la ville qui aurait exigé un siège. Il reçoit une délégation de notables de la ville : entrevue sans suite. Sur le chemin du retour, le 24 juillet, il est harcelé par les tribus. Il ne laisse pas de soldats près de Blida, mais a pu constater le mauvais état des murailles.

Le 17 novembre 1830 c'est Clauzel qui traverse la Mitidja pour monter à Médéa et y châtier le bey Bou Mezrag qui nous a trahis après une apparente soumission. Il arrive à Blida le 18, s'empare de la ville, installe une garnison et transforme une mosquée en hôpital. Le 21 il repart pour Médéa. Le 26 les tribus attaquent la garnison qui tient bon, et gênent la progression des éléments de renfort.

| NB1 Blida joua 3 fois encore

le rôle de gîte d'étape sur le chemin de Médéa

; en juin 1831 avec Berthezène en août 1836 avec Clauzel en mai 1840 avec Valée NB2 A cette époque le chemin de Médéa ne remontait pas les gorges de la Chiffa (voir sur ce site: les gorges) alors impraticables, mais gravissait le djebel Mouzaïa qui était franchi par un col haut de 1 043m. |

-1b/

1834 fut décisive pour trois raisons : une parisienne et deux locales.

Le 22 juillet 1834 est publiée

une ordonnance royale qui décide que la France restera en Algérie.

Par conséquent Louis-Philippe nomme un " Gouverneur Général

des possessions françaises dans le nord de l'Afrique " au

lieu d'un commandant en chef. Le premier fut Drouet

d'Erlon qui dut contrôler les environs d'Alger, à

commencer par le Sahel et par la Mitidja.

Le 15 juin 1834 Voirol attaque les Hadjoutes dans leur territoire et engage un conflit à répétitions contre notre adversaire principal. Les tribus du centre de la Mitidja, Beni-Moussa et Beni-Khelil, nous ont aidés en rejoignant le camp français. Les tribus montagnardes, surtout du côté de la Kabylie, ont aidé les Hadjoutes en nous obligeant à combattre aux deux extrémités de la plaine.

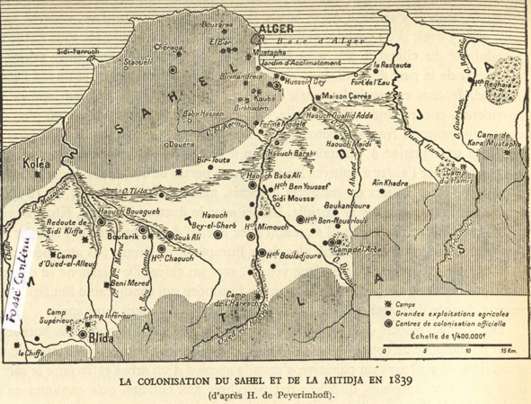

Fin 1834 un camp militaire fortifié permanent est envisagé près du lieu-dit Bou Farik où se tenait, le lundi, un souk très fréquenté dans une zone marécageuse. Ce camp est appelé d'abord camp d'Erlon ; puis après que des européens aient été autorisés à venir commercer, le Bazar d'abord et Médina Clauzel ensuite. Il se forma ainsi une sorte de village informel qui obtint, le 20 septembre 1836, une consécration officielle avec la création du centre de colonisation de Boufarik, pour 142 familles.

-1c/

1835-1838 4 ans d'insécurité due au harcèlement

constant des postes et des fermes français par tous les arabes

et berbères qui demeuraient hostiles aux infidèles ; et

notamment à l'ouest par les Hadjoutes et à l'est par les

Kabyles. La stratégie française fut de multiplier les camps

militaires, surtout au pied de l'Atlas. La nécessité de

les ravitailler et d'assurer la rotation des troupes, entraîna la

hausse des embuscades contre nos convois et nos détachements. Il

était aussi quasi impossible de sécuriser les environs de

Boufarik (20 colons sont surpris et massacrés en juin 1837 près

de Boufarik ; ils étaient pourtant armés mais avaient laissé

leurs armes un peu à l'écart).

En mai 1838 Valée améliore

le dispositif en créant au nord de Blida deux nouveaux camps dit

supérieur et inférieur (origine des villages de Joinville

et Montpensier créés en 1843). Il s'agissait de sécuriser

les routes de Médéa et du Chéliff. Contre les Hadjoutes,

le général Berthois avait imaginé la création

d'un obstacle susceptible de bloquer les cavaliers. Cet obstacle, appelé

" fossé continu " était un fossé, de préférence

ennoyé, et ponctué de blockhaus en bois tous les 500m. Ce

fossé resta inachevé, après la soumission des Hadjoutes

en 1842, mais les blockhaus furent utiles aux colons : ils leur servirent

de réserves de planches.

-1d/

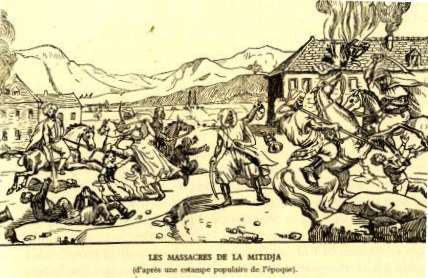

Le désastre de l'automne 1839 fut l'un des épisodes

les plus sanglants de la lutte contre Abd-el-Kader. Ce dernier avait signé

avec les Français un accord dit de la Tafna le 30 mai 1837, selon

lequel la Mitidja était à nous. Mais les deux textes, arabe

et français, étaient peu clairs en ce qui concerne la limite

de la Mitidja du côté de la Kabylie. Or, du 23 octobre au

2 novembre Valée conduisit personnellement les troupes qui relièrent

Sétif à Alger à travers un territoire qu'Abd-el-Kader

considérait comme sien en vertu de l'article 2 de l'accord.

Le 18 novembre il nous déclara

le djihad.

le 19 ses khalifas saccagèrent

la Mitidja en massacrant les chrétiens et les musulmans qui travaillaient

pour eux.

Le 20 un convoi est surpris et massacré.

Le 21 unité perd 105 soldats

près d'Oued-el-Alleug. Les Hadjoutes emportent 98 têtes.

|

|

Décembre fut un mois désastreux pour la Mitidja. Valée fit évacuer tous les postes militaires sauf 5 ; à savoir Kara Mustapha, Arba, Fondouk, Blida supérieur et Maison-Carrée. Ce dernier servait de base de départ pour tous les envois de renforts ou de vivres. Il ordonna aussi de replier de force les colons survivants.

|

Valée

fut remplacé par Bugeaud qui décida d'attaquer les Hadjoutes

sur leurs terres à l'ouest de l'oued Ameur-el-Aïn. C'est

son adjoint Théodule Changarnier qui

reçut leur soumission en juin 1842,

mettant fin ainsi à 12 ans de brigandage. La mise en valeur

et la colonisation de la Mitidja par des fermiers devint possible.

Changarnier s'était déjà illustré en août 1840 en venant au secours du camp de Kara Mustapha, menacé par les troupes du khalifa Ben Salem. La garnison fut sauvée, mais le camp, trop vulnérable aux lisières de la Kabylie fut abandonné. On avait vainement essayé d'engager les Hadjoutes, en tant que tribu makhzen, parmi nos auxiliaires. Mais ils n'acceptèrent pas de servir des infidèles comme ils avaient servi les Turcs : ils avaient une foi aussi bien chevillée au corps qu'un turban sur la tête de son mollah. Pourtant, près d'Oran, les Douairs et les Smelas, dans le même cas avaient accepté. |