BOUFARIK

La commune est si grande que j'ai dû scinder sa carte en deux parties : est et ouest.

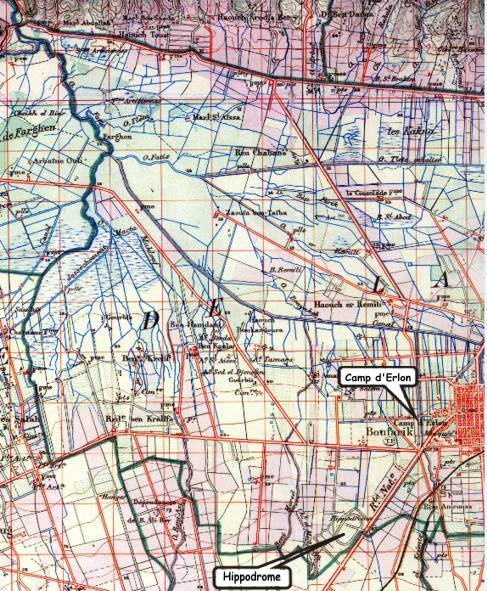

BOUFARIK : partie occidentale.

|

C'est la partie du territoire communal la plus humide. Vers 1935 elle est encore largement marécageuse, du moins dans sa moitié nord. Les canaux de drainage, ou de dessèchement, sont très nombreux. Les indications de marécages sont multiples : les fermes sont peu nombreuses et les routes rares. C'est là que, dans les années 1950 on a introduit la riziculture. On y trouve les altitudes les plus basses de la Mitidja (14m) le long de l'Oued Fatis. On voit nettement le principal canal de dessèchement qui vient du nord de Boufarik et se jette dans l'oued Fatis près de Farghen.

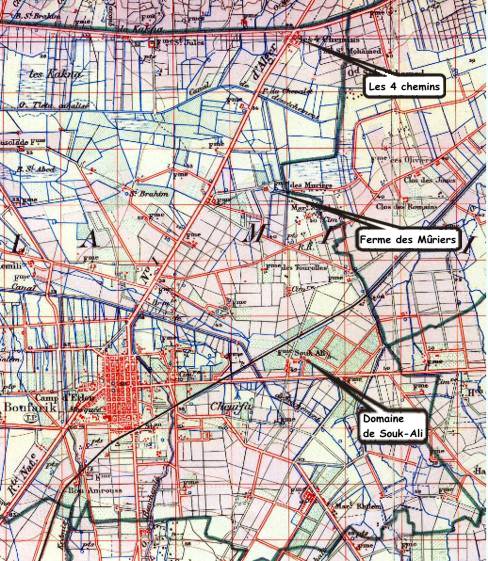

BOUFARIK : partie orientale

|

C'est la partie la moins marécageuse de la commune

car les altitudes y sont un peu plus élevées. D'ailleurs

le drainage se fait d'est en ouest, par l'oued Tleta et par des canaux

de dessèchement, vers la trouée du Mazafran toute proche.

Près de la ferme des mûriers le marais est celui des Ouled

Mendil : il avait été préservé pour y mener

des études sur les moustiques et pour améliorer la lutte

contre le paludisme. C'est aussi la partie la mieux cultivée et

la plus riche. On y trouve la majorité des fermes ; la principale

étant celle du domaine de Souk-Ali,

créé en 1844 par Borély-la-Sapie qui, en 1852, deviendra,

pour 10 ans, le premier maire de Boufarik.

C'est par là aussi que passent, et la RN1, et la voie ferrée

d'Oran par Blida.

La route d'Alger suit le pied du Sahel jusqu'au village manqué

des Quatre-Chemins : la voie ferrée coupe au plus court

depuis Maison-Carrée.

Origine du nom : arabe.

C'est le nom d'un lieu-dit de 1830 situé sur un espace toujours

sec entouré par des marécages de tous les côtés.

C'est la raison pour laquelle s'y tenait un Souk et-Tnine où, chaque

lundi, se retrouvaient les fellahs de cette zone de l'Outhan des Beni-Khelil.

Il y avait donc déjà de la vie et de l'élevage dans

ces marécages à la triste réputation..

Origine du centre : française.

Création en plusieurs étapes à partir de 1834 ; avec

deux figures symboliques. Pour le camp militaire primitif c'est le général

comte d'Erlon qui transforme, en 1835,

le premier bivouac en camp permanent fortifié pour 1500 hommes

et 600 chevaux. Comme toujours, en pareil cas, des civils sont venus s'installer

auprès de cette clientèle assurée de revenus réguliers

: cantiniers, cabaretiers et marchands en tous genres.

Pour le village civil c'est le gouverneur Bertrand Clauzel

qui métamorphosa le hameau spontané en centre officiel

de colonisation, le tout premier dans la Mitidja, en septembre 1836.

Ce hameau fut, pour peu de temps, appelé " Medina

Clauzel ".

Les débuts furent très difficiles à cause des maladies,

paludisme et dysenterie surtout, et des Hadjoutes. Les Hadjoutes se soumettent

en 1842 ; pas les moustiques. Néanmoins la sécurité

parut suffisamment établie en 1849 pour qu'une gendarmerie remplace

les soldats.

Le territoire communal a

pour limite, vers Oued el Alleug, un affluent de l'Oued Fatis. Au nord

sa limite est confondue avec la route qui longe le pied du Sahel. Vers

Beni-Méred et Birtouta les limites sont de pure convention. On

a déjà vu que ces terres, malgré de gros travaux

d'assainissement étaient, dans la moitié nord, restées

très humides et insalubres.

Donc un territoire de plaine parcourue de canaux de drainage, invisibles

de loin. Le passant aperçoit bien, par contre, les alignements

de platanes qui ombragent les routes rectilignes ; et les haies de protection

des cultures arbustives.

Deux centres de peuplement européens : un grand et un tout petit.

|

·

|

Boufarik est le grand. Cet ancien village de colonisation avait gardé son plan en damier ; mais les cartes ci-dessus montrent que le damier des origines avait beaucoup grandi. Avec ses 7 rues ou avenues méridiennes Boufarik était devenu une petite ville, dont le caractère urbain est souligné par la présence d'immeubles et d'équipements tels qu 3 collèges ou un théâtre. Et même si l'hippodrome est dans la campagne, ses spectateurs sont des citadins. Après 1945 un aérodrome militaire avait été établi dans la zone du camp d'Erlon. Cet investissement avait été en partie financé par l'OTAN, bien que Boufarik ne se situât pas vraiment dans l'Atlantique nord. |

|

·

|

Les Quatre Chemins est le petit. Ce modeste hameau aurait dû être un vrai village si la Société algérienne de colonisation à laquelle l'Etat avait cédé les terrains, avaient rempli ses engagements. |

Les activités présentes

dans la commune sont agricoles ou liées à l'agriculture.

Les productions n'ont pas toujours été les mêmes.

Au tout début les colons récoltaient des fourrages qu'ils

vendaient à l'armée. Mais une fois le camp d'Erlon fermé

il fallut se mettre à cultiver. Trois cultures jouèrent

un rôle moteur : le tabac, la vigne et les agrumes. La riziculture

fut très tardive et limitée à l'angle Nord-ouest,

le plus humide. Les activités liées sont celles qui permettaient

d'expédier en France le tabac et les agrumes ; conditionnement

et emballages. Ce sont aussi les pépinières à un

bout de la chaîne, et à l'autre bout la fabrication de jus

de fruit. La firme Orangina est née à Boufarik en 1936.

Valeur symbolique de Boufarik : une colonisation parfaitement réussie qui a transformé, non sans souffrances, un sinistre marécage en splendide verger. Symbole reconnu officiellement avec, dans le cadre des cérémonies du centenaire en 1930, la construction, à la sortie de la ville à droite vers Blida du monument à la gloire du génie colonisateur français.

Population en 1954

: 22 165 dont 5 577 non musulmans (soit 25,16% : c'est beaucoup)

Population agglomérée en 1948 : 11 447.

Grain de sel de B.Venis : sur ce site, quelques cartes

postales et photos de classes de Boufarik :

clic