MOUZAIAVILLE (ou Mouzaia )

|

origine du nom :

franco-arabe.

Mouzaïa est le nom du djebel qui se trouve juste au sud du village.

Sommet à 1603m.

Nous avons rajouté ville.

Origine du centre :

française.

La zone du futur village avait été traversée 3

fois par les troupes montant à Médéa en juillet

1831, mars 1836 et mai 1840.

Dès 1842 des européens de Blida se seraient installés

à cet endroit, sous protection militaire.

Le centre ne fut officiellement créé qu'en décembre 1846 ; et promu CPE en 1856.

C'est le Génie de Blida qui a monté les premiers baraquements, et un régiment de zouaves qui a défriché les broussailles à palmiers nains.

Le territoire communal

est pour l'essentiel dans la Mitidja. Au sud il incorpore quelques collines

jusqu'au djebel Lachouaf ; modeste djebel qui culmine à 602m

quand la plaine est à 131m au village et à moins de 60m

à sa limite nord.

Malgré ces altitudes pas trop basses, cette plaine était

en 1830 encombrée de marécages lorsque les torrents descendus

des collines débordaient de leurs lits peu encaissés dans

leurs alluvions : notamment les oueds affluents du Bou Roumi qui limite

la commune à l'ouest. De surcroît le nord était

très proche du lac Halloula.

En 1954 le problème avait été résolu. Et

ces terres désormais assainies étaient très fertiles.

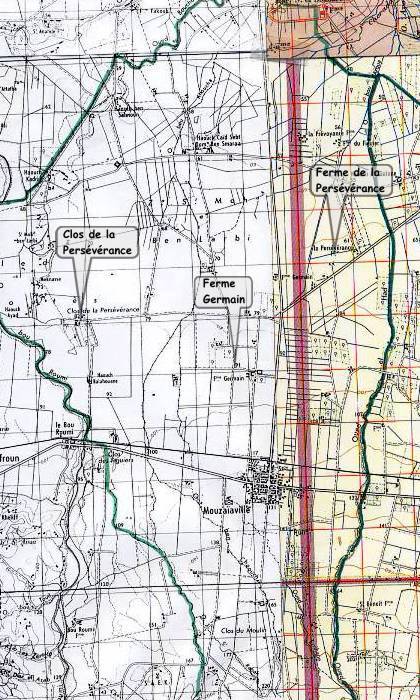

Néanmoins, si l'on en juge par des noms de ferme inhabituels

(un clos de la persévérance, une ferme de la persévérance,

une ferme de la prévoyance) les débuts de la mise en cultures

durent être délicats. On doit noter aussi que les fermes

sont peu nombreuses : ce sont des domaines plutôt que des fermes

familiales. Je mets à part la ferme Germain dont les multiples

bâtiments visibles sur la carte soulignent l'importance. La famille

Germain, comme les familles Averseng à El Affroun ou Borgeaud

à Staouéli, porte un nom connu de tous les Algérois

après 1900. L'ancêtre, né en 1803, a été

militaire en Algérie durant 8 ans. A sa libération il

choisit de rester en Algérie et obtient en 1852 une concession

de 10ha à Mouzaïaville. Son fils unique sut faire fructifier

son héritage, puisqu'à sa mort il possédait à

peu près 1 000ha à cheval sur les communes d'Ameur el

Aïn, El Affroun et Mouzaïaville. Ses descendants ne dilapidèrent

pas ces biens : ils y ajoutèrent même deux grands domaines

dans la plaine de Bône. Le patrimoine familial n'a pas été

victime des inévitables partages successoraux. Il y avait plusieurs

fermes Germain en Mitidja occidentale.

Les activités sont agricoles surtout, mais pas seulement.

|

·

|

Agricoles dès le début avec fourrages, blé et orge (il y a un clos du moulin au sud du village) ; vigne et orangers à la fin. |

| · | Industrielle avec la mise en bouteilles d'une eau minérale encore appréciée et commercialisée aujourd'hui : l'eau de Mouzaïa. La source a été découverte en 1925 par un colon, Monsieur Leblanc. La mise en bouteilles industrielle a commencé en 1949. |

Un seul centre

: Mouzaïaville. Le plan-directeur d'origine

avec son damier inscrit dans le carré du parapet et du fossé

de protection, est bien visible. Mais sur cette carte de 1957 apparaissent

d'autres habitats sûrement beaucoup plus récents et destinés

à d'autres occupants que les descendants des colons.

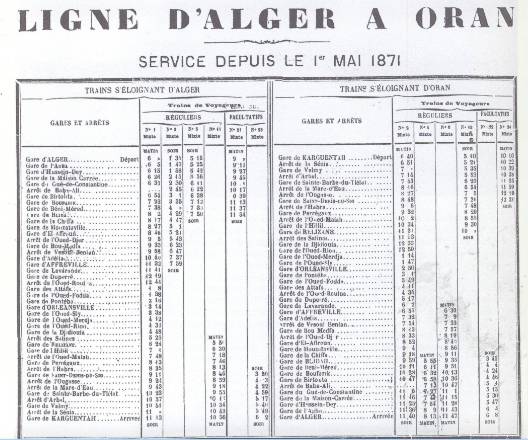

La gare, au nord du village, a été ouverte en 1869. Et

depuis le premier mai 1871 on pouvait y prendre le train pour Alger

sur un quai, et pour Oran sur le quai d'en face.

|

A cette époque il n'y avait qu'un seul train.

Il desservait toutes les gares chaque jour ; un autre train (celui d'Alger

à Affreville) s'arrêtait aussi à Mouzaïaville.

Tous les trains, en 1871, étaient omnibus et mixtes (voyageurs

et marchandises). De Mouzaïaville à Alger le voyage durait

2h 36 ; et de Mouzaïaville à Oran 14h 46. Il n'y avait pas

de train de nuit. Pour Blida 25 minutes suffisaient.

Après 1914, pour aller à Blida ou à Alger les gens

préférèrent prendre l'autobus. Ils avaient le choix

entre les cars blidéens (ligne de Tiaret) ou les transports Mory.

Particularités historiques probables.

|

·

|

Mouzaïaville semble avoir été construite à l'emplacement d'un important castrum romain. Ce camp était très loin du limes (qui était à la limite sud de l'Atlas tellien) : il surveillait sans doute l'accès à la route qui, par la vallée de l'oued Djer, réunissait le port de Césarée (Cherchell) à la vallée du Chélif où elle rejoignait la grande voie romaine ouest - est qui reliait entre elles toutes les provinces de la Tingitane (Maroc) à la Proconsulaire ( Tunisie) par Aumale (Auzia) et Sétif (Sitifis). Ce castrum aurait été pourvu d'une enceinte de protection renforcée au IVè siècle, peut-être sous l'empereur Constance. |

| · | Mouzaïaville aurait pu accueillir les Trappistes qui se sont finalement installés à Staouéli en août 1845, si le fondateur, Don François Regis, venu en reconnaissance en 1842, n'avait pas jugé la zone trop dangereuse. |

Particularité du toponyme Mouzaïa : sa polysémie.

|

·

|

Il y a un Mouzaïa - ville (déjà vu). |

| · | Il y a un Mouzaïa - djebel. Ce djebel, haut de 1603m était assez facile à traverser, ou plutôt à contourner, grâce à un col à moins de 1000m d'altitude. Ce fut cette voie qu'empruntèrent les Français pour grimper à Médéa avant la construction de la route des gorges de la Chiffa. Une fois le djebel contourné, restait à gravir le très long versant du djebel Nador (où se trouve le monastère de Thiberine) jusqu'à l'emplacement du futur village de Lodi créé en 1848. |

| · | Il y a un Mouzaïa- oued. C'est un oued qui longe le djebel au sud et qui se jette finalement dans l'oued Chiffa. C'est sa vallée qui a été choisie par les constructeurs de la voie ferrée de Blida à Djelfa à la sortie de la voie acrobatique des gorges de la Chiffa. Du monastère de Thiberine on voyait nettement les trains qui suivaient cette vallée, puis montaient à Lodi en suivant approximativement le chemin suivi par les conquérants de Médéa en 1840. Cette voie ferrée a atteint Lodi en 1891 et Djelfa en 1921. |

| · | Il y a un Mouzaïa-les-Mines qui est une gare de la vallée de l'oued Mouzaïa et une mine. En fait ce nom est plus un espoir qu'une réalité. La mine de cuivre, découverte dans les années 1840, n'a pu être exploitée qu'après l'arrivée du chemin de fer. Je suppose qu'elle fut exploitée au tournant du siècle, mais pas très longtemps car les teneurs des minerais étaient trop faibles. Par contre la carrière de gypse a dû être exploitée, pour la fourniture de plâtre, aussi longtemps que la sécurité put être assurée. Aujourd'hui cette gare et la mechta attenante s'appellent Tamesguida. En 1958 Mouzaïa-les-mines était devenu une commune : avec 12 européens sur 2 322 habitants (j'ai bien dit douze). |

Population en 1954

: 17 030 dont 1 354 non musulmans (soit 7, 95%).

Population agglomérée en 1948 : 3 361. Un grand village

donc.

Grain de sel de B.Venis : sur ce site, quelques

cartes postales concernant Mouzaïaville :

clic