PHILIPPEVILLE

LA VILLE DE VÉNUS

A l'aube des premiers temps

Comme l'ensemble des criques

du littoral africain, au commencement Philippeville fut un " emporium

" punique. Écoutons Salluste, premier gouverneur de la Numidie,

quand César, ap;rès la victoire de Thapsus contre Pompée

(46 avant J.-C.) créa l'" Africa nova " :

" Les Phéníciens, les uns pour soulager leur patrie

d"un surcroît de population , les autres dans des vues ambitieuses

entraînèrent à leur suite les gens du peuple et

autres aventuriers, et fondèrent sur la côte maritime Híppone,

Hadrumète, Leptis et d'autres colonies, qui, bientôt florissantes,

devinrent l'appui ou la gloire de leurs métropoles. "

Parmi les " autres colonies " fondées par les émigrés

de Tyr et de Sidon que ne nomme pas l'historien de " La Guerre

de Jugurtha ", il y eut le comptoir connu de nos jours encore sous

le nom de Stora, dérivé d'Astorah-Astarté, la Grande

Déesse phénicienne, l'Aphrodite des Grecs et la Vénus

de Rome, qui occupait l'emplacement du petit port de pêche dont

le nom n'a pas changé, bien qu'il date de mille ans peut-être

avant notre ère.

Vénus de Rusicade

Beaucoup plus ltrd, en 45 avant J.-C., latinisant le nom de la divinité

éponyme les Romains firent de Stora " Veneria Rusicade "

qui, bientôt. s'étendit depuis l'escale punique des origines

à l'actuelle Philipeville. Les quatre kilomètres qui séparent

les deux centres étaient recouverts de nécropoles aux

mausolées monumentaux et de domaines particuliers qui sertissaient

de riches demeures.

Comme Stora, la dénomination Rusicade est phénicienne,

c'est-à-dire sémitique. ainsi que le préfixe "

rus " qui veut dire " cap " l'indique. C'est le "

ras " des Arabes. D'où Ras Skikda, nom indigène du

pays. Et Rusicade signifierait Cap du Phare. Ce que l'on ne dit pas,

c'est la raison pourquoi les Romains ont donné à cette

ville fondée par eux une appellation punique. Mystères

de l'onomastique que l'on rencontre à chaque étape ! Il

est vrai qu'ils la romanisaient en la dédiant à Vénus,

divinité protectrice de la famille impériale.

Rusicade, port de Cirta

Rusicade fut très vite florissante. Dès le début

de notre ère, avec Cirta (Constantine), Milev (Mila) et Chullu

(Colio), elle forma la Confédération des Quatre Colonies

Cirtéennes, laquelle dura trois cents ans. Port naturel de Cirta,

une belle route la relia très vite à la future Constantine,

capitale de la Numidie. Sur l'un des milliaires qui balisaient cette

voie, une inscription rappelle que celle-ci fut restaurée sous

le règne d'Hadrien " aux frais des propriétaires

du territoire de Cirta. "

Cette route était, si solidement édifiée qu'elle

résista au millénaire et demi d'anarchie qui suivit la

chute de Byzance, si bien qu'en 1838, quand le maréchal Valée

voulut ravitailler Constantine, il exhuma l'artère antique qui

conduisait à la mer,. Et un beau jour on vit le maréchal

en personne arriver en carrosse sur la chaussée impériale

!

Si l'on songe que depuis les Byzantins la route avait disparu de l'Afrique,

on comprendra que l'événement ait fait sensation jusqu'à

Paris et qu' il méritait d'être rappelé ici. Quinze

siècles étaient abolis. Par la route et le char le présent

était relié au passé : l'itinéraire romain

s'ouvrait à l'avenir français, présage des grandes

tâches qu'il saurait accomplir.

Rusicade fut aussi (avec Bône), l'un des ports principaux d'où

les blés et les huiles d'Afrique étaient embarqués

pour Rome, via Ostie, pour être distribués aux " sportulaires

" professionnels de la Capitale du Monde. Une inscription, découverte

" in situ " mentionne qu'une statue avait été

élevée à " l'Annona sacrae Urbis ". Et

des vestiges de docks affectés aux produits de l'Annone étaient

encore visibles en 1840.

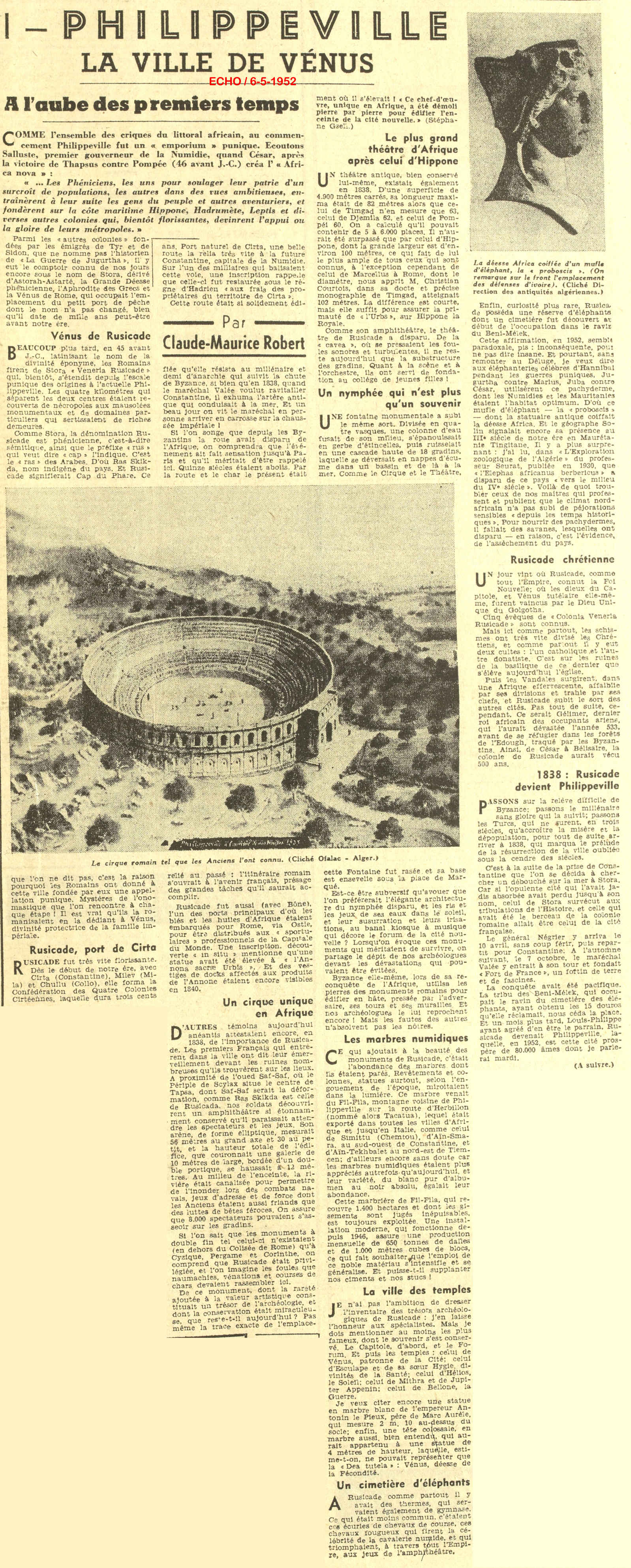

Un cirque unique en Afrique

D'autres témoins aujourd'hui anéantis attestaient encore,

en 1838, de l'importance de Rusicade. Les premiers Français qui

entrèrent, dans la ville ont dit leur émerveillement devant

les ruines nombreuses qu'ils trouvèrent sur les lieux.

A proximité de l'oued Saf-Saf, où le Périple de

Scylax situe le centre de Tapsa, dont Saf-Saf serait la déformation,

comme Ras Skikda est celle de Rusicada. nos soldats découvrirent

un amphithéâtre si étonnamment conservé qu'il

paraissait attendre les spectateurs et les jeux. Son arène, de

forme elliptique, mesurait 56 mètres au grand axe et 30 au petit,

et la hauteur totale de l'édifice, que couronnait une galerie

de 10 mètres de large, bordée d'un double portique, se

haussait à 12 mètres. Au milieu de l'enceinte. la rivière

était canalisée pour permettre de l'inonder lors des combats

navals, jeux d'adresse et de force dont les Anciens étaient aussi

friands que des luttes de bêtes féroces. On assure que

8.000 spectateurs pouvaient s'asseolr sur les gradins.

Si l'on sait que les monuments à double fin tel celui-ci n'existaient

(en dehors du Colisée de Rome) qu'à Cyzique, Pergame et

Corinthe, on comprend que Rusicade était privilégiée,

et l'on imagine les foules que naumachies, vénations et courses

de chars devaient rassembler ici.

De ce monument, dont la rareté ajoutée à la valeur

artistique constituait un trésor de l'archéologie, et

dont la conservation était miraculeuse, que reste-t-il aujourd'hui

? Pas même la trace exacte de l'emplacement où il s'élevait.

" Ce chef-d'œuvre, unique en Afrique, a été

démoli pierre par pierre pour édifier l'enceinte de la

cité nouvelle. " (Stéphane Gsell)

Le plus grand théâtre

d'Afrique après celui d'Hippone

Un théâtre antique, bien conservé lui même

existait également en 1838. D'une superficie de 4.900 mètres

carrés, sa longueur maxima était de 82 mètres alors

que celui de Timgad n'en mesure que 53, celui de Djemila 62, et celui

de Pompéi 60. On a calculé qu'il pouvait contenir de 5

à 6.000 places. Il n'aurait été surpassé

que par celui d'Hippone, dont la grande largeur est d'environ 100 mètres,

ce qui faut de lui le plus ample de tous ceux qui sont connus, à

l'exception cependant de celui de Marcellus à Rome, don le diamètre,

nous apprit M. Christian Courtois dans sa docte et précise monographie

de Timgad, atteignait 102 mètres. La différence est courte,

mais elle suffit pour assurer la primauté de " l'Urbis ",

sur Hippone la Royale.

Comme son amphithéâtre, le théâtre de Rusicade

a disparu. De la " cavea ", où se pressaient les foules

sonores et turbulentes, il ne reste aujourd'hui que la substructure

des gradins. Quant à la scène et à l'orchestre,

ils ont servi de fondation au collège de jeunes filles !

Un nymphée qui n'est

plus qu'un souvenir.

Une fontaine monumentale a subi le même sort. Divisée en

quatre vasques, une colonne d'eau fusait de son milieu, s'épanouissait

en gerbe d'étincelles, puis ruisselait en une cascade haute de

18 gradins, laquelle se déversait en nappes d'écume dans

un bassin et de là à la mer. Comme le Cirque et le Théâtre,

cette Fontaine fut rasée et sa base est ensevelie sous la place

de Marqué.

Est-ce être subversif qu'avouer que l'on préférerait

l'élégante architecture du nymphée disparu, et

les ris et les jeux de ses eaux dans le soleil et leur susurration et

leurs irisations, au banal kiosque à musique qui décore

le forum de la cité nouvelle ? Lorsqu'on évoque ces monuments

qui méritaient de survivre, on partage le dépit de nos

archéologues devant les dévastations qui pouvaient être

évitées.

Byzance elle-mème, lors de sa reconquête de l'Afrique,

utilisa les pierres des monuments romains pour édifier en hâte.

pressée par l'adversaire, ses tours et ses murailles Et nos archéologues

le lui reprochent encore ! Mais les fautes des autres n'absolvent pas

les nôtres.

Les marbres numidiques

Ce qui ajoutait a la beauté des monuments de Rusicade, c'était

l'abondance des marbres dont ils étaient parés. Revêtements

et colonnes, statues surtout, selon l'engouement de l'époque,

miroitaient dans la lumière. Ce marbre venait du Fil-Fila, montagne

voisine de Philippeville sur la route d'Herbillon (nommé alors

Tacatua), lequel était exporté dans toutes les villes

d'Afrique et, jusqu'en Italie, comme celui de Simittu (Chemtou), d'Aïn-Smara.

au sud-ouest de Constantine, et d'Aïn-Tekhbalet, au nord-est de

Tlemcen ; d'ailleurs encore sans doute car les marbres numidiques étaient

plus appréciés autrefois qu'aujourd'hui, et leur variété.

du blanc pur d'albumen au noir absolu, égalait leur abondance.

Cette marbrière de Fil-Fila, qui recouvre 1.400 hectares et dont

les gisements sont jugés inépuisables, est toujours exploitée.

Une installation moderne, qui fonctionne depuis 1946, assure une production

mensuelle de 650 tonnes de dalles et de 1.000 mètres cubes de

blocs, ce qui fait souhaiter que l'emploi de ce noble matériau

s'intensifie et se généralise. Et puisse-t-il supplanter

nos ciments et nos stucs !

La ville des temples

Je n'ai pas l'ambition de dresser l'inventaire des trésors archéologiques

de Rusicade : j'en laisse l'honneur aux spécialistes. Mais je

dois mentionner au moins les plus fameux, dont le souvenir s'est conservé.

Le Capitole, d'abord, et le Forum. Et puis les temples : celui de Vénus,

patronne de la Cité ; celui d'Esculape et de sa sœur Hygie,

divinités de la Santé ; celui d'Hélios, le Soleil

; celui de Mithra et de Jupiter Appenin ; celui de Bellone, la Guerre.

Je veux citer encore une statue en marbre blanc de l'empereur Antonin

le Pieux, père de Marc Aurèle, qui mesure 2 m. 10 au-dessus

du socle ; enfin, une tête colossale. en

marbre aussi, bien entendu. qui aurait appartenu à une statue

de 4 mètres de hauteur, laquelle, estime-t-on, ne pouvait représenter

que la " Dea tutela " : Vénus, déesse de

la Fécondité.

Un cimetière d'ééphants

A Ruslcade comme partout il y avait des thermes, qui servaient également,

de gymnase.

Ce qui était moins commun, c'étaient ces écuries

de chevaux de course, ces chevaux fougueux qui firent la célébrité

de la cavalerie numide, et qui triomphaient, à travers tout l'Empire,

aux jeux de l'amphithéâtre.

Enfin. curiosité plus rare, Rusicade possède une réserve

d'éléphants dont un cimetière fut découvert

au début de l'occupation dans le ravin du Beni-Mélek.

Cette affirmation, en 1952, semble paradoxale, pis : inconséquente,

pour ne pas dire insane. Et pourtant, sans remonter au Déluge,

je veux que aux éléphanteries célèbres d'Hannibal

pendant les guerres puniques, Jugurtha contre Marius, Juba contre César.

utilisèrent ce pachyderme, dont les Numidies et les Mauritanies

étaient l'habitat optimum. D'où ce mufle d'éléphant

- la " proboscis " - dont la statuaire antique coiffait la

déesse Africa. Et le géographe Solin signalait encore

sa présence au III° siècle de notre ère en

Maurétanie Tingitane. Il y a plus surprenant : j'ai lu dans "

L'Exploration Zoologique de l'Algérie " du professeur Seurat,

publiée en 1930, que " l'Elephas africanus berbericus "

a disparu de ce pays " vers le milieu du IV°* siècle

". Voilà.de quoi troubler ceux de nos maîtres qui

professent et publient que le climat nord-africain n'a pas subi de péjorations

sensibles " depuis les temps historiques ". Pour nourrir des

pachydermes, il fallait des savanes, lesquelles ont disparu - en raison,

c'est l'évidence, de l'assèchement du pays.

Rusicade chrétienne

Un jour vint où Rusicade, comme tout l'Empire, connut la Foi

Nouvelle ; où les dieux du Capitole, et Vénus tutélaire

elle-même, furent vaincus par le Dieu Unique du Golgotha.

Cinq évêques de " Colonia Veneria Rusicada "

sont connus.

Mais ici comme partout, les schismes ont très vite divisé

les Chrétiens, et comme partout il y eut deux cultes : l'un catholique

.et l'autre donatiste. C'est sur les ruines

de la basilique de ce dernier que s'élève aujourd'hui

l'église.

Puis les Vandales surgirent dans une Afrique effervescente, affaiblie

par ses divisions et trahie par ses chefs, et Rusicade subit le sort

des autres cités. Pas tout de suite, cependant. Ce serait Gélimer,

dernier roi africain des occupants ariens, qui l'aurait dévastée

l'année 533, avant de se réfugier dans les forêts

de l'Edough, traqué par les Byzantins. Ainsi, de César

à Bélisaire, la colonie de Rusicade aurait vécu

500 ans.

1838 : Rusicade devient

Philippeville

Passons sur la relève difficile de Byzance : passons le millénaire,

sans gloire qui la suivit ; passons les Turcs, qui ne surent, en trois

siècles, qu'accroître la misère et la

dépopulation, pour tout de suite arriver à 1838, qui marqua

le prélude de la résurrection de la ville oubliée

sous la cendre des siècles.

C'est à. la suite de la prise de Constantine que l'on se décida

à chercher un débouché sur la mer à Stora,

Car si l'opulente cité qui l'avait jadis absorbée avait

perdu jusqu'à son nom, celui de Stora survécut aux tribulations

de l'Histoire. et celle qui avait été le berceau de la

colonie romaine allait être celui de la cité française.

Le général Négrier y arriva le 10 avril, sans coup

férir, puis repartit pour Constantine. A l'automne suivant, le

7 octobre, le maréchal Valée y entrait à son tour

et fondait

" Fort de France ", un fortin de terre et de fascines.

La conquête avait été pacifique.

La tribu des` Beni-Mélek, qui occupait le ravin du cimetière

des éléphants, ayant obtenu les 15 douros qu'elle réclamait,

nous céda la place.

Et un mois plus tard, Louis-Philippe ayant agréé d'en

être le parrain, Rusiçade devenait Philippeville, laquelle,

en 1952, est cette cité prospère de 80.000 âmes

dont Je parlerai mardi.

(A suivre.)