Le

Musée national des Beaux-Arts d'Alger

Le

Musée national des Beaux-Arts d'Alger

Dialogue avec M. Jean Alazard, conservateur.

Neuf fois sur dix, les

gens que vous rencontrez vous parlent de choses banales, de leurs petites

affaires dont ils vous accablent, et c'est le supplice quotidien : un

raseur par jour. Mais le terme de la décade arrive, qui vous

récompense de vos peines, des fatigues que vous endurez, dans

l'espoir ininterrompu de cette belle après-midi, et vous voilà

ravi, périodiquement lesté d'optimisme dans la mesure

voulue pour le laps de temps à venir. Envisagée de la

sorte, la vie tend à devenir possible et supportable.

Or, depuis que nous avons rencontré M. Alazard, l'estimé

professeur d'histoire de la Faculté d'Alger, aujourd'hui conservateur

du Musée national de notre ville, vous pouvez être assuré

que nous n'enfilons pas la venelle à son approche. Un homme fort

cultivé, mais simple, plaisant, aimable au superlatif, d'une

serviabilité éprouvée, tel il se présente

en gros aux yeux de ses relations.

Sachant son culte pour les beaux-arts, nous n'avons pas eu seulement

le désir de contempler son œuvre dans les nouveaux bâtiments

si clairs, si vastes, pour tout dire si attirants, qui s'étagent

au flanc de la colline du Hamma, à deux pas de la villa Abd-el-Tif,

nous avons tenu à avoir une explication de ses goûts, de

ses préférences, un aperçu de ses idées,

et bien entendu, nous lui avons posé quelques questions. Parler

de son Musée ? Dans le regard du maître, il y a ce comment

donc ! qui vous pénètre d'aise.

- Notre collection ne manque pas de diversité. Elle contient

d'abord, comme il est naturel, quelques œuvres historiques venues

rappeler ce que fut l'Algérie depuis 1830 : des estampes anciennes,

quelques portraits curieux, dont celui d'Abd-el-Kader dessiné

à bord du Minos, des toiles qui racontent l'évolution

urbaine d'Alger depuis l'époque où Morel-Fatio peignait

la mosquée de la Pêcherie, entourée de remparts

sévères, et, enfin, cette œuvre de François

Barry, d'un pittoresque si amusant, que le Musée de Versailles

a donnée au Musée d'Alger : l'Inauguration de la statue

du duc d'Orléans sur la place du Gouvernement.

Il faut s'attendre, d'autre part, à trouver à Alger un

ensemble permettant d'étudier l'histoire de la peinture exotique;

les toiles " orientalistes " y sont, en effet, assez nombreuses.

- A tout seigneur...

- Parfaitement, Delacroix, que M. Raymond Escholier a justement appelé

" le premier pèlerin du Moghreb ", est représenté

d'une façon honorable au Musée d'Alger. Un dessin vigoureux

pour la décoration de la Chambre des Députés, une

aquarelle datant du voyage au Maroc et représentant deux Juives

en costume de fête, une petite toile où un lion au repos

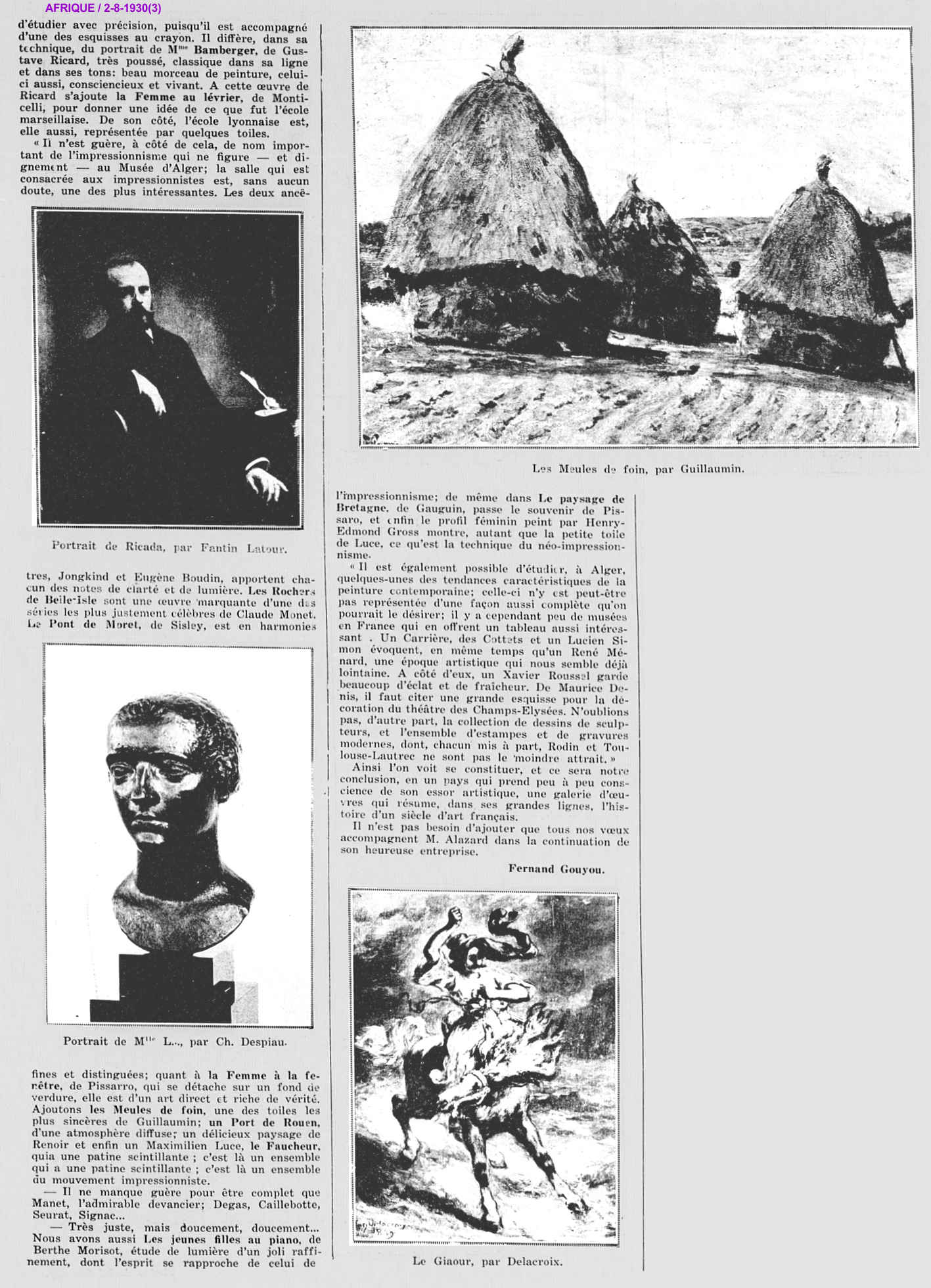

est peint en beaux tons fauves et, enfin, le célèbre Giaour

poursuivant les ravisseurs de sa maîtresse, inspiré du

poème de Byron, telles sont les œuvres qui donnent l'idée

du talent de Delacroix. Il faut y ajouter une esquisse traitée

avec un admirable brio où le peintre jeta les lignes et les tons

essentiels d'un tableau auquel il songeait : le Sacrifice de Noé

et de ses fils après le Déluge ; dans le fond de cette

esquisse apparaissent les remparts de Meknès, souvenir impressionnant

de son voyage en Barbarie.

De Decamp, notons une aquarelle haute en couleurs, Arabes d'Asie Mineure,

et de Chassériau, un nombre important de croquis (cinq) dessinés

au cours du voyage fait par le peintre à Constantine et à

Alger : figures de Maures, têtes féminines au regard nostalgique,

esquisses vivantes pour le portrait du khalifat Ali-Hamed, du Musée

de Versailles ; cela suffit à caractériser l'orientalisme

si personnel de Théodore Chassériau.

Quelques dessins directs révèlent le talent de Fromentin

et, mieux encore, deux toiles caractéristiques, Paysage algérien

et Souvenir d'Algérie, cette dernière peinte dans les

environs d'Alger; l'une et l'autre reflètent heureusement les

préoccupations de l'auteur d'un été dans le Sahara

qui l'excluent des spectacles de violence. L'influence de Corot et des

paysagistes contemporains de Corot y apparaît avec évidence

; les tons vifs s'atténuent dans les gris et s'associent à

des demi-teintes. L'artiste essaie d'analyser les effets de transparence

d'atmosphère et de donner une certaine distinction aux scènes

orientales, distinction de tons, de composition et d'attitudes.

L'art du peintre Dehodencq est, on le sait, entièrement différent.

A Tanger, celui-ci s'intéresse aux spectacles de la rue, à

l'humanité vivante. Fiancée juive et des dessins pleins

de verve et d'animation le situent dans l'histoire de l'orientalisme.

Il y a en lui des souvenirs romantiques, mais la préoccupation

du caractère ethnique des visages marocains l'emporte et il fait,

en les peignant avec une extrême acuité d'analyse, œuvre

de réaliste.

L'impressionnisme est représenté, dans cette brève

histoire de l'orientalisme, par Albert Lebourg dont le séjour

à Alger (1872-1877) ne manque pas d'intérêt. L'intérieur

de la Mosquée Sidi Abd-er-Rhaman et la Vue de l'Amirauté

sont des notations d'un curieux modernisme. Les études de lumière

et d'atmosphère commencent alors à passionner les peintres

; un peu plus tard, Renoir peint l'Algérie avec des tons dignes

des Vénitiens ; une de ses esquisses, d'une vie charmante, rappelle,

par son éclat et sa vérité les belles pages des

carnets de Delacroix.

N'oublions pas en passant certains petits maîtres " orientalistes

" du 19ème siècle, comme Gustave Guillaumet. Castagnary,

lui-même, reconnaissait à celui-ci des qualités;

elles apparaissent dans une de ses meilleures toiles, la Place de Bou-Saâda,

qui est une fine étude d'atmosphère.

- Guillaumet est, en somme, parmi les précurseurs du mouvement

moderne.

- Oui, si l'on veut. Mais il n'est peut-être pas le plus important...

Les éléments ne manquent pas pour juger ce mouvement :

depuis Albert Besnard et Etienne Dinet, il n'est guère d'orientaliste

connu qui ne soit représenté au Musée d'Alger.

- C'est assez naturel. Cependant, y a-t-il une définition de

l'orientalisme ?

- Depuis vingt-cinq ou trente ans, l'orientalisme se renouvelle sans

cesse ; les paysages d'Afrique ou d'Asie deviennent des thèmes

d'observation précise au même titre que ceux de France.

Une importante institution, la Villa Abd-el-Tif, a particulièrement

contribué au développement de ces tendances exotiques.

Elle n'est pas encore très connue, mais elle a déjà

rendu les plus grands services. C'est en 1907 que fut décidée

la création d'un centre où les peintres de la Métropole

pourraient venir tout à leur aise étudier le pays qui

avait tant séduit Delacroix et Chassériau. Une belle résidence

s'offrait, une villa mauresque enfouie dans une magnifique verdure,

à quelques minutes du Jardin d'Essai, qui est resté cher

à la mémoire de tant d'artistes.

Il est remarquable de constater que les pensionnaires de cette villa

ont été choisis avec le plus grand éclectisme ;

les salles du Musée d'Alger, où sont réunies certaines

de leurs œuvres, reflètent le mouvement pictural contemporain

dans sa complexité et sa variété. Il est intéressant

de voir figurer, dans la liste de ces pensionnaires, quelques-uns des

représentants connus de la jeune peinture, de ce que l'on appelle

volontiers aujourd'hui " l'art vivant ".

Il faut, d'ailleurs, penser non seulement à ceux qui ont été

les pensionnaires de la Villa Abd-el-Tif, mais aussi aux peintres ayant

vécu ou vivant dans son orbite, à la naissante école

algérienne, intéressante à plus d'un titre, enfin

aux artistes indigènes dont les travaux apportent la note originale.

Toutes ces tendances donnent beaucoup de variété à

l'orientation contemporaine ; c'est un fait notable, d'ailleurs, que

le voyage en Afrique du Nord devienne classique autant que celui d'Italie

ou d'Espagne. Certains aiment, dans les ports algériens, ce mélange

étonnant de couleurs vibrantes et de spectacles vulgaires, fait

justement pour séduire ceux qui ont le sens du mouvement et du

caractère ; d'autres recherchent le style et non le pittoresque

; songeons enfin que les problèmes de la lumière passionnent

les artistes aujourd'hui plus encore qu'au temps de Delacroix et de

Fromentin. On comprend, dès lors, le grand intérêt

que peuvent avoir les notations orientales d'un Maurice Denis, par exemple.

On a aussi, à Alger, les principaux éléments d'une

histoire de l'orientalisme et s'il y a encore quelques lacunes importantes,

il faut bien espérer qu'elles ne tarderont pas à disparaître.

- Du côté de la sculpture...

- J'allais précisément vous en parler. Ce qu'il est également

possible d'étudier avec profit en ce mouvement, c'est l'histoire

de la sculpture moderne. Laissons de côté la galerie de

moulages qui a été constituée avec quelques-unes

des pièces importantes du Louvre et du Trocadéro, et considérons

surtout les originaux qui ont été acquis au cours des

années 1929 et 1930. De Barye, deux bronzes, Tigre dévorant

une Gazelle et Panthère saisissant un Cerf, aussi purs et d'une

aussi belle patine que ceux de la collection Zoumalov. Une curieuse

étude de Dalou et plusieurs bronzes de Rodin, dont le buste d'Eugène

Guillaume, celui de Jean-Paul Laurent, l'Age d'Airain et la Méditation,

d'une ligne admirable : autant d'œuvres qui ont une large puissance

éducative.

On comprend aisément l'intérêt que peut avoir un

ensemble important de sculptures modernes, non loin de l'Apollon et

de la Vénus de Cherchell. Or la statuaire française contemporaine

est d'une belle vitalité et il valait la peine d'en réunir

les œuvres les plus marquantes, L'Héraklès archer

et le buste du docteur Koeberlé représentent, dans ce

qu'il eut de plus vigoureux et de plus personnel, le talent de Bourdelle.

La Vénus d'Aristide Maillol, dans la noblesse de ses lignes,

rappelle certaines œuvres antiques qui ornent les Musées

archéologiques de l'Afrique du Nord. De Charles Despiau on conserve,

à Alger, plusieurs sculpture importantes et c'est un des artistes

qu'on y peut étudier le plus aisément ; son talent y apparaît

dans toute sa variété; le buste de Mlle Simon, ceux de

Lièvre et de Léopold Lévy montrent cet extraordinaire

don de la vie qui caractérise son talent. L'Athlète et

la Bacchante ont, dans leur attitude, cette simplicité et cette

noblesse plastiques qui apparente l'artiste aux grands sculpteurs de

la Renaissance.

Vous avez vu les œuvres de vingt autres sculpteurs. Il n'est pas

nécessaire que je vous les énumère. Toutes les

tendances intéressantes sont représentées.

- Sans oublier les jeunes. C'est très bien. Parmi leur aînés,

il m'a été agréable de noter la présence

d'un Landowski ; ce beau Berger, dont la facture, tout à fait

éloigné de l'antique, s'apparente, si je ne m'abuse, à

celle de Rodin.

- En un mot, des artistes qui gardent, dans la science des lignes et

des volumes, cet amour du style et de la simplicité caractérisant

la sculpture française contemporaine et lui donnent une place

à part, si éclatante dans l'art européen.

- Vous ne vous êtes, du reste, pas borné à réunir

un ensemble de peintures et de sculptures donnant au Musée d'Alger

sa physionomie particulière. Vous avez voulu évoquer,

par quelques toiles, l'art dis siècles précédents.

- C'est cela. Une Vénus pleurant la mort d'Adonis, de l'École

de Fontainebleau; un Saint François de Paule, d'Alonzo Cano ;

une réplique de l'Institution de l'Eucharistie, de Poussin ;

un beau dessin de Carle Vanloo (don du comte Charles de Polignac) ;

un de Lafosse, le Serment d'Amour, de l'École de Fragonard...

Ce ne sont pas, à vrai dire, des œuvres de ces périodes

que l'on vient chercher au Musée d'Alger. On comprend davantage

que la galerie de peinture moderne y soit très développée

et qu'à côté de l'histoire de l'orientalisme, on

puisse évoquer celle de l'art du 19ème siècle.

Aussi bien a-t-on réuni, à côté des Delacroix

et des Chassériau, quelques tableaux par lesquels se marque l'évolution

de la peinture française. Les Bûcherons, de Georges Michel

; un coin de forêt, de Théodore Rousseau, d'une pâte

puissante, montrent comment a évolué le sentiment de la

nature pendant une grande partie du 19ème siècle.

De Constantin Guys, il faut citer une jeune femme du second Empire,

vue de profil, en pied, racée et élégante. Fantin-Latour

est représenté par le beau portrait de Ricada, qu'il est

possible d'étudier avec précision, puisqu'il est accompagné

d'une des esquisses au crayon. Il diffère, dans sa technique,

du portrait de Mme Bamberger, de Gustave Ricard, très poussé,

classique dans sa ligne et dans ses tons : beau morceau de peinture,

celui-ci aussi, consciencieux et vivant. A cette œuvre de Ricard

s'ajoute la Femme au lévrier, de Monticelli, pour donner une

idée de ce que fut l'école marseillaise. De son côté,

l'école lyonnaise est, elle aussi, représentée

par quelques toiles.

Il n'est guère, à côté de cela, de nom important

de l'impressionnisme qui ne figure - et dignement - au Musée

d'Alger; la salle qui est consacrée aux impressionnistes est,

sans aucun doute, une des plus intéressantes. Les deux ancêtres,

Jongkind et Eugène Boudin, apportent chacun des notes de clarté

et de lumière. Les Rochers de Belle-Isle sont une œuvre

marquante d'une des séries les plus justement célèbres

de Claude Monet. Le Pont de Muret, de Sisley, est en harmonies distinguées

; quant à la Femme à la fenêtre, de Pissarro, qui

se détache sur un fond de verdure, elle est d'un art direct et

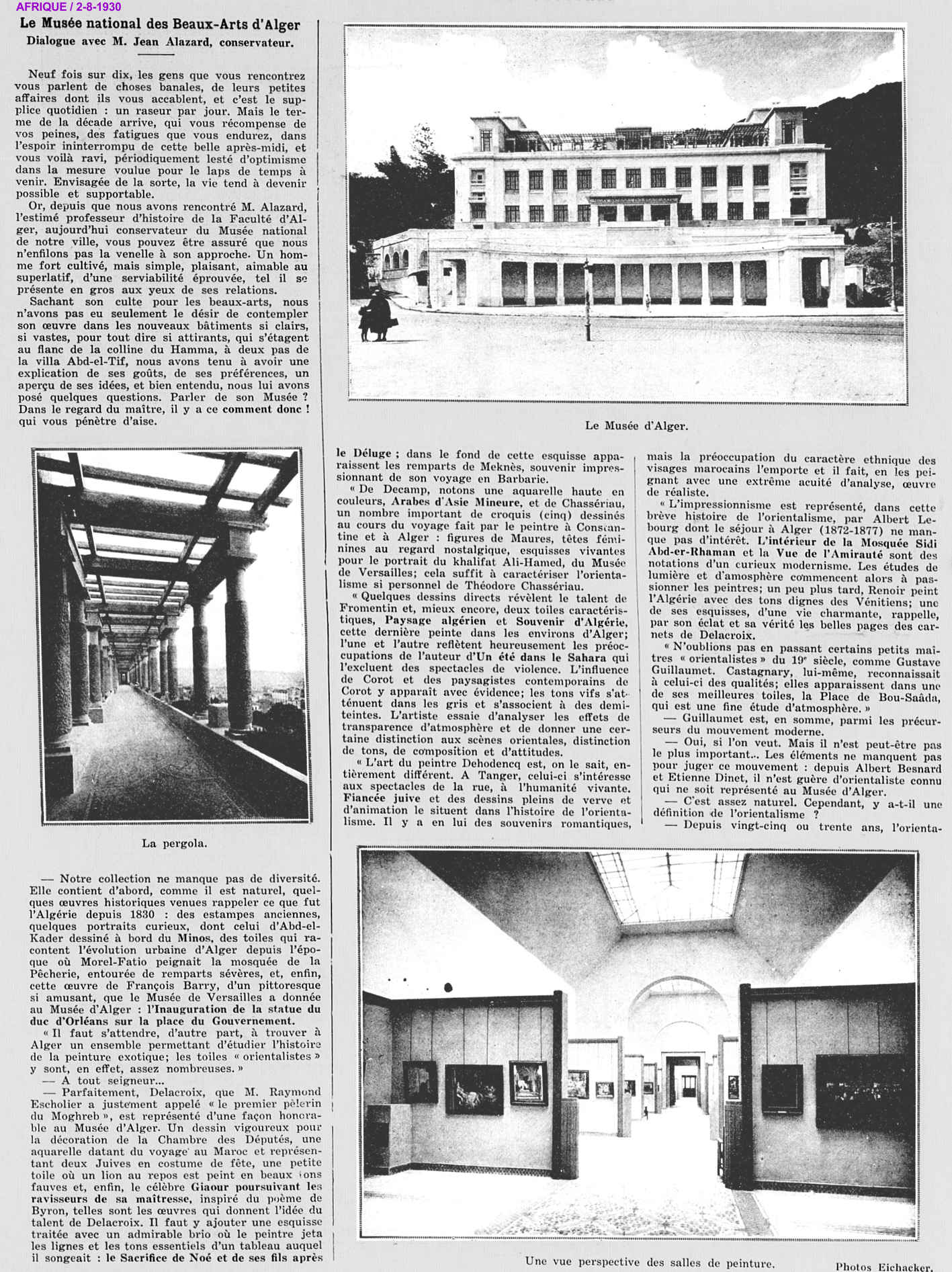

riche de vérité. Ajoutons les Meules de foin, une des

toiles les plus sincères de Guillaumin; un Port de Rouen, d'une

atmosphère diffuse ; un délicieux paysage de Renoir et

enfin un Maximilien Luce, le Faucheur, qui a une patine scintillante

; c'est là un ensemble du mouvement impressionniste.

- Il ne manque guère pour être complet que Manet, l'admirable

devancier ; Degas, Caillebotte, Seurat, Signac...

- Très juste, mais doucement, doucement... Nous avons aussi Les

jeunes filles au piano, de Berthe Morisot, étude de lumière

d'un joli raffinement, dont l'esprit se rapproche de celui de l'impressionnisme

; de même dans Le paysage de Bretagne, de Gauguin, passe le souvenir

de Pissaro, et enfin le profil féminin peint par Henry-Edmond

Gross montre, autant que la petite toile de Luce, ce qu'est la technique

du néo-impressionnisme.

Il est également possible d'étudier, à Alger, quelques-unes

des tendances caractéristiques de la peinture contemporaine;

celle-ci n'y est peut-être pas représentée d'une

façon aussi complète qu'on pourrait le désirer

: il y a cependant peu de musées en France qui en offrent un

tableau aussi intéressant . Un Carrière, des Cottets et

un Lucien Simon évoquent, en même temps qu'un René

Ménard, une époque artistique qui nous semble déjà

lointaine. A côté d'eux, un Xavier Roussel garde beaucoup

d'éclat et de fraîcheur. De Maurice Denis, il faut citer

une grande esquisse pour la décoration du théâtre

des Champs-Elysées. N'oublions pas, d'autre part, la collection

de dessins de sculpteurs, et l'ensemble d'estampes et de gravures modernes,

dont, chacun mis à part, Rodin et Toulouse-Lautrec ne sont pas

le moindre attrait.

Ainsi l'on voit se constituer, et ce sera notre conclusion, en un pays

qui prend peu à peu conscience de son essor artistique, une galerie

d'œuvres qui résume, dans ses grandes lignes, l'histoire

d'un siècle d'art français.

Il n'est pas besoin d'ajouter que tous nos vœux accompagnent M.

Alazard dans la continuation de son heureuse entreprise.

Fernand Gouyou.