Après les origines phéniciennes et romaines

d'Icosim-Icosium, après les fastes glorieux de notre armée

d'Afrique, votre société a voulu marquer son heureuse renaissance

par une promenade dans la cite musulmane. Votre président m'a convié

à vous y servir de guide et je lui ai proposé de vous amener

ici. J'ai pensé qu'il était conforme à la logique

et,. au respect des hiérarchies morales de rendre, pour commencer,

un hommage à celui de nos concitoyens dont Alger a sans doute le

plus droit d'être fière. Je n'apprendrait rien à personne

en vous rappelant que Sidi 'Abd er-Rahmân eth-Tha'âlibi est

devenu le patron de la ville même, que son intercession est considérée

dans le pays comme la plus efficace, que la Médersa d'Alger s'honore

de porter le nom de Tha'âlibiya, que les pauvres l'invoquent pour

forcer la charité des passants et qu'en cas de litige, un faux

serment proféré devant son tombeau apparaît comme

un sacrilège.

On me dira que les raisons qui lui ont valu ce respect unanime échappent

probablement à ceux qui en sont le plus pénétrés.

Par la Sidi 'Abd er-Rahmân ne se distingue guère de la plupart

de nos saints chrétiens. Mais cela importe peu. Ce qui compte,

c'est moins le mérite propre du saint - dont Dieu seul est juge

- que la sincérité du fidèle. On croit d'ailleurs

pouvoir affirmer que le respect est ici parfaitement légitime.

Sidi 'Abd er-Rahmân était en particulier le mieux désigné

pour devenir le patron de la Médersa qui s'élève

près de son tombeau. Il fut, vers la fin de notre moyen âge,

un remarquable théologien. Ses ouvrages, que nous avons conservés,

en font foi. Je n'ai pas l'intention de vous en donner une idée.

Je voudrais seulement essayer de situer, dans le développement

de l'Islam nord-africain, sa personnalité et le culte dont le monument

où nous sommes réunis porte témoignage.

L'Afrique du Nord, où l'Islam s'était, aux VII" et

VIII'"` siècles, implanté non sans lutte, était

devenue, pour cette religion orientale, un pays d'élection. Cette

vieille terre, qui avait été arrosée par le sang

des martyrs de la foi chrétienne et qui avait vu naître Saint

Augustin, avait fini par adopter avec ardeur la foi musulmane. De cette

passion qu'elle apportait aux discussions religieuses, on trouverait une

preuve dans l'éclosion précoce des hérésies,

du Khârijisme, qui subsiste jusqu'à nos jours chez les Mozabites,

du Chi'isme qui, grandi en Petite Kabylie, s'imposa à l'Egypte

et qui est resté la doctrine de la Perse. Toutefois, l'orthodoxie

triomphait. La Tunisie du IX"" siècle voyait se fonder

une grande école de théologie et se droit canonique. La

grande Mosquée de Kairouan était une vaste ruche toute bourdonnante

des leçons les plus érudites sur les

sources du dogme et de la foi et sur leurs applications pratiques suivant

le rite malikite. Les élèves des docteurs kairouanais allaient

propager leur enseignement au Maroc et en Espagne.

La mosquée funéraire de Sidi 'Abd er-Rahmân. En arrière, sur la gauche,la Médersa. |

Le XIè siècle est, pour le Maghreb, l'époque

par excellence des jurisconsultes. Le XIIè siècle voit des

penseurs comme l'Andalou Averroès s'efforcer de concilier la science

et la foi, de donner aux vérités de la religion l'appui

de la logique empruntée aux philosophes grecs.

Cependant, vers la même époque, une toute

autre tendance se faisait jour dans l'Islam. Certains proclamaient que

la science et la dialectique étaient impuissantes pour permettre

à l'homme de se hausser jusqu'à la connaissance de Dieu;

seul lui permettait d'atteindre cette joie ineffable l'élan d'une

âme pure, détachée de ses biens terrestres par la

prière prolongée et par l'ascétisme. Sous le nom

de çoûfisme, l'Islam allait voir s'épanouir une floraison

mystique très analogue à celle que connaîtra le monde

chrétien. Un des premiers en date et l'un des plus notables représentants

du çonfisme nord-africain, c'est Sidi Bou Medyan, Andalou lui aussi,

mais qui vécut surtout au Maroc et qui vint mourir en zig7 clans

le délicieux village voisin de Tlemcen qui garde son tombeau. Sidi

Bou Medyan est d'ailleurss un homme de haute culture, un théologien

versé dans la connaissance des traditions relatives au Prophète,

un jurisconsulte de l'école malekite, en même temps qu'un

ascète, que l'on dit jouir du don de l'extase. Toute une lignée

d'hommes de Dieu illumineront de même le pays berbère, au

cours du XIII"` et du XIV"" siècles, de leur science

et de leurs vertus et participeront à de semblables faveurs divines.

Ces faveurs leur assurent la vénération de tous pendant

leur vie et après leur mort. Ainsi se développe le culte

des Saints, considérés comme les Amis de Dieu et les plus

utiles intercesseurs auprès de Lui. Dès lors le çonfisme,

qui répond aux aspirations profondes du peuple berbère,

se généralise, et il évolue en pénétrant

dans les masses populaires des villes et des campagnes. Au Maroc, il prend,

à partir du XV"" siècle, une force singulière

en s'affirmant comme une réaction contre la menace chrétienne.

Des hommes de Dieu - ceux que nous nommons assez improprement les Marabouts

- prêchent la guerre sainte contre les Portugais et les Espagnols,

qui débarquent sur les côtes. Ils organisent la résistance

en attirant les fidèles autour de leur zaouia, en les groupant

en confréries. Ce mouvement aboutira à l'élévation

des chérifs marocains, considérés comme descendants

du Prophète et. comme tels, dépositaires nés de la

bénédiction divine que naguère les confis acquéraient

par la pureté de leur vie et la ferveur de leurs prières.

Du Maroc, les confréries religieuses, issues du mouvement mystique,

essaimeront à travers l'Algérie et la Tunisie. Elles représenteront

une force avec laquelle les maîtres Turcs des deux pays devront

compter et qui, aujourd'hui encore, est loin d'avoir épuisé

son. action, au moins sur les populations rurales.

Telle est, réduite à quelques grandes lignes, l'évolution

de l'Islam clans ce pays. Ce schéma n'a d'autre but que de vous

aider à comprendre ce que représentent Sidi 'Abd er-Rahmân

eth-Tha'àlibi et le sanctuaire dont nous sommes les hôtes.

Mais peut-être convient-il de vous rappeler ce que nous savons du

Saint lui-même, ce que nous trouvons consigné sur sa vie

dans ses propres ouvrages ou dans les recueils d'hagiographie et ce qu'en

a retenu la tradition locale.

Abou Zaïd 'Abd er-Rahmân fils de Mohamed. fils de Makhlouf

eth-Tha'àlibi- appartenait à l'importante tribu arabe des

Tha'âliba, qui occupaient la Mitidja. Il naquit vers l'an 1383,

à Alger suivant les uns, aux Isser suivant les autres. C'est à

Alger qu'il reçut sa première instruction. Cependant les

ressources intellectuelles qu'offrait cette petite cité berbère

devaient mal satisfaire ce jeune arabe en quête de savoir. Les voyages

d'études étaient d'ailleurs le complément obligé

de toute culture supérieure. A seize ans, il se mettait en chemin

et se rendait à Bougie, qui lui offrait de meilleures occasions

de s'instruire que sa ville natale. Il y suivit les cours d'au moins huit

professeurs différents. Sept ans après, il poursuivait sa

route vers l'Est et s'arrêtait à Tunis, où il rencontra

des maîtres encore plus éminents. Il reçut de l'illustre

Abou 'Abd Allah el-Obbi la précieuse idjâza, l'attestation

qu'il avait étudié telle partie (le la science sous sa direction

et qu'il était apte à l'enseigner à son tour. Au

bout de quelques années, il reprenait le bâton de l'étudiant

itinérant. Le Caire l'attirait. Il y séjourna assez pour

perfectionner les connaissances acquises, et s'en éloigna nanti

d'une nouvelle licence d'enseignement. Il arriva à la Mekke; dernière

étape de ce long pèlerinage de science et de piété.

Il y étudia encore et enfin reprit la route qui allait le ramener

dans son pays. En 1416, il était de retour à Tunis. Certains

des maîtres qu'il y avait connus étaient morts; d'autres

les avaient remplacés. Il fallait profiter de la Vérité

dont ils étaient dépositaires. 'Abd er-Rahmân, qui

avait alors près de 33 ans, fréquenta pendant une année

encore les cours de la Zitouna et obtint de nouveaux parchemins. Enfin

il regagna Alger qu'il avait quittée depuis quelque vingt ans.

Il allait y faire profiter ses concitoyens de l'inestimable bagage qu'il

rapportait avec lui.

Sa vie, coupée probablement par de nouvelles randonnées

- car on présume qu'il avait pris sur les routes le goût

des voyages - fut consacrée à l'enseignement des sciences

religieuses et à des exercices de dévotion. Sa réputation

s'étendait. C'était celle d'un très grand savant

et d'un ascète pénétré de ferveur, en communion

permanente avec le divin. Un de ses livres porte le titre significatif

de " Visions ". On connaît les titres de trente de ses

ouvrages. Beaucoup sont perdus, mais certains subsistei:t en manuscrits,

notamment à la Bibliothèque Nationale d'Alger. Deux ont

été publiés et comptent chacun deux volumes. C'est

un grand commentaire du Coran et un recueil de traditions et de méditations

édifiantes sur l'Autre Monde. Il composa ce dernier, qui est à

sa manière un livre de consolation, dans un âge très

avancé. La tradition veut qu'il ait alors habité dans le

quartier de la Marine, qu'il ait eu son oratoire privé et sa demeure

dans la rue qui devint, après 1830, la rue de la Charte, sur l'emplacement

occupé plus tard par l'hôtel du Secrétaire général

du Gouvernement. C'est là qu'il mourut en 147o, âgé

de près de 90 ans; c'est de là que sa dépouille mortelle

fut conduite hors de la porte de la Vallée (Bâb-el-Oued),

à mi-hauteur de la pente qui dominait cette entrée d'Alger

et d'où elle semblait encore protéger sa bonne ville, empêcher,

au moins de ce côté, le malheur d'y pénétrer.

On ne sait ce qu'il aurait pensé de l'arrivée des Turcs,

qui se produisit en 1516, quarante-six ans après sa mort. On présume

qu'il ne l'aurait pas vue sans quelque mélancolie, car il appartenait

à un autre âge. 'Abd er-Raâman eth-Tha'àlibi

est encore un de ces hommes de religion chez qui la plus haute culture

se concilie avec la foi passionnée du mystique, qui réalisent

cette union apparemment paradoxale, maistrès normale dans l'Islâm,

du complet détachement des choses de ce monde et d'une connaissance

approfondie des partages successoraux, qui savent tout ce qu'on sait de

leur temps et qui s'oublient eux-mêmes pour se perdre dans Dieu.

Le respect et l'amour dont il est entouré aux derniers jours de

sa vie, il les doit à son savoir inépuisable autant qu'à

sa vie exemplaire et à la bénédiction que sa présence

attire sur la cité.

Cependant les générations nouvelles vont quelque peu modifier

son effigie et trouver d'autres raisons d'honorer sa mémoire. L'imagination

populaire va travailler sur le souvenir qu'on garde de lui.

Un saint a nécessairement des miracles à son actif. On en

attribuera plusieurs à Sidi 'Abd er-Rahmân. L'un d'eux concerne

le châtiment terrible dont il accabla les Beni Salah, les Kabyles

grossiers de l'Atlas blidéen, qui l'avaient forcé de danser

avec eux. La terre s'entr'ouvrit à son commandement et engloutit

ses insulteurs. Un autre miracle, plus pittoresque, établit son

incontestable supériorité sur un de ses émules en

sainteté, le fameux Mohammed ben 'Aouda. On sait que ce santon

d'Oranie avait pour spécialité d'apprivoiser les lions.

Or il arriva qu'un jour, il voulut rendre visite à Sidi 'Abd er-Rahmân;

il enfourcha un lion et vint, dans cet équipage, tout droit à

Alger. Arrivé à l'ermitage de son confrère, il le

salua et lui demanda où il pourrait mettre son lion pendant la

visite. 'Abd er-Rahmân, nullement impressionné, lui répondit:

" Mets-le avec ma vache! " Et Mohammed ben 'Aouda, confiant,

conduisit son fauve à l'étable. Revenant près de

son hôte, il le trouva entouré (le très jolies Algéroises

venues pour recueillir ses bons conseils, et il s'étonna quelque

peu de voir un ascète en si aimable compagnie. 'Abd er-Rahmân

apaisa ses scrupules en lui faisant remarquer que l'adoration de Dieu

se rencontre plutôt entre les pendants d'oreilles et les tresses

de cheveux qu'entre les pics des montagnes. (La réponse est plus

savoureuse en arabe " El-'abada bain et-khros wa 'l-dlâ'l machi

bain qarn ej-jbâl). Et Mohammed ben 'Aouda, qui descendait de ses

hauteurs sauvages, regretta dans son coeur de ne pas être un santon

citadin que visitent (le belles pénitentes. Il passa la soirée

et la nuit à s'entretenir avec Sid 'Abd er-Rahmân. Mais au

matin, quand il voulut reprendre son lion pout' se faire ramener chez

lui, il ne le trouva pas: la vache l'avait mangé.

Ces traits de Légende dorée. plus malicieux qu'édifiants,

et où je crois reconnaître une intention algéroise

de blasonner les étrangers, ne sont pas, cela va sans dire, articles

de foi. Ce qui l'est presque, ce qui est établi par un texte épigraphique

et ce qui ne me semble pas beaucôup plus acceptable, c'est la généalogie

de Sidi 'Abd er-Rahmân, qui le fait descendre d'Abou Tâleb,

oncle du Prophète. Elle a beau être inscrite sur une table

de bois appendue à son cénotaphe, je crois que, s'il pouvait

en sortir, il ferait lui-même des réserves. il savait qu'il

était de la tribu des Tha'âliba, groupe de la confédération

(les Arabes Ma'qil, qui n'ont rien à voir avec Abou Tâleb.

Mais on était au XVIP' siècle. Les chérifs sortaient

de la terre du Maghreb comme les iris aux premiers jours du printemps.

Comment imaginer qu'un saint protecteur de la ville pût devoir l'amitié

de Dieu à son seul mérite personnel de savant et d'ascète?

Le don des miracles, qu'on lui prêtait généreusement,

il l'avait apporté avec lui en naissant. L'inlfuence du Maroc,

qui devait se répandre si largement sur l'Algérie, se manifestait

par cette promotion chérifienne. L'examen du sanctuaire où

nous nous trouvons permet d'affirmer qu'elle se maniefstait également

par autre chose.

Nous ne savons rien du tombeau où son corps fut inhumé en

l'an 147o, ni si quelque construction fut immédiatement élevée

en cet endroit, qui était déjà probablement un cimétière.

Ce qui est certain c'est que, cent quarante-trois ans après, le

rayonnement de ses mérites n'ayant pas subi d'éclipse, mais

au contraire ayant pris plus d'éclat avec le recul du temps, on

décida d'abriter sa sépulture d'un mausolée plus

digne de sa mémoire.

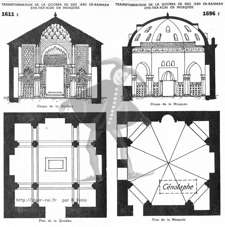

C'était en 1020 de l'hégire, 1621 de l'ère chrétienne.

Que savons-nous de cet édifice?

Dans la chambre sépulcrale où se trouve son cénotaphe,

on remarque huit groupes de demi-colonnes engagées dans les quatre

murs. Chaque faisceau eomprend trois demi-colonnes avec leurs hases et

leurs chapiteaux taillés dans le même bloc de marbre blanc.

Sur ces piliers retombent les arcs des quatre

Faisceaux de colonnes et arc d'une trompe. |

trompes qui enjambent les angles de la salle et font passer

du carré intérieur à l'octogone de la coupole. Il

n'est pas nécessaire d'être grand clerc en architecture pour

constater que ces arcs et ces piliers constituent une union rital-assortie,

que les piliers n'ont pas été conçus pour le rôle

de supports qu'on leur a fait jouer et qu'ils appartiennent à une

ordonnance très différente de celle à laquelle ils

sont maintenant incorporés. Nous pouvons affirmer que les colonnes

sont antérieures aux arcs et- qu'elles ont fait partie de l'édifice

de 1611.

Nous pouvons même avancer qu'elles ont été apportées

du Maroc ou qu'elles furent sculptées par des artistes marocains.

Les dernières années du XIV'" siècle et le début

du XVII'e furent au Maroc une époque de grande activité

architecturale et, dans une certaine mesure, de renaissance artistique.

Tous ceux qui ont passé à Merrâkech ne fut-ce que

quelques heures ont visité les tombeaux des Princes Sa'adiens et

en ont gardé un souvenir enchanté. Je n'aurai pas le mauvais

goût de chicaner rétrospectivement leur plaisir, de leur

dire que c'est là une oeuvre très séduisante, mais

une oeuvre de décadence, qu'il y a loin de là à la

beauté classique des médersas de Fès. Je conviendrai

avec eux que l'effet de ces salles à demi-éclairées,

avec leur plafond de cèdre frotté d'or, leurs arcs découpés,

leurs colonnes et leurs stèles funéraires, qui semblent

ciselées dans le vieil ivoire, apparaissent comme des choses infiniment

précieuses et d'un goût raffiné. Les Chérifs

sa'adiens étaient des monarques opulents et qui aimaient le luxe.

Le plus connu fut El-Mançour, à qui sa conquête du

Soudan valut son surnom de " Doré ". Il construisit à

Merrâkech de 1578 à 1593 le palais du Badi', dont la splendeur

était proverbiale, mais dont il ne subsiste presque rien. Quand

il mourut de la peste à Fès, en 1603, son fils Moula}, Zidân

ramena son corps à Merràkech, et ce fut vraisemblablement

lui qui construisit la salle à douze colonnes, dont la tombe d'El-Mançoûr

occupe le centre, et les deux salles contiguës. Or, clans l'oratoire

qui précède la salle aux -iouze colonnes, nous trouvons

des chapiteaux tout à fait analogues à ceux du tombeau de

Sidi 'Abd er-Rahmân. Le musée de Fès contient un arc

en marbre d'époque sa'adienne, provenant sans doute du palais du

Badi', dont les chapiteaux sont plus conformes encore au modèle

que nous trouvons ici. Ces oeuvres de la fin du XVI"1e ou du début

du XVIIme siècle sont des déformations du chapiteau hispano-moresque

du XIII-XIVme siècle, qui lui-même est une interprétation

musulmane du chapiteau corinthien

Est-il possible de reconstituer par la pensée l'ordonnance de la

salle où figuraient nos faisceaux de colonnes? Les constructions

de l'époque sa'adienne peuvent nous y aider. Si l'on admet - ce

qui parait très vraisemblable - que ces colonnes occupent bien

leur place primitive, on imagine sans peiné un plan inspiré

par le tombeau d'El-Mançoûr, mais cependant plus simple.

Les huit supports nous donnent quatre alignements d'arcs, qui retombent

sur quatre supports placés au croisement. Ainsi s'organise un carré

central de 3 M. 6o circonscrit par quatre grands arcs portant un plafond

surélevé ou une coupole à stalactite et encadré

de quatre galeries. Celles-ci sont enjambées par des arcs plus

petits. Le thème est classique au Maroc. L'arc haut et large flanqué

d'arcs étroits et plus bas se trouve, non seulement à Merrâkech,

mais à la Mosquée Qaraviin de Fès, dans les pavillons

d'époque sa'adienne (l'un d'eux est de 1613) qui ornent la cour.

J'ajouterai que l'existence d'arcs et de supports intérieurs n'est

pas une hypothèse gratuite. Nous savons que le tombeau avait d'autres

faisceaux de colonnes identiques, qui ont trouvé leur emploi ailleurs

- à la porte même du vestibule d'entrée.

Ces éléments subsistant nous autorisent

à compléter l'édifice avec ses arcs, ses plafonds

et son couronnement. Le tombeau de Sidi 'Abd er-Rahman, tel qu'il fut

construit en 1611 au temps de la renaissance sa'adienne par des artistes

ayant travaillé dans les ateliers marocains, nous apparaît

comme ayant été conforme au type d'ailleurs traditionnel

de la goubba maghrihine: c'est-à-dire qu'il était couvert

par un toit de tuiles vertes à quatre pentes comme les tombeaux

du Maroc et de Tlemcen.

Cette parure (

voir dans le fichier PDF joint - 1700 ko) donnée

au tombeau de Sidi 'Abd er-Rahmân attestait le prestige dont sa

mémoire était auréolée et devait contribuer

à l'accroître encore. Cette sépulture devenait, non

seulement un but de visites pieuses pour les Algérois, mais le

rendez-vous de pèlerins étrangers. C'étaient notamment

des ruraux trop peu fortunés pour aller loger dans les fondouks

de la ville. Un acte daté de 1651 constitue en habous une boutique

sise près de la porte Bab-el-Oued, contiguë à la fontaine

qui s'y trouve et spécifie que les revenus en seront affectés

à l'hébergement des étrangers venus pour visiter

le tombeau. En 1662, un nouveau habous est destiné aux besoins

(les indigents qui s'y abritent pendant la nuit. D'autres fondations du

même genre enrichirent certainement ce lieu de dévotion.

Le mausolée formait le noyau d'organes indispensables à

un pèlerinage et qui constituaient autant d'oruvres pies, méritoires

pour leurs fondateurs: des salles servant d'asile aux pèlerins,

des cuisines pour préparer les aliments distribués aux pauvres,

un logement pour le gardien du sanctuaire, des lieux d'ablution et des

latrines publiques. Ainsi alentour (le la sépulture se critallisait

une zaouïa. Le mot, comme on le sait, désigne généralement,

dans l'Afrique du Nord, les maisons mères ou filiales des ordres

religieux. La zaouïa dont il s'agit n'est pas de même nature:

aucune confrérie hiérarchisée n'avait pour siège

le mausolée de Sidi 'Abd er-Rhamân. Cependant des séances

de prière - des hadra - s'y réunissaient, sous la direction

d'un chaïkh el-hadra. Sans doute y psalmodiait-on en commun ce poème

dont une inscription conservée au Musée Stéphane

Gsell nous donne le texte. Nous y lisons:

« Lorsque tu désireras obtenir ce

que tu sollicites, visite la sépulture de la couronne des Savants,

Eth-Tha'âlibi. Il est un asile, un éducateur, un refuge,

une direction, un imam, à qui Dieu a prodigué tous les dons

Par lui, Dieu a rendu Alger célèbre en Orient comme en Occident.

Sois donc, dans les épreuves, assidu auprès de sa tombe.»

Le gouvernement des deys ne pouvait pas se désintéresser

de celui " qui avait rendu Alger célèbre en Orient

comme en Occident ". Il était du reste conforme à la

politique des Turcs (le témoigner de la déférence

envers ceux que le peuple des villes et des campagnes reconnaissait pour

ses guides et ses patrons. II était habile de prendre leur culte

à la charge du beylik. Cc fut le dey El-Hajj Ahmed EI-Atchi - un

assez triste dey d'ailleurs - qui décida de transformer le tombeau

de Sidi 'Abd er-Rahmân en 1696, quatre-vingt-cinq ans après

la construction de la goubba de type maghrebin. Cette transformation procédait

d'une nouvelle conception religieuse et attestait l'introduction dans

le pays d'un nouveau type architectural.

La zaouia comporte nécessairement un oratoire, une salle où

les assistants dé la hadra peuvent faire la prière en commun

sous la direction de l'imam. C'est la chambre funéraire elle-même

qui deviendra cet oratoire, bien que le fait de prier dans un tombeau

puisse paraître une innovation suspecte aux yeux des Musulmans rigoristes,

condamnée par le Prophète lui-même, et bien que Sidi

'Abd er-Rahmân eut peut-être protesté contre l'usage

que l'on faisait de sa goubba. Au reste, le dey El-Hajj Ahmed pouvait

s'autoriser d'assez nombreux précédents nord-africains.

La salle qui contenait le cénotaphe fut donc pourvue d'un mihrâb,

flanqué de deux colonnettes de marbre et garni d'un somptueux plaquage

de faïences d'Asie Mineure. Elle fut débarrassée des

quatre faisceaux de colonnes qui rendaient difficile l'organisation rituelle

des rangs de fidèles derrière l'imam. Cela entraînait

un remaniement complet (le l'édifice et en particulier du mode

de couverture, pour lequel fut adopté le type des mosquées

importé à: Alger par les Turcs. On connaît cc type,

dont le plus ancien spécimen actuellement subsistant est l'église

Notre-Dame des Victoires, bâtie vers 1622 par 'Ali Bitchnîn,

et qui devait servir au XVIII"'siècle pour la Mosquée

de la Saiyda et la Mosquée IZetchâwa, au XIX"1e pour

la Mosquée de la Qaçha et pour Djama' Çafir. Ce type

de salle à grande coupole octogonale peu élevée sur

trompes angulaires, généralement encadrée de nefs

couvertes par des coupolettes juxtaposées, est vraisemblablement

inspiré par des modèles de Turquie d'Europe ou de l'Anatolie.

Tel fut - sans les nefs du pourtour - le tombeau de Sidi 'Abd er-Rahmân

eth-Tha'âlibi transformé en mosquée et accosté

d'un minaret pour l'appel à la prière. Les travaux avaient

été dirigés par le desservant du sanctuaire, l'oukil

'Abd el-Qâdir, ainsi que nous l'apprend une inscription. Ces aménagements

devaient être complétés en 1729, à l'époque

de 'Abdi Pacha, comme en fait foi une autre inscription poétique

encastrée extérieurement dans le mur de la salle funéraire.

Les travaux très importants et payés grâce aux revenus

de la zaouïa, paraissent devoir être surtout attribués

à l'initiative de l'oukil Mohammed ben Wadâh. L'ensemble

architectural atteignit sans doute alors son extension maximum, puisque

la sépulture d'Ibn Wadâh se trouve dans une petite salle

située à l'extrémité des bâtiments actuels.

D'autres oukils contribuèrent à la parure ou à l'accommodation

des édifices, notamment le très respectable Hajj Moûssa,

grand-père de l'oukil qui nous accueille aujourd'hui.

Ainsi chaque époque ajoutait à l'importance, sinon à

la beauté de la dernière demeure du savant ascète

Ami de Dieu. Mais ce qui devait mieux encore attester la vénération

dont il continuait à jouir, la contiance que l'on plaçait

en lui, c'était la venue incessante des visiteurs, des déshérités,

des affligés, des pauvres femmes cherchant auprès de lui

une aide contre les difficultés de la vie; c'était l'abondance

des présents dont on entourait son cénotaphe: pendules,

étendards de confréries, œufs d'autruches et inscriptions

calligraphiées; c'était surtout le désir que manifestaient

les gens pieux d'inhumer leurs morts près de son `ombeau, comme

en une terre bénie. 'Et de fait le mausolée de Sidi Abd

er-Rahmân eth-Tha'âlibi est devenu le centre d'une petite

nécropole, -!ù ceux qui, de leur vivant, ont joui de la

considération publique, viennent dormir du sommeil éternel.

Dans l'oratoire même, c'est le dey llustapha Pacha, qui gouverna

Alger de 1798 à 1805, et son fils Brâhim, mort en 1818; c'est

le dey 'Omar Pacha, qui occupa le pouvoir de 1815 à 1817. A l'extérieur

de l'édifice, dans un joli enclos, où il semble vouloir

se tenir désormais à l'abri des agitations du siècle,

c'est Ha;j Ahmed, le dernier bey de Constantine, entouré de quelques-uns

des siens, qui l'avaient suivi dans son exil. Mais le plus souvent ceux

dont on honore ic souvenir, en les conduisant ici, se recommandent moins

par leur puissance mondaine que par leur science et la dignité

de leur vie. Parmi ceux-là, je m'en voudrais de ne pas citer au

moins le très bon ami que fut pour moi Si Mohammed Ben Cheneb,

un des Musulmans les plus érudits, l'homme le plus droit et le

collègue le plus serviable que j'ai rencontré.

Cependant deux inhumations en particulier devaient contribuer à

faire de ce nécropole un des lieux les plus vénérables

de l'Algérie.

En 1845, l'autorité française, ayant décidé

de démolir le rempart qui séparait les deux portes de Bâh

'Azzoûn, dut pourvoir à la translation des restes de Sidi

Mançoûr, dont le tombeau était accolé au rempart.

On connaît bien peu de chose sur Sidi Mançoûr ben Mohammed

ben Salim, qui mourut en 1644 (1054 de l'hégire). Il menait une

vie simple et pleine de dévotion clans une modeste boutique, que

sa première sépulture devait remplacer. On le disait favorisé

du don des miracles. La ,goubba actuelle de Sidi Mançoûr,

soigneusement entretenue par l'oukil, qui se glorifie d'être un

descendant authentique du saint, n'a pas cessé de recevoir des

visites pieuses.

II en va de même pour celle de Ouali Dada, qui fut construite dans

des circonstances analogues, mais dix-neuf ans plus tard. Celui-ci fut

également victime - ou bénéficiaire - d'un déménagement

posthume. Sa première sépulture, à laquelle étaient

adjointes une petite mosquée et une salle de refuge pour les mendiants

et les infirmes, ce qui constituait une zaouia, se trouvait dans une partie

de la rue du Divan qui fut démolie en 1864. Le refuge fut transféré

dans l'impasse du Palmier. Les restes du Ouali vinrent occuper la goubba

qu'on avait bâtie à cet effet au-dessus de celle de Sidi

'Abd er-Rahmân.

|

Clic=

image agrandie

L'enclos du Bey Hadj Ahmed dans le cimetière de Sidi 'Abd er-Rahmân. (Photo S. Rolando flls). |

Le souvenir de Ouali Dada, saint homme d'origine turque

et que sa titulature funéraire nous donne pour un çoûfi,

est attaché à l'un des faits les plus marquants de l'histoire

d'Alger. Le 23 octobre 1541, Charles Quint, ayant débarqué

ses troupes sur la rive gauche de l'Harrach, s'était avancé

à travers la plaine et avait gravi la hauteur du Koudiat es-Saboun,

d'où il menaçait Alger. L'armée, qui comptait des

Espagnols, des Italiens, des Allemands et des Français, était

très forte. Les Algérois, dit-on, songeaient' à capituler.

C'est alors que Ouali Dada, ayant parcouru la ville pour relever les courages

défaillants, entra dans la mer jusqu'à la ceinture et, la

frappant du bâton qu'il tenait à la main, souleva la terrible

tempête...

On sait le reste. La pluie diluvienne et le vent glacé paralysèrent

les assiégeants, qui n'avaient pu être ravitaillés.

Les Algérois firent une sortie et culbutèrent ceux qui étaient

les plus voisins de la mer. C'étaient des Italiens, qui refluèrent

en désordre sur le gros de l'armée. Les Chevaliers de Malte,

Villegaignon, Savignac et les autres, rétablirent la situation.

Cependant il fallait battre en retraite, se rembarquer au milieu de la

tourmente, qui, après une accalmie, devenait d'heure en heure plus

furieuse. Une partie de la formidable armada, qui comptait plus de cinq

cents navires, se brisa sur la côte ou sombra au large. Evénement

considérable. Le désastre de Charles Quint allait, pendant

longtemps, décourager l'Europe. Alger, réputée invincible,

allait connaître une prospérité qu'elle n'aurait pas

osé espérer jusque-là. Ouali Dada put en voir les

premiers effets. Il mourut en 1554 et, pendant ces treize dernières

années de sa vie, on ne signale aucun trait notable. Mais cela

importe peu. Il avait eu son heure historique. Ce que le peuple d'Alger

rapportait de lui pouvait lui mériter la vénération

unanime, car, au moment des plus grandes épreuves, il avait, avec

son bâton, fixé le destin de la Cité.

GEORGES MARÇAIS.