----------LE touriste

qui débarque à Alger ne manque pas d'aller visiter le quartier

arabe appelé improprement la casbah (voir

le dossier) et convient sans peine que c'est l'un des plus

pittoresques échantillons de la vie orientale qu'on puisse trouver

en Afrique du Nord. Mais, s'il est quelque peu au courant de la vie des

musulmans méditerranéens, il s'étonne de ne pas traverser

les souks de type traditionnel dans cette ville que sa position vouait

à un rôle maritime et commercial de premier plan. On lui

offre une explication : Alger, ville de corsaires, n'était

pas un centre de commerce et d'industrie avant l'établissement

du régime français. Vue sommaire, dont on se contente trop

aisément.

----------En

réalité le produit de la piraterie, quoique très

considérable à certaines époques, n'a jamais été

qu'une fraction des revenus de la Régence turque et cette ressource,

devenue très faible au XVIIIè siècle, était

nulle depuis 1816. Quoique pauvre et mal cultivé, le pays pouvait

exporter des céréales, de la cire et de la laine, parce

que sa population, très clairsemée, disposait de grands

espaces exploitables avec des procédés primitifs. Les beyliks

d'Oran et de Constantine vivaient de l'exportation du blé. Alger,

débouché de la Mitidja et de la province du Titteri, régions

plus peuplées, n'avait pas trop de denrées, mais elle tirait

des revenus du commerce de la laine et des peaux. Le développement

de son industrie était gêné par la concurrence des

produits manufacturés que lui apportaient les bateaux chrétiens,

ou même les caravanes venues de Tlemcen ou du Maroc, mais elle conservait

la possibilité de fabriquer de petits objets à bon marché

à l'usage des tribus peu éloignées. Cette activité

entretenait un monde de petits bourgeois maures et d'artisans que l'administration

militaire, au début de l'occupation française, n'a pas su

retenir.

----------Pour

nos généraux, l'Alger de 1830 parut une agglomération

effrayante. Comme toutes les cités musulmanes, elle constituait

un enchevêtrement de petites rues où les hommes et les animaux

porteurs se frayaient difficilement un passage. Les caravanes campaient

sur de vastes places aux portes de la ville. Rien de plus étranger

à notre conception du centre urbain, où les rues servent

à la circulation des voitures, où les marchandises venues

de l'extérieur sont portées directement au détaillant

ou au consommateur. L'Alger turc, aux ruelles obscures et aux multiples

cachettes, semblait un coupe-gorge où une armée d'occupation

ne pouvait s'installer sans danger.

----------Un

Lyautey eût fondé une ville européenne à côté

de la ville turque, et la place ne manquait pas au delà des remparts,

surtout au sud-est de la porte Bab-Azoun où des quartiers modernes

se sont bâtis sous le Second Empire. Mais les Français du

temps de Louis-Philippe n'avaient qu'un respect modéré pour

les villes orientales et croyaient bien faire en les soumettant aux règles

de l'urbanisme qui leur étaient familières.

----------L'Autorité

militaire n'entama pas trop la partie supérieure, El Djebel

(la Montagne), qui a conservé ses maisons et sa population maure,

de plus en plus remplacée aujourd'hui par des immigrants kabyles

; mais elle se hâta de transformer la ville basse, El Oulha (la

Plaine) pour en faire une zone de circulation facile, avec une place propice

aux revues de troupes, destinées à faire grande impression

sur les indigènes.

----------Le

Génie fut chargé des travaux et les fit avec une telle précipitation

qu'il négligea de lever le plan détaillé des quartiers

qu'il détruisait. En 1837 on ne savait déjà plus

où passaient les rues de la basse ville avant notre débarqueraient,

et il fallut faire une enquête auprès des indigènes

pour savoir quel était leur tracé et en quoi consistait

l'activité de leurs habitants. J'ai eu le bonheur de retrouver

aux Archives nationales (F 80/1675) cette enquête effectuée

par l'interprète Eusèbe de Salles. Elle me permet de retracer

approximativement la topographie des souks remplacés en 1830 par

la place du Gouvernement et du quartier des riches résidences,

dit " quartier de la Marine " (voir

ce quartier) , qui, déjà profondément

modifié à cette époque, vient d'être rasé

pour faire place à des immeubles modernes.

LA MARINE

Cliquer sur

plan pour voir le plan

de 1830

----------IMAGINONS

une visite de la ville en arrivant de la mer, de ce petit port enclavé

entre l'ancienne île du Peñon, la côte rocheuse et

dentelée qui bordait l'actuelle Pêcherie et l'isthme

artificiel construit par les Turcs. Nous montons les degrés de

l'ancien bâtiment de la Douane, que les Français ont transformé

en entrepôt, et nous pénétrons dans la ville par la

Porte de l'lle (Bah et Dzira). Par là passaient toutes

les marchandises qui sortaient de la capitale barbaresque ou qui y entraient,

à l'exception du produit de la pêche. Le fronton présentait

un écusson où étaient figurés des drapeaux,

des lions, des canons, des navires, sous une couronne surmontée

d'un croissant. Au sommet pendaient des cloches espagnoles rapportées

d'Oran. Cette porte a disparu en 1870, quand on construisit le boulevard

Amiral Pierre, qui longe la mer.

----------Les

premiers édifices qui se présentaient à l'entrée

de la ville étaient deux casernes de janissaires, qui furent détruites

peu après 1830, et, à droite en suivant la rue de la Marine,

le fondouk ed Douanès. Ce fondouk était habité

exclusivement par des Turcs célibataires, moyennant loyer. Les

Français l'ont transformé en caserne à laquelle on

donna, en 1837, le nom du colonel Lemercier, directeur du Génie,

qui venait de mourir. Remplacée par des maisons à arcades,

il n'en reste qu'un souvenir, le nom de la première ruelle qu'on

rencontre à droite, en entrant dans la rue de la Marine.

----------Au

temps des Turcs, cette rue de la Marine, qui portait le nom de Thriq

bab el Dzira, était une étroite voie longeant la partie

gauche de la percée actuelle, celle-ci fut faite avec une largeur

énorme aux yeux des Algériens du temps, au début

du règne de Louis-Philippe, et bordée de maisons à

arcades qui ont échappé à la récente démolition.

Le premier édifice à gauche était la Grande Mosquée

(Djama et Kebir) aux murs nus avant la construction (en 1837) d'un

péristyle dont les colonnes furent empruntées à la

mosquée Seïda. En face était une zaouia, destinée

au logeaient des personnages religieux et des étudiants..

----------Les

Français la rasèrent et édifièrent sur son

emplacement un établissement de bains.

----------Passée

à gauche la rue de l'Arc, qui s'incurvait vers la Pêcherie,

on trouvait le fondouk appelé Kbira, ou le Grand Café,

que les Européens nommèrent " fondouk de la Bourse

". Le bas de l'édifice était garni de boutiques et

les parties supérieures louées aux voyageurs musulmans.

Après 1830, on vit s'y entasser des pêcheurs maltais et mahonnais.

Ce fondouk tirait son nom d'un café situé tout près

de là, le dernier et le plus important des sept situés le

long de la partie droite de la rue.

----------A

hauteur de la Djama Djedid (appelée aujourd'hui " Mosquée

de la Pêcherie ") s'étendait, au nord, la place du Badistan

autrefois marché aux esclaves. On trouvait là des tailleurs,

des brodeurs d'habits, des fabricants de boutons de luxe.

LES SOUKS

----------L 'ACTUELLE place du Gouvernement (voir ce lieu)était un quartier grouillant, où retentissaient les cris des marchands et le bruit des marteaux des petits artisans, entassés dans les maisons basses. Réseau de rues très étroites, où l'on rte pouvait circuler qu'en jouant des coudes.

---------A la bordure

nord se trouvait la rue Erressassia (Nous reproduisons phonétiquement

les noms arabo-turcs tels que les hommes de 1830 les ont entendus) rue

des ouvriers en cuivre et des plombiers. Puis, en allant toujours vers

le sud, la rue el Ferraghia, rue des serruriers ; le hachmaqji,

rue des cordonniers ; la zankat el Dhaouda, où travaillaient

les fileurs d'or ; la zankat Essagha, où des juifs fabriquaient

des bijoux d'or et d'argent ; la zankat el Nehas, où l'on

ciselait des objets dle cuivre ; la rue El Mesaissa, où

l'on confectionnait des bracelets de corne de boeufs ou de buffles, dont

Alger faisait grand commerce avec l'intérieur et dont se paraient

les femmes arabes et kabyles trop pauvres pour acheter des bijoux en métaux

précieux. Elle était prolongée par la zankat Es

Sebbaghin, rue des teinturiers. En face de la porte de la Mer (Bab

el Bahr), s'ouvrait la Tchaqmaqjia, souk des fabricants ou

réparateurs de fusils. Enfin, sur l'emplacement de l'actuelle galerie

Duchassaing, le souk et Leuh, spécialisé dans les

calottes de velours.

-------Les

pêcheurs, après avoir fait leur prière à la

Djama Errabta, en contrebas (qui a disparu), empruntaient un passage

voûté sous la Djama Djedid pour se rendre au marché

au poisson, situé devant cette mosquée. Tout le quartier

était plus bas qu'aujourd'hui et mal nivelé.

----------La

partie est de la place formait le quartier intellectuel. On y voyait flâner

des étudiants devant les boutiques des libraires et des enlumineurs.

Car c'était là que se trouvait l'école de la Kissaria,

annexée à la petite mosquée du même nom. Dans

l'angle nord-est, en face de l'actuel Hôtel de la Régence,

se dressait la Djama Seïda (mosquée de la Dame). C'était

le plus élégant des édifices religieux d'Alger. L'intérieur

était recouvert, du haut en bas, de ces faïences émaillées

qui donnent aux riches maisons mauresques un aspect si pittoresque. Grâceà

cela, elle n'était pas soumise au blanchiment périodique

auquel étaient astreints lotus les édifices de la ville

: "La chaux n'y entrait jamais".

----------Dans

son voisinage se trouvait une antre petite mosquée et le Beit

et mal, service des Domaines s'occupant des héritages. A l'est

c'était le quartier officiel, avec la Djenina, palais du

dey, aujourd'hui démoli, dont l'entrée se trouvait rue Bab-el-Oued,

la Monnaie, affermée à un juif, le

beau palais du dey Mustapha, actuellement Bibliothèque nationale,

le Dar Aziza, aujourd'hui archevêché, le Dar Hassan

pacha, aujourd'hui Palais d'hiver, une prison, dans l'actuelle rue

Saint-Vincent-de-Paul, enfin la mosquée Ketchaoua, qui fut

transformée en cathédrale catholique.

----------En

allant vers la mosquée de Sidi Ali Betchin (actuellement

Notre-Dame-des-Victoires) on trouvait, le long de la rue Bab-el-Oued,

une série de souks, particulièrement celui du cuir (El

Bellardjia), où l'on allait acheter des harnachements, les

babouches et des souliers de cuir jaune, portés par les personnages

de distinction : ils venaient du " Gharb " et j'imagine

qu'ils étaient apportés par la caravane de Salé,

car il y avait dans la ville haute une " rite des Salésiens

".

LE QUARTIER BAB-AZOUN

----------Au sud, la longue rue Bah-Azoun était une succession de souks très animés '. Souk el Kebir, Souk Kherratin (tourneurs), Souk es Semmarin (maréchaux ferrants), enfin Souk er Rahba (marché aux grains) au débouché de la place où les marchands de l'extérieur stationnaient après avoir franchi les murailles de la ville.

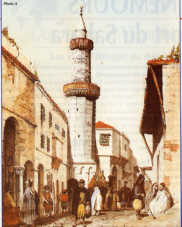

Rue Bab-Azoun et mosquée Mezzomorto |

---------Dans cette

partie de la cité dominaient les caftans noirs des marchands israélites.

A vrai dire, les juifs d'Alger n'étaient pas rigoureusement parqués

dans un quartier spécial, suivant la règle suivie dans les

autres villes musulmanes ; on en trouvait encore à l'extrémité

nord. du côté de la porte Bab-el-Oued, et, entre la rue Bab-Azoun

et la côte, juifs et musulmans vivaient côte à côte.

La caserne Bosa, à l'extrémité actuelle de

la rue Palmyre, voisinait avec un marché à huile fréquenté

par les Kabyles ; la rue suivante s'appelait El Ligournim, probablement

parce qu'on y trouvait les bureaux des riches exportateurs juifs de Livourne,

qui portaient le costume européen, vivaient dans le quartier des

Hadars et avaient leurs maisons de campagne à Bouzaréa (voir

cet endroit) . A chaque extrémité de cette rue

(les Livournais se trouvait un édifice juif : un établissement

de bains, à l'emplacement de notre vieille mairie, et la boucherie

Dar et Lahm, ouvrant sur la rue Bab-Azoun. Mais on y voyait aussi

deux mosquées, la Djama es Souk el Kebir et la Djama

Fondouk Ezzit. Le long des rues situées au sud, on rencontrait

des établissements essentiellement musulmans : sur la zankat

el Haoua (rue de l'Impuissance, actuellement rue de l'Aigle) un hospice

pour les Turcs impotents ; El-Meurstan (rue de la Flèche)

était un asile de fous ; l'établissement de bains maures

" Hammam Hamza Khodja " se trouvait sur l'emplacement

de notre rue Laurier ; enfin, empiétant sur le square Bresson actuel,

la Grande caserne (Eujicharia mtaa'l rahba).

----------De

l'autre côté de la rue on voyait encore quelques bàtiments

turcs d'importance, le bagne Tmatkin, d'où sortaient les

rugissements et l'odeur violente des lions, une partie de ce lugubre dépôt

d'esclaves étant occupée par la ménagerie du dey

; la caserne Kherratine, la mosquée Mezzomorto, à

l'angle de la place, et les deux casernes de janissaires qui forment maintenant

le Cercle militaire et qui dominaient un marché aux légumes.

----------L'actuel

grand théâtre était alors un rocher, servant de tir

à la cible, au pied duquel se tenait le marché au charbon.

----------La

principale masse des maisons juives se trouvait dans le quartier el

Konrakdjia (des fabricants (le crosses de fusils), où l'on

perça la rue de Chartres, en démolissant la plus grande

synagogue, et surtout dans le Kebatiya, devenu place de Chartres.

Dans ce dernier quartier, des maisons sordides abritaient des fabricants

de cabans.

----------La

place assez importante que tiennent sur la carte ces quartiers commerçants

prouve bien que l'Alger turc n'était pas seulement une capitale

politique et ne vivait pas que de la course.

----------Au

point de vue industriel, la ville n'avait certes pas la vieille réputation

de Tlemcen. La camelote qu'on y fabriquait ne trouvait pas acheteurs à

l'étranger ou aux confins de la Régence, mais elle se vendait

bien dans la Mitidja et dans les tribus du Titteri. En outre, Alger était

une ville de passage. Les caravanes venues du Maroc, de Tunisie ou du

Sahara, et transportant soit des marchandises rares, soit des pèlerins

de La Mecque (lesquels faisaient aussi du commerce en cours de route),

sans pouvoir traverser cette ville d'étroits boyaux et d'escaliers,

trouvaient des espaces de stationnement bien gardés en face des

principales Portes et entretenaient un mouvement d'échanges assez

actif.

----------Les

Turcs, pour inspirer confiance au commerce, faisaient régner dans

la ville une discipline sévère. Les coupeurs de bourse et

les marchands à faux poids, dont les corps étaient pendus

aux crocs de la place Bab-Azoun, montraient aux visiteurs ce qu'il en

coûtait lorsqu'on ne respectait pas les lois.

----------Il

faut dire aussi que les fonctionnaires et les janissaires chargés

de l'exécution de ces lois abusaient souvent de leurs pouvoirs.

C'est ce qui explique les vengeances qui furent assouvies lorsque la France

brisa, en 1830, la domination de cette caste militaire.

Marcel EMERIT.