o MAHELMA

Historiquement Mahelma est un village Guyot de la troisième ceinture de protection d'Alger. Dans son plan du 12 mars 1842 le Directeur de l'Intérieur et de la Colonisation décrit en ces termes le site du futur village :

|

Quelques remarques s'imposent à propos de ce texte.

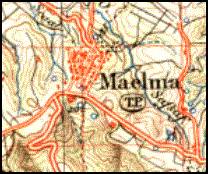

D'abord sur l'orthographe Maelma (qui est aussi celle de la carte au 1/50

000). C'est une erreur manifeste.

Sur l'origine de ce toponyme, les arabisants compétents se divisent

: sachant que el ma signifie l'eau, que mahel signifie endroit, et que

helm signifie plantain, les uns traduisent " point d'eau " et

les autres " zone de pâture ". C'est sûr qu'il y

avait des moutons en 1835, et qu'il y avait une belle source d'un débit

de l'ordre de 2500 litres par heure qui fut captée entre 1835 et

1842 pour alimenter un abreuvoir et un bassin. Par contre la commune s'est

révélée par la suite plutôt pauvre en eau :

en 1950 encore beaucoup de fermes étaient alimentées par

des citernes ou par des puits profonds de 12m. Et les années sèches,

comme en été 1947, certains colons durent aller chercher

de l'eau au village au moyen de haquets chargés de tonneaux.

Pour aller de Douéra à Koléa il n'y a jamais eu de

route directe : il faut faire un détour par la côte, ou par

la Mitidja. Mahelma n'est donc pas à cheval sur la grande route

de Douéra à Koléa. Peut-être y avait-il en

1842 un projet de ce type par El Hadjer; mais ce dernier village n'ayant

pas été créé, une telle route directe ne fut

jamais tracée. Mahelma est sur la route de Douéra à

Zéralda qui n'est pas des plus directes !

Le " riche vallon " est celui de l'oued Safsaf (rivière

des peupliers) qui traverse ensuite la forêt des Planteurs dans

la commune voisine de Zéralda.

A vrai dire, c'est un village plus " Bugeaud " que Guyot ", tant le rôle des militaires fut déterminant, de la volonté même de Bugeaud. Mais ce n'est tout de même pas un " village militaire " comme il est dit parfois : d'une part parce que les rôles des militaires et des civils sont étroitement imbriqués dès le début ou presque, d'autre part parce que les militaires ont vite cédé la place aux civils.

Ce sont les zouaves qui sont les premiers arrivés et installés, dès mars 1835, dans un ancien poste de surveillance turc. De ce camp dépendait un poste qui permettait de surveiller les deux versants, nord vers la mer, et sud vers la Mitidja, se trouvant sur un point culminant au-dessus du futur village.

Dès la fin 1842

Bugeaud songea à créer un centre de peuplement français

grâce à des militaires auxquels il ne restait que trois ans

de service. Il fit appel à des volontaires qu'il appâta en

leur promettant la propriété d'un lot au bout de trois ans

et en leur accordant une longue permission pour aller en France dire adieu

à leur famille et, si possible, trouver et ramener une épouse.

Je n'ai pas trouvé l'origine des terres. Guyot n'évoque

aucune tribu émigrée en 1839 et donc aucune confiscation.

On peut songer aux terrains de parcours hérités du poste

turc ; mais est-ce suffisant pour les 60 lots prévus en 1842 ?

Les 60 soldats devaient en priorité défricher et construire

les maisons. Ils étaient conduits par un officier, pas plus agriculteur

que ses soldats, le capitaine Pontenoy, que Bugeaud avait nommé

chef de Compagnie, Maire et Officier d'Etat Civil. Pour bâtir les

maisons les soldats reçurent l'appui des condamnés militaires,

on disait les pénitenciers, du Colonel Marengo.

Tous ces soldats ont réalisé les travaux de protection habituels

: un remblai en terre de trois mètres de haut de forme trapézoïdale

avec trois petits bastions, deux aux bouts de la grande base, et le troisième

au milieu de la petite base.

Très vite, comme partout, quelques civils étaient

venus s'établir près du camp des zouaves. En 1843, avant

la création officielle du village et de la commune par l'arrêté

du 22 mars 1844, il y avait au moins

un aubergiste et un marchand de vin. Dans le camp une chapelle avait été

aménagée dès l'origine.

En 1843 Pontenoy enregistre deux décès

de civils : une servante de l'auberge de 23 ans et un bébé

de 2 ans. L'année suivante se produisent les deux premières

naissances, l'une à l'auberge, l'autre dans le camp des zouaves

; et 3 décès (40, 33 et 3 ans).

Il est probable qu'en 1845 les maisons étaient terminées puisque, désormais, c'est là que les naissances eurent lieu. En 1845 il y eut aussi 10 décès de personnes de moins de 40 ans. On ne faisait pas encore de vieux os dans le Sahel.

Au bout de trois ans les deux tiers des soldats, enfin libérés de leurs obligations militaires, ont quitté l'Algérie, peut-être parce qu'ils ne supportaient pas la discipline militaire, ou le travail en commun ; ou parce que les femmes ramenées du " pays " ne s'étaient pas acclimatées. Les militaires retournés au pays furent remplacés avantageusement par des civils mieux motivés.

Les premiers colons, comme partout ailleurs dans le Sahel, récoltèrent des fourrages naturels qui poussaient ça et là et qu'ils vendaient à l'Intendance, séchés et bottelés. Ils y ajoutaient un peu d'élevage extensif et la fabrication de crin végétal à partir des tiges du palmier nain, selon le procédé mis au point à Chéragas. Comme il y avait déjà une chapelle dans le camp des zouaves, il n'y eut pas d'urgence à construire une église. Elle fut finalement consacrée en 1875, 5 ans après la promotion de Mahelma au statut de CPE. On aurait pu appeler le village Mahelma-les-deux-églises, voire Mahelma-les-deux-mosquées, car deux des quatre tribus de la commune, les Sidi Abdallah et les Zaatrias en possédaient une.

|

A noter, incidemment, que Sidi Abdallah est le nom choisi vers l'an 2000 pour la ville nouvelle en construction près de l'ancien village.

En 1948 fut créé le Foyer rural pour remédier à l'inconvénient, de moins en moins bien supporté, du manque de distraction.

En 1949 un cantonnier découvrit des ruines romaines à 5 km du village, du côté de la Ferme Consulaire de Saint Ferdinand, censée être située à l'emplacement d'une ancienne villa (domaine) romaine. Les premières fouilles ont identifié cette ruine comme les restes d'un ancien poste fortifié byzantin, donc postérieur à 533. La vocation stratégique du site a été utilisée par tous les envahisseurs. Des fouilles plus systématiques furent entreprises en 2000, qui ont mis au jour de belles mosaïques d'époque byzantine ou romaine.

Quelques dates

| 1835 - | en mars. Etablissement d'un camp militaire de surveillance |

| 1843 - | premiers défrichements par des militaires |

| 1844 - | 22 mars. Arrêté de fondation du village et de la commune, comme annexe de Douéra |

| 1870 - | Mahelma est promu CPE, commune de plein exercice |

| 1875 - | Consécration de l'église |

| 1912 - | Consruction de la première cave coopérative de l'Algérois |

| 1948 - | Création du Foyer Rural |

| 1949 - | Découverte des ruines byzantines |

| 1951 - | Grave inondation du Mazafran |

Le territoire communal

Il est vaste : officiellement 3450 ha.

Il est composite avec trois éléments de plaines, un étroit

plateau dominant la plaine de Zéralda où se trouve le village

et un très large versant tourné vers la Mitidja.

•

Le plateau de Mahelma est en limite

de la crête sommitale séparant les deux versants du Sahel.

Son altitude maximale est 210m. Il est découpé par des oueds

peu ou très peu encaissés qui descendent vers la plaine

de Zéralda

Ce plateau est en majeure partie est cultivé.

On y trouve vignes et céréales sur des terres hamri de qualité

très convenable.

•

Les trois plaines sont éloignées

les unes des autres

o

La plaine du nord n'est que le prolongement de celle de Zéralda,

avec le même réseau en damier de chemins de ferme. La limite

de la commune est superposée à celle de la forêt des

Planteurs. La plaine est à environ 110m d'altitude, avec des points

bas restés marécageux encore en 1930.

o

La plaine du sud appartient à la Mitidja,

dans sa partie la plus basse qui fut longtemps marécageuse. On

voit sur la commune de Boufarik voisine, les canaux de drainage et l'existence

de sources artésiennes. Les terres sont entièrement couvertes

de vignobles, avec quelques grandes fermes.

La limite de la commune suit au plus près la route départementale

D7 qui va jusqu'à Marengo, en longeant la bordure du Sahel. Elle

est à 24m d'altitude, au point le plus bas..

o La plaine du Mazafran dont la commune de Mahelma ne possède qu'une petite part est couverte de riches alluvions. On y trouve un grand domaine viticole, celui dit de Saint Hubert. Les sols sont riches, mais pas à l'abri des crues du fleuve. Après la crue de décembre 1951 qui fit de gros dégâts, des travaux furent entrepris de débroussaillages et de rectification des berges, ainsi que d'approfondissement.

•

Le versant sud occupe une bonne moitié

de la superficie de la commune. C'est un versant incommode et peu fertile.

Les oueds y sont plus encaissés qu'un nord, et surtout, les sols

y sont argileux La colonisation avait peu pénétré

cette région laissée aux indigènes.

Au total c'est la vigne qui domine nettement. Les statistiques indiquent

pour 1954 les surfaces cultivées suivantes : vignes 1014 ha

céréales

575 ha (dont blé 400 ; 50% blé dur, 50% blé tendre)

pommes

de terre 32 ha.

Il faut noter que la vigne avait beaucoup perdu depuis 1938. Elle couvrait

alors 300ha de plus, et les céréales 300ha de moins. Je

reviendrai sur cette tendance avec l'étude de Koléa.

La commune n'est traversé que par deux routes méridiennes.

Par contre dans le sens est-Ouest, il fallait faire le détour par

la plaine.

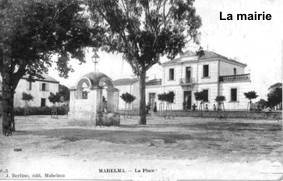

Le village centre

|

|

Sur la carte c'est le village vers 1930 ; et sur la photo

satellitaire vers 2000. Malgré les extensions intervenues en 70

ans, on reconnaît encore le plan dédoublé associant

le triangle de l'ancien camp des zouaves à l'ouest, et le trapèze

du village de 1844 à l'est.

Mais, de toute évidence les vignobles de 1930 ont cédé

la place à des terres labourées pour d'autres cultures.

On peut suivre le tracé de l'oued Safasaf qui était écarté

du village en 1930, mais qui ne l'est plus du tout.

Par contre le tracé des routes n'est clairement visible que sur

la carte où leur largeur est très exagérée.

La route nord-sud est celle de Zéralda à la Mitidja. La

route vers l'est est celle de Sainte Amélie et Douéra. Les

autres sont des chemins vicinaux très secondaires.

|

|

Le foyer rural de 1948 gérait un cinéma, une bibliothèque, un stade et un court de tennis. C'est lui qui organisait la fête du village l'été et l'arbre de Noël des écoles en décembre. Il recevait les conférenciers d'El Riath venus de Birmandreis. Il avait même créé un rucher expérimental.

La desserte du village était assurée par la société des cars Seygfried avant leur rachat par les auto-cars blidéens. Ils passaient par Saint Ferdinand et Sainte Amélie. De 1900 à 1930 la plaine du domaine Saint Hubert fut desservie par les trains des CFRA de la ligne d'Alger à Koléa.

Suppléments sur le différentiel

démographique

Mahelma est le village du Sahel où le pourcentage des Européens

était, en 1954, le plus faible. C'est pourquoi je place ici quelques

données et quelques réflexions sur les différences

entre Européens et Musulmans en ce qui concernait la démographie

: les nombres et pourcentages,

les

évolutions ; croissance et migrations,

la

dispersion sur le territoire,

les

pyramides des âges.

J'irai du particulier au général, partant du cas de Mahelma pour aboutir à celui de l'Algérie française.

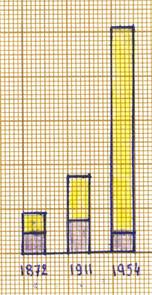

Population |

Sur ce schéma qui concerne la

population municipale de Mahelma les Européens sont en bas

de chaque colonne, et les Musulmans en haut.Les nombres précis

sont les suivants: 1872 Européens 417 et Musulmans 386 1911 Européens 716 et Musulmans 860 1954 Européens 419 et Musulmans 4709 Les pourcentages d'Européens sont passé de 52% à 45%, puis à 8% Il est bon d'avoir présent à l'esprit

que le Sahel est la région la plus européanisée

d'Algérie avec des villages très proches les uns des

autres. |

La première explication de ces évolutions est simple : au XXè siècle les Européens commencent à déserter les campagnes, même celles qui ne sont pas isolées, pour aller chercher en ville des emplois non agricoles. Pour les villages du bled les raisons de l'exode rural sont multiples : les enfants de colons stricto sensu sont devenus ouvriers, employés, commerçants ou fonctionnaires en ville. Ces changements de domicile et de métier furent décidés dans l'espoir d'avoir une vie moins isolée et moins précaire, à l'abri des mauvaises récoltes des années de sécheresse et des vols de sauterelles, ainsi que d'une résidence plus proche du lycée et du médecin. Sans s'en douter les pères rapprochaient leurs valises du port d'embarquement de leurs fils ou petits-fils !

Le Sahel est une des régions les moins touchées

par cette migration vers la côte. Ailleurs ce fut bien pire.

C'est en 1902 que les Européens

ont vendu aux Musulmans plus de terres qu'ils ne leur en ont acheté,

pour la première fois. C'est en 1906

que la population européenne rurale fut la plus élevée

en nombre : 210 000. Le pourcentage des Européens ruraux et citadins

s'effondra de 50% en 1906 à

37% en 1926 et à

30% en 1931. Ce mouvement vers les villes est banal ; il existait

aussi en métropole. Mais, en Algérie, il vidait le bled

de sa population européenne. En 1932 ce sont 51 centres de colonisation

(sur 523, hameaux non compris) qui sont officiellement " en

voie de dépérissement ".

Il y avait alors deux ans que le président Gaston Doumergue était

venu, en mai, inaugurer deux monuments destinés à sceller

l'indéfectible attachement de l'Algérie à la France,

celui de Boufarik à la gloire du Génie colonisateur français

et celui de Sidi Ferruch pour le centenaire du débarquement.

Monument aux Colons |

La seconde explication est l'installation de

Musulmans dans les villages de colonisation

Ce n'est pas leur natalité, plus élevée que la nôtre,

qui est alors l'essentiel, car leur mortalité infantile est aussi

très forte. Ce sont les migrations internes qui gonflent le pourcentage

des Musulmans dans les villes et les villages de colonisation. Cela a

commencé par des travailleurs saisonniers qui restent, puis qui

font venir leur famille. A Mahelma ce serait après les mauvaises

récoltes de 1921 dans l'intérieur que le processus s'est

accéléré. Les migrants vers Mahelma venaient du Titteri

(Aïn Boucif et Sidi Aïssa) et très secondairement de

la Soummam (Sidi Aïch). Cet " exode rural " remplissait

les villages européens sans vider les mechtas du bled. Chaque village

du Sahel avait son douar fournisseur traditionnel de gueblis (ou guiblis),

travailleurs venus du sud.

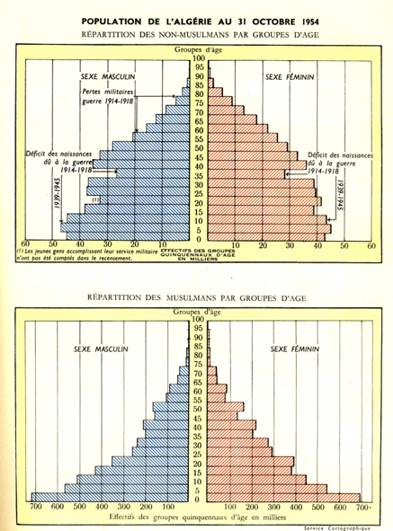

Pyramide des âges |

Ce qui a valeur prédictive sur ces pyramides

des âges au 31 octobre 1954, c'est la base, très

rétrécie chez les Européens et très large

chez les Musulmans. A la baisse de la natalité chez les uns correspond

chez les autres une hausse grâce à la baisse de la mortalité

féminine en général et puerpérale en particulier.

Il n'est pas nécessaire d'être expert en démographie

pour comprendre que ces pyramides annoncent le vieillissement des uns

et l'extrême jeunesse des autres, ainsi qu' une submersion probable

des centres européens. Un journaliste du Figaro l'avait compris

dès 1930, écrivant au début des festivités

du centenaire " le centenaire, les lampions, le charme des décors

! Et derrière eux une élite qui guette et qui nous épie,

une élite d'une race qui à chaque heure croît en nombre

Le nombre- mot terrible, obsédant - dont tôt ou tard nous

subirons la loi ". Le pourcentage d'Européens qui avait

atteint le maximum de 13% vers 1914, a ensuite constamment diminué

jusqu'aux environs de 10%. Cette évolution ne pouvait pas s'inverser.

Ces moyennes masquaient d'énormes disparités régionales

: des Musulmans il y en avait partout, pas des Européens. Les Européens

de Mahelma et du Sahel, tout comme ceux n'ayant vécu que dans les

grandes villes, avaient peu ou pas conscience de ce que de vastes régions

n'avaient comme résidents européens provisoires que des

gardes forestiers et des instituteurs débutants du cadre B : citons

par exemple l'Aurès, les Nemenchas, l'Atlas saharien (sauf Djelfa),

la Kabylie des Beni Yenni et, toit près de mer, les monts du Dahra.

Si certains de mes lecteurs pensent que je suis en train

d'introduire l'idée que l'Algérie française était

condamnée à l'échec dès le début, ils

ont raison. L'Algérie française

fut une illusion, une illusion séculaire et unanimement

partagée, ou presque, mais une illusion : n'en doutons pas.

Les gouvernements français se sont engagés dans une colonisation

officielle sans avenir faute d'avoir

| o Ou bien exterminé

les indigènes (comme les Guanches des Canaries par exemple) N'en déplaise à Bouteflika, il n'y eut pas de génocide en Algérie. |

|

|

o Ou bien refoulé les indigènes

comme en Nouvelle Angleterre par exemple. Seuls les |

|

| o Ou bien submergé les indigènes, comme les aborigènes par les Anglais en Australie | |

| o Ou bien assimilé les

indigènes, comme les indiens du Mexique christianisés

et devenus hispanophones. Même s'il y a, sur les temples aztèques, des explications en nahuatl, tous les amérindiens lisent le texte espagnol. |

Pour que l'Algérie restât française il eût fallu que la majorité des Musulmans le voulussent et que les gouvernements de Paris rendissent la chose possible. Il n'en fut rien, même s'il a toujours existé un " parti français " en Algérie ; et dès 1830. Mais la France n'a pas su ou pas voulu s'attacher les élites musulmanes.

Bien sûr il a existé une Algérie française,

mais en îles et îlots éparpillés ou enkystés

dans un océan arabo-berbère unifié par l'Islam ;

et en voie de submersion par les vagues montantes des populations indigènes.

Sur les cartes les deux Algérie se mêlaient, sur les routes

et dans les rues elles se croisaient, mais dans la vie quotidienne elles

se côtoyaient sans se mélanger. Les Musulmans pouvaient être

nos voisins ou nos compagnons de travail. Mais ces relations ne menaient

que très exceptionnellement au franchissement des seuils des foyers.

Il y avait certes, comme l'écrit joliment un des rédacteurs

des cahiers du centenaire sans doute géologue " des effets

de métamorphisme de contact " (cuisine, vêtement

ou pâtisserie) mais ils ne modifiaient que l'accessoire et laissaient

intact l'essentiel. Sur la famille, l'éducation des filles, la

place des femmes, le rôle de la religion, l'opposition était

irréductible. Il y avait des sujets tabous et des mariages impossibles

: on ne vivait pas ensemble, on vivait à côté.

L'histoire de l'accession des franco-musulmans aux fonctions publiques est édifiante quant au peu d'empressement des responsables français à l'égard des élites indigènes.

|

Il n'avait fallu que 117 ans pour que les Français musulmans aient accès à tous les emplois, en théorie de moins car il n'y eut pas de Gouverneur Général musulman, et guère de Préfets, de Proviseurs ou de Commandants d'armes. De toute façon il demeura jusqu'à la fin une distinction entre franco-musulman et Français tout court. Le terme officiel de franco-musulman souligne, sans le vouloir, l'impossible unité de fond. On ne distinguait pas des franco-juifs, des franco-catholiques, des franco-protestants et des franco-rien du tout ; mais des franco-musulmans, oui, et beaucoup, et de plus en plus, et partout, sauf dans la haute administration tant en Algérie qu'en métropole.

Ce n'est pas l'indépendance que l'on peut reprocher

à de Gaulle : elle était inscrite dans l'évolution

démographique. C'est le chemin choisi pour y parvenir et c'est

le déshonneur d'une solution non conforme aux engagements pris

à l'égard des Européens et des loyalistes.

L'échec est aussi dans la complaisance à livrer le pouvoir

à une dictature à parti unique, sans y être forcé,

comme au Tonkin, par un désastre militaire. Il est difficile d'imaginer

pour le Mahelma de l'été 1962, comme pour l'Algérie

française en général, une fin plus misérable.