De sa création à son algérianisation, l'établissement

situé à Alger, au bas de la rue Hoche, s'est appelé

successivement: Petit Lycée de Mustapha, lycée Émile-

Félix Gautier, lycée Victor Hugo.

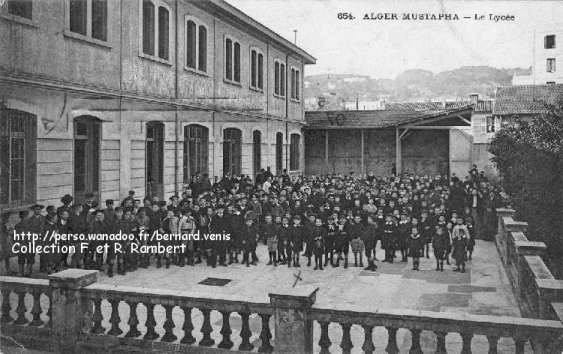

La cour du petit lycée de Mustapha entre 1900 et 1910 |

Fin XIXè siècle,pour tenir

compte de l'extension de la ville et de l'augmentation de la population

scolaire, le Grand Lycée (qui deviendra

Bugeaud) est doté de deux annexes, la première

à Ben-Aknoun

(un internat surtout destiné aux élèves venus de

" l'intérieur "), l'autre à Mustapha en 1898.

La commune de Mustapha, définitivement rattachée à

Alger en 1903, sera la zone de recrutement du Petit Lycée, englobant

les " beaux quartiers " de Mustapha Supérieur, mais aussi

les espaces populaires de l'Agha, du Champ-de-Manoeuvres, de Belcourt,

du Hamma, du Ruisseau.

Modeste, le Petit Lycée comprend une école primaire (mixte)

et seulement les trois premières classes du secondaire, dont les

directeurs respectifs dépendent du proviseur du Grand Lycée,

où les admis en troisième poursuivent leur cursus. Parmi

ces dirigeants, Charles de Galland (Douéra 1851- Alger 1923), qui

fut professeur à Bugeaud, directeur à Ben-Aknoun avant de

le devenir à Mustapha de 1902 à 1907, et d'être élu

conseiller municipal, puis maire d'Alger (jusqu'en 1919; le parc étagé

qui porte son nom, agrémenté de bassins, de parterres, d'essences

végétales diverses, de bâtiments néo-mauresques,

et de quelques curiosités animales, a assuré sa notoriété

dans les générations à venir).

La hausse des effectifs, notamment après la Première Guerre,

entraîne une extension. L'édifice initial du xrxe siècle,

une austère bâtisse, donnant sur une terrasse nue, est augmenté

à la perpendiculaire de deux ailes à étages, supportant

des terrasses grillagées pour les activités physiques, entourant

d'un préau la cour plantée de ficus. Rien à voir

avec les lycées-casernes napoléoniens. Les classes élémentaires

ont un accès dans la rue Edmond Adam, tandis que l'entrée

principale, au 5 de la rue Hoche, affiche des arrondis en briques de verre

qui éclairent le hall d'entrée, dans le plus pur style des

années trente. A partir de 1937, s'exécute le programme

d'extinction progressive des classes primaires et la création des

sections manquantes du secondaire. En 1938-1939, le Petit Lycée

dispose d'un proviseur de plein exercice, M. Lalande. Le premier cycle

secondaire est complet (dix classes, vingt professeurs, plus cinq adjoints

et répétiteurs), le primaire encore présent (six

classes, six maîtres d'école). Il est possible de recevoir

un enseignement religieux chrétien (catholique ou réformé)

et... de s'initier à l'escrime. Les langues proposées sont

l'anglais, l'allemand et l'arabe, le littéraire et le dialectal

(curieusement, ce dernier n'est plus enseigné aujourd'hui). On

étudie le grec et le latin en Al, le latin en A2, on reçoit

même des cours d'hygiène en 3e. La distribution des prix

du 4 juillet 1939 décerne des prix de fondation, des prix d'excellence

jusqu'aux cours préparatoires et donne la liste des lauréats

du Certificat d'Etudes Secondaires du ter degré (aujourd'hui, brevet

des collèges).

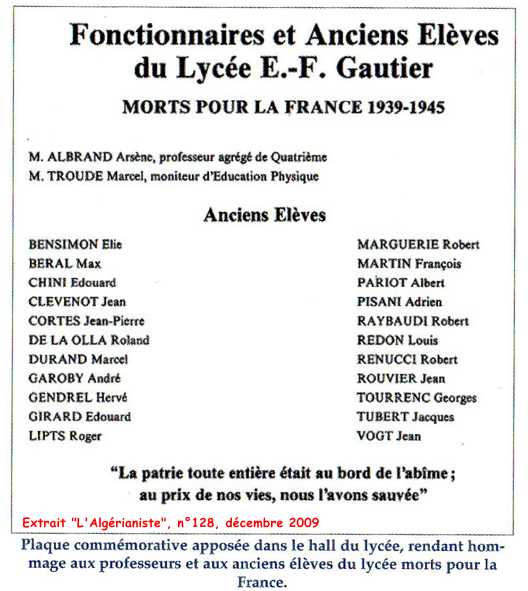

La Seconde Guerre va désorganiser l'enseignement. Beaucoup de professeurs

sont mobilisés, en 1939-1940, puis en 1942-1945. On lira le symbole

de leurs décorations à côté de leurs noms sur

les palmarès ultérieurs et il ne s'agit pas seulement des

palmes académiques. Une plaque dans le hall d'entrée portera

gravée la liste des " Morts pour la France ": deux enseignants

(J'étais en e B3 dans la salle

Arsène Albrand, professeur de lettres.) et vingt anciens

élèves. Surtout, l'établissement sera réquisitionné

et occupé par l'armée américaine à la suite

du débarquement allié de novembre 1942. Les classes seront

délocalisées, éparpillées. On en trouvera

jusqu'à Médéa,

à l'abri dans la montagne.

|

Changement de nom

La réouverture se fait à la

rentrée 1944. Le lycée - un externat de garçons mais

quelques filles sont acceptées en terminales (

On en voit sur une photo de Sciences Ex en 1947-1948.) - porte

un nouveau nom, celui d'Emile-Félix Gautier (né en 1864

à Clermont-Ferrand, décédé à Pontivy,

en Bretagne en 1940) qui fut à l'Université d'Alger, un

éminent géographe du terrain saharien et un historien aux

vues audacieuses, et parfois aventureuses. Gautier, germaniste converti

à la géographie avait suivi le général Gallieni

dans la grande île de Madagascar, équipée dont il

avait tiré un important ouvrage, avant de s'installer à

Alger en 1900. Il a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Afrique

du nord (Genséric le Vandale; Le passé de l'Afrique du nord

ou les siècles obscurs du Maghreb, paru en 1930 sous ce titre jugé

plus tard politiquement très incorrect; Moeurs et coutumes des

musulmans) et arpenté le désert en compagnie des militaires

et de scientifiques (La conquête du Sahara, 1935).

Surtout, l'établissement devient un vrai lycée, avec vingt-sept

classes, de la 6e aux trois terminales (philo, sciences-ex, math-élem,

pour parler comme les potaches). Les dernières 7e (CM2) disparaissent

en 1947 et plusieurs instituteurs sont intégrés dans l'enseignement

secondaire avec la qualification d'adjoint d'enseignement. Des amphithéâtres

spécialisés sont affectés aux disciplines expérimentales,

qui bénéficient aussi de laboratoires, de salles de travaux

pratiques et de collections. Les installations sportives demeurent médiocres.

De nouvelles sections apparaissent, les M (dispensées de latin,

donc... modernes), ainsi que l'enseignement de l'espagnol en deuxième

langue vivante. Une " préparation militaire " est organisée.

Effet d'une démobilisation tardive peut-être et d'un manque

de personnel, les classes sont chargées, avec plus de quarante

élèves. Le record est à cinquante-deux pour une classe

de re en 1946-1947, sur une photo avec leur professeur de lettres, M.

Videau.

L'ambiance est celle des bons lycées de province. Sous la présidence

d'une haute personnalité en uniforme de circonstance, le préfet

ou un général, aux accords d'une musique de garnison, celle

des Zouaves le plus souvent, sous l'oeil bienveillant du proviseur Plane,

qui disposait d'une impressionnante collection de citations de Saint-Exupéry

à l'usage des cancres et des félicités, à

l'ombre clairsemée et pour l'occasion solennelle des ficus, un

agrégé frais émoulu (Braun le latiniste en 1946;

Ageron l'historien - pas encore Charles - Robert, pas encore une tête

barbue d'illuminé slavophile mais un bon géant à

la démarche élastique, qui n'avait pas son pareil pour déplisser

son front en faisant l'étonné et qui rendait l'histoire

passionnante tout en prétendant n'avoir aucune mémoire -

en 1948 (Décédé

en 2008, il laisse une oeuvre considérable.) ; Prenant,

le géographe, actif propagandiste communiste en 1951 (Son

papa était membre du Comité central du PCF.);

Mercadier, brillant hispanisant en 1954) prononce devant ses collègues

suant sous leur toge, arborant l'épitoge rouge ou jaune à

rangs d'hermine en peau de lapin, le discours d'usage avant la remise

des prix aux heureux lauréats endimanchés, devant la foule

émue de leurs proches parents et de leur lointain cousinage.

Le nombre d'élèves et consécutivement d'enseignants

s'alourdit. C'est que le " secteur géographique " s'est

considérablement peuplé et que le centre de gravité

d'Alger s'est déplacé, au cours de la première moitié

du xxe siècle, de la rue Bab-Azoun à la rue d'Isly, puis

à la rue Michelet. La rumeur prétend que Gautier est bourré

de " fils à papa ", en feignant d'ignorer que le recrutement

se fait dans toute la partie sud de la ville, dans ces quartiers populaires,

sites d'infrastructures industrielles, traversés par le tram et

le train, en bordure des quais et du port de l'Agha, et dans les communes

périphériques comme Hussein-Dey. De fait, le lycée

accueille tous ceux qui ont réussi, dans un rang honorable, au

concours d'entrée en 6e. En 1953, 48 professeurs et 9 adjoints

d'enseignement. Parmi eux, une proportion d'agrégés de l'ordre

du 30 %, célibataires et métropolitains en majorité,

certains de passage (la première affectation, le choix du dépaysement,

l'attrait du tiers colonial, le sujet de leurs recherches?), d'autres

attachés au pays et d'une fidélité à toute

épreuve (certains déjà présents en ACADEMIE

D'ALGER 1938, parfois poursuivant leur carrière à l'Université

et demeurés " jusqu'au bout " (Lionel

Balout, préhistorien et directeur du musée du Bardo; Pierre

Bertrand, historien enthousiaste; Taillefer, le sérieux de la mathématique;

arrivés plus tard, le truculent Jean Bogliolo; et Jean Choski,

le " filôsôf "; les physiciens Bringuier et Vendevelle...

J'en passe, à regret.)). La majorité des professeurs

fait donc partie de la catégorie des certifiés, soit titulaires

du concours du CAPES, soit licenciés et assimilés.

L'effectif rendait nécessaire un nouvel agrandissement, dont le

projet resta un véritable serpent de mer dans la décennie

1950. Le site s'y prêtait mal, le lycée occupant le rebord

d'un lambeau de plateau incliné, limité par un ravin en

forte pente (la rue Edgar Quinet) et dominant l'étroit liséré

littoral que rejoignait la volée d'escaliers de la rue Hoche. Les

hésitations de l'administration, tant du lycée que du rectorat,

finirent par tomber en 1959 et une annexe fut construite, au-delà

du ravin, sur un terrain acquis aux dépens de l'Hôpital de

Mustapha, de façon assez acrobatique car elle nécessita

une passerelle couverte, comme un pont des soupirs du potache, entre l'existant

et le nouveau bâtiment tout en hauteur, où s'installa le

premier cycle. Les " événements " qui secouèrent

l'Algérie à partir du ler novembre 1954 ne laissèrent

pas les lycéens, ni leurs maîtres, indifférents, même

si le climat des études n'eut pas trop à en souffrir. C'est

juste en face de l'entrée de Gautier qu'explosa une des premières

bombes de la nuit de la Toussaint, devant Radio Alger, au 10 de la rue

Hoche. Le corps enseignant était politiquement divisé, certains

de ses membres fortement " engagés " (secrétaire

du SNES, Pierre Vidal-Naquet passa un an dans l'établissement)

d'un côté ou de l'autre. Les élèves nettement

" politisés " réagirent lors des nombreuses "

journées " d'Alger, qui, parfois, réduisaient l'effectif

des classes (en février 1956, tant au départ mouvementé

de Jacques Soustelle qu'à l'arrivée agitée de Guy

Mollet), alimentaient des discussions épiques (en mai 1956, lors

de la grève décrétée par le FLN et du départ

d'un certain nombre de condisciples musulmans), provoquaient l'interruption

des cours et l'occupation par l'armée (une compagnie de légionnaires

lors de la semaine des barricades, en janvier 1961). Des élèves

et un professeur payèrent un lourd tribut lors des attentats terroristes

qui, pour beaucoup, se produisirent dans un périmètre proche

du lycée.

En 1962, au lycée d'état Gautier, on dénombre 55

classes, plus d'une centaine d'enseignants, et 1887 élèves

(Bugeaud n'en a que 1821, mais Ben Aknoun en compte 1919).

Changement de nom

1962. Nouveau changement de nom : Gautier cède la place à Victor Hugo, qu'on pense plus consensuel et moins compromettant pour le nouvel organisme de tutelle, l'OUCFA (Office Universitaire et Culturel français en Algérie). Il devient un établissement mixte, avec demi-pension et classes primaires, sous la direction du proviseur Fontaine. L'effectif est réduit en 1962-1963 (autour de 600) mais il remonte rapidement les années suivantes avec l'afflux d'enfants de coopérants, de diplomates et de jeunes algériens arguant de leur " double culture ", à tel point que le nombre de classes passe à 45 en 1967-1968. Les langues enseignées s'enrichissent du russe tandis que sont organisés des cours de français pour les étrangers. Ce " lycée français " est remis aux autorités algériennes pour la rentrée 1969. C'est aujourd'hui un lycée de filles, voué à Omar Racim (1884-1959, peintre miniaturiste et enlumineur).

o

Mes remerciements vont à ceux qui

m'ont communiqué renseignements et documents: Mmes Jocelyne Revel-Mouroz

et Suzy Rognon; MM. André Cambours, Pierre Canard, Georges Fontaine,

Jean-Jacques Galle y, André Gille, Henri Tixador, Guy Imart, Lucien

Vendevelle, et à mes amis proches.

Ils vont aussi à ceux qui tiennent des sites internet sur les lycées

d'Alger. Mes remerciements sont contraints d'ignorer les services culturels

de l'ambassade de France en Algérie qui ignorent superbement les

sollicitations qu'on leur présente.