|

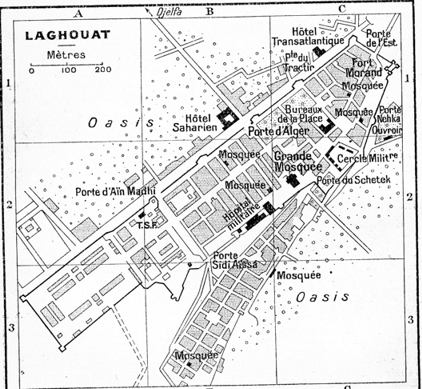

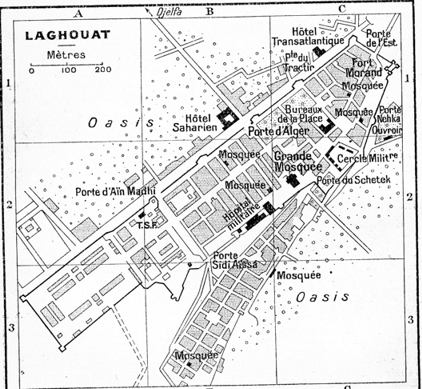

----------LAGHOUAT

(Hôtel: Transatlantique, dans l'oasis; saharien, av.Cassaigne;

du square; syndicat d'initiative, pl.du barail), petite ville de 6.878

hab.dont 597 européens seulement (non compris la garnison), ch.-lieu

du territoire militaire dit de Ghardaïa, et d'une commune indigène

de 21,962 hab., est situé sur l'oued Mzi, cours supérieur

de l'oued Djedi, à 751 m. d'alt.

----------Laghouat

se développe du N.-E. au S.-O. sur deux mamelons rocheux appartenant

à la petite crête du djebel Tizigarine (780 m. env. d'alt.);

le versant N.-O. est couvert de maisons étagées sur les

flancs des mamelons qui se font face; celui du S.-E., plus escarpé,

en compte beaucoup moins. C'est le versant N.-O. qu'habitent les Européens;

des rues à arcades y ont été tracées et des

constructions européennes ont remplacé en grande partie

les maisons indigènes. Des bâtiments militaires couronnent

les mamelons.

----------Histoire.

- La fondation de Laghouat est sans doute postérieure

à l'invasion hilalienne (xi' s.). On n'a guère de précisions

sur Laghouat (El Aghouat signifie ' les jardins ") qu'à partir

du début du XVII s., époque à laquelle Si El Hadj

Aïssa serait devenu le saint patron de la ville. A cause de son éloignement,

l'oasis paya fort irrégulièrement tribut aux Turcs d'Alger.

Elle se soumit sans coup férir au général Marey-Monge

en 1844, mais fit défection quelques années plus tard donnant

asile au chérif Mohammed Ben Abdallah, ennemi de la France et agitateur

redoutable. Pour la soumettre, il fallut une expédition organisée

en déc. 1852 sous les ordres du général Pélissier.

----------Jusqu'à

l'occupation française Laghouat formait en réalité

deux villes distinctes, habitées par deux populations, les Ouled

Serghine au S., et les Hallaf au N., presque toujours en lutte.

----------Le

chef le plus influent de la région est Si Djelloul Ben Lakhdar

qui appartient à une très ancienne famille des Maamra, l'une

des quatre tribus qui ont formé la confédération

des Larba dont il est le chef (khalife). Fils du bachagha El Hadj Lakhar

décédé en 1914, dont la bravoure est restée

légendaire, il est lui-même un brillant cavalier et un administrateur

plein de sagesse et d'autorité.

----------Traversant

l'oasis N., la route d'Alger prend le nom d'avenue Cassaigne, passe

entre l'école de garçons indigènes et l'hôtel

saharien et aboutit à la porte d'Alger, massive et basse,

qui laissant à g. le jardin public, se prolonge, au delà

de la place du Barail, par une voie au bord de laquelle

se trouve (à 150 m. plus loin) la grande mosquée,

à la limite des quartiers des Ouled Hallaf à l'E.,

des Ouled Serghine à l'O. et du Chetett

au S.-O.

----------C'est

de là qu'on visitera, à l'O., en bordure du quartier

des Ouled Serghine : 1/ l'hôpital ou fort Bouscaren qui

abrite les tombeaux du général Bouscaren et du commandant

Morand tués à la prise de Laghouat. (vue très étendue

de la tour); 2/ la mosquée El Atik, la plus ancienne de

Laghouat, que fréquentèrent le patron de la ville, Si El

Hadj Aïssa, et le fondateur de l'ordre des Tidjania, Si Ahmed Tidjani

d'Aïn Madhi; 3/ le tombeau de Si El Hadj Aïssa, patron

de la ville, et de ses deux fils, qui domine l'ancien cimetière

des Ouled Serghine.

----------La

porte de Sidi 'Ussel, voisine, mène au Chetett, quartier indigène

à l'O. duquel s'élève la mosquée du Chetett

Gharbi (1910), voisine du marabout d'El Hadj Abderrahmane El Figuigui.

C'est du côté opposé, à 1'E., que se trouvent

le couvent et l'ouvroir des soeurs missionnaires de N.-D. d'Afrique

(Soeurs blanches), où des fillettes indigènes confectionnent

de très intéressants tissus et tapis d'un style local traditionnel.

----------Par

la porte Nebka, voisine, on pénètre dans le quartier

des Ouled Hallaf, avec l'école de filles, la mosquée

de Sidi Moussa sans minaret (1864). de la confrérie des Chadoulia,

le marabout de Sidi Abdelkader Ben Mohammed des Ouled Sidi Cheikh

(reconstruction de 1898), le fort Morand, construction massive

dominant l'oued Mzi, le quartier des Ouled Naïl (rue Pélissier)

qui mérite une visite le soir aux lumières, le marabout

de Sidi Abdelkader El Djilali, la place Pélissier où

se trouve le prétoire du cadi.

----------On

rejoint dès lors le quartier européen où se trouvent

: la résidence du Commandant du territoire, la municipalité,

le Cercle des officiers, la poste et le trésor, les

bureaux du génie, de l'intendance, de la PIace et du commissariat

de police, l'hôtel Transatlantique, l'église

catholique aux coupoles basses et aux clochers inspirés des

minarets, le jardin public déjà traversé et

au delà duquel s'étendent la mosquée Taouti,

la station de T. S. F., la caserne Bessières, la

manutention, le campement, la caserne Margueritte, et l'infirmerie

indigène.

-----------L'oasis

de Laghouat est fort agréable à

parcourir. D'une superficie de 250 hect., elle encercle le N.-O. et le

S.-E. de la ville qui la sépare en deux parties, celle du N.-O.

étant la plus vaste; au delà des palmeraies, des cultures

de céréales en forment la zone extérieure. Deux barrages

arabes et un troisième barrage construit par nous y dérivent

les eaux de l'oued Mzi (le canal d'amenée s'appelle l'oued Lekhier)

qui en assurent l'irrigation, On y compte 40,000 palmiers env., d'une

belle venue. Sous leur ombre, la vigne, le figuier, le grenadier, l'oranger

poussent à l'envi. Chaque jardin, généralement de

faible étendue, est clos de murs de terre. En dépit de cette

flore saharienne, le climat de Laghouat est froid en hiver,

--------Dans l'oasis

S., que l'on gagne par la porte de Nebka, se trouvent 3 mausolées

de grandeur décroissante : 1° de Si Aouis El Kararni Et

Tabet; 2° de Lalla Zohra, ancètre des Ouled Sidi

Cheikh; 3° de Si Ahmed Ben Mohammed Bousebsi, originaire de

Tadjerouna. A côté : tombes de notables de Laghouat.

--------Laghouat

sert de liaison entre le Sud-Oranais et le Sud de Constantine. Elle est

aussi la première grande étape sur la route du Hoggar et

du Soudan. C'est le point de concentration des routes qui viennent de

l'O., du S. (Ouled Sidi Cheikh, Mzab et Ouargla), de l'E.,. (Zibane et

Biskra). Le marché, quotidien, est plus important le vendredi.

----------Au

printemps, sont généralement organisées des fêtes

à caractère très local : danses soudanaises, fantasias,

mbîta des Ouled Naïl, concours de tir et de bassours ou palanquins,

courses de chevaux et de méhara (s'informer à Alger). --

----------Industrie

: tissage des tentures dites jerbis, à rayures et dessins de couleurs,

des tapis à haute laine et à points noués, et des

flijs

----------Environs-

Les touristes désireux de ressentir les impressions du Sud trouveront

autour de Laghouat matière à des excursions intéressantes

(s'informer à la municipalité). - Citons notamment l'étrange

cuvette elliptique du djebel Milok, dont l'extrémité S.

n'est qu'à 16 k. N.-O. de Laghouat : suivre d'abord la route d'Alger,

puis prendre à g. par la piste d'Aïn Madhi, après avoir

traversé l'oued Mzi..

----------Ceux

qui désireraient emporter un aperçu de la vie pastorale

feront bien de joindre les tribus de grands nomades qui, tels les Ouled

Naïl, les Larbaa (agha Djelloul Ben Lakhdar) évoluent au N.-E,

et au S. de Laghouat et dont les goums sont réputés pour

leur hardiesse et leur bravoure.

----------1°

El Assafia et Ksar El Hirane (13 et 29 k. E.; piste carrossable; serv.

automobile). - On suit par la rive g, la dépression de l'oued Mzi.

--- 13 k. El Assafia, ksar dont certaines femmes excellent dans le tissage

de grandes couvertures ornées, dites jerbis. - 20 k. Traversée

du lit de l'oued Mzi. - 29 ko Ksar El Hirane, agglomération peuplée

de 1,385 habitants indigènes; marché le dimanche.

----------2e

Ain Madhi. - A. PAR TADJEMOUT (63 k. O.; piste carrossable). - 10 k. de

Laghouat à l'embranchement de la piste de Tadjemout, sur la route

d'Alger, au delà de l'oued Mzi. - La piste se dirige vers l'O.,

cheminant au pied du djebel Milok et sur le versant g. de la vallée

de l'oued Mzi dont la dépression forme une étrange cuvette

elliptique. - 20 k. On laisse à dr. Ain Milok, résidence

du bachagha de la confédération des Larbaa.

35 k. Tadjemout, ksar pittoresque de 768 hab., à 895 m. d'alti,

sur la rive g. de l'oued Mzi.

----------De

Tadjemout, piste directe sur (65 k. N.-O.) Aflou par (15 k.) Namous (ruines),

entre le djebel Metioua au N. et le djebel Djerida au S. ayant la forme

de ces gadas dont le type est si fréquent dans le Sud et qui ne

cessent de recouper perpendiculairement la piste (gorges pittoresques

à éviter par temps de pluie à cause des crues subites),

(40 k.) Mkam Ghezala, (48 k.) Aïn El Djeneb sur un plateau dont l'altitude

dépasse 1,200 m. et atteint même 1,300 m. aux abords de (55

k.) la Chebka El Hamra.

----------La

piste franchit l'oued Mzi et part en direction S.-O. - 56 k. Dar Si Ahmed

Tidjani, ou Kourdane, du nom de la source auprès de laquelle Aurélie

Tidjani (d'origine française), épouse d'un chef de la confrérie

des Tidjania, construisit une habitation et créa des jardins (fin

du siècle dernier).

----------63

k. Ain Madhi, ksar pittoresque de 1,223 hab. dont 4 Français,

siège de de la zaouia-mère de la confrérie des Tidjania,

qui garde les tombeaux des chefs de la célèbre famille et

est l'objet d'un important pèlerinage.

----------Le

fondateur de la confrérie des Tidjania, Abou Al Abbas Tidjani

(1737-1815) naquit à Aïn Madhi et mourut à Fès

où il avait établi son quartier général. Son

ordre réussit à s'étendre, en particulier au Sahara

et au Soudan. En 1836, l'émir Abd El Kader essaya de le mettre

à son service; n'y réussissant pas, car la doctrine de l'ordre

imposait la soumission au pouvoir établi, il voulut l'y forcer;

un siège de huit mois devant les murs d'Ain Madhi ne put l'y contraindre

(1838). Son chef, cependant, s'enfuit à Laghouat et offrit son

aide au maréchal Valée contre Abd El Kader. Depuis, les

chefs Tidjania sont restés très loyaux vis-à-vis

de la France.

B. PAR EL HAOUITA (72 k. O.; piste carrossable ; servi autom. quotidien).

- On prend la direction S.-O. en remontant la vallée de l'oued

Messaad, affluent de l'oued Mzi. 10 k. El Kheneg. La piste laisse à

dr. le djebel Oum Deloua puis rejoint l'oued El Haouïta, affluent

de l'oued Messaad. - 52 k. El Haouita, ksar. - 72 k. Ain Madhi (ci-dessus).

|