EN MARGE DU CONGRÈS GÉOLOGIQUE

UN CRATÈRE MÉTÉORITIQUE

a été découvert dans la region sud-est de Laghouat

Au cours des travaux du XIX° Congrès

géologique international, une étude a été

présentée par M. Roinan Karpoff, participant français,

sur un cratère découvert par lui dans le Sud algérien

et dont l'origine - qui remonte peut-être à un million d'années

- serait due à la chute d'une gigantesque météorite.

Nous avons pu, au cours d'un aimable entretien avec l'auteur, obtenir

quelques renseignements accessibles à notre entendement de non-initié.

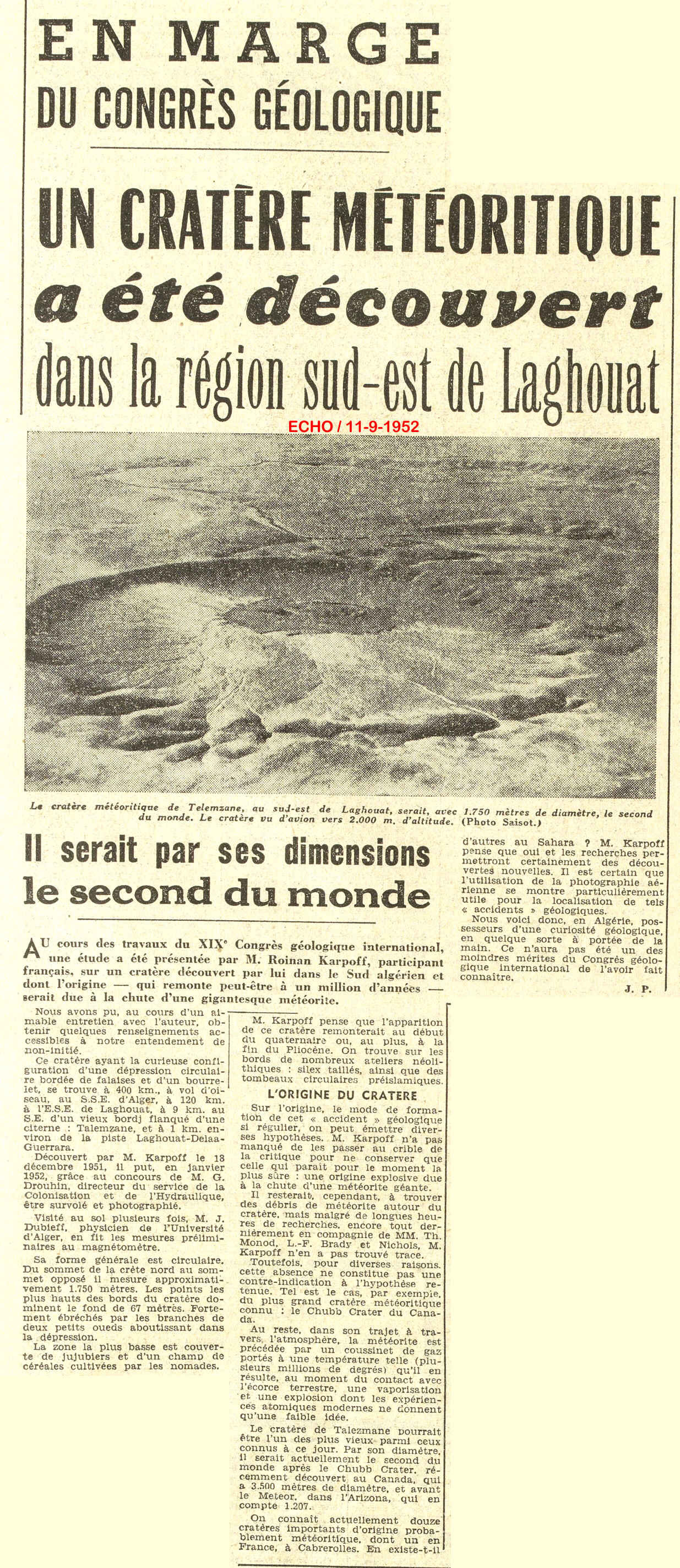

Ce cratère ayant la curieuse configuration d'une dépression

circulaire bordée de falaises et d'un bourrelet, se trouve à

400 km., à vol d'oiseau, au S.S.E. d'Alger, à 120 km. à

l'E.S.E. de Laghouat, à 9 km. au S.E. d'un vieux bordj flanqué

d'une citerne : Talemzane, et à 1 km. environ de la piste Laghouat-Delaa-Guerrara.

Découvert par M. Karpoft le 18 décembre 1951, il put, en

Janvier 1952, grâce au concours de M. G.

Drouhin, directeur du service de la Colonisation et de l'Hydraulique,

être survolé et photographié.

Visité au sol plusieurs fois, M. J. Dubieff, physicien de l'Université

d'Alger, en fit les mesures préliminaires an magnétomètre.

Sa forme générale est circulaire. Du sommet de la crête

nord au sommet opposé il mesure approximativement 1.750 mètres.

Les points les plus hauts des bords du cratère dominent le fond

de 67 mètres. Fortement ébréchés par les branches

de deux petits oueds aboutissant dans la dépression.

La zone la plus basse est couverte de jujubiers et d'un champ de céréales

cultivées par les nomades.

M. Karpoff pense que l'apparition de ce cratère remonterait au

début du quaternaire ou, au plus, à la fin du pliocène.

On trouve sur les bords de nombreux ateliers néolithiques : silex

taillés, ainsi que des tombeaux circulaires préislamiques.

L'ORIGINE DU CRATÈRE

Sur l'origine, le mode de formation de cet " accident " géologique

si régulier on peut émettre diverses hypothèses.

M. Karpoff n'a pas manque de les passer au crible de la critique pour

ne conserver que celle qui parait pour le moment la plus sure : une origine

explosive due à la chute d'une météorite géante.

Il resterait, cependant, à trouver des débris de météorite

autour du cratère, mais malgré de longues heures de recherche,

encore tout dernièrement en compagnie de MM. Th. Monod, L.-F. Brady

et Nichols, M. Karpoff n'en a pas trouvé trace.

Toutefois, pour diverses raisons, cette absence ne constitue pas une contre-indication

à l'hypothése retenue. Tel est le cas, par exemple, du plus

grand cratère météoritique connu : le Chubb Crater

du Canada.

Au reste, dans son trajet à travers, l'atmosphère, la météorite

est précédée par un coussinet de gaz

portés à une température telle (plusieurs millions

de degrés) qu'il en résulte, au moment du contact avec l'écorce

terrestre, une vaporisation et une explosion dont les expériences

atomiques modernes ne donnent qu'une faible idée.

Le cratère de Talezmane pourrait être l'un des plus vieux

parmi ceux connus à ce jour. Par son diamètre, il serait

actuellement le second du monde après le Chubb Crater, récemment

découvert au Canada, qui a 3.500 mètres de diamètre,

et avant le Meteor, dans l'Arizona, qui en compte 1.207.

On connaît actuellement douze cratères importants d'origine

probablement météoritique, dont un en

France, à Cabrerolles. En existe-t-il d'autres au Sahara ? M. Karpoff

pense que ouï et les recherches permettront certainement des découvertes

nouvelles. Il est certain que l'utilisation de la photographie aérienne

se montre particulièrement utile pour la localisation de tels "

accidents ". géologiques.

Nous voici donc, en Algérie, possesseurs d'une curiosité

géologique, en quelque sorte à portée de la main.

Ce n'aura pas été un des moindres mérites du Congrès

géologique international de l'avoir fait connaître.