LES

HOUILLÈRES DE KENADZA

LES

HOUILLÈRES DE KENADZA

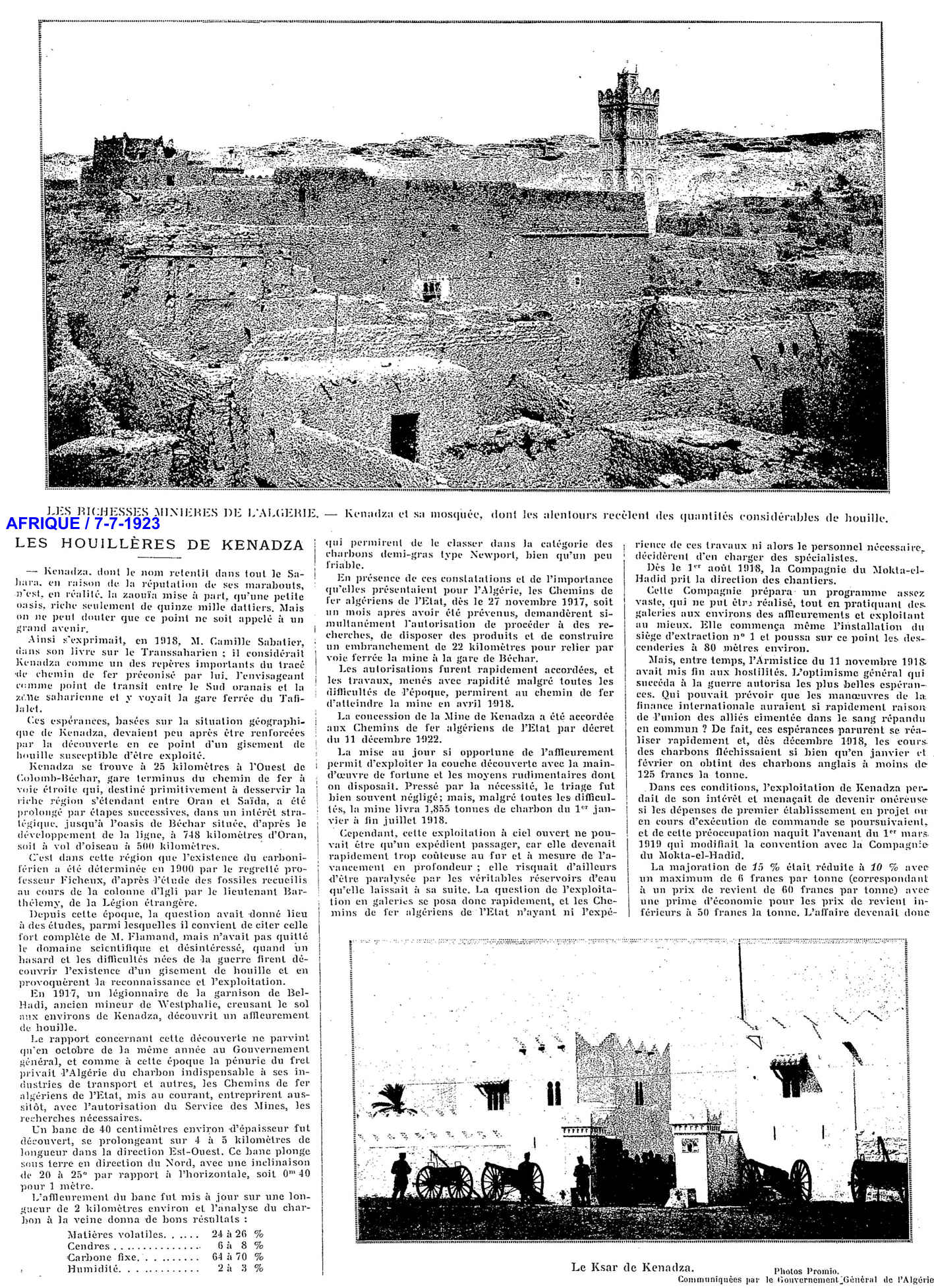

Kenadza, dont le nom retentit

dans tout le Sahara, en raison de la réputation de ses marabouts,

n'est, en réalité, la zaouïa mise à part,

qu'une petite oasis, riche seulement de quinze mille dattiers. Mais

on ne peut douter que ce point ne soit appelé à un grand

avenir.

Ainsi s'exprimait, en 1918, M. Camille Sabatier, dans son livre sur

le Transsaharien ; il considérait Kenadza comme un des repères

importants du tracé de chemin de fer préconisé

par lui, l'envisageant comme point de transit entre le Sud oranais 't

la zone saharienne et y voyait la gare ferrée du Tafilalet.

Ces espérances, basées sur la situation géographique

de Kenadza, devaient peu après être renforcées par

la découverte en ce point d'un gisement de houille susceptible

d'être exploité.

Kenadza se trouve à 25 kilomètres à l'Ouest de

Colomb-Béchar, gare terminus du chemin de fer à voie étroite

qui, destiné primitivement à desservir la riche région

s'étendant entre Oran et Saïda, a été prolongé

par étapes successives, dans un intérêt stratégique,

jusqu'à l'oasis de Béchar située, d'après

le développement de la ligne, à 748 kilomètres

d'Oran, soit à vol d'oiseau à 500 kilomètres.

C'est dans cette région que l'existence du carboniférien

a été déterminée en 1900 par le regretté

professeur Ficheux, d'après l'élude des fossiles recueillis

au cours de la colonne d'Igli par le lieutenant Barthélémy,

de la Légion étrangère.

Depuis cette époque, la question avait donné lieu à

des études, parmi lesquelles il convient de citer celle fort

complète de M. Flamand, mais n'avait pas quitté le domaine

scientifique et désintéressé, quand un hasard et

les difficultés nées de la guerre firent découvrir

l'existence d'un gisement de houille et en provoquèrent la reconnaissance

et l'exploitation.

En 1917, un légionnaire de la garnison de Bel-Hadi, ancien mineur

de Westphalie, creusant le sol aux environs de Kenadza. découvrit

un affleurement de houille.

Le rapport concernant cette découverte ne parvint qu'en octobre

de la même année au Gouvernement généra],

et comme à cette époque la pénurie du fret privait

l'Algérie du charbon indispensable à ses industries de

transport et autres, les Chemins de fer algériens de l'État,

mis au courant, entreprirent aussitôt, avec l'autorisation du

Service des Mines, les recherches nécessaires.

Un banc de 40 centimètres environ d'épaisseur fut découvert,

se prolongeant sur 4 à 5 kilomètres de longueur dans la

direction Est-Ouest. Ce banc plonge sous terre en direction du Nord,

avec une inclinaison de 20 à 25° par rapport à l'horizontale,

soit 0 m 40 pour 1 mètre.

L'affleurement du banc fut mis à jour sur une longueur de 2 kilomètres

environ et l'analyse du charbon à la veine donna de bons résultats

:

Matières volatiles...24 à 26 %

Cendres……………..6 à 8 %

Carbone fixe……..64 à 70 %

Humidité…………...2 à 3 %

qui permirent de le classer dans la catégorie des charbons demi-gras

type Newport, bien qu'un peu friable.

En présence de ces constatations et de l'importance qu'elles

présentaient pour l'Algérie, les Chemins de fer algériens

de l'État, dès le 27 novembre 1917, soit un mois après

avoir été prévenus, demandèrent simultanément

l'autorisation de procéder à des recherches, de disposer

des produits et de construire un embranchement de 22 kilomètres

pour relier par voie ferrée la mine à la gare de Béchar.

Les autorisations furent rapidement accordées, et les travaux,

menés avec rapidité malgré toutes les difficultés

de l'époque, permirent au chemin de fer d'atteindre la mine en

avril 1918.

La concession de la Mine de Kenadza a été accordée

aux Chemins de fer algériens de l'État par décret

du 11 décembre 1922.

La mise au jour si opportune de l'affleurement permit d'exploiter la

couche, découverte avec la main-d'œuvre de fortune et les

moyens rudimentaires dont on disposait. Pressé par la nécessité,

le triage fut bien souvent négligé ; mais, malgré

toutes les difficultés, la mine livra 1.855 tonnes de charbon

du 1er janvier à fin juillet 1918.

Cependant, cette exploitation à ciel ouvert ne pouvait être

qu'un expédient passager, car elle devenait rapidement trop coûteuse

au fur et à mesure de l'avancement en profondeur ; elle risquait

d'ailleurs d'être paralysée par les véritables réservoirs

d'eau qu'elle laissait à sa suite. La question de l'exploitation

en galeries se posa donc rapidement, et les Chemins de fer algériens

de l'État n'ayant ni l'expérience de ces travaux ni alors

le personnel nécessaire, décidèrent d'en charger

des spécialistes.

Dès le 1er août 1918, la Compagnie du Mokta-el-Hadid prit

la direction des chantiers.

Cette Compagnie prépara un programme assez vaste, qui ne put

être réalisé, tout en pratiquant des galeries aux

environs des affleurements et exploitant au mieux. Elle commença

même l'installation du siège d'extraction n° 1 et poussa

sur ce point les descenderies à 80 mètres environ.

Mais, entre temps, l'Armistice du 11 novembre 1918 avait mis fin aux

hostilités. L'optimisme général qui succéda

à la guerre autorisa les plus belles espérances. Qui pouvait

prévoir que les manœuvres de la finance internationale auraient

si rapidement raison de l'union des alliés cimentée dans

le sang répandu en commun ? De fait, ces espérances parurent

se réaliser rapidement et, dès décembre 1918, les

cours, des charbons fléchissaient si bien qu'en janvier et février

on obtint des charbons anglais à moins de 125 francs la tonne.

Dans ces conditions, l'exploitation de Kenadza perdait de son intérêt

et menaçait de devenir onéreuse si les dépenses

de premier établissement en projet ou en cours d'exécution

de commande se poursuivaient, et de cette préoccupation naquit

l'avenant du 1er mars 1919 qui modifiait la convention avec la Compagnie

du Mokta-el-Hadid.

La majoration de 15 % était réduite à 10 % avec

un maximum de 6 francs par tonne (correspondant à un prix de

revient de 60 francs par tonne) avec une prime d'économie pour

les prix de revient inférieurs à 50 francs la tonne. L'affaire

devenait donc bien moins intéressante pour la Compagnie du Mokta-el-Hadid,

qui perdait la plus grande partie du bénéfice qu'elle

avait réalisé jusque là. Elle considéra

alors que c'était le commencement de la liquidation prévue

par le contrat comme devant avoir lieu un an après la cessation

des hostilités. A partir de ce moment, elle cessa de développer

la production qui tomba de 25 tonnes à moins de 20 tonnes pour

les mois suivants, pour ne pas dépasser 11 tonnes en novembre

1919.

Cependant le fléchissement du prix des charbons, constaté

dans les premiers mois de 1919, fit bientôt place à une

hausse formidable qui renversa complètement la situation, car,

contre toute attente, la solidarité financière des Alliés

ne survécut guère à la période active de

la guerre et, dès mai 1919, la dénonciation des accords,

pour les prix maxima des frets, des charbons et des changes, rendit

la liberté au commerce. Il s'en suivit rapidement une hausse

désordonnée qui amena bientôt, par bonds successifs,

le charbon de 125 francs, en janvier 1919, à 600 francs en mai

1920.

Dès qu'il ne fut plus permis de s'illusionner sur la durée

de la hausse, les Chemins de fer algériens de l'État se

mirent en devoir d'essayer d'obtenir une nouvelle intensification de

la production de la houillère de Kenadza que les circonstances

remettaient d"une façon aussi vive à l'ordre du jour.

Mais la convention avec la Compagnie du Mokla, modifiée, ne se

prêtait guère à une amélioration de la situation

et des pourparlers furent engagés avec elle pour l'élaboration

d'un nouveau contrat, précédé d'une reconnaissance

approfondie du gisement houiller.

Cette reconnaissance fut faite par M. Gautheron, ingénieur spécialiste

de mines de houille, qui conclut à la possibilité de continuer

avec bénéfice l'exploitation du gisement, étant

données les conditions du moment du marché des charbons.

L'entente sur les conditions de la nouvelle convention ne put se faire

et, le 26 février 1920, la Compagnie du Mokta fit connaître

qu'elle était disposée à remettre l'exploitation

de la houillère à une date à déterminer

d'un commun accord, qui fut fixée au 1er avril suivant.

L'exploitation de la Compagnie du Mokta-el-Hadid dura donc du 1er août

1918 au 31 mars 1920. Pendant celte période, elle livra 7,417

tonnes de charbon.

Le 1er avril 1920, les Chemins de fer algériens de l'État

constituèrent une exploitation autonome, indépendante

du chemin de fer, dirigée par un ingénieur, sous les ordres

immédiats d'un administrateur représentant la Direction

du Réseau.

Des projets furent mis à l'étude immédiatement

et leur préparation poussée activement pour mettre les

installations de la mine en état de faire face à une production

beaucoup plus importante devant tendre à atteindre 100 tonnes

par jour et s'élever au delà ensuite, si les circonstances

le permettaient.

Le matériel nécessaire à l'établissement

d'une centrale électrique et à l'équipement électrique

et mécanique d'un siège d'extraction fut commandé,

mais les promesses des constructeurs ne furent pas tenues et ce matériel

ne put devenir disponible que fin 1921 et commencement 1922, alors que

les conditions économiques, bouleversées à nouveau

de fond en comble, posaient une deuxième fois la question de

l'opportunité de la continuation de l'exploitation.

Cette nouvelle crise retarda les installations projetées, mais

il apparut ensuite à la lumière des événements

politiques, qui marquèrent 1922 et commencement 1923, qu'il fallait

envisager la question non plus seulement au point de vue économique,

mais encore à celui bien plus impérieux de la sécurité

de l'approvisionnement en charbons de l'Algérie, trop étroitement

subordonné aux transports sur mer, dont la maîtrise pouvait

échapper.

Vu sous cet angle, l'amélioration de la production par le développement

des installations de la houillère de Kenadza échappait

à un contrôle économique pour ne plus relever que

la Défense Nationale. L'hésitation n'était plus

permise.

Dans ces conditions, les travaux furent poussés activement et

le matériel commandé expédié à pied

d'œuvre. Les commandes complémentaires, traitées

rapidement, vont permettre d'établir les installations des trois

sièges d'exploitation. Les Chemins de fer algériens de

l'État espèrent ainsi atteindre une production de 100

tonnes vers la fin de l'année, si leurs efforts ne sont pas paralysés

par un défaut de main-d'œuvre. Sur ce dernier point, ils

ont demandé le concours de l'autorité militaire.

La nouvelle exploitation par les Chemins de fer algériens de

l'État a donné, du 1er avril 1921 au 31 décembre

1922, 23.300 tonnes de charbon de qualité bien supérieure

à celui précédemment fourni.

En effet, les nouvelles méthodes d'exploitation ont permis d'obtenir

une forte proportion de gros, de gaillettes et de menus, alors que d'autre

part, l'installation de laveries permettait de purger les fines de la

plus grande partie des schistes qu'elles contenaient et de faire descendre

ainsi leur teneur en cendres à 8 ou 9 % au maximum, ce qui est

tout à fait satisfaisant.

Les reconnaissances faites aux environs de Kenadza ont permis de retrouver

les couches de charbon à une quinzaine de kilomètres à

l'Ouest de l'exploitation. Il y a donc lieu de supposer que le gisement

est beaucoup plus important qu'il n'était apparu primitivement.

D'ores et déjà on peut affirmer que le tonnage de charbon

reconnu doit dépasser plusieurs millions de tonnes et que, dans

ces conditions, la production de la mine est limitée seulement

par les moyens qui seront mis en œuvre.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'installation de la

centrale électrique, avec équipement électrique

et mécanique du siège II, actuellement en cours, permettra,

avec les installations actuelles du siège I et celles du siège

III qui vont être livrées avant la fin du mois, d'atteindre

une production journalière de 100 tonnes de charbon vers la fin

de l'année courante.

Cette production représente la consommation actuelle des Chemins

de fer algériens de l'État : elle pourra être absorbée

complètement par eux et il n'y aura aucune difficulté

pour son placement, pas plus que pour le transport qui peut être

assuré avec les moyens dont dispose le Réseau.

Si la production doit dépasser ce tonnage, il y aura lieu de

prévoir de nouvelles installations à la mine, ainsi que

le matériel roulant correspondant à l'augmentation de

l'excédent de tonnage à transporter. La question de la

main-d'œuvre se posera également, car elle présente

déjà de grosses difficultés actuellement.

Les Chemins de fer algériens de l'État en ont saisi l'autorité

militaire en attirant l'attention sur l'intérêt que présente

la mine pour l'alimentation de l'Algérie en charbons en cas d'interruption

des transports maritimes.

La mine à livré aux Chemins de fer algériens de

l'État et aux tiers 28.848 tonnes 804 pour 5.059.314 fr. 55,

soit un prix moyen approximatif de 175 francs la tonne, inférieur

au prix de revient moyen des charbons étrangers pendant la période

considérée.

De la situation financière, il résulte donc qu'en fait

plus du tiers des immobilisations de matériel, bâtiments,

travaux d'aménagement, etc. peut être amorti au 31 décembre

1922. Ce résultat est le fruit de la politique prudente adoptée

par les Chemins de fer algériens de l'État, pendant les

périodes de crise de prix dont il est parlé plus haut,

pendant lesquelles le prix du charbon de Kenadza a été

maintenu en harmonie avec le prix des charbons étrangers pour

éviter un trop grand découvert si l'exploitation de la

mine avait dû être abandonnée, comme on avait pu

le craindre à différentes reprises.

Il est donc nettement démontré que l'Algérie possède

des ressources importantes de charbon qui pourraient la mettre à

l'abri d'une disette de combustibles en cas d'interruption des transports

par mer.

Les résultats déjà acquis el ceux escomptés

à brève échéance permettent d'affirmer,

dès maintenant, qu'en complétant les installations actuelles

ou en cours ! d'établissement, le ravitaillement en charbon des

services publics pourrait être assuré en tout état

de cause.

Aussi convient-il de féliciter vivement la Direction des Chemins

de fer algériens de l'État de l'esprit d'initiative qui

l'a animée depuis l'origine de l'affaire et de la prudence apportée

à sa gestion.

Il convient également d'exprimer l'avis qu'en raison de la situation

particulière de la mine et de l'importance qu'elle présente

pour la sécurité de l'Algérie, cette dernière

ne s'en dessaisisse sous aucun prétexte.

Aussi bien peut-on dire, d'ores et déjà, que d'après

les rapports des chercheurs, le bassin houiller de Kenadza, loin d'être,

comme on l'a prétendu, un simple accident géologique,

s'étendrait sur une superficie énorme et constituerait

un des plus beaux gisements du monde.

S'il importe de ne point se laisser aller à un optimisme excessif

tant que des données certaines n'auront pas permis de déterminer

un cubage des réserves suffisamment approximatif, il n'en demeure

pas moins intéressant de songer, au moment où la question

du combustible revêt un caractère mondial, que l'Afrique

du Nord en recèle des quantités énormes à

proximité d'une ligne de chemin de fer en exploitation.

Certes, la mise en valeur d'une pareille richesse constitue, au point

de vue technique, un problème singulièrement délicat

que complique encore la latitude où il se trouve. Les chaleurs

souvent excessives dans cette région, des " venues d'eau

"" extrêmement abondantes ne sont pas pour faciliter

la solution. Mais, étant donné les connaissances techniques

et l'esprit pratique de nos ingénieurs, l'organisation de cette

mine n'est, en fin de compte, nullement irréalisable. Il suffira

de trouver des dispositifs adaptés au climat et à la nature

particulière du lieu pour assurer, avec la sécurité

du personne], un rendement satisfaisant de l'exploitation.

Les dernières indications recueillies représentent, ne

l'oublions pas, les régions voisines de Kenadza comme fort bien

partagées en minerais métalliques de toute nature ; en

particulier, le manganèse et le cuivre seraient très abondamment

et très richement représentés ; la pénétration

constamment poursuivie du Tafilalet et des versants méridionaux

de l'Atlas marocain nous vaut, à ce point de vue, des découvertes

quotidiennes dont l'intérêt n'est pas niable. La mise en

valeur d'un vaste gisement de houille n'ouvre-t-elle pas les plus belles

perspectives de prospérité pour cette partie de nos possessions

où l'on ne croyait jamais rencontrer que de maigres palmeraies,

des marchés éphémères, une vie et une civilisation

ralenties ?

Au fur et à mesure que le temps passe, les surprises se multiplient,

dans cette rude Afrique du Nord sur laquelle tant de choses fausses

ont été écrites ou dites ! Que de fois n'avons-nous

pas entendu déclarer ex-cathedra qu'il n'y avait pas géologiquement

de possibilité d'y rencontrer un gisement exploitable de combustible

? Et ç'a été, en vingt ans, les pétroles

de Tiliouanet et les charbons de Kenadza ! Qui sait ce que nous réserve

demain, pour peu que l'activité des chercheurs soit encouragée,

comme elle est d'ailleurs, empressons-nous de le dire, par le savant

ingénieur en chef du Corps des Mines qu'est M. Dussert ?...

Nous ne terminerons pas celle trop brève étude sans rendre

à M. Rouzaud, le très sympathique et éminent directeur

des Chemins de fer de l'État, dont le nom demeure attaché

à la mise en exploitation des houillères de Kenadza, le

tribut de gratitude dû par tous ceux qui aiment l'Algérie,

aux hommes qui lui consacrent le meilleur de leur lumineuse intelligence

et de leur inlassable activité.