-----------Dans

les quelques années qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale,

l'Algérie a vécu un démarrage économique assez

vif. L'agriculture algérienne se relançait, bénéficiant

de la mécanisation des cultures et du renouveau des liaisons avec

une métropole affaiblie qui absorbait un fort volume d'exportation

de fruits et légumes, de vin, de blé dur, d'alfa, de liège

et de moutons. Un tissu industriel plus serré commençait

à se développer aussi rapidement, tandis que la population

augmentait. Les liaisons transsahariennes se multipliaient, faisant de

l'Algérie une tête de pont vers l'Afrique noire.

-----------À cette époque, malgré

le handicap de la reconstruction en cours d'un pays profondément

affecté par la guerre, la France nourrissait déjà

de grandes ambitions en matière de technologies stratégiques

(essentiellement industrie aéronautique et énergie atomique,

car l'électronique moderne n'existait pas encore; le transistor,

inventé en 1947, a commencé à être utilisé

seulement en 1954; quant à l'espace, personne n'y songeait encore).

Ces projets nationaux s'inscrivaient dans le long terme mais, poussés

par certains lobbies parisiens, prenaient déjà racine dans

les dossiers des ministères.

-----------Dans le domaine atomique, il apparut

très tôt, qu'on ne pouvait trouver mieux que le Sahara pour

les premiers essais militaires, loin des agglomérations métropolitaines,

mais rapidement accessibles par avion; tous les travaux préparatoires

de l'arme atomique (parfois menés presque clandestinement, avec

des crédits détournés), étaient déjà

achevés lors de l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 1958.

La vocation atomique de l'Algérie n'était pas un mythe.

Dès le début des années cinquante, certains initiés

parisiens ont même pu rêver d'un " Los

Alamos " (le modèle américain de l'époque)

français, dans la région Nord Sahara (entre Tlemcen et Colomb-Béchar),

pourvu qu'un approvisionnement électrique important pu être

satisfait. Cependant, les événements de 1954 réduisirent

très vite le rêve à un modeste " pas de tir "

à Reggane; le premier tir expérimental eut lieu le 13 février

1960, toutes les installations atomiques essentielles restant évidemment

sur le sol métropolitain.

-----------Les études planificatrices du

Gouvernement général et celles du service de l'hydraulique,

montraient également, en 1950, que les besoins en énergie

électrique indispensables pour accompagner l'essor prévisible

du développement social et industriel, seraient considérables

et nécessiteraient aussi une forte augmentation de la production

locale. Cependant, les faibles ressources hydrauliques du pays étaient

quasiment toutes exploitées; les sites pétroliers du Sud

étaient connus, mais leur importance n'était pas encore

évaluée et leur exploitation semblait utopique. On ne pouvait

alors prévoir l'essor fulgurant de l'industrie pétrolière

saharienne avec les premières découvertes et mises en exploitation

des gisements de gaz (Hassi R'mel en 1954-1956) et de pétrole (Edjelé

et Hassi Messaoud en 19561957), puis la mise en construction des pipelines

vers Arzew et Bougie en 1957-1958. Décidément, beaucoup

" d'événements " se sont bousculés dans

ces quelques années de l'après-guerre.

Le projet

-----------Francis

Perrin, alors haut commissaire à l'Énergie atomique, vint

à Alger en 1951, s'entretenir avec M. Salah Bouakouir, le directeur

général des Affaires économiques et de l'industrialisation,

des possibilités de construction, sur place, d'un réacteur

atomique de puissance. Il rencontra ainsi le professeur André Blanc-Lapierre,

récemment nommé à Alger dans la chaire de physique

théorique, avec lequel fut esquissé un schéma en

trois points, de structures universitaires nouvelles à mettre en

place pour accompagner cette implantation et stimuler l'intérêt

local pour la chose atomique en général:

------------

Formation universitaire fondamentale en physique nucléaire et sciences

connexes,

------------

Formation spécialisée par la recherche dans le cadre d'un

projet de réalisation d'un Institut d'études nucléaires

(I.E.N.),

------------

Incitation du monde économique et industriel local à s'associer

à cette importante initiative vers les techniques modernes.

-----------Francis

Perrin, particulièrement attentif à tous les grands problèmes

nationaux, a été immédiatement sensible à

tous les avantages d'ordre économique et psychologique d'un tel

équipement, rapidement réalisable sur le côté

sud de la Méditerranée. Il appuya donc le projet de toute

son autorité et le gouvernement français décida de

mettre à l'étude la construction, à Alger, de la

troisième centrale française, après les deux premières

déjà inscrites au Plan: EDF 1 et EDF 2. Le projet était

géré à l'E.G.A. par L. Frixon. Les " événements

" de 1954 devaient rapidement conduire à l'abandon

de cette entreprise, mais l'Algérie hérita toutefois de

la première partie du programme: l'I.E.N. C'est ainsi que l'université

d'Alger fut l'une des cinq universités, en dehors de Paris, qui

furent choisies (avec la création C.E.N.G. de Grenoble, en particulier)

par la Direction de l'Enseignement supérieur pour développer

la spécialité de physique nucléaire; les enseignements

dans cette discipline étaient indispensables pour une formation

adaptée de cadres aux besoins de la future industrie atomique.

La mise en place de l'infrastructure universitaire

-----------Pour assurer la formation des nombreux scientifiques de haut niveau que la rapide expansion technologique rendait indispensable en France, besoin que les seules grandes écoles d'ingénieurs ne pouvaient (et ne souhaitaient pas) satisfaire, la Direction de l'Enseignement supérieur réforma, en 1955, le cursus de la recherche universitaire en insérant avant le doctorat d'État classique, une période préalable de formation à la recherche de deux, trois ans. Ce troisième cycle est sanctionné par un doctorat de spécialité ou doctorat de troisième cycle, obtenu plus rapidement, donc, que le doctorat d'État, mais très adapté à la formation rapide de spécialistes qualifiés.

-----------Le professeur

Blanc-Lapierre, avec l'appui de M. Francis Perrin et, bien entendu, celui

de l'Enseignement Supérieur, fit créer, par décrets

du 22 juillet 1955 et du 23 septembre 1955, à la faculté

des Sciences de l'université d'Alger, les enseignements du troisième

cycle permettant de délivrer les diplômes d'études

approfondies (D.E.A.) de physique nucléaire et de physique théorique

conduisant, après une année ou deux supplémentaires

de recherche spécialisée, aux doctorats de troisième

cycle de physique nucléaire ou de physique théorique. Le

professeur A. Sarrazin obtint, à cette époque, la chaire

de physique nucléaire nouvellement créée. Les premiers

D.E.A. commencèrent à être délivrés

en juin 1956 et les premières thèses de troisième

cycle furent soutenues en juin 1957.

-----------Dans

cette démarche, il fallait aussi sensibiliser le monde économique

et industriel. Pour cela, fut créée, fin 1955, la Société

Algérienne de Documentation Atomique (ALDOCATOM) avec, comme président

directeur général, M. Salah Bouakouir, et comme directeur

général le professeur A. Blanc-Lapierre. C'est ainsi que,

par le bulletin mensuel et les conférences trimestrielles d'ALDOCATOM,

se tissèrent des liens efficaces et fructueux entre le laboratoire

de physique nucléaire et d'importants établissements financiers

ou industriels d'Algérie. Mme Sarrazin, aidée par Mlle Roche,

était la cheville ouvrière de l'ALDOCATOM. Comme on le sait,

ces perspectives grandioses ont tourné court du fait de la tournure

prise par les événements d'Algérie après 1958,

et aussi du fait de l'abondance pétrolière sur place, rendant

superflu l'appoint énergétique d'un réacteur nucléaire.

Toutefois la mise en oeuvre de l'I.E.N. était lancée et

sa brève histoire commençait.

La construction de l'Institut d'Études Nucléaires

-----------L'architecte

DPLG, sélectionné par concours le 10 décembre 1955,

M. Michel Luyckx, fut désigné comme maître d'oeuvre,

début 1956. Il s'assura de la collaboration de l'Omnium Technique

de l'Habitation (O.T.H.), dirigé à Alger par M. Marcel Teissier,

pour toutes les questions purement techniques. Avec ces spécialistes,

une équipe de scientifiques conduite par le professeur Sarrazin

travailla à la définition fine des besoins, services, hommes

et matériels pour élaborer des plans de constructions bien

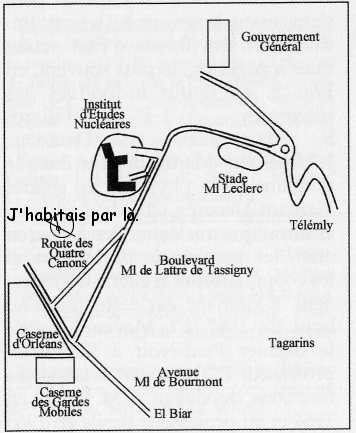

adaptés. Une anecdote: pour que les automobilistes et passants,

empruntant l'avenue Maréchal de Bourmont qui descendait d'El-

Biar vers le lycée

Bugeaud, par la caserne d'Orléans et le musée

Franchet d'Espérey, ne soient pas gênés

par ce bâtiment surgi de la descente du boulevard Maréchal

de Lattre de Tassigny et qui aurait occulté une part important

du magnifique panorama de la baie d'Alger, l'architecte s'est longtemps

battu pour imposer une solution joignant l'utile à l'agréable,

et obtint satisfaction. C'est ainsi qu'une "

transparence " dans l'implantation des bâtiments

fut organisée, avec le surcoût que l'on peut imaginer. Les

prévisions, qui furent toutes menées à bien, comportaient

des superficies bâties de 1500 m2 pour les services d'enseignement,

3500 m2 pour les blocs accélérateurs et leurs annexes, et

3500 m2 pour les laboratoires axés sur des techniques étroitement

liées à la physique nucléaire (électronique,

physique des rayonnements, physique théorique et physique des solides...).

Il était prévu que ces bâtiments, spécifiques

à l'Institut, devraient s'intégrer par la suite dans l'ensemble

d'un gigantesque " campus "

universitaire situé sur toute la zone dite " des

Quatre Canons ",(note

du site: c'était un peu au-dessus de la rue Levacher où

j'habitais jusqu'en 1960) prévue pour héberger une

extension du domaine universitaire localisée à proximité

du centre ville, donc du coeur historique de l'université d'Alger.

-----------Les

accélérateurs furent commandés, puis installés

en septembre 1958.Il s'agissait d'un " Van de Graaff " de 3

Mev (millions d'électronvolts), construit à Boston par H.V.C.

et d'un accélérateur de 0,6 Mev à faisceau intense

d'électrons, construit par la S.A. des Machines Électrostatiques

de Grenoble (SAMES). Plus tard, en 1960, un second " Van de Graaff

" de 2 Mev (don de l'École Polytechnique) fut également

mis en place.

Pose de la première pierre

Situation géographique de l'Institut d'études nucléaires de l'université d'Alger. (collection particulière) |

----------C'est le samedi 7 décembre 1957 que fut posée la première pierre de l'I.E.N. par Robert Lacoste, ministre de l'Algérie, en présence du général Ailleret, représentant le ministre de la Défense Nationale; de Francis Perrin, haut commissaire à l'Énergie atomique; de Pierre Chaussade, secrétaire général du gouvernement; de Serge Barret, inspecteur général de l'administration, préfet d'Alger; de Max Lafont de Sentenac, secrétaire général adjoint; de Salah Bouakouir, directeur général des Affaires économiques et de l'Industrialisation; de Claude Tixier, directeur général des Finances; de Jacques Saigot, directeur des travaux publics et des transports; de Jacques Gastebois, directeur central des P.T.T.; de Laurent Capdecomme, président du Conseil de l'université d'Alger; et des doyens des quatre facultés.

La première tranche de bâtiments

-----------Dans l'automne 1958, fut terminé le bloc réservé aux accélérateurs et aux laboratoires radioactifs, bâtiment se pliant à des impératifs très particuliers et se rapprochant davantage des caractéristiques d'une usine (ponts roulants, entrée pour camions, portes roulantes en béton...), que de celles d'un laboratoire universitaire conventionnel. Les obligations de sécurité ont conduit à des épaisseurs de béton atteignant par endroits jusqu'à 1,50 m. Un bunker de chimie nucléaire avec confinement et télémanipulation complétait l'ensemble.

-----------Les accélérateurs furent installés pendant l'hiver 1958 et le printemps 1959, sous la responsabilité technique de M. Galiana, ingénieur E.S.E., qui eut la lourde charge de réceptionner et prendre en main ces appareillages très sophistiqués. En plus de ces accélérateurs et de leurs locaux spécifiques, des laboratoires de recherche plus classiques avaient aussi été achevés, de telle sorte que la totalité des personnels emménagea à l'I.E.N après son inauguration en juin 1959, excepté le groupe de recherche d'électronique des solides qui resta dans les locaux de la faculté des sciences, en ville, en attendant la livraison de la seconde tranche de bâtiments.

Un incident sur le " Van de Graaf "

-----------La tête

du " Van de Graaf ", portée à trois millions de

volts par rapport à la " cloche " de confinement en acier,

permet l'accélération des particules (protons ou deutons).

-----------Pour

limiter les dimensions de cette enceinte et assurer son isolation électrique,

la cloche est maintenue sous une forte surpression d'azote, gaz inerte

à faible pouvoir disruptif. La source de particules est une source

gazeuse à hydrogène deutérium ionisé. Comme

il y a, naturellement, une perte d'azote due aux multiples passages des

commandes dans la cloche, et qu'il faut souvent intervenir sur la tête

de l'accélérateur, il est indispensable de réajuster

régulièrement la pression d'azote dans l'enceinte. Après

une année d'excellent fonctionnement, un beau matin, après

un classique remplissage d'azote, toute la tête fut consumée

dans un violent incendie interne. Heureusement, la cloche était

solide et cette bombe n'a pas explosé. Après une enquête

auprès de la compagnie qui fournissait les bouteilles d'azote comprimé,il

apparut que celles-ci avaienr été, par erreur, remplies

d'oxygène pur.L'assurance prit en charge le remplacement de la

tête du " Van de Graaf ", mais cela occasionna six mois

de retard sur les programmes de recherche entrepris. Dès que les

manipulations radioactives commencèrent, le personnel fut équipé

de dosimètres de surveillance à fil ou à film photographie,

le relevé de ces capteurs et le suivi des personnels étaient

confiés à l'Institut de Protection et Sûreté

Nucléaire du commissariat à l'Énergie atomique de

Fontenay-auxRoses.

La deuxième et dernière tranche

-----------Les travaux

de construction et d'équipement continuèrent (toujours sous

financement français) et l'inauguration de la seconde tranche des

bâtiments de l'I.E.N. eut lieu un an après l'indépendance.

-----------En

septembre 1963, les chercheurs coopérants, "autochtones"

et métropolitains, s'installaient dans le grand bâtiment

tout neuf, de la seconde tranche. En plus d'un atelier gigantesque équipé

de machines-outils de grand gabarit, à commande numérique

(une nouveauté à l'époque), le bâtiment abritait

un petit amphithéâtre, une cafétéria, une

vaste bibliothèque, un atelier de reliure et duplication, un laboratoire

spécial d'ordinateur, des salles de cours, les services administratifs

et six étages de laboratoire (électronique, physique des

cristaux moléculaires, luminescence des matériaux organiques,

physique des couches AsGa, etc...).

Le personnel de l'I.E.N et ses travaux scientifiques

-----------1.-L'équipe

de physique théorique, dirigée par

les professeurs A. Blanc-Lapierre, P. Dumontet et B. Picimbono.

-----------Les

études portaient principalement sur la théorie quantique

des chocs entre les particules accélérées et les

noyaux cibles que nous étions capables de mettre en oeuvre avec

nos accélérateurs, mais aussi sur les problèmes de

fluctuations statistiques de comptage des particules ou des photons.

-----------2.-L'équipe de

physique nucléaire, dirigée par les

professeurs A. Sarrazin, R. Barjon, J. Schoumker, puis M. Suzor,

assurait le bon fonctionnement des enseignements et des travaux pratiques

de physique nucléaire et développait les expérimentations

autour des accélérateurs; les études portaient sur

les distributions angulaires de divers rayonnements issus des réactions

générées par les accélérateurs. Les

différences observées avec les prévisions théoriques

étaient utilisées pour faire évoluer les modèles.

-----------3.- L'équipe d'électronique

nucléaire, dirigée

par les professeurs A. Sarrazin et P Cachon, servait de support

au développement de circuits spéciaux d'électronique

rapide utilisés dans la détection des particules et rayonnements

nucléaires. Elle étudiait aussi des dispositifs d'enregistrement

ultra-rapide de signaux électroniques, en particulier au moyen

de turbines à palier, à air tournant à plus de 200

000 tours / minute, elle testait l'uniformité de la sensibilité

et du bruit de fond des photomultiplicateurs. L'informatique, toute jeune,

étrennait le premier ordinateur IBM (à tubes, mémoires

de ferrite et cartes perforées), confiée à J. Pouget.

-----------4.-L'équipe d'électronique

et de physique des solides, dirigée

par N. Nifontoff (directeur de recherches au CNRS, parti sans retour du

côté de Tachkent), puis par le professeur M. Savelli,

se préoccupait en particulier de réaliser des couches minces

de germanium (les premiers transistors utilisaient le germanium; le silicium

ne vint que plus tard) par épitaxie sous vide ou en phase liquide.

Elle en caractérisait les propriétés cristallographiques

par diffraction et microscopie électronique ainsi que par des mesures

électriques et optiques en infrarouge. Différents composants

(diodes solides) étaient aussi fabriqués et étudiés

pour leurs propriétés photoélectriques et leur bruit

de fond électronique.

-----------5.- Le renfort de jeunes

scientifiques détachés par l'armée,

amenait à l'I.E.N des normaliens, polytechniciens et autres ingénieurs

de grandes écoles, le temps de leur service militaire. Ces éléments,

de grande qualité, ont largement contribué à entretenir

une très forte émulation scientifique.

-----------6.-Le personnel technique, sans lequel rien n'était possible, était très jeune et se distinguait dans les différentes spécialités représentées:

-----------* L'électronique;

-----------*

Le personnel de laboratoire;

-----------*

Les ateliers de mécanique;

-----------*

Le soufflage du verre.

-----------7.-Le personnel administratif, enfin prenait en charge les problèmes de frappe, de duplication, de comptabilité, de bibliothèque, de magasin.

Le créateur

-----------Lorsque, plus de quarante ans après, on se retourne sur cette époque, il apparaît à l'évidence, que le professeur A. Blanc-Lapierre (1915-2001) avait su créer, très rapidement, avec l'I.E.N., une synergie de très grande dynamique.

-----------Ses enseignements, à la pointe des connaissances mais toujours d'une clarté limpide, tant en mécanique statistique, en théorie de l'information, en physique des solides, qu'en physique nucléaire, en mécanique quantique et fonctions aléatoires aussi, avaient permis de former, à un excellent niveau, une génération d'élèves qui, à leur tour, perpétuèrent avec leurs propres élèves, cette tâche difficile mais exaltante, de découvrir et de transmettre de nouvelles connaissances.

-----------Comme directeur de recherche, tous ceux qui ont eu la grande chance de préparer leur thèse sous sa direction, continuent d'admirer sa grande clairvoyance dans le choix de sujets à la pointe de l'actualité scientifique, son intérêt permanent pour le travail en cours, sa critique toujours constructive, son souci de publier les résultats des recherches dans les meilleures revues, tous points dont ses élèves n'ont pas manqué de s'inspirer lorsqu'ils furent devenus, à leur tour, des directeurs de recherche...

-----------Comme gestionnaire, il n'en fut pas moins remarquable, ayant pu, en une dizaine d'années, constituer autour de lui une solide équipe de collaborateurs et trouver les appuis administratifs et financiers pour réaliser l'I.N qui fut l'élément moteur essentiel de la physique à la faculté des sciences d'Alger, jusqu'à l'indépendance et même durant quelques années après.

-----------Ces remarquables qualités et cette brillante intelligence trouvèrent à s'employer à son retour en métropole, puisqu'il devint, par la suite, directeur du laboratoire du grand accélérateur linéaire d'Orsay, directeur de l'École supérieure d'électricité, académicien et même président de l'Académie des sciences.

L 'après-indépendance, à Alger

-----------Après les " vacances " de 1962, l'université d'Alger et l'Institut d'Études Nucléaires s'étaient vidés de la plupart de leurs personnels; seule une poignée d'irréductibles avait choisi (avec des motivations diverses) de ne pas apprécier les joies du " rapatriement ". L'I.E.N. était toujours debout, sous la protection théorique de la France, financé (largement) par la France et considéré un peu comme une " ex-territorialité " algérienne. Les trois accélérateurs n'avaient subi aucun dommage (quoi qu'en ait dit la presse locale), les liquéfacteurs d'azote et d'hélium fonctionnaient, les matériels, tout neufs, abondaient. Les Algériens n'avaient personne à proposer sur le moment pour faire marcher le centre (les rares scientifiques algériens étant encore en France), et ils avaient bien d'autres chats à fouetter (à prendre au figuré, bien sûr). L'université, par contre, était un bien symbolique de la " révolution " mais, là aussi, il était difficile pour les Algériens d'improviser quoi que ce soit, bien que de très nombreux jeunes étudiants (sortis d'on ne sait où) se soient inscrits dans les propédeutiques scientifiques des facultés d'Alger, en octobre 1962. Donc, un directeur fut nommé par les Algériens, en accord avec l'ambassade de France, directeur qui cumulait ces fonctions avec celles de doyen de la faculté des sciences; ce fut le double rôle du Pr Pierre Dumontet. Dans la vision politique gaulliste de l'époque (la coopération), l'existence d'un outil aussi prestigieux que l'I.E.N. pouvait être considérée (vue de Paris) comme un germe de croissance scientifique sérieux dans le contexte d'une Algérie conseillée et " cornaquée " par la France. Espérance naïve très vite déçue par l'arrivée massive mais transitoire de " conseillers " du bloc de l'Est, dans tous les domaines techniques. Le fonctionnement de l'Institut reposait, alors, sur quelques anciens : Y. Flamant, Ch. Meynadier, Y. Chanut, J.-L. Durand en physique nucléaire, J.-P. Fillard, J. Marruchi et F. Marco Gonzalès en physique du solide, J. Pouget avait toujours la charge de l'ordinateur, ainsi que le professeur B. Picimbono pour la physique théorique ; comme techniciens, M. Baudon, A. Ménard (électronique), J.-F. Césari (dessin) et au personnel administratif, M. et Mme Dapont, Mlle F. Guanter, M. Daumas. À cet effectif vinrent s'ajouter de nouveaux arrivants, coopérants métropolitains MM. Lambert, Frick, Basile, Baumevielle, Pacault, Mlle Finck, comme professeurs; Decorps, Delacôte, Martin-Bouyer, Mme Marsal comme chercheurs; J. Gaillard comme technicien. Tous ces noms sont cités de mémoire. Comme on l'a dit plus haut, la seconde tranche des bâtiments a pu être occupée dès septembre 1963; peu de chercheurs ont jamais été si largement et si luxueusement logés ! Le financement (français) de toute cette recherche est resté particulièrement important jusqu'à la fin des années soixante, en équipement comme en fonctionnement. L'organisme de financement était d'abord l'O.U.C.F.A., puis l'O.C.S. (Office de la coopération scientifique), dont le président, André Blanc-Lapierre (jusqu'en 1966), venait de temps en temps à Alger.

-----------Très vite, dès octobre 1962, il était apparu que le seul endroit où des physiciens pouvaient espérer essayer de travailler était l'I.E.N., les matériels du laboratoire de physique des solides de la faculté furent donc immédiatement déménagés de la faculté à l'I.E.N. par J.-P. Fillard et J. Marucchi, avec un technicien algérien, M. Bendjebbas, qui s'y installèrent; ce mouvement de regroupement fut suivi, un an plus tard, par ce qui restait du laboratoire d'énergie solaire de la faculté (ex-Pr Perrot), c'est-à-dire S. Martinuzzi et J.-P. Fourny. Le groupe de physique du solide, dirigé par B. Pincimbono, a bénéficié, dès 1963, d'une importante collaboration scientifique avec le groupe des cristaux moléculaires (M. Schott) de l'École normale supérieure (Paris), tandis que la physique nucléaire collaborait avec M. Balini au C.E.A. Fin 1963 (seulement), les premiers physiciens algériens ont commencé à revenir de France, petit à petit, et ont souhaité être hébergés à l'LE.N.: Y. Mentalechetta, puis M. Rahmouni, Tazaïrt, etc..., et se sont ainsi installés à l'LE.N.

-----------Les travaux menés à l'Institut pendant ces quelques années se sont traduits par des thèses d'État soutenues à Alger ou, le plus souvent, en France, au retour individuel des intéressés : J.-P. Fillard, S. Martinuzzi, G. Delacôte, J. Marucchi, Martin-Bouyer dans le domaine de la physique du solide; Flamant, Decorps, Ch. Meynadier en électronique nucléaire. Peu à peu, en effet, les personnels pieds-noirs et les coopérants ont regagné la France. Seul Y. Flamant est resté jusqu'au bout. En 1967, Ch. Meynadier était le dernier Pied-Noir à l'I.E.N. Le professeur P. Dumontet a laissé ses fonctions de doyen à M. Touri en 1964 et au professeur Basile en 1965 pour la direction de l'Institut. P. Dumontet et B. Picimbono sont rentrés en France en 1965.

La fin de l'I.E.N.

-----------Par la

suite, (vers 1980), les chercheurs restants de l'I.E.N. furent transférés

dans la nouvelle université d'Alger (l'U.S.T.H.B. de Bab ez Zouar),

implantée à Maison-Blanche vers 1974. L'histoire ne dit

pas si les accélérateurs de l'I.E.N. fonctionnent toujours,

mais la rumeur voudrait que les bâtiments servent maintenant à

abriter... un service du ministère de la Défense algérien.

Aujourd'hui aucune trace de cette aventure ne subsiste dans les archives

du C.E.A., bientôt les derniers acteurs auront disparu et la mémoire

même sera perdue dans les

sables de l'oubli sic transit gloria mundi.

L'après-indépendance, en France

-----------Nous

ne pourrions terminer cet article sans faire le tour de France des implantations

de cette pléiade de jeunes scientifiques issue de la vie éphémère

de l'I.E.N.Une grande majorité des personnels de physique nucléaire

et d'électronique rapide se sont regroupés à l'Institut

d'Études Nucléaires de Lyon, où ils retrouvérent

le professeur Sarrazin, pour continuer de travailler dans le domaine des

basses énergies; d'autres à Grenoble, avec le professeur

R. Barjon ont développé les technologies nucléaires.

Certains, comme Samueli, quittèrent l'université pour devenir

des industriels de renom dans le domaine de la sécurité

nucléaire; Francis Suzor créa l'I.N.S.A. (Institut national

des

sciences appliquées) de Rennes, et Armand Sarrazin créa

celui de Toulouse. L'équipe d'électronique des solides,

avec Michel Savelli et Pierre Dumontet, après un an à Grenoble,

a rejoint l'université de Montpellier et s'y regroupa, peu à

peu, presque intégralement. Elle participa au développement

de l'électronique et de la micro-optoélectronique modernes,

à la fois, dans le domaine du bruit de fond des composants électroniques

et optoélectroniques, dans celui de la fabrication et de la caractérisation

de ces composants, mais aussi dans les nano-technologies actuelles. Michel

Savelli, puis Gilles Lecoy, firent partie du Comité consultatif

des universités (électronique) pendant plus de 25 ans. Un

laboratoire important (le Centre d'électronique de Montpellier),

dirigé par le professeur djidjélien, Robert Alabédra,

poursuit cette tradition. On peut dire aussi qu'un grand nombre des jeunes

chercheurs de l'I.E.N. devinrent professeurs de l'université ou

directeurs de recherches au C.N.R.S. Quelques-uns d'entre nous ont porté

bien haut la flamme transmise par leur maître, particulièrement

Pierre Dumontet et Lucien Capella, qui furent, l'un président de

l'Université Montpellier II, l'autre président de l'Université

de Marseille, et Bernard Picimbono qui dirigea l'École supérieure

d'électricité.

Jean-Pierre Fillard

Michel Savelli

Cet article a été écrit en hommage à André

Blanc-Lapierre, ancien président de l'Académie des sciences,

récemment disparu.

Annexe: -

-------------------1

- Lors de la pose de la première pierre, les doyens des quatre

facultés étaient, en droit: André Breton; en médecine

et pharmacie: Charles Sarrouy; en sciences: Louis Royer; en lettres: Philippe

Marçais.

2 - Personnel de l'I.E.N. -

-----Équipe

de physique théorique dirigée par

les Pr A. Blanc-Lapierre et P. Dumontet, constituée de G. Espi-Hadinger,

E. El-Baz, F. Saya, L. Saïd, J. de SuzoBarba

------ Équipe

de physique nucléaire dirigée par lesPr A.

Sarrazin, R. Barjon, J. Schmouker puis M. Suzor, constituée de

G. Bougnot, J.J. Samueli, N. Ramos-Froger, J. Perchereau, J. Lachkar,

Y. Chanut, J.-L. Durand, P. et M. Gaillard.

------ Équipe

d'électronique nucléaire dirigée les

Pr A. Sarrazin et P. Cachon, constituée d'A. Rodé, Y. Flamant,

Ch. Meynadier, J.-J. Samueli.

------ Équipe

d'électronique et de physique des solides dirigée

par N. Nifontoff (directeur de recherches au CNRS, parti sans retour du

côté de Tachkent), puis par le Pr M. Savelli, constituée

de C. Uny, J. Espi-Bougnot, L. Valladji. Gouskov, M.Teboul , J.Marucchi,

L.Capella, J.-P Fillard, G. Bordure et G. Lecoy.

------ Renfort

de jeunes scientifiques détachés par l'armée:

J. L. Fortini, R. Pick, J. Mahoux, G. Monsonégo, Raimbault, Guerrin...

------Personnel

technique:

-----électronique: M. Bracart,

Ortéga, Ménard, Campillo, Larosa,

Kolesnikoff, Herry, Crémet, Alabert, G. Juillard, Juan

-----Laboratoire: M. Montiel, Ribes,

Marx, Bazin, Saez, Césari

-----Mécanique: M. Pommard,

Fédélich, Arzelié, Pons,par M. Ventolini.

------ Personnel

administratif: Mmes Caire, Wallier, Mlles Gunter, Djane,

M. et Mme Dupont, Mme Sarrazin, Mlle Roche , M.Velut