À la recherche

de Hammam-Bou-Hadjar*

L'histoire de l'Algérie ne s'identifie pas à

la conquête des provinces maurétaniennes par les légions

de l'empereur Hadrien, ni même, avant celles-ci, par les envahisseurs

captiens.

Sans unité ni frontières, sans âme ni langue commune,

ces provinces pauvres, à peine peuplées - et qui, de la

côte méditerranéenne s'enfonçaient dans le

désert saharien - ont connu d'innombrables " occupations

".

La plupart de celles-ci prirent fin dans de sanglantes mêlées

humaines dont l'initiative revenait généralement aux Berbères,

tribus relativement nomades mais aux instincts guerriers et qui trouvaient

dans ces féroces combats un exutoire à leur tempérament

indocile et, cela va de soi, une conquête et un butin intéressant.

Les Romains eurent, bien sûr, à les combattre et les nommèrent

" Barbari ", et le nom de Berbères leur demeurera tout

au long de l'histoire, englobant d'ailleurs tout un ensemble d'ethnies.

D'autres populations, pratiquement toujours regroupées dans la

partie septentrionale du pays, se sont identifiées à ces

immenses territoires et ce, de l'ère captienne - la mieux connue

- jusqu'à l'imprégnation turque au xvie siècle.

Sur les trois millions, environ, de kilomètres carrés

que représentaient ces provinces encore mal identifiées,

divers peuples (ou peuplades) se sont amalgamés et fondus : Libyens,

Numides et Maures en particulier.

Que fut donc, avant ces périodes approximativement étudiées

et connues, et dans ces immenses territoires en grande partie désertiques,

oui, que fut donc " la nuit des temps "?

Vraisemblablement la nuit tout court, profonde et lente, comme elle

peut l'être à l'infini du désert, là où

la nature se fait inhospitalière, là où nulle humanité

ne cherchait même sa voie.

Il y a seulement quelques siècles, ces provinces africaines vivaient

ce que fut notre préhistoire.

On ne se hasardera donc pas à écrire une Histoire ancienne

de Hammam-BouHadjar. Endormie dans son paysage aride, la région

ne recelait rien qui attire les envahisseurs. Des siècles et

des siècles après que ceux-ci eussent édifié

çà et là villes et fortifications, ouvert quelques

routes et creusé quelques puits, Hammam-Bou-Hadjar s'était

de nouveau endormie après quelque deux cents ans de romanisation,

encore celle-ci fut-elle vraisemblablement limitée à une

exploitation sommaire des thermes.

Nulle part ne fut trouvée la moindre trace d'une occupation massive

des lieux par les Romains qui étaient, on le sait, d'habiles

architectes et de grands constructeurs. Ad Dracones (Hammam-Bou-Hadjar)

ne fut, en fait, qu'un poste - peut-être important au plan militaire

- dont le premier intérêt était le contrôle

et la sécurité des convois romains sur le grand axe Portus-MagnusAlbulat.

À cet égard, le relevé effectué par Demaeght

montre le caractère crucial de ces grandes voies qui furent essentielles

à la pénétration du pays et, sans doute aussi,

à sa colonisation. Il faut rappeler aussi, qu'avant la conquête

romaine, seuls les Phéniciens, qui s'étaient fortement

implantés sur la région béni-safienne, avaient

amorcé une percée économique vers le Témouchentois,

afin de commercer avec les tribus berbères qui campaient sur

l'Oued Sénane et, plus à l'est, sur le Salsum Flumen.

On est bien sans certitude sur une éventuelle mise en valeur

de la région bouhadjarienne par les armées et les populations

romaines. Il est fortement probable, cependant, que celles-ci s'attachèrent,

durant les deux à trois siècles où leur colonisation

fut poursuivie, à cultiver le blé et peut-être la

vigne ainsi qu'à développer l'olivier sur le pays. L'essentiel

des grands marchés romains portait en effet sur ces trois denrées:

blé, vin et huile.

Les appétits de l'administration impériale et la fertilité

évidente de certaines zones bien contrôlées, n'ont

pu qu'amener les gens de Rome à vivre de mieux en mieux sur le

pays, voire à en exploiter au maximum, pour l'époque,

toutes les ressources connues. Dans le même temps on le sait,

les procurateurs s'attachèrent à promouvoir une élite

berbère indispensable à une administration plus sereine

de ces vastes provinces. Le latin devint pratiquement l'unique langue

" officielle " et les indigènes ralliés l'assimilèrent

fort bien, tout comme ils assimilèrent, quinze siècles

plus tard, l'espagnol, puis le français !

Bien avant le ve siècle, l'invasion vandale mit fin à

la domination romaine et un pillage organisé anéantit

pratiquement les grands territoires agricoles édifiés

par les légions de Rome en terre africaine. Si donc Dracones

connut, ce qui est vraisemblable, une première colonisation liée

à la découverte de ses terres fertiles tant au blé

qu'à la vigne, les hostilités entre Romains et Vandales,

puis entre Vandales et Maures au vie siècle, achevèrent

de détruire ce pays naissant jusqu'à lui rendre, au fil

des siècles, son caractère quasi préhistorique.

* *

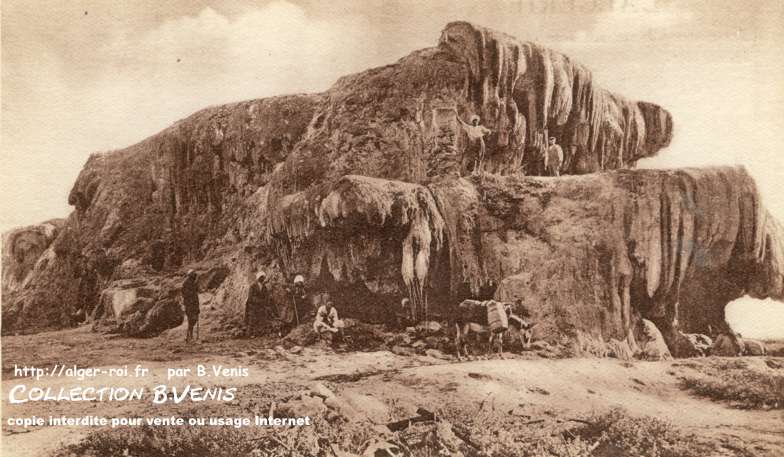

Avant l'ère romaine, les Maghrébins

fixés sur la région, habitaient de préférence

les grottes assez nombreuses sur cette contrée.

On a retrouvé, en divers lieux du Témouchentois, le passage

de ces populations semi-sauvages que les ethnologues ont baptisées

" metcha ". La région d'Hammam-Bou-Hadjar compte de

la sorte de très nombreuses grottes, d'ailleurs souvent ignorées

des colons, mais que la rébellion sut parfaitement redécouvrir

et utiliser soit en base de repos, soit en simple abri et quelquefois

en véritable infirmerie comme celle que dut faire sauter l'armée

pour la détruire dans la région du Kéroulis et

qui concernait toutes les opérations rebelles sur notre région.

Au sujet de ces grottes, on lira avec intérêt la relation

anecdotique mais authentique d'une chasse au porc-épic qui conduisit

l'auteur et trois de ses amis dans une véritable cathédrale

souterraine, bien autrement " confortable " que l'étroite

galerie en lisière du terrain Amat, route de Laferrière,

où le ministre de la Guerre de Ben Bella séjourna aux

premiers mois de 1962 !

On ne peut évoquer sur la région l'occupation romaine,

puis la reconquête de ces mêmes territoires par les Vandales,

puis par les Maures, sans faire mention d'une première pénétration

du christianisme vers la même époque, c'est- à-dire

du milieu du rve siècle au milieu du vie siècle.

Nous emprunterons à l'ouvrage de notre vieil ami Antoine Carillo,

qui fut maire adjoint d'Aïn-Témouchent, un passage qui souligne

l'existence de véritables communautés chrétiennes

en Oranie : " En dépit de la persécution vandale,

des querelles du donatisme et des révoltes berbères qui

troublèrent à l'époque les Maurétanies,

c'est au cours du ve siècle que la chrétienté d'Albulx

(Aïn-Témouchent) a dû atteindre son plus grand développement,

et non loin des temples païens, se dressa la construction harmonieuse

de l'évêché. Il est difficile de dire à quel

point les princes berbères ont été influencés

par le christianisme, mais ils apparaissent bienveillants pour les églises

disséminées à travers leurs états. En 484,

Hunéric le vandale, en dépit de cette bienveillance, fit

entendre aux évêques rassemblés, la condamnation

du catholicisme. Le jour vint donc où la communauté chrétienne

fut abandonnée à elle-même et condamnée,

comme tant d'autres en Afrique, à une lente et irrémédiable

agonie " ( CARILLO Antoine, Aïn-Témouchent

à travers l'histoire, Plazza, 1954.).

Voilà donc déjà, à peine amorcée,

la fin d'une tentative de civilisation qui, après l'effort romain

et la sensibilisation berbère à une administration et

une économie étrangère, pouvait amener une évolution

radicale des moeurs et des mentalités.

Seize siècles après cet " essai " qui n'a pas

été totalement nul puisque les indigènes demeurèrent

assidus des sources dont les Romains leur avaient vanté les vertus,

Hammam-Bou-Hadjar a été redécouverte par les Français

et mise en valeur par une poignée d'entre eux.

* *

Cheminons maintenant sur l'ancienne voie romaine endormie

sous des siècles d'oubli, jusqu'à retrouver l'ère,

véritablement unique à ce jour, de prospérité

et qui ouvrit la région à son fantastique essor au monde

moderne.

A ce point de notre relation dans l'histoire ancienne de Ad Dracones

(la cité des dragons, ainsi nommée en raison des sources

sulfureuses qui semblaient y cracher la lave et le feu), il semble bon

d'ouvrir une parenthèse qui mentionne bien la volonté

romaine d'une " colonisation religieuse ", au moins aussi

déterminée que l'occupation militaire !

En étudiant cette époque au plus près, on est frappé

de voir l'existence de très nombreux " évêchés

" - plus d'une trentaine pour l'Oranie seulement - et l'on comprend

mieux la fonction multiple des titulaires qui avaient, à l'époque,

leur mot à dire sur la plupart des grands problèmes, car

ils avaient en charge, parfois, l'administration et la sécurité

de leur région. Albulœ (AïnTémouchent), Ad Crispœ

(Bou-Tlélis), Ad Frates (Nemours), Fluvio Assaris (Pont de l'Isser),

Port-us Sigensis (Béni-Saf), furent autant d'évêchés

autour de Ad Dracones (Hammam-Bou-Hadjar), à témoigner

d'une administration civile et religieuse apparemment bien " adaptée

".

D'un évêché à l'autre, les moyens de communication

demeuraient entretenus et ces voies mineures rejoignaient le grand axe

du littoral maurétanien, lui même prolongé de Carthage

jusqu'à Tanger.

Antonin le Pieux, qui succéda à Hadrien, nous a laissé

l'itinéraire d'accès à ces places religieuses romaines.

Ainsi trouve-t-on, dans ses instructions, la position de Ad Dracones

qui y fut relevée jusqu'au vie siècle. Deux au moins de

ses évêques nous sont connus : Auxilius et Maddanius. L'un

et l'autre ont participé, à Carthage, à ces congrès-conciles

mi-religieux mi-politiques, car il ne s'agissait rien moins que contenir

la pression des évêques ariens, tous féaux des bandes

vandales du roi Hunéric ! On le voit, on était alors bien

loin encore d'Hammam-Bou-Hadjar et il est regrettable que nul n'ait

pu trouver sur la région de marques bien visibles de cette occupation

romaine qui fut sans doute le " premier âge " intéressant

du pays !

Le VIIIe siècle a été marqué, sur le Témouchentois,

par un événement sans doute mal connu, mais qui n'a pas

été sans avoir un prolongement jusqu'à Hammam-Bou-Hadjar.

C'est ce terrible séisme qui a secoué toute la région

et, entre autre, englouti Albulœ, distante seulement de 25 km.

En 1842, soit une dizaine d'années après la pacification

française sur la zone d'Oran, un poste militaire fut créé

à Aïn-Témouchent. Protégés par les

soldats du capitaine Safrane, les premiers Européens, commerçants

et agriculteurs, s'installèrent au voisinage de ce poste et,

comme partout ailleurs, se mirent au travail. Ce sont eux qui, dans

leurs travaux ou leurs constructions, retrouvèrent les premiers,

le passage du séisme dévastateur. Mais à cette

époque, les hommes avaient d'autres urgences et d'autres ambitions

que ces fouilles systématiques qui n'amenaient pas de bien riches

découvertes. Peu à peu, ces amas de pierres sont entièrement

réutilisés à la construction de bâtiments

publics ou privés. Dalles et colonnes brisées sont déplacées

et réduites, au point que lorsqu'il est demandé aux spécialistes

du génie de dresser un plan des vieilles ruines, il est fort

malaisé aux géomètres de reconnaître la totalité

des gisements tant le paysage, déjà, a été

modifié. En regard de ce tremblement de terre, qui fut sans doute

fatal à une bonne partie de la population, sur la ville et peut-être

au-delà, et même en tenant compte du " mektoub "

fataliste de l'indigène, on peut assurément penser que

cet événement et les vastes destructions qu'il engendra,

ne furent pas sans conséquences pour des populations subitement

privées de leur plus fort point de vie. S'il n'y a, hélas

! aucun écrit de l'époque, le savant Fey - qui participa

aux fouilles à AïnTémouchent - a laissé une

évocation de l'ampleur du séisme et de la fin tragique

d'Albulœ.

Aujourd'hui où l'homme a une meilleure connaissance de l'accident

sismal, il semble, a priori, difficile de ne pas envisager le prolongement

de cette catastrophe jusqu'aux points voisins de peuplement, notamment

ceux d'Hammam-Bou-Hadjar, zone marquée, on le sait, de failles

volcaniques profondes et de vastes échancrures terrestres comme

le fameux " fer à cheval ", voisin de la ville, qui

constitue l'affaissement tellurique le plus marqué de la région.

Il est bien évident que ces bouleversements-là ne sont

pas supposés être du vine siècle! Ils remontent

vraisemblablement à quelques millénaires préalables,

au temps, peut-être où le Salsum Flumen avait son vrai

lit en ces lieux, quand il charriait encore un impétueux torrent

où se délectaient volontiers crocodiles et hippopotames

! En ces temps reculés, l'homme était-il déjà

sur la région et si oui, quel type d'homme?

Au fur et à mesure que la colonisation a gagné sur le

bled et occupé les terrains, de nombreux colons ont assuré

avoir retrouvé, en particulier dans les grottes et les failles

rocheuses qu'ils exploraient sur la contrée de leurs nouvelles

terres, divers ossements qui furent dispersés comme les restes

d'animaux sauvages ou domestiques, morts en ces lieux.

Bien présomptueux celui qui soutiendrait aujourd'hui une telle

affirmation sans la moindre expertise scientifique car, comme nous l'avons

déjà dit, l'homme a, pendant fort longtemps, usé

de ces grottes, très nombreuses dans la région. Abris

robustes et naturels, ces " trous " demeurèrent, des

siècles durant, l'habitat d'un peuple certainement semi-sauvage,

avant d'être celui du maghrébin originel. Mais, comme en

bien d'autres lieux de par le monde, le préhomien ou anthropoïde

qui vécut là, fut bien le plus vieil ancêtre de

l'homme! On peut regretter qu'aucune fouille systématique de

la région n'ait été entreprise là où

se signalaient tant de chaos suspects. Mais, et nous l'avons bien souligné,

Hammam-Bou-Hadjar s'était depuis bien longtemps rendormie après

sa " période romaine ", et même si quelque séisme

y détruisit un jour les rares points de peuplement édifiés

par ces étranges " metcha ", nulle trace particulière

n'en fut jamais relevée ici ou là. La tradition orale

elle-même n'a fait aucun cas de ces événements qui,

d'ordinaire, s'impriment très fort dans le vieil Islam; preuve

sans doute que la survivance en ces lieux fut pratiquement nulle ou

bien que les siècles eurent finalement raison des souvenirs

Au fur et à mesure de son lent peuplement - et le caractère

pastoral qui était alors le sien ne pouvait guère l'accélérer

- la région d'Hammam-Bou-Hadjar a finalement précisé

sa forme au moyen des différentes " frontières "

qui s'élaborèrent autour d'elle : la forêt du Kéroulis,

le chemin menant à AïnTémouchent, le Chabat Messeguem

jusqu'au lieu-dit Haad-Ben-Dhou, le second chemin menant d'Aïn-Témouchent

à Aïn-El-Arba par la source d'AMBeïda, le douar commune

de l'oued Berkech, le Rio-Salado, l'oued Sidi Abdallah, et bien sûr,

ces " melk " dont le bornage ne fut jamais bien défini

car ils étaient par excellence le territoire des éleveurs

et de leurs irascibles bergers qui ne voyaient, eux, de frontières

nulle part.

Un certain nombre de familles musulmanes assuraient la " représentativité

" de ce vaste douar. Il y avait, entre autres, tous les descendants

de la tribu des Hadjaria, qui formaient le plus vieux groupe d'autorité

et de propriété; les Mazari; Ben Dhou; Ben Mouffok; Megan;

Ben Mechida ; Chaffa; les Medjadji, bien d'autres encore, de moindre

importance, mais au nombre d'une bonne centaine, tous respectés

dans leurs divers clans.

L'installation des plus anciens est antérieure au )(ville siècle,

lorsque s'établit enfin sur l'Ouest algérien, grâce

à la médiation des grands chefs religieux, une paix relative

qui mit fin en particulier aux exactions des grandes bandes qui avaient

leur zone de repli au Maroc.

Il y avait aussi sur la région d'Hammam-Bou-Hadjar, une fraction

de la puissante tribu des Beni-Ameur, capable de lever sur ses territoires

innombrables, une véritable aimée. Les Turcs, puis les

Espagnols eurent à négocier avec elle, ce qui d'ailleurs

n'empêcha nullement les conflits.

C'est en 1805 que les Turcs, bien implantés à Oran, s'engagent

à réduire cette trop puissante tribu qu'ils acculent sur

le Témouchentois. Leur chef, Mélakèche, jette dans

la bataille, toute sa force de cavaliers et de fantassins. La bataille

est longue et féroce, mais les Beni-Ameur sont finalement vaincus

à la sortie d'Hammam-Bou-Hadjar, alors qu'ils refluaient vers

le Tessalah.

Cette victoire fut, finalement, plutôt néfaste à

la puissance turque qui aurait dû s'allier aux Beni-Ameur plutôt

que de les combattre, car le ressentiment des Musulmans fut profond

sur toute la province d'Oranie.

Moins de vingt-cinq ans plus tard, les forces françaises amenaient

une paix décisive sur la région, après la reddition

de l'émir Abd el-Kader en 1847. La colonisation accélérée

du pays ouvrait, elle, une ère de prospérité.

Georges-Émile Paul

* (Extrait de Hammam-Bou-Hadjar, petite chronique de

mon village algérien,

Éditions Transcomp, Montpellier, 1988).