LES MINES DE FER

Il n'est pas faux de dire, quand l'on

parle de l'Algérie, que son sous-sol renferme de véritables

trésors.

Sa richesse superficielle, la fertilité des plaines où le

soleil dore les moissons et mûrit les lourdes grappes sucrées,

les vastes étendues où paissent les troupeaux de moutons,

ses plantations d'arbres producteurs dont l'été charge les

rameaux de fruits sucrés autour desquels tourne le vol sonore des

guêpes voraces, tout cela n'est rien auprès des ressources

infinies qu'offriront un jour, aux hommes nouveaux, l'exploitation et

la mise en valeur des richesses qui dorment dans la nuit froide de la

terre.

Parmi ces richesses, il faut en premier lieu citer le fer, le fer dont

l'emploi ne fait qu'augmenter chaque jour, si réclamé par

les besoins de l'industrie et de la vie modernes, que, dans le recul des

temps, quand on se retournera plus tard vers le passé, on ne manquera

pas de considérer notre époque comme l'âge du fer,

le fer qui constitue aujourd'hui la fortune des nations

Or, avec les mines de Normandie, de Lorraine et d'Algérie, la France

pourrait être la nation la plus riche du monde en minerai. Et quel

sérieux appoint lui apporterait dans sa production globale celle

de l'Afrique du Nord ?

Le fer existe en effet un peu partout en terre algérienne, et ce

qu'il y a de remarquable, c'est qu'au rebours de ce qui s'est produit

pour les gisements de cuivre, la minéralisation, loin de s'atténuer

en profondeur, semble au contraire augmenter au fur et à mesure

que l'on avance dans les mystérieuses profondeurs de la terre.

Le plus bel avenir est donc réservé à ceux qui exploiteront

ces amas ferrugineux. La découverte de ces richesses souterraines

remonte à la plus haute antiquité.

Les Romains les connurent et en tirèrent parti. On a pu s'en convaincre

aisément par la trouvaille, dans les éboulements d'anciennes

excavations, de différents outils datant de leur époque.

Mais, comme leurs besoins étaient en somme plus restreints que

les nôtres, ils n'exploitèrent les gisements que d'une façon

superficielle.

De même, les Turcs, aux temps où Alger était un nid

de pirates. Rendus dédaigneux par les immenses richesses que contenaient

leurs vastes empires, tous ces peuples n'extrayaient que le meilleur du

minerai : très souvent même, dans les scories de leurs installations

rudimentaires, on a retrouvé des mattes riches pour être

rémunératrices. Une tentative d'exploitation par les anciens

est donc souvent un gage rassurant. Il est bien peu d'exemples que cette

constatation ait été pour ceux qui l'ont admise une source

de déceptions.

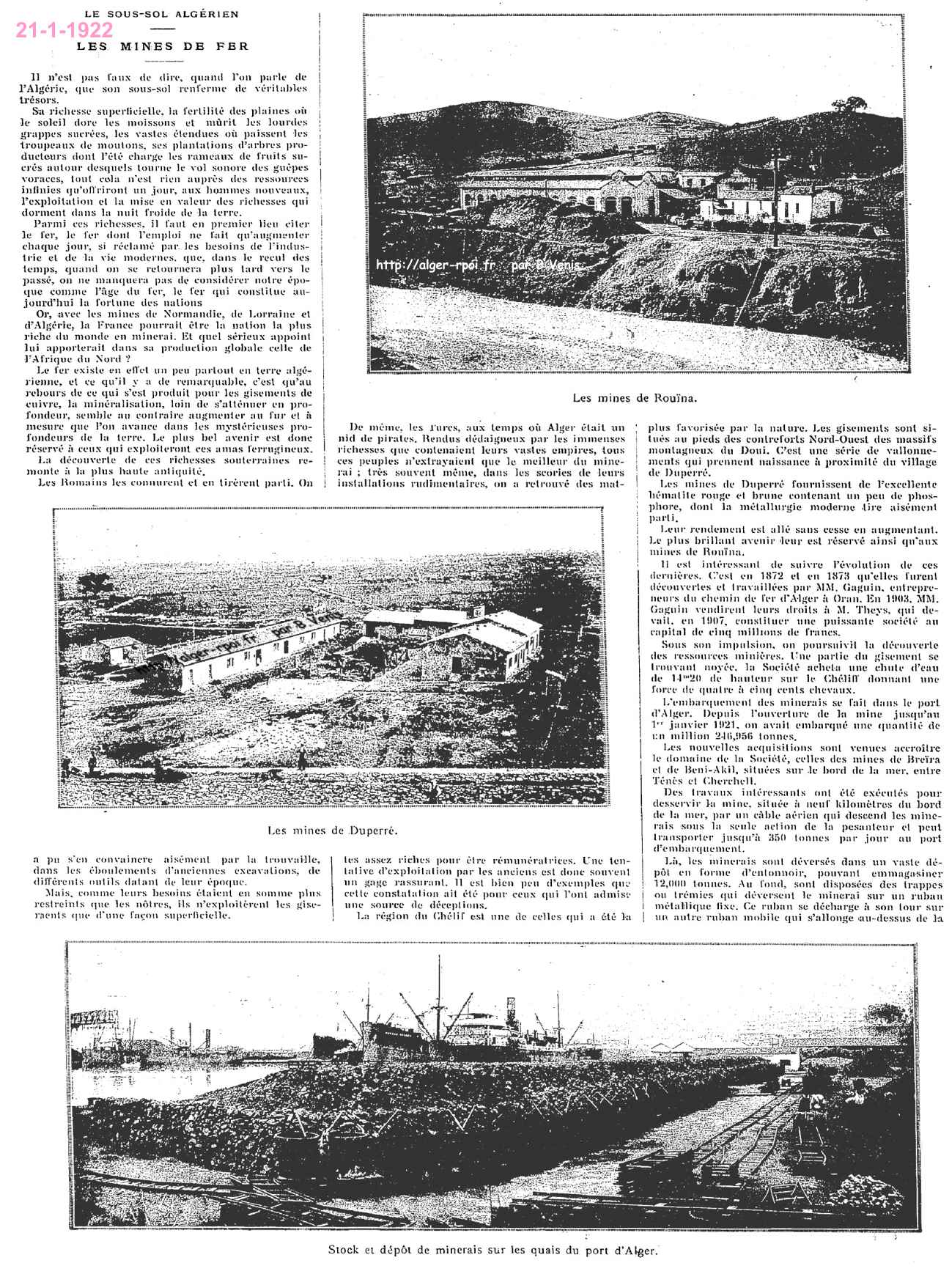

La région du Chéliff

est une de celles qui a été la plus favorisée par

la nature. Les gisements sont situés au pieds des contreforts Nord-Ouest

des massifs montagneux du Doui. C'est une série de vallonnements

qui prennent naissance à proximité du village de Duperré.

Les mines de Duperré fournissent de l'excellente hématite

rouge et brune contenant un peu de phosphore, dont la métallurgie

moderne tire aisément parti.

Leur rendement est allé sans cesse en augmentant. Le plus brillant

avenir leur est réservé ainsi qu'aux mines de

Rouïna.

Il est intéressant de suivre l'évolution de ces dernières.

C'est en 1872 et en 1873 qu'elles furent découvertes et travaillées

par MM. Gaguin. entrepreneurs du chemin de fer d'Alger à Oran.

En 1903. MM. Gaguin vendirent leurs droits à M. Theys, qui devait,

en 1907, constituer une puissante société au capital de

cinq millions de francs.

Sous son impulsion, on poursuivit la découverte des ressources

minières. Une partie du gisement se trouvant noyée, la Société

acheta une chute d'eau de 14 m 20 de hauteur sur le Chéliff donnant

une force de quatre à cinq cents chevaux.

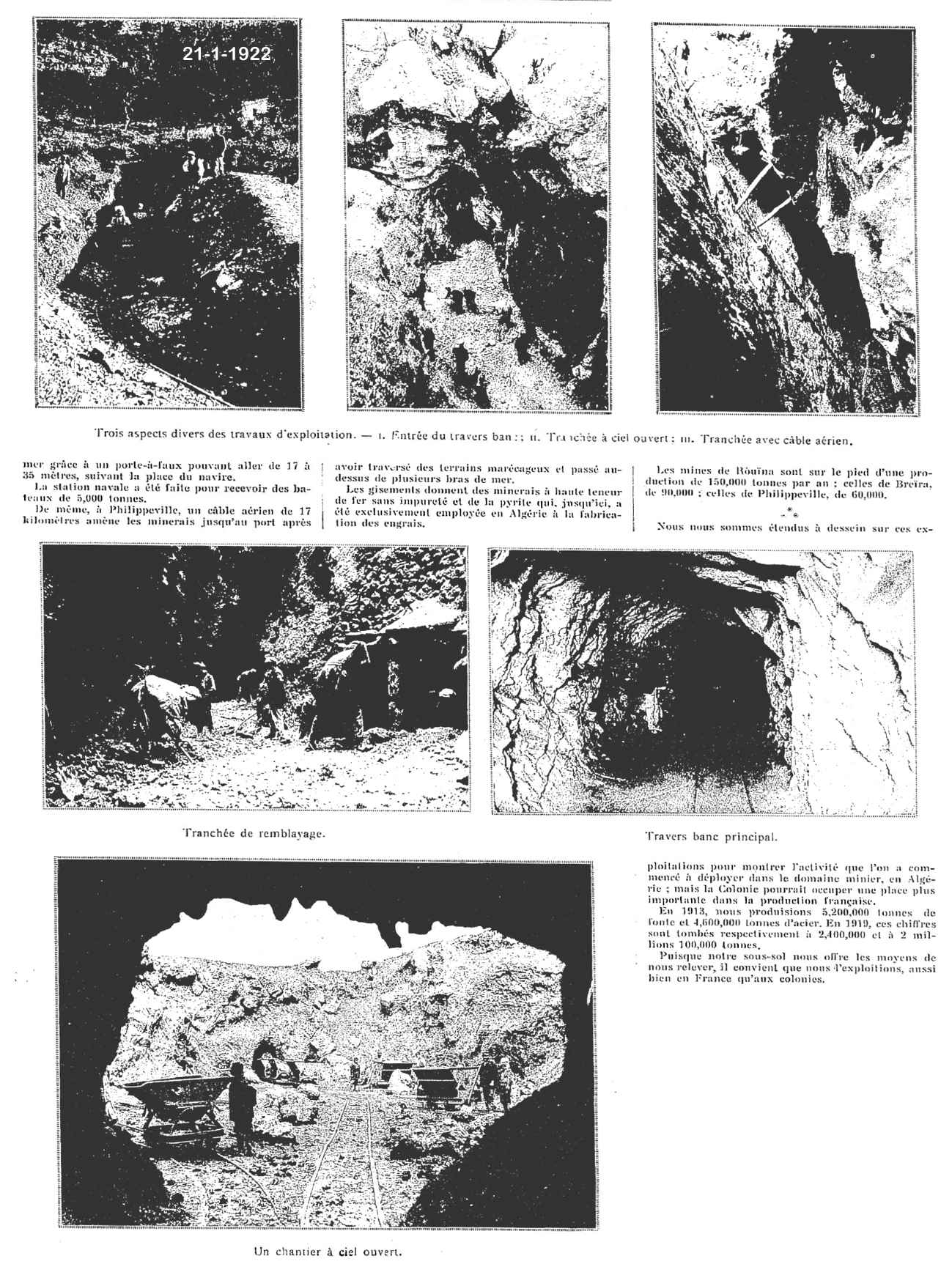

L'embarquement des minerais se fait dans le port d'Alger. Depuis l'ouverture

de la mine jusqu'au 1er janvier 1921, on avait embarqué une quantité

de un million 246.956 tonnes.

Les nouvelles acquisitions sont venues accroître le domaine de la

Société, celles des mines de

Breïra et de Beni-Akil, situées sur le bord de

la mer. entre Ténès et Cherchell.

Des travaux intéressants ont été exécutés

pour desservir la mine, située à neuf kilomètres

du bord de la mer, par un câble aérien qui descend les minerais

sous la seule action de la pesanteur et peut transporter jusqu'à

350 tonnes par jour au port d'embarquement.

Là, les minerais sont déversés dans un vaste dépôt

en forme d'entonnoir, pouvant emmagasiner 12.000 tonnes. Au fond, sont

disposées des trappes ou trémies qui déversent le

minerai sur un ruban métallique fixe. Ce ruban se décharge

à son tour sur un autre ruban mobile qui s'allonge au-dessus de

la mer grâce à un porte-à-faux pouvant aller de 17

à 35 mètres, suivant la place du navire.

La station navale a été faite pour recevoir des bateaux

de 5.000 tonnes.

De même, à Philippeville,

un câble aérien de 17 kilomètres amène les

minerais jusqu'au port après avoir traversé des terrains

marécageux et passé au-dessus de plusieurs bras de mer.

Les gisements donnent des minerais à haute teneur de fer sans impureté

et de la pyrite qui. jusqu'ici, a été exclusivement employée

en Algérie à la fabrication des engrais.

Les mines de Rouïna sont sur le pied d'une production de 150.000

tonnes par an ; celles de Breïra. De 90.000 ; celles de Philippeville,

de 60,000.

Nous nous sommes étendus à dessein sur ces exploitations

pour montrer l'activité que l'on a commencé à déployer

dans le domaine minier, en Algérie ; mais la Colonie pourrait occuper

une place plus importante dans la production française.

En 1913, nous produisions 5.200.000 tonnes de fonte et 4.600.000 tonnes

d'acier. En 1919, ces chiffres sont tombés respectivement, à

2.400.000 et à 2 millions 100.000 tonnes.

Puisque notre sous-sol nous offre les moyens de nous relever, il convient

que nous l'exploitions, aussi bien en France qu'aux colonies.