Jardin du Dey

Hôpital militaire

( Les premiers établissements

de cette catégorie furent d'abord sous des tentes, en des villas,

des mosquées, des casernes, des forts. Les pharmacies furent à

la caserne Kherratine, à la mosquée Ali Bitchnin, en d'autres

mosquées.)

Dar-el-Baroud (Salpêtrière)

La ravissante campagne de ce nom, et une

partie des bâtiments qui y furent élevés, ont été

créés par Baba-Hassen, dont le règne dura de 1791

à 1799 (Hassan-Pacha).

Sous le pachalik de Mustapha, elle passa aux mains des héritiers

de l'ancien souverain.

Le Dey Ahmed, en 1805, confisqua la propriété qui demeura

bien du Beylik jusqu'en 1830, époque à laquelle l'Administration

des Domaines en prit elle-même possession.

Le 8 mars 1831, la campagne fut louée au prix annuel de 3.000 francs,

avec bail pour trois, six et neuf ans, à MM. Crevelli et Saint

Hippolyte, officiers d'État-Major. Une clause du contrat imposait

aux locataires la fourniture quotidienne au Général en chef,

qui était alors le Général Berthezène, des

légumes et des fruits nécessaires à la table de celui-ci.

Séduit par le charme du jardin du Dey (on l'a vu précédemment),

le Général Rovigo eut l'idée d'y établir sa

résidence d'été et fit connaître bientôt

son intention d'occuper l'un des pavillons du milieu.

Les deux officiers, que la perspective du partage de ce domaine contrariait,

offrirent alors, le 10 février 1832, de résilier leur bail,

demandant en compensation des dépenses qu'ils avaient faites là,

la somme de 5.000 francs. L'État acquiesça à cette

proposition.

Un inventaire des plus détaillés de cette propriété

fut dressé au moment de la résiliation.

Il apprend que le jardin fruitier comprenait : 161 orangers, 81 citronniers,

167 figuiers, 20 abricotiers, 190 poiriers, 5 amandiers, 10 cerisiers,

3 caroubiers, 77 grenadiers, 2 pêchers, 14 oliviers, 6 cognassiers,

21 pruniers, 6 merisiers, enfin 12 arbres inconnus.

Il fait connaître encore qu'il s'y trouvait 819 pieds de vigne en

treille, couvrant une surface de 18.960 mètres carrés. Les

pampres étaient soutenus par des centaines de piliers en maçonnerie.

Bolle dit, à ce sujet : " De la voûte d'entrée

près de laquelle se trouvaient les écuries, allait, jusqu'au

palais, un superbe berceau de vignes sur double rangée de colonnes

formant un délicieux abri d'ombre et de fraicheur. La Casbah,

observe-t-il, était, elle aussi, parée de treilles luxuriantes

dont les troncs centenaires servirent malheureusement, en 1830, à

chauffer la marmite du soldat.»

D'autres détails, à ce propos, s'évoquent :

Des treilles non moins remarquables se voyaient dans la plupart des villas

de la banlieue. En outre, des vignes plantées par les premiers

Maures venus d'Espagne, ajoutaient un peu partout, au charme du décor

champêtre, s'élevant jusqu'au sommet des arbres et s'enlaçant

de là, à ceux du voisinage. A ces Maures d'Espagne, Blidah

dut ses jardins; Bône, ses plantations; Coléah,

sa soie; Mostaganem, son coton et Alger, ses eaux.

Mais poursuivons l'inventaire. Nous voyons à sa lecture, que le

jardin potager fut trouvé dans le plus mauvais état de culture

et que des cours d'eau, abandonnés à eux- mêmes, inondaient

la propriété dans tous les sens.

L'état descriptif de ce jardin énumère ensuite très

minutieusement les différentes sortes de légumes qui étaient

cultivés en ce lieu et qui occupaient "une superficie de

29.973 mètres carrés".

Cependant, mû par un sentiment d'humanité, - ainsi qu'il

a été rappelé - le duc de Rovigo abandonna son projet

de villégiature en cet endroit et se proposa de faire attribuer

ce domaine à l'armée pour ses malades.

Souscrivant à ce voeu, M. Pichon, conseiller d'Etat et intendant

civil de la Régence, autorisa M. Girardin, directeur des Domaines,

à céder le Jardin du Dey au Corps d'occupation.

L'acte de donation stipula de façon formelle, que si cette campagne

et ses dépendances étaient affectées à un

service autre que celui d'un Hôpital militaire, l'Administration

des Domaines rentrerait dans ses premiers droits.

Quinze cents malades purent être installés dans le nouvel

établissement ainsi créé, lequel devint dans la suite

l'un des plus beaux de cette catégorie que possédât

la France.

La jolie villa du centre, où, comme par le passé, chantaient

des jets d'eau parmi les fleurs et les marbres, fut réservée

aux officiers en traitement et au Médecin-Major, Directeur.

Lorsqu'en 1835, l'État dégageant du séquestre le

Palais d'Hiver, paya la location de cet immeuble aux héritiers

de Baba-Hassen ( La princesse N'fiça

et le prince El-Hadj Omar, enfants d'Hussein, gendre de Baba-Hassen.),

qui étaient revenus à Alger, l'année précédente,

ceux-ci demandèrent qu'il fût procédé de même

en leur faveur pour le Jardin du Dey. Peu après, le 18 juillet

1835, sans attendre la décision de l'Etat, ces héritiers

louèrent, pour 1.000 boudjous (1.800 francs), cette campagne à

un sieur Gantois qui lui-même, transmit ses droits à un sieur

Caussidon. Celui-ci, en 1839, demanda à l'État la restitution

de ce domaine et le paiement de son loyer depuis 1835. L'État répondit

par un refus catégorique. Un procès fut engagé alors,

qui dura fort longtemps.

Le 24 juillet 1848, le Conseil d'État appelé à statuer

sur cette affaire, rejeta la demande du sieur Caussidon, établissant

que cette campagne ne pouvait être vendue, attendu qu'elle faisait

partie des biens du Beylik et qu'elle n'aurait pu l'être, non plus,

comme propriété privée, car les arrêtés

de septembre 1830 et de juin 1831, relatifs au séquestre des immeubles

des émigrés, l'eussent rendue inaliénable.

A son tour, en octobre 1845, le caïd Ismaël-Agha, époux

et mandataire de la princesse N'fiça, avait adressé au Gouvernement

une requête dans le même sens, qui éprouva le même

échec.

L'État, au cours de ce procès, fit procéder à

une enquête minutieuse tendant à confirmer ses droits sur

cette propriété.

On avait déclaré que Baba-Hassen, ayant constitué

en habous une partie de ce bien, la confiscation d'Ahmed était

de ce fait, illégale. Mais il fut objecté que cette mesure

eut des précédents : d'autres immeubles, en effet, tels

ceux de l'Intendance, du Consulat d'Angleterre (devenu le Conseil Général),

avaient été séquestrés par les Deys, quoique

habousés. On affirma en outre que les héritiers touchaient

une rente pour cette campagne que leur servaient les Deys. A quoi il fut

répondu que si cette rente avait été servie, elle

ne représentait pas un loyer, mais bien une charité, faite

à ces héritiers.

Le Tribunal, le Midjelès ( Invités

à donner leur avis sur cette affaire, les juges du Midjelès

déclarèrent que le Dey Ahmed n'avait nullement le droit

de confisquer un bien habousé. Priés de reproduire par écrit

cette réponse, les juges s'y refusèrent.) fut

invité, à ce propos, le 10 juillet 1835, à interroger

certains personnages qu'on savait posséder des renseignements sur

la question. Trois seulement furent entendus, les juges estimant qu'il

serait superflu de convoquer les autres.

Le Sid Mohammed, Khasnadji de la Régence, déclara que le

Jardin du Dey avait toujours été la propriété

du Beylik.

Le Sid Mustapha, Saïdji du Palais (payeur), affirma que, durant son

ministère, il ne servit jamais de rentes aux héritiers.

Mâalem Ahmed, amin des maçons, fit connaître que le

grand bâtiment du jardin fut édifié, en 1820, par

le Dey Hussein; que les écuries situées à gauche

de l'entrée, furent construites par le dernier Khasnadji, Braham,

"avec l'argent, les matériaux et les mules du Beylik"

(sic) que celui-ci fit également creuser le puits "voisin

du pavillon du Général Berthezène", établir

les *différentes conduites d'irrigation et installer un jet d'eau

à bassin de marbre, qu'il prit au jardin Bakri, contigu à

la campagne du Dey.

L'amin déclara enfin, qu'une partie des fruits, des légumes

et des fleurs, était portée chez le Dey. Le reste était

vendu au profit du Trésor. La campagne appartenait donc bien au

Beylik. Le premier jardinier de la propriété qu'on interrogea,

d'autre part, fit savoir qu'avant l'arrivée de Lord Exmouth (1816),

le jardin était cultivé par des esclaves chrétiens

que nourrissait l'État, et qu'il le fut, après, par des

ouvriers maures, rétribués sur la caisse publique.

Il déclara aussi que le grand mur de clôture était

l'oeuvre du Dey Hussein et qu'une partie des moutons élevés

dans cette enceinte (il y en avait 500) était réservée

à celui-ci et à sa suite.

Il dit encore que, de 1820 à 1830, la propriété fut

administrée par les Khodjetel-Kheil qui étaient les administrateurs

des domaines ruraux du Beylik.

On apprit, en outre, que les gens du Hamma et de Bouzaréah étaient

chaque année réquisitionnés officiellement pour le

service de la récolte du domaine extérieur à l'enclos.

Ces divers témoignages, qui établissaient que le Jardin

du Dey, était bien une pro- priété du Beylik en 1830,

confirmèrent définitivement les droits de l'État

sur ce domaine.

Cependant, le nouvel hôpital qu'on installa bientôt là,

n'occupa tout d'abord qu'une partie de la propriété dont

la superficie était de huit hectares.

Le jardin potager mentionné plus haut fut loué jusqu'en

1840, à un sieur Carrel, pour la somme de 3.010 francs. Un rapport

nous apprend que la valeur des diverses cultures de ce jardin était

à cette époque, de 17.403 francs 85.

Une portion du domaine, extérieure au mur d'enceinte, fut louée

aussi en mai 1834 à un sieur Wittersheim, pour la somme de 2.550

francs.

En 1837, dans la partie Ouest, qui était employée à

la culture de la cochenille, vingt ares furent mis à la disposition

du Service de Santé pour la création d'un Jardin Botanique.

Ce jardin, agrandi dans la suite, acquit en 1848 une surface de deux hectares.

Il fut affermé, à cette époque, pour la somme de

1.000 francs par an, à un particulier qui, en même temps,

loua pour 1.500 francs deux hectares de jardin dépendant de la

Salpêtrière.

Au mois de février de l'année 1857, la dame Goussem, chargée

des intérêts de la princesse N'fiça, fille d'Hussein,

obtint du Gouverneur que des fouilles fussent effectuées dans l'ancien

jardin du Dey. Ces fouilles demeurèrent infructueuses.

Le Jardin du Dey n'était pas habité par Hussein en 1830.

Il était, à cette époque, loué au Ministre

des Finances. La maison étant trop vaste pour être occupée

en entier, plusieurs chambres du corps de logis avaient été

transformées en magasins de laines; d'autres pièces avaient

reçu un dépôt considérable de couscous, de

blé et d'orge. Dans les chambres voisines des cuisines, on retrouva

de grandes jarres remplies d'huile d'olive et de beurre fondu, des pots

pleins de viande de mouton, cuite et conservée dans de la graisse.

Le Jardin du Dey, qui comprenait deux grands bâtiments à

l'entrée et deux pavillons, fut habité au début de

la conquête par le Général Berthezène et par

le Général Clauzel ( Le

célèbre Baudens, nous l'avons rappelé ailleurs, exerça

en cet hôpital. En 1917, le nom du préconisateur de la quininè

contre les fièvres, Maillot, fut donné à cet établissement.

En 1934, une plaque

de marbre commémora, dans les jardins, les membres du

service sanitaire, morts victimes de leur dévouement.).

Un seul pavillon (celui des officiers), subsiste aujourd'hui. L'autre,

érigé à l'Ouest de celui-ci, disparut en 1850. Bien

avant, avaient déjà disparu de remarquables bosquets et

vergers. En 1835 était mentionnée comme intacte encore,

une superbe orangerie que sillonnaient des allées "pavées

de mosaïque".

Le beau pavillon des officiers se signale

par de magnifiques salles voûtées que soutiennent des colonnes

de marbre groupées par deux ou par trois, ce qui est assez rare

- par des salons parés de fresques de Raynaud, de Cauvy - d'un

tableau également, de Taïb, reproduisant Larrey devant Lannes

blessé à mort - par des couloirs plaqués de faïences,

de bandeaux d'émail où l'épigraphie musulmane dit

par exemple : "La précipitation donne des regrets"

- "La patience est le salut" - par des cours dans la

verdure desquelles chantent des jets d'eau et dont l'une s'originalise

de piliers étonnamment trapus.

L'hôpital fut visité, en 1842, par Larrey; en 1846, par le

Ministre Salvandy; en 1865, par Napoléon III; en 1900, par le Général

André, Ministre de la Guerre; en 1922, par Mme Millerand; en 1925,

par les Ministres Borel et Antériou.

Comme il a été dit aux articles : Casernes et Mosquées

occupées, Alger eut également au début un hôpital

civil.

L'hôpital civil fut, en 1832, rue des Consuls, en l'ancienne mosquée

El-Kechach, devenue école des Beaux-Arts. En 1838, rue Bab-Azoun,

en la caserne turque Kherratine.

Le dirigea le docteur Bauwen*, ancien médecin

du Consulat d'Angleterre, membre du collège royal d'Edimbourg et

de Londres, nommé le 30 mars 1832. Ses appointements lurent de

3.000 francs. L'une de ses filles épousa le Consul de Suède

Schultz. En 1852, l'hôpital fut à Mustapha-Inférieur

où il est encore.

*note du

site: ainsi écrit dans l'édition

Les Turcs avaient, rue de l'Aigle, un asile primitif pour les soldats

devenus impotents. Un Allemand, étudiant en médecine, Pfeiffer,

organisa en 1830 un hôpital pour les blessés ramenés

de Staouêli.

A cela se réduisit le Service sanitaire turc. Pour le passé,

cependant, est à mentionner l'hôpital militaire que fit construire,

en 1550, le Pacha Hassan.

Dar-el-Baroud (Salpêtrière)

Au Jardin du Dey ont été annexés

les bâtiments voisins de la Salpêtrière

qui datent du commencement du XIXème siècle et que termina

en 1815 M. Schultz ( Ancien officier

du Génie.), précité, Consul de Suède

à Alger. Un hôpital pour 700 malades y fut créé.

Ces bâtiments, desquels dépendaient un grand jardin et un

champ de quatre hectares, comprenaient une villa et une construction appelée

Dar-el-Baroud ( Une inscription qui

se trouvait autrefois à Dar-el-Baroud figure aujourd'hui à

l'entrée de la caserne de la Casbah. titre pour la traduction).),

la maison de la poudre (d'où le nom de Salpêtrière).

Cette partie a été transformée en caserne pour les

infirmiers de l'hôpital.

Auprès de la Salpêtrière se trouvait le Marabout de

Sidi-Yacoub ( Le quartier de Sidi-Yacoub

était appelé : Fas-el-Djenaïn (Banlieue des Jardins).),

dont la dotation se composait "d'une boutique, d'un jardin potager

et d'un champ".

Cet édifice religieux fut occupé par la troupe dès

la Conquête. En face de ce marabout, sur le bord de la mer, se trouvait

une petite mosquée que fit construire Ahmed-Pacha, à la

fin du XVIIème siècle. Elle fut démolie au début

de l'occupation.

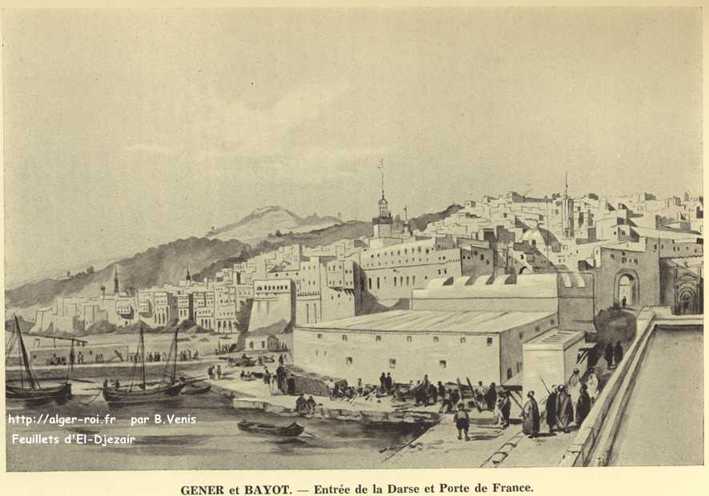

Gener et Bayot.- Entrée de la darse et Porte de France (entre pages 224 et 225) |