Sidi Abd-er-Rahman

La gracieuse

mosquée Sidi Abd-er-Rahman qui, avec, son élégant

minaret à colonnettes, se dresse de façon si pittoresque

au-dessus des bosquets du

Jardin Marengo,a été construite en 1696, sur

l'emplacement de la kouba en laquelle avait été inhumé,

en 1471, le célèbre docteur africain, Sidi Abder-Rahman.

Ce personnage, qui alla en Orient étudier les sciences et la théologie

appartenait à la tribu des Tçalba, laquelle au VIIIème

siècle, domina sur la Mitidja, d'où son surnom de : Tçalbi.

Détail déjà rappelé : Abd-er-Rahman habita

à Alger une maison de la rue de la Charte, aujourd'hui enclavée

dans l'ancienne Préfecture. Il était né en 1387.

De nombreux musulmans furent enterrés autour de la mosquée

du saint, qui elle- même, contient plusieurs tombes.

On remarque à l'extérieur :

Le tombeau de Ouali Dadda dont les restes étaient autrefois rue

du Divan. La kouba érigée en cette rue, fut démolie

en 1864 pour l'agrandissement du couvent de la Miséricorde. Sur

son emplacement se trouve une école de filles. A cette kouba était

annexé un refuge entretenu avec les biens que laissa le saint.

Selon la légende, ce saint venu d'Orient par mer, sur une natte,

souleva contre les navires de Charles-Quint les flots qu'il battit au

préalable, de verges. Il mourut en 1554.

Son tombeau présente l'inscription suivante : "Il est le

saint des créatures et le pôle des êtres créés.

Lorsqu'il se proposa de partir pour l'autre monde, en louant Dieu, nous

entendîmes une voix prononçant la date de sa mort; elle disait

:

"Que Dieu l'abreuve d'une boisson purifiante". Année

961 (1554)."

Ouali Dadda, rapporte Berbrugger, tenait, en dépit de sa sainteté,

rue du Divan, une taverne où

il vendait de l'alcool. On conserva dans sa primitive kouba, son fusil,

sa masse d'armes et sa hallebarde.

Le temporel de Ouali-Dadda était d'une certaine importance. Son

haouch de Maison-Carrée qu'acquit le Maréchal Clauzel, comprenait

un marabout sous son vocable. Là, au début de la Conquête,

furent tués 30 soldats de la Légion Etrangère. Il

y avait en ce lieu, nombre de vaches, de moutons, de chevaux, une grande

quantité de grains, sous la garde du Ministre des Biens Ruraux.

Le 10 du premier mois de l'année, celui-ci remettait à l'Oukil

de la rue du Divan, la somme qui lui revenait. Cette somme assez élevée,

tomba après 1830, à 720 francs.

Le tombeau de Sidi-Mansour, précédemment à la porte

d'Azoun. Les restes de ce marabout furent transportés à

Sidi-Abd-er-Rhaman en 1846, quand eut lieu la démolition du rempart

près duquel le saint était inhumé. Ce personnage

qui vivait au XVIème siècle fut le disciple de Sidi Zenouk

qui, lui-même, avait suivi les leçons de Sidi Abd-er-Rahman.

(Voir à : La

Porte d'Azoun et ses abords).

La tombe de marbre de Khedeur-Pacha, qui fut étranglé en

1605 par ordre de Kouça Mustapha, pacha vassal de la Sublime Porte.

Le tombeau d'Ahmed-Bey, de Constantine, qui fut interné en 1848

à Alger et habita une maison de la rue Scipion où fut plus

tard le commissariat central.

Le tombeau de Sidi Abd-Allah dont une rue de la ville porte le nom.

La tombe du muphti hanefi Boukandoura et, tout près, celle de Ben

Zakour, imma de la grande mosquée.

Le magnifique tombeau de marbre de Youcef Pacha, ciselé d'épigraphies

et de fie stylisées.

Au-dessus de ces sépultures se dressent un cyprès et un

palmier centenaires, plus joli effet.

Dans les bâtiments attenants à la mosquée, se trouvent

le tombeau de l'oukil Ouada, dernier architecte de ce temple, et plusieurs

tombes anciennes.

Cette partie de l'édifice comprend les cuisines où sont

préparés les repas desti: aux pauvres que secourt régulièrement

la mosquée.

A l'entrée du marabout de Sidi Abd-er-Rahman est scellée

une inscription où célébré l'oukil Abd-el-Kader

qui, en 1627, édifia le monument. La première ligne texte

dit : "Ceci est le tombeau de Sidi Abd-er-Rahman".

Au-dessus du porche se voit une autre inscription nommant le dey Hadj

Ahn qui ordonna la construction de l'édifice. Le mot "Bitchoukin"

(Amour) qui trouve forme un chronogramme donnant d'après la valeur

numérale des lettres date de la fondation de la mosquée

: année 1108 (1696).

Dans l'intérieur du temple, repose ce saint, sous une magnifique

châsse de bois sculpté et doré qu'environnent des

bannières de soie. A la coupole, sont suspendus nombreux, des lustres

de cristal et aussi des étendards d'étoffes précieuses

qui, avec les ex-voto et les faïences rares du pourtour, forment

un ensemble d'une exquise originalité.

Une inscription s'y trouve aussi, qui rappelle que l'entier achèvement

de l'édifice fut réalisé par les soins de l'oukil

Sidi Ouada, sous le pacha Abdy, en 1730.

Tout près est appendu un tableau reproduisant l'aspect présenté,

il y a de siècles, par la mosquée dont le minaret apparaît

tout enluminé ( Des traces de

couleurs se retrouvent, en effet, sous la couche de chaux des murs de

ce minaret.).

Il y a en outre dans ce sanctuaire, les tombeaux d'Hassen-Pacha, de Mustapha

Pacha et du dey Ahmed.

Au fond, près du mirhab : le tombeau de Rosa, fille d'Hassen-Pacha.

(Mirhabdécoré, contrairement à la tradition malékite,

ce temple n'ayant qu'un caractère de chapelle).

Au pied de la châsse, sont inhumés les restes du savant Boudjema

qui fut le professeur de Sidi Abd-er-Rahmnan.

Dans le sanctuaire furent déposés des étendards offerts

par la population musulmane aux Tirailleurs lors de leur départ

pour les expéditions coloniales pour la grande guerre. La bibliothèque

renferme un manuscrit précieux, vieux de plus de 750 années.

En cette mosquée vinrent plusieurs souverains. Des distributions

hebdomadaires d'aliments aux indigents ont lieu à Sidi Abd-er-Rahman.

Chaque année, la femme du Gouverneur en fonction préside

l'une d'elles.

C'était, extérieure à la mosquée, et dans

le jardin Marengo même, que se trouvait naguère encore, la

kouba où fut déposée Lella Aïcha, petite fille

du célèbre docteur. Cette kouba fait aujourd'hui partie

de la nécropole de Sidi Abd-er-Rahman.

De nombreuses dotations furent faites dans le cours des siècles

au profit de cette mosquée. Celle-ci, en 1830, possédait

soixante-neuf immeubles, rapportant annuellement 6.000 francs.

Parmi les dons en nature faits à Sidi Abd-er-Rahman, nous relevons

celui, original, d'une dame Douma bent Mohammed qui, en 1825, constitua

en habous ses chaudrons de cuivre en faveur du tombeau du saint. Ces ustensiles

devaient servir à la cuisson des aliments distribués aux

pauvres. Ils devaient être "entretenus, étamés

et réparés" sur les revenus d'une boutique dont

la donatrice était propriétaire.

On sait que les mosquées donnaient droit d'immunité à

tous les individus poursuivis qui s'y réfugiaient.

Sidi Abd-et-Rahmnan, en 1829, servit d'asile à un certain Hadj-es-Saadi,

ancien mezouar. Celui-ci, en reconnaissance de la protection qu'il reçut

du saint, s'engagea à affranchir tous ses esclaves nègres.

C'est sur le tombeau de Sidi-Abd-er-Rahman que les Musulmans, en contestation

d'affaires, sont appelés à témoigner en présence

de leurs juges, de la sincérité de leurs déclarations.

L'actuel imam est M. Amin Kaddour.

Au sujet du nom "Abd-er-Rahman"

Le nom, Sidi Abd-er-Rahman,

il convient de l'indiquer en complément de cet article, signifie

: Monseigneur, serviteur du Clément

- il est porté par nombre de Musulmans.

Nous signalerons à ce propos, le sens d'autres noms tels : Abd-Allah,

serviteur de Dieu; Abd-el-Aziz, serviteur du Tout-Puissant; Mahi-Eddin,

dirigé par la religion; Kheïr-ed-Din, le bien de la religion;

Salah-ed-Din (Saladin), le restaurateur de la religion.

Parmi les prénoms, certains sont des noms de patriarches ou de

prophètes : Ibrahim (Abraham); Yacoub (Jacob); Moussa (Moïse);

Soliman ou Sliman (Salomon); Daoud (David); Aïssa (Jésus -

qualifié prophète, lui aussi).

Autres prénoms : Mustapha (élu de Dieu); Mohammed, Mahmoud

(le bien loué); Hassan (le beau) avec Hoceïn, Hussein, comme

diminutifs; Kadour (le fort).

Prénoms féminins : Aïcha (heureuse); Messaouda (fortunée);

N'fiça (précieuse); Yasmina (jasmin); Zohra (fleur d'oranger).

Parmi les noms, il en est indiquant une origine : Djezaïri (d'Alger);

Cherchali (de Cherchell); Trabelsi (de Tripoli); Stambouli (de Constantinople);

Ben Genouïs (de Gênes); rappelons en outre que maints noms

de chrétiens ne sont autres que des noms arabes modifiés,

par exemple : Alvarès (El Farés), le cavalier; Darbéda

(Dar Beïda), la maison blanche.

Sidi Abd-Allah

Ce temple à minaret intéressant,

comporte une école coranique. (Voir à son sujet rue Sidi-Abdallah,

à l'article

Rues, places, quartiers).

Sidi Mohammed Ech-Cherif

Ce marabout se trouve dans l'ancien Alger, en un joli site dénommé

par les artistes : carrefour Fromentin. Le saint personnage inhumé

là depuis 1541 - année de l'expédition de Charles-Quint

- est l'objet d'une grande vénération de la part des femmes

musulmanes. C'est à lui, en effet, que celles d'entre elles qui

désirent goûter les joies de la maternité viennent

adresser leurs voeux.

A ce marabout a été annexée une zaouïa. Un ancien

état des dépenses de cet établissement mentionne

entre autres choses, l'achat de soixante litres d'huile pour l'éclairage

- d'un certain nombre de nattes - et aussi de vingt-cinq livres de sucre

"pour le breuvage offert aux savants qui viennent là faire

leurs dévotions".

La zaouïa était généreuse pour les pauvres.

A ceux-ci, le jour de la grande fête du Mouloud, elle offrait, dit

un document , "deux boeufs, dix-huit mesures de blé, trente

livres de beurre, dix charges de bois, six mesures d'huile, etc...".

A l'entrée du marabout, se trouve une fontaine que le Comité

du vieil Alger a fait décorer de mosaïques et d'un auvent.

L'imam du temple est M. Chérif Zahar.

Sidi Bou-Ghedour

Non loin de Sidi Mohammed Ech-Chérif,

un autre saint personnage fut inhumé, au XVIe siècle, qui

était surnommé Sidi bou Ghedour (l'homme aux marmites).

Pendant le siège d'Alger par Charles-Quint, dit une légende,

cet homme descendit sur le quai de la darse où il brisa une certaine

quantité de pots de terre récemment débarqués.

Les Musulmans, d'abord surpris de sa conduite, constatèrent bientôt

avec admiration, paraît- il, qu'à chaque vase mis en pièces,

une galère impériale se fracassait à la côte.

La foule le considéra sur-le-champ comme un saint et lui donna

le surnom de Bou Ghedour.

Le mérite d'avoir provoqué la tempête devenue si funeste

à la flotte de Charles- Quint, fut aussi attribué (voir

plus haut) à Ouali Dadda, à Sidi Bethka dont s'élevait

le marabout près de la porte d'Azoun, et à un nègre

du nom de Youssef, qu'on oublia, à la suite d'une démarche

que fit auprès de Hassen-Agha, l'aristocratie religieuse, humiliée

de la notoriété dont commençait à jouir cet

esclave.

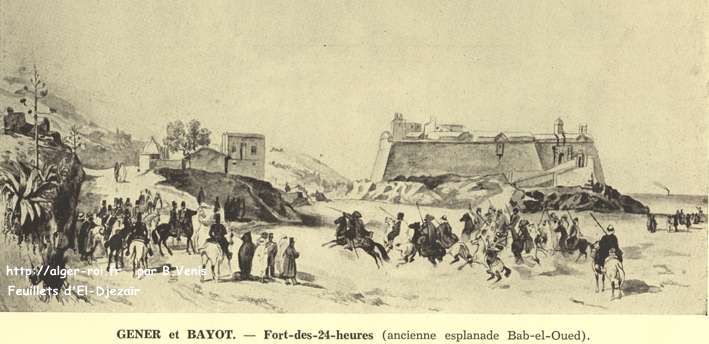

Gener et Bayot.- Fort des 24 heures - ancienne esplanade Bab-el-Oued (entre pages 160 et 161) |

Marabout Sidi-ben-Ali

et Cimetière (dit des Princesses)

Rue Mirabeau (1

Cette voie fut baptisée : rue N'fiça,

du nom de l'une des deux princesses enterrées en son cimetière.),

anciennement rue de l'Empereur

Cette petite nécropole située

au centre de la ville arabe, comprend le tombeau du saint très

vénéré des Musulmans : Sidi Ahmed ben Ali.

Tout près, ont été inhumées deux filles d'Hassan-Pacha,

dont les tombes présentent deux stèles de marbre et un cippe

surmonté d'un turban.

Les inscriptions de ces stèles sont les suivantes :

"Voici le tombeau de feue Fatma bent Hassan Bey. Que Dieu lui

pardonne ainsi qu'à tous les Musulmans. Amen! Amen!"

"Voici le tombeau de Cê1le qui est en possession de la miséricorde

de Dieu : N'fiça, fille de feu Hassan Pacha. Que Dieu lui fasse

miséricorde ainsi qu'à tous les Musulmans."

D'autres tombes subsistent encore là, décorées de

pièces d'ardoise aux fines ciselures. De très vieux figuiers

étendent leur feuillage sur ce lieu, colorant d'un étrange

jour vert, ce coin d'un charme particulier.

Avant la guerre, le Comité du Vieil Alger avait pris à sa

charge l'entretien de ce pittoresque cimetière, 700 carreaux émaillés,

anciens, recouvrirent les allées. Des plantes, des fleurs l'agrémentèrent.

Le tout fut malheureusement détruit par une plèbe du voisinage.

Mosquée des Mozabites

Aux édifices religieux relevant du

rite maleki ou du rite hanefi est à ajouter, pour Alger, la mosquée

d'un culte dissident, celles des Hadites communément désignés

: Mozabites.

Les adeptes de cette secte n'admettent que la lettre du Coran, ne souffrant

nulle interprétation du livre de Mahomet. Leur dissidence religieuse

valut aux Mozabites du passé, aux Ouabites, de nombreuses persécutions.

Obligés de s'expatrier de l'Orient, ils s'enfuirent à Djerba

puis jusqu'à Tiaret d'où ils durent encore émigrer

pour se fixer dans le Sud algérien en l'aridité duquel ils

créèrent de magnifiques oasis

Des colonies de schismatiques se formèrent encore à Masaté,

à Zanzibar.

Un temple, il y a quelque soixante ans, fut par eux édifié

à Alger, rue de Tanger, sur l'emplacement d'un plus ancien, dont

l'actuelle génération n'a qu'un vague souvenir.

Ce temple qui comporte une coupole reposant sur des colonnes est décoré

d'intéressants panneaux de faïences.

Un hammam l'avoisine. Seuls, les hommes viennent prier là, les

femmes, par tradition, demeurant au pays.

A la mosquée ibadite est adjointe une mahakma que préside

un cadi.

En raison de leur audacieuse conduite lors du siège de la ville

par Charles-Quint, les Mozabites, détail donné précédemment,

reçurent des Barbaresques, le monopole des bains maures et des

boucheries.

Lieux de dévotion des Nègres

Le mahométisme des Nègres s'associe, on le sait, de croyances et de pratiques particulières. On trouvera à ce sujet des indications au chapitre : La Banlieue (Fontaine des Génies).

Temples israélites

Comme il a été dit, des renseignements

sont donnés à leur sujet à "la

Ville et la Conquête" (rue Bab-Azoun).