Casernes

- suite

Le corps des Janissaires

Chaque homme, dit Venture-Paradis, recevait à son arrivée

à la caserne, une chemise de toile grossière, un manteau

de gros drap, un pantalon de coton, une chéchia, une ceinture

rouge, une foutah verte, une paire de souliers et une couverture de

laine très courte et très étroite; enfin une natte

devant lui servir de lit.

Les armes qu'on lui prêtait étaient : un mousquet, un yatagan,

une paire de pistolets dont le prix, en cas de perte, était retenu

sur sa solde. Une livre de plomb lui était fournie, dont il devait

faire des balles. L'achat de la poudre lui incombait. Il touchait, par

jour, quatre pains de 6 à 7 onces chacun.

Les janissaires logeaient par trois dans des chambres spacieuses. Des

esclaves les servaient et prenaient soin de leur caserne. Lorsqu'ils

étaient destinés aux camps ou aux garnisons éloignées

d'Alger, ils recevaient une paire de semelles pour la réparation

de leurs souliers.

Le service était d'un an, suivi d'un congé d'égale

durée; il recommençait ensuite dans les mêmes conditions,

tant que l'homme était valide. L'exécution d'un Janissaire

n'avait jamais lieu publiquement.

La hiérarchie se décomposait ainsi :

L'agha ou général,

à qui étaient remises, chaque soir, les clefs de la ville

( Celles de Bab-Azoun,

de Bab-el-Oued

et de Bab-ed-Djedid.), avait le droit de se faire précéder

au-dehors de deux chiaoux.

Le chaya ou bachi-boulouk-bachi,

colonel remplaçant l'agha. Cet officier portait des plumes blanches

à son turban.

Les boulouk-bachi, sortes de capitaines,

coiffés d'un long bonnet et parés, dans le dos, d'une

croix rouge tracée sur une pièce de cuir.

Les yodach-bachi ou lieutenants,

portant dans le dos une longue bande de cuir.

Au-dessous venaient :

Les peis, qui étaient les

quatre plus anciens soldats de la compagnie attendant leur avancement.

Ils portaient un bonnet plaqué de cuir.

Les soulaks, les

huit plus anciens après les peis. Ils avaient un bonnet

présentant en avant un tuyau de cuivre et portaient un sabre

doré. Ils servaient de gardes au Dey.

En campagne il y avait, pour chaque tente de vingt hommes, un

oukil el hardj chargé de pourvoir aux besoins de cette

tente.

L'armée comprenait aussi, pour la fourniture de l'eau et pour

la défense de cette eau, des lanciers nommés sagiards.

Au Camp

Les soldats étaient abrités

par des tentes circulaires pouvant contenir jusqu'à trente hommes.

Chaque tente avait un boulouk-bachi, un yodach-bachi, un oukil el hardj.

Il s'y trouvait dix-sept soldats et quelques Maures armés, destinés

au service de la tente et à la conduite des bêtes de somme.

Le transport des bagages était assuré, pour chaque tente,

par six chevaux ou mulets.

Les soldats ne portaient en marche que leur sabre et leur mousquet.

Les bagages précédaient l'armée. En arrière

de la troupe, se trouvaient les chevaux destinés à remplacer

ceux qui avaient été tués. Ils servaient aussi

au transport des blessés.

La Solde

La solde, touchée tous les deux

mois, était de quarante sols au début. Elle doublait après

six mois. La solde du colonel correspondait à vingt livres tournois

environ.

En 1828, la haute-paye n'était plus, pour deux mois, que de trois

piastres, soit seize francs.

Les janissaires recevaient leur solde au Palais, en présence

du Dey, de l'agha et du divan. L'agha demeurait assis. Le Dey faisait

l'appel nominal.

Les janissaires, peu intimidés par la présence de ces

hauts personnages, examinaient scrupuleusement la monnaie qui leur était

remise et refusaient impitoyablement les pièces leur paraissant

légères.

Le Dey qui demeurait toujours janissaire, ne touchait que la haute-paye,

mais il avait en plus, des profits sur le droit d'ancrage, sur la vente

des esclaves, sur la vente des prises. Les présents consulaires

et autre redevances faisaient aussi partie de ses bénéfices.

Quant à l'agha, il ne touchait que 2.000 pataques

(1.600 francs tous les deux mois).

Le janissaire avait en outre, une part sur les prises maritimes quand

il était embarqué sur les vaisseaux corsaires. Par suite

de libéralités d'anciens miliciens parvenus à de

hauts emplois, certaines chambres de janissaires se trouvaient propriétaires

d'immeubles mis en valeur par des oukils que nommaient ces chambrées.

Ceux-ci disposaient des revenus pour améliorer la situation des

janissaires.

Le retour d'une grande fête ou encore un changement de Dey valaient

à chaque soldat une augmentation de salaire.

Aussi l'appât d'une meilleure solde fit-il égorger plus

d'un Dey.

Cette milice redoutable dont les principaux officiers faisaient partie

de droit du Divan, était véritablement maîtresse

à El-Djezaïr. Au moindre mécontentement les janissaires

allaient manifester à la porte du palais de la Jénina

où ils portaient leurs marmites renversées. Bien souvent

l'équipée tournait au drame et se terminait par l'égorgement

du Dey.

L'avancement en ce corps étant donné à l'ancienneté

et à l'élection, le dernier des miliciens pouvait prétendre

aux plus hauts grades. Quelques uns arrivèrent à la dignité

suprême de la Régence. Cette haute fortune ne les rendait

cependant pas oublieux de leur passé, et chacun de ces deys faisait,

suivant la tradition, réparer et enjoliver sa chambre de soldat

ainsi que le prouvent diverses inscriptions du genre de celle-ci qui

fut retrouvée au

Cercle Militaire.

"Achji Hassan a fait inscrire cette date: 1205 (1791) et a réparé et restaura sa chambre".

Cet Hassan devint Dey, le 12 juillet 1791.

L'achji (cuisinier) goûtait

les mets du pacha; il était aussi directeur du personnel de celui-ci

et parfois, des prisons militaires.

Les archives relatives aux casernes "Médée"

nous renseignent sur les denominations qu'y avaient certaines chambres

:

C'étaient par exemple :

- La chambre d'El-Hadj Ali, agha des spahis.

- La chambre de Soliman Raïs.

- La chambre d'Osman Bey.

- La chambre du pacha Ahmed.

L'Embarquement des Janissaires en 1830

Après la prise d'Alger, le Maréchal

de Bourmont dédaigna l'utilisation des Janissaires. Il ordonna

leur transfert en Asie Mineure.

Voici la relation de Barchou sur leur embarquement :

"Des détachements d'infanterie les allaient prendre à

leurs casernes ou bien à domicile et les amenaient par bandes

nombreuses sur les quais. Ils attendaient là, les issues gardées

de tout côté, leur tour de se rendre à bord où

les transportaient de nombreux canots allant incessamment du rivage

à nos vaisseaux et revenant de nos vaisseaux au rivage."

"Parmi ces soldats, les uns étaient tellement chargés

de vêtements et d'effets, qu'ils ployaient sous le poids; d'autres

portaient à la main quelques corbeilles de dattes ou de figues;

d'autres des vases pleins d'eau, qu'ils s'efforçaient de conserver

entiers et pleins au milieu du mouvement de la foule, inestimable trésor

par la chaleur qui nous accablait."

"Le bagage du plus grand nombre ne se composait que de ces deux

choses : une longue pipe, qu'ils avaient à la bouche, et un sac

de tabac suspendu à leur veste. J'en vis un toutefois, qui avait

sous le bras un magnifique exemplaire du Coran et à la ceinture,

une fort belle écritoire."

"Quand un bateau s'éloignait, c'était un échange

de signes de mains et de cris d'adieux entre ceux qu'il emportait et

ceux qui demeuraient au port. Quand au contraire, une embarcation accostait

le rivage, on voyait se former des groupes distincts et compacts parmi

ceux dont le tour d'embarquement arrivait."

"Ceux des exilés qui se trouvaient liés par quelque

rapport d'humeur, de goûts ou de caractère, se rapprochaient

ainsi les uns des autres pour faire la traversée ensemble et

débarquer au même port ( L'arriéré

de deux mois de solde, 5 piastres d'Espagne, avait été

payé par la France aux Janissaires. Ceux-ci furent fort étonnés

de cette libéralité."Ainsi vous nous payez pour le

temps où nous nous sommes battus contre vous ?" dit l'un

d'eux à l'aide de camp du général Berthezène.

"Vous l'avez dit" lui répondit l'officier. Le Turc

ne pouvait en revenir.)."

"Orgueil, courage ou résignation à la fatalité,

ils ne laissaient échapper aucune plainte et ne nous adressaient

aucune prière, aucune réclamation."

"Les femmes qui partagaient cette émigration, montrèrent

la même fermeté que les hommes ( En

raison de la confusion qui se produisit au cours de certains embarquements,

toutes les femmes ne purent accompagner leurs maris. Quelques-unes ne

le voulurent point.)."

"Assises sur des pierres ou sur des piles de boulets, elles attendaient

à côté de leurs maris, leur tour d'embarquement."

"Autour d'elles jouaient leurs enfants, tantôt insouciants

de ce qui se passait, tantôt criant, pleurant, s'effrayant de

ce que tout cela avait d'étrange et de nouveau. Voilées

comme à leur ordinaire, ces femmes se cachaient plus sévèrement

que de coutume, quand un chrétien passait auprès d'elles

ou les frôlait involontairement" (2

Le journal L'Aviso, du 18 août, dit à ce sujet : "On

voit tous les jours la baie sillonnée par des barques chargées

de femmes et d'enfants, celles-ci à la recherche de leurs maris.

oCependant, nombre de Turcs embarqués déjà, ont

en vain demandé leurs femmes, car ces dernières ne se

sont pas souciées de les suivre.").Telles furent

les conditions dans lesquelles s'effectuèrent les départs

de ces vaillantes cohortes barbaresques qu'on exilait si hâtivement

de ce pays avec leurs familles, et qui, on le reconnut plus tard, eussent

pu nous rendre ici de si précieux services!

Les Fours de la Jénina(Rue Bab-el-Oued)

Les Fours de la Jénina étaient,

en suite du palais de la Jénina, qui s'élevait, place

du Gouvernement, de vastes galeries couvertes par des voûtes

que soutenaient des colonnes très courtes. De larges ouvertures

s'y trouvaient pour la distribution de l'air et de la lumière.

Les foyers, au nombre de seize, étaient en brique, de forme elliptique

et très élevés, ce qui nécessitait une grande

quantité de combustible. II y avait là neuf moulins.

Les pétrins étaient comme à l'ordinaire, en bois.

Il y avait en ces bâtiments, des magasins pour la farine, le pain,

le biscuit, qu'on trouva tous remplis, en 1830 (Rozey).

La Manutention turque fut utilisée par nos troupes ainsi que

de nombreux magasins voisins de celle-ci, où l'on installa le

Campement ( Ces bâtiments s'étendaient

jusqu'à la rue Jénina.).

En 1857, la Manutention française fut sur l'actuel

boulevard Carnot, voisine du Campement. Sur son emplacement

va s'élever la

nouvelle Mairie.

DAR-en-NHAS (Fonderie)

Ce bâtiment, situé près

de la porte Bab-el-Oued (la rue de la Fonderie en rappelle le souvenir)

( Là se trouvait le quartier

Bir-ez-Zenak (le puits des rues).) avait trente mètres

de longueur. Il était très haut et comportait une tour.

Son nom signifie Maison du Cuivre.

Cet établissement ne comprenait qu'un seul fourneau, mais fort

bien construit. Le moule destiné à recevoir la fonte était

placé dans une fosse devant l'ouverture par où elle s'écoulait.

Un treuil placé au-dessus servait à retirer la pièce

massive. Celle-ci était forée ensuite. Pour cela on la

plaçait verticalement dans un appareil très complet, composé

de plusieurs roues qui étaient disposées les unes au-dessus

des autres, suivant plusieurs étages, et qui occupaient dans

la tour, une hauteur de vingt mètres.

De l'autre côté de la rue, se trouvaient les ateliers des

moules et des bombes dont plusieurs étaient d'une grosseur énorme

(Rozey), ainsi que plusieurs forges et fourneaux dans lesquels on fabriquait

les projectiles. On en fabriquait tant que les magasins situés

hors des portes Bab-el-Oued, en étaient remplis jusqu'au plafond.

Près de ces magasins, dans le fossé de la ville, se trouvaient

d'autres magasins où étaient réunis les matériaux

des navires capturés qu'on avait démolis. La démolition

s'effectuait sur une plate-forme, voisine de la mer.

Au XVIIIème siècle (détail donné à

: La Casbah (voir)),

un maître-fondeur français, François Dupont, fut

attaché à cet établissement. Un acte de 1706 fait

déjà mention de Dar-en-Nhas. L'artillerie en prit possession

en 1830 ( L'arsenal français

fut créé en 1854, sur l'esplanade Bab-el-Oued, où

il demeura jusqu'en 1896, époque où il fut réinstallé

à l'extrémité du Champ-de-Manoeuvre.).

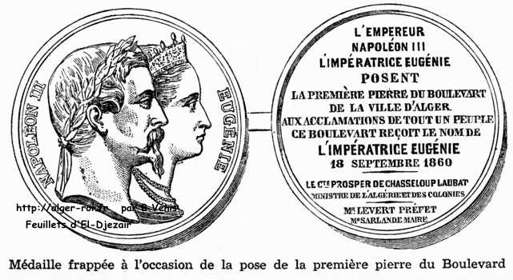

(Illustration de la page 102 des Feuillets

d'El-Djezaïr)

Médaille frappée

à l'occasion de la première pierre du boulevard de l'Impératrice

Eugènie ( puis

bd de la République)