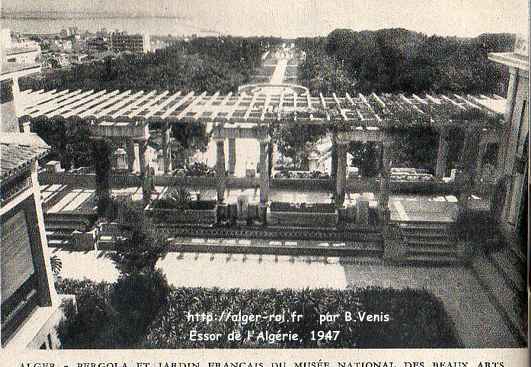

Pergola et jardin français du musée

national

|

Sans doute manquons-nous du recul nécessaire pour porter un jugement

sur l'évolution culturelle de l'Algérie pendant les années

de guerre. Nous ne pouvons que nous rendre compte d'une façon bien

incomplète de ces efforts, de cette activité qui, répondant

dès le lendemain de la bataille perdue et de l'armistice, à

l'appel chi r 8 juin 194o et aux lueurs d'espoir qu'il apportait, devaient

maintenir la vie spirituelle sur cette terre française jusqu'à

la libération et la victoire.

18 juin 1940, 8 novembre 1942, 8 mai 1945 : ces grandes dates jalonnent

le chemin à parcourir.

Au mois de juin 1940 les populations de l'Afrique du Nord, qui avaient

vu s'embarquer vers la France une grande partie de leurs forces armées,

ne comprirent pas immédiatement ce qui se passait de l'autre côté

de la mer; et c'est avec stupeur qu'elles accueillirent la nouvelle de

la suspension des hostilités.

Les terribles épreuves de la Patrie dictaient son devoir à

l'Algérie. De même que colons et fellahs devaient contribuer

au ravitaillement de la France, il importait aux intellectuels de maintenir

la vie de l'esprit, de montrer que nos valeurs spirituelles n'avaient

pas succombé dans la tourmente. Des savants et des écrivains

de la Métropole et d'Algérie trouvèrent sur ce sol

africain un refuge pour l'expression de leur pensée. On put y lire,

fait sans précédent, dans une revue publiée à

Alger, des articles signés Paul Valéry, Giraudoux, Louis

de Broglie, Joliot, Esclangeon, Jean Rostand, Cocteau, Mondor, J. et J.

Tharaud.

Bientôt de très nombreux français, particulièrement

d'Alsace et de Lorraine, vinrent chercher dans nos trois départements,

en Tunisie et au Maroc, un abri contre les menaces, les chantages, les

hontes de l'occupation et y respirer une demi liberté. En même

temps que vers les Alliés momentanément impuissants ou encore

trop lointains le regard des français les plus clairvoyants se

tournait déjà vers l'Afrique du Nord et y cherchait les

signes de notre relèvement En avril 1941, Gide déclarait

: " C'est pourquoi, vers la fin de ma vie, et durant cette année

tragique, me touche si particulièrement tout ce qui vient de cette

autre France, et je souris avec tant de joie à ce bel éveil

de jeunesse, de l'Est à l'Ouest de notre Afrique du Nord, si ardente,

si préservée et sur qui nous fondons tant d'espoirs. "

C'est alors d'Algérie que partit en effet " ce bel éveil

de jeunesse ", cette floraison de poésie publiée par

la revue " Fontaine " que dirigeait Max-Pol Fouchet. En termes

parfois voilés d'hermétisme, les écrivains qu'il

avait groupés y continuaient la lutte, y tenaient le front de l'esprit

français.

Cette préparation morale à la reprise du combat se doublait

d'une préparation matérielle, les uns s'opposant, dans la

mesure du possible, aux exigences des commissions d'armistice, les autres

civils ou militaires entrant en contact avec les mouvements de résistance

et les agents de l'Amérique. On sait comment cette action clandestine

aboutit aux événements du 8 novembre 1942.

**

Avec le débarquement des Alliés commençait

le second acte. Bien que la conclusion entrevue fût la victoire

libératrice, l'événement imposait à l'Algérie

de nouvelles épreuves et de nouveaux devoirs. C'était la

coupure complète avec la France, et tout ce qu'elle entraînait

de difficultés administratives ou économiques, de désarroi

morale et d'angoisses; c'était aussi la mobilisation de toutes

les ressources de l'Algérie en vue de l'effort de guerre; dans

l'ordre culturel, c'était le départ aux armées d'une

grosse partie des cadres du pays, ainsi que des maîtres, des étudiants,

la réquisition des écoles et des salles de cours, la privation

de tous les livres imprimés dans la Métropole

et particulièrement à Paris, cerveau du monde de langue

française. Mais c'était aussi, par une sorte de compensation,

l'afflux d'une élite française : universitaires, hommes

politiques, officiers, soldats et ouvriers, qui, venus d'Angleterre ou

des États-Unis, ou passés par la voie aventureuse de l'Espagne,

allaient reprendre le combat à visage découvert aux côtés

des Alliés. On peut dire que pendant près de deux ans, l'histoire

de l'Afrique du Nord, et particulièrement de l'Algérie,

siège du Gouvernement Provisoire de la République Française,

s'est confondue avec celle de la France qui ne voulait pas mourir. L'effort

intellectuel algérien s'inscrit à chaque page de cette histoire.

La tâche s'offrait alors multiple et les sujets étaient abondants.

Il y avait à préparer la libération, à étudier

les questions politiques qu'allait poser ce besoin de rénovation

de la République, à esquisser le statut de la future Union

française, à consolider les liens culturels de la France

avec l'Étranger, enfin à réhabituer la France elle-

même au plein usage de la pensée libre.

Outre la diffusion des principaux écrits parus dans la clandestinité

ou à Londres, à New- York ou au Levant, l'Algérie

a vu et voit encore paraître de nombreuses œuvres ayant trait

à la Résistance, au débarquement et à la Libération.

Sur le débarquement en Afrique du Nord et ses suites immédiates,

ont déjà paru 8 Novembre 194z, de M. Esquer, Alger et ses

Complots, de' M. Aboulker, La Bissectrice de la guerre, par MM. Richard

et de Serigny, Expédients Provisoires, de Mme Pierre Gosset.

Sur les hauts faits de l'armée française - les nombreux

reportages des correspondants de guerre (écrivains et peintres)

mis a part - on a pu lire entre autres : L'action des troupes du Général

Leclerc dans la libération de la Tunisie, du colonel Ingold, Le

Tchad fait la guerre, de M. P. O. Lapie, L'Aigle de brousse, de M. Breugnot

(Grand prix littéraire de l'Algérie avec le Général

Weiss pour 1945), J'avais un sabre, de M. René Janon, L'Ile captive,

récit de la libération de la Corse fait par M. Franchi,

Les journaux de marche, des 9e D.I.C. et 3e D.I.M. et. victoire sous le

signe des trois croissants, du capitaine Heurgon, illustré par

Jouanneau Irriera et somptueusement édité par Pierre Vrillon.

Il faut encore noter les importants travaux de la mission scientifique

chargée d'explorer le Fezzan, que la colonne Leclerc venait de

conquérir et les peintures et dessins qu'a rapportés de

cette région désertique M. R.-J. Clot. Le livre Images d'Afrique,

publié à Alger, renferme toute une série de ces beaux

documents.

Saint-Exupery, parti d'Alger en juillet 1944 sur son avion de reconnaissance,

disparut au cours de sa mission apportant cette contribution tragique

à la lutte libératrice.

" A mesure qu'approchait l'heure de la Libération de la France,

la reconstitution politique s'imposait à tous les esprits ".

Les multiples périodiques qui virent le jour en Algérie

au cours de cette période s'assignèrent cette tâche

importante : Alger républicain (quotidien de gauche) et les hebdomadaires

: La dépêche oranaise (modéré), La Marseillaise,

de M. Quilici, devenu aujourd'hui La Bataille, Liberté (communiste),

Fraternité (socialiste), 'Égalité, de M. Ferhat Abbas

(Union des Amis du Manifeste o Algérien), Démocratie et

l'Algérie Radicale magazine (radicaux socialiste), La IVe République

(M.R.P.), L'Africain (P.R.L.), Le Courrier Algérien (à tendance

autonomiste )' Travail (C.G.T.), Combat (gaulliste, dirigé deux

ans dans la clandestinité par MM. Capitant et Viard), Unir (anti-communiste),

Les Cahiers anti-racistes, Honneur et Patrie (anciens combattants), Regain

(prisonniers et jeunes combattants), Le Canard sauvage et Le Crochet (humoristes),

Rafales et T.A.M. (magazines d'informations).

Renaissances et la Revue Économique et sociale étudièrent

plus particulièrement sous l'angle juridique le problème

de la résurrection Française.

A la suite du discours prononcé à Constantine par le général

de Gaulle le 12 décembre 1943, puis des travaux de la conférence

de Brazzaville, dont le compte rendu fut publié à Alger,

ainsi que des séances d'études du Centre des Hautes Études

Musulmanes, et de celles de la Direction des Réformes du Gouvernement

Général de l'Algérie, divers périodiques ont

esquissé des solutions possibles au problème de l'Union

française.

Parallèlement à ces travaux, les événements

ont, en des multiples domaines, facilité une importante confrontation

des efforts français avec ceux des alliés. Faite d'abord

au sein des associations France-Grande-Bretagne-États-Unis et France-U.R.S.S.,

puis au cours de conférences dont les textes ont été

réunis en trois volumes sous le titre de Conférences d'Alger

par le recteur Laugier, cette confrontation a été surtout

mise en lumière grâce aux Centres de Documentation Alliés.

Signalons encore à ce propos, une exposition de la peinture anglaise

au musée des Beaux Arts et la naissance de deux quotidiens militaires

alliés : Stars And striges (résurrection de celui de 1914-1918)

et L'Union Jack.

En cette période de guerre et de fermentation des idées

politiques, la littérature apporte sa contribution au renouveau

spirituel. Tandis que la revue Fontaine continue sa brillante carrière

on voit naître L'Arche, publiée par les soins de Jean Amrouche,

de Jacques Lessaigne et sous le patronage d'André Gide que les

armées victorieuses ont trouvé dans Tunis libéré

et qui dans le premier numéro (alors édition " Alger

- Paris ") appelle de ses vœux l'apparition " d'hommes

nouveaux dans un monde nouveau ".

La Nef qui recherche toutes " les occasions de s'engager en esprit

et dans les faits " pour le " combat et la reconstruction ".

Ces jeunes revues, qu'animent tant de jeunes auteurs, trouvent de courageux

éditeurs algériens parmi lesquelles un tout jeune plein

d'allant : Edmond Charlot. Ces éditeurs font paraître en

outre un' nombre impressionnant d'ouvrages. Citons ici Attendu que...

et le journal d'André Gide, Les Arts de littérature et un

André Gide, d'Hytier, une Ode à la France, de Ch. Morgan,

Le Mas Théotime, de Bosco (prix Théophraste Renaudot), Travail

d'Homme, d'Emmanuel Roblès (prix populiste et en 1942, Grand Prix

littéraire de l'Algérie avec Edmond Brua), fronda des Chiens,

de Lamy d'Alcantara (Grand Prix Littéraire de l'Algérie

1943 avec M. Zenati et Mme L. Jean-Darrouy qui a écrit Au pays

de la mort jaune, histoire romancée des temps héroïques

de la colonisation), Képis bleus, d'un officier des Territoires

du Sud, le commandant Lanev.

***

Après la victoire, s'est ouverte cette période

actuelle où les Français, d'accord sur les grands principes,

avaient encore à fournir un travail de mise au point. Il restait

à arrêter les modalités d'application de ces principes,

et à reprendre dans la paix une vie rénovée par la

grande épreuve qu'ils venaient de traverser.

Le Gouvernement a quitté l'Algérie pour regagner la Métropole

et en même temps que lui, les membres de l'Assemblée Consultative,

de nombreux écrivains, réfugiés ou algériens,

les grandes revues et quelques hebdomadaires nés sur ce sol algérien.

La vie reprenant son rythme normal, le principal foyer de l'intellectualité

en Algérie va redevenir comme par le passé la Faculté

d'Alger, seule Faculté française d'Outre-Mer.

L'Université a retrouvé ses étudiants et ses professeurs,

ses salles de cours. Elle décuple son activité, préparant

la scolarisation des masses musulmanes rurales, réorganisant les

médersas et créant un " Institut d'Études Supérieures

Musulmanes ", " première réalisation d'une Université

musulmane au sein de l'Université française ", créant

aussi une " École pratique d'Études arabes " pour

répandre toujours plus largement l'enseignement de cette langue.

Mais elle a bien d'autre; activités, elle a donné le jour

à un " Institut d'Études Sahariennes ", un "

Institut d'Études Orientales ", un " Institut d'Urbanisme

" où les questions sont étudiées sous l'angle

nord-africain et colonial et qui sera appelé à établir

concurremment avec l'Institut d'Urbanisme de Paris les projets relevant

du Ministère de la France d'Outre-Mer. Un " Centre d'Étude

Politique et Administrative " a également été

créé près d'elle par l'École des Sciences

Politiques.

Parmi les publications universitaires, il faut signaler la collection

d'une Bibliothèque arabe française, bilingue (arabe classique

et poésies populaires); le Bulletin des Études arabes (bimestriel),

la Revue Africaine et la Revue d'Alger, devenue Revue de la Méditerranée.

Quant aux ouvrages scientifiques les plus récents indiquons : deux

volumes de l'Encyclopédie Coloniale et Maritime, consacré

à l'Algérie et au Sahara, une Encyclopédie algérienne,

publiée sous le titre de Documents Algériens, en fascicules,

par le Service d'Information du Cabinet du Gouverneur Général

de l'Algérie et la Berqrie musulmane et l'Orient au moyen âge,

de M. G. Marçais.

Le public qui s'intéresse à la culture musulmane a salué

la parution de la revue de langue française Es Salam, dirigée

par M. Boubakeur. De 194z à 1946 parut la revue de langue arabe

Es Nasr, qui s'adressait aux militaires.

Les périodiques d'Algérie apportent un intérêt

croissant à l'étude de toutes les questions musulmanes.

L'art, à son tour, abandonne aujourd'hui ses préoccupations

du temps de guerre. Les musées, après avoir réparé

les dégâts subis lors des bombardements aériens ou

par suite des réquisitions, sortent leurs trésors des abris

et rouvrent leurs portes. Le Musée

des Beaux-Arts expose ses nouvelles acquisitions. On doit à

son très actif directeur, M. Jean Alazard, la naissance d'une revue

Études d'Art. Le

Musée National Stéphane Gsell (Antiquités

algériennes, romaines et Art musulman) et le Musée

Franchet d'Esperey (musée de l'Armée) sont l'objet

de sérieux et vastes projets qui prévoient leur agrandissement

et la construction d'une École nationale des Beaux-Arts vraiment

digne de l'Afrique du Nord française.

La villa Abd

El Tif reçoit à nouveau pour un séjour

de deux années (après concours) des artistes métropolitains.

De nombreuses expositions de peintres et de sculpteurs prouvent la vitalité

d'un art nord- africain. Citons : le Salon des Orientalistes, celui de

l'Union des artistes de l'Afrique du Nord, une exposition de peintres

et miniaturistes musulmans (les uns directement influencés par

les écoles françaises, les autres fidèles à

la tradition musulmane), de céramistes, d'artistes en bois sculptés

et ferronneries, etc...

Le Grand Prix littéraire de l'Algérie ainsi que le Grand

Prix Artistique vont être à nouveau attribués.

En Algérie, comme en Tunisie et au Maroc, les Jeunesses Musicales

de France ont fait cette année un beau départ, aidées

par les sociétés de musique algériennes et particulièrement

par l' " Accord Parfait ", qui a donné une audition de

la " Damnation de Faust " de Berlioz.

Le Conservatoire d'Alger prévoit une étude approfondie des

différents genres de musique arabe, berbère et andalouse.

Le Théâtre Municipal d'Alger a traversé une période

très difficile pour avoir voulu vivre sans subventions. Aucune

troupe de la Métropole n'a pu encore traverser la Méditerranée;

mais des jeunes se sont mis courageusement à l'ouvrage : les étudiants

ont représenté Huit Clos de Sartre et, se joignant à

une autre troupe de jeunes, ils se proposent de monter des pièces

qui ont longtemps tenu l'affiche l'an dernier à Paris : Virage

dangereux et Une grande fille toute simple. Les étudiants musulmans

ont, eux aussi, joué avec succès quelques pièces

du répertoire arabe.

Il s'est créé un cercle littéraire de jeunes et l'École

" Algérianiste " affirme qu'elle n'était qu'endormie.

La Radiodiffusion a été réorganisée et vient

de lancer une revue de haute tenue Radio 46 (édition nord-africaine).

Bien que ce rapide tableau des activités culturelles en Algérie

pendant la dernière guerre et après la victoire soit par

lui-même assez éloquent, il serait cependant des plus incomplet

si nous ne laissions la parole aux intellectuels d'Algérie et ont

défini les aspirations des populations de ce pays.

M. Jean Amrouche, poète d'origine berbère, directeur de

L'Arche, a étudié dans une conférence faite à

l'Association France-Grande-Bretagne-États-Unis et publiée

dans le tome II des Conférences d'Alger, l'" Action de la

pensée française en Afrique du Nord ".

M. Saadeddine Bencheneb professeur à la Médersa, chargé

de cours à la Faculté de Lettres et qui, en 1944, après

la parution de son recueil de Contes d'Alger, partagea avec le Commandant

Lehureaux, le Grand Prix littéraire de l'Algérie, a, dans

un article publié par la Revue d'Alger et, en septembre 1945, par

les Cahiers de l'Est de Beyrouth, mis en lumière l'" Influence

de l'esprit français sur l'Orient arabe ".

Ces deux écrivains nous redisent excellemment que la pensée

française qui " s'inscrit partout en Afrique du Nord a également

formé une importante partie de l'élite du monde arabe moderne,

" ouvrant les intelligences aux problèmes humains et les cœursà

des sentiments oubliés ou ignorés ". L'élite

musulmane a " les yeux tournés vers la France ".

Quant aux œuvres de langue française des Français d'Algérie,

qu'ils soient autochtones naturalisés ou d'origine métropolitaine,

tout en s'insérant dans notre littérature, elles appontent

des résonances très méditerranéennes et très

nord-africaines.

En effet même si comme Lucienne Favre, Rose Celli, Jean Amrouche,

Gabriel Audisic Albert Camus, René Jean Clot, Max Pol Fouchet,

Claude de Fréminville, Jean Grenier, Mouloudji (Prix de la Pléiade),

Roire, Jules Roy... malgré les efforts de décentralisation

culturelle ils sont " montés " vers Paris, ils gardent

leur " fidélité nord-africaine " et restent les

fils d cette Algérie, " France nouvelle ", tant ils sont

marqués par ce pays, sa luminosité, les approche de sa mer

si souvent bleue, de son désert si dépouillé et cependant

ci captivant et tant ils si sont enrichis de la confrontation des deux

civilisations qui vivent ici en symbiose, l'Orient e l'Occident.

Tous ces intellectuels sont prêts à approuver cette déclaration

faite par M. Gabriel Audisi( dans son livre Amour d'Alger et reprise récemment

dans un magistral' article qu'il a donné l'Encyclopédie

coloniale et maritime : " Je n'ai à peu près rien écrit,

prose ou vers, qui ne fut plus ou moins inspiré par l'Algérie.

" Volontiers ils contresigneraient cette réponse à

un interview du Littéraire, parue le 1 o août 1946, faite

en termes presque identiques et en leu nom, par M. Albert Camus à

son retour de New-York : " Je n'écrirai rien qui ne soit en

quelque mesure lié à cette terre dont je proviens; et, si

l'on veut, à tout prix, me rattacher à une école

parlons d'une école nord-africaine. Le côté nord-africain

m'importe plus que le reste, c'est en lui que s'exprime ma sensibilité

la plus personnelle. "

HENRI MARÇAIS.

|