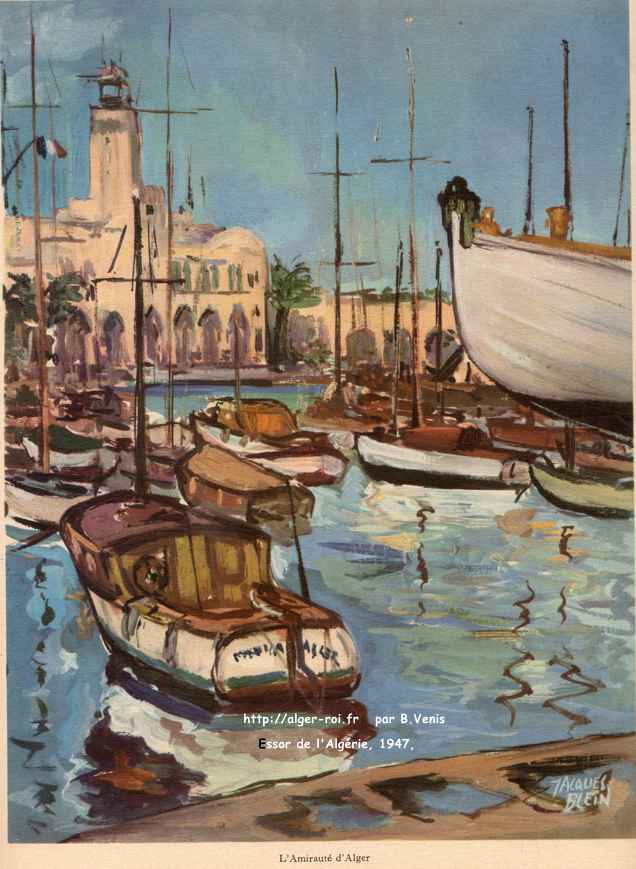

L'amirauté d'Alger |

POUR les Français de Provence ou de Normandie,

le 8 novembre 1942 évoque la première étape sur la

voie douloureuse de la libération; pour ceux d'Algérie,

cette date marque également le début d'une évolution

politique, dont il est encore malaisé de prévoir le terme.

Les Algériens - surtout ceux d'origine musulmane - par la contribution

considérable qu'ils ont apportée à la cause des Alliés,

en raison également de la présence sur leur sol du gouvernement

provisoire, se sont alors cru habilités à revendiquer leur

droit d'aînesse.

Ils s'offraient ainsi le luxe d'une crise de croissance politique au cours

d'une guerre, qui détruisait le système des échanges

orientés vers la France et coïncidait avec la plus grande

sécheresse constatée depuis une génération.

Ils désiraient substituer à la figure traditionnelle de

leur pays une image nouvelle, dont ils étaient bien incapables,

eux-mêmes, de préciser les contours.

Car la France, si elle est la patrie de Descartes, l'est aussi de l'image

d'Épinal. L'image d'Épinal convient à l'esprit d'arrondissement,

lequel s'accommode mal des exigences de 1 a grande politique.

Or, au palmier et au lion, symboles traditionnels de l'Algérie,

s'ajoutait l'Arabe de grande tente, que 4'on qualifiait de noble, et l'artisan

kabyle que l'on voulait industrieux.

Ainsi la France a-t-elle mis une génération à comprendre

que des élites nouvelles étaient nées et que son

devoir était désormais, non pas de favoriser les plus récentes

au détriment des plus anciennes, mais simplement de donner droit

de cité aux unes et aux autres. Une bourgeoisie musulmane était

apparue aux côtés de l'ancienne aristocratie; un prolétariat

indigène s'était dégagé des masses rurales

et du sous-prolétariat indigène des villes, cependant que

la foi de l'Islam connaissait un renouveau. La première comme le

second avaient des besoins propres. Pour les satisfaire, quels étaient

donc les moyens qu'utiliserait ce gouvernement issu de la Résistance,

pour lequel la démocratie était un impératif catégorique

?

La première bataille qu'allaient mener les hommes du Comité

de Libération Nationale devait être celle de l'exension de

la citoyenneté. Depuis un siècle, bien des Musulmans avaient

demandé à bénéficier des mêmes droits

que les Français de la Métropole. L'ordonnance du 7 mars

1943 leur permit pour la première fois de devenir citoyens, sans

renoncer à leur statut personnel.

Cette innovation est d'essence révolutionnaire. Peut-être

est-elle unique dans les annales coloniales du monde. Elle devait amener

à très brève échéance l'attribution,

non pas à quelques catégories définies par la loi,

mais à l'ensemble des populations soumises au Coran, de la citoyenneté

française pleine et entière. Ce qui fut fait par la Constitution

d'octobre 1946.

Voilà donc ces élites bourgeoises admises dans la cité

française au même titre que celles de la Métropole.

Ce fut la tâche première du Gouverneur Général

Chataigneau, d'entreprendre l'absorption de ces élites, d'une part

en faisant disparaître les dernières inégalités

de race, d'autre part en facilitant l'accès des Musulmans aux fonctions

publiques.

L'Algérie est terre méditerranéenne, c'est dire que

les passions politiques deviennent, dès qu'on les tolère,

aussi vives que dans la Grèce d'hier ou d'aujourd'hui ou dans l'Orient

contemporain. L'idée d'égalité s'est réduite

très vite, chez la plupart des Musulmans, à la notion de

droits politiques et, par conséquent, de droit de vote. Lorsque

le Général de Gaulle crée un deuxième collège

réservé aux Musulmans, il va au-devant des désirs

des populations qui ne le réclamaient pas encore. Il suscite immédiatement

la création de courants d'opinion qui, pour instables qu'ils paraissent

encore aujourd'hui, n'en préfigurent pas moins les partis de demain.

De l'émulation de ceux-ci naîtra la démocratie algérienne.

C'est dans cette vue que le Gouvernement accorda successivement aux Musulmans

les 2/5 de la représentation dans toutes les assemblées

locales, c'est-à-dire les Conseils municipaux, les Conseils généraux

et même l'Assemblée financière héritière

des Délégations financières de jadis. Il décida

également que la représentation algérienne à

l'Assemblée constituante serait composée pour moitié

de Français d'origine européenne, et pour moitié

dé Musulmans. Ainsi siégeaient au Parlement des représentants

des populations autochtones, tandis qu'à Alger même une Assemblée

élue au suffrage universel indirect disposait des franchises locales,

en matière financière..

A l'heure actuelle, un projet est déposé sur le bureau de

la Chambre. qui tend à donner à cette Assemblée algérienne

des pouvoirs dépassant largement ceux de la gestion du budget.

Les constituants,qui n'ont pas eu le temps de donner force de loi à

ce texte, entendaient accorder aux Algériens des libertés

substantielles propres, pensaient-ils, à faciliter l'union des

races.

Les esprits soucieux avant tout de logique politique poseront aussitôt

le dilemme:ces libertés vont-elles mener au fédéralisme

? Devrons-nous choisir entre la conception des trois départements

ou çelle de la République autonome ?

Le terme prochain de l'évolution est sans doute à mi-chemin.

Les Algériens - les Européens parce qu'ils entendent défendre

leur droit de direction contre l'idéalisme " utopique "

de la Métropole, les Musulmans parce qu'ils désirent accéder

à l'égalité des droits - veulent les

uns et les autres inspirer leur législation, contrôler leur

administration, étant bien entendu qu'ils restent placés

sous la suzeraineté française. Peu leur importe la formule

de gouvernement : l'avenir dira quelle est celle qui est la mieux adaptée

à ces exigences.

A vrai dire, ces considérations et les réformes qu'elles

commandent, n'intéressent guère que les élites bourgeoises

qui aspirent aujourd'hui au pouvoir, comme si elles n'étaient pas

susceptibles parfois de dépasser les limites du raisonnable, de

vouloir par péché de jeunesse courir aux extrêmes.

Il était donc impérieux de construire la démocratie

par la base, c'est-à-dire d'aider l'évolution du prolétariat,

de soutenir dans les masses rurales les éléments les plus

intelligents, les plus aptes au progrès, pour donner dans le cadre

local, aux premiers un surcroît de bien-être, aux seconds

des responsabilités dans la gestion communale.

C'est ainsi qu'en 1945 pour la première fois dans l'histoire de

l'Algérie et peut-être de tous les pays d'outre-mer, un crédit

est ouvert aux municipalités pour l'édification de maisons

du peuple comprenant bibliothèques, salles de conférence

et de cinéma éducatif... La recherche du progrès

culturel, matérialisée par la multiplication des écoles,

apparaît comme le symétrique de la lutte entreprise pour

l'amélioration de l'hygiène. La municipalité d'Hussein-Dey

a fourni la meilleure illustration de cette idée en faisant coïncider

l'inauguration de deux groupes scolaires avec la pose de la première

pierre de la Maison du Peuple et du Centre de Santé.

Tandis que les syndicats se développent et que se renforce l'action

de la classe ouvrière, appuyée par les pouvoirs publics

et non combattue par eux, les ruraux s'organisent au sein de la C.G.A.

qui parvient à grouper en quelques mois les divers éléments

ethniques et toutes les branches des activités

agricoles. Désormais l'agriculture algérienne ne sera plus

représentée par quelques personnalités sans mandat,

mais par un organisme à base démocratique.

Il restait enfin à entreprendre de relever, bien qu'elle soit supérieure

à celle de l'Orient, la condition du fellah, resté le symbole

de toutes les déchéances, partant, l'instrument docile de

toutes les factions. C'est l'objectif qu'a poursuivi la nouvelle politique

des salaires fondée sur le minimum vital et l'introduction de la

sécurité sociale en Algérie, politique qui ne peur

réussir que dans la mesure où l'industrialisation permettra

de résorber les excédents de main-d'œuvre et accroître

le revenu du pays.

Aux yeux de ceux qui furent appelés en 1944 à prendre en

mains les destinées de l'Algérie, il ne suffisait pas de

créer des cadres nouveaux, grâce à l'action de l'école,

des syndicats et de la C.G.A. Encore fallait-il donner à ces élites

le sens de la mesure : je dirai la notion occidentale du possible. Rien

ne pouvait être plus efficace que de les habituer à la pratique

de la chose publique dans ce qu'elle a de plus accessible, c'est-à-dire

dans la gestion de la cité. C'est la raison même de la réforme

la plus importante entreprise depuis le début du siècle,

qui a permis de créer des centres municipaux, d'abord en Kabylie,

terre aux traditions démocratiques fort anciennes, et ensuite en

plein pays arabe. A la djemaâ, transposition de l'antique conseil

de tribu à forme aristocratique, se substitue l'assemblée

des élus du peuple qui assure la gestion du village, phase élémentaire

de l'administration de la province. Par la première, les Musulmans

accèderont à la seconde - avec un peu plus de maturité

que par le seul jeu du bulletin de vote.

Former des citoyens éduqués, aptes à une action consciente

et réfléchie, prêts à résister à

ces entraînements que les pessimistes jugent inévitables

en terre d'Islam, mais que l'évolution peu à peu éliminera

: tel a été le but poursuivi depuis 1944 à travers

bien des vicissitudes nées de la guerre et surtout de la mauvaise

volonté ou de l'incompréhension des hommes.

Conquérir les franchises algériennes, tel a été,

dans l'ensemble, l'objet des efforts poursuivis, consciemment ou non,

par les divers mouvements politiques nés le 8 novembre 1942.

De l'exercice de ces franchises par ces citoyens, formés à

l'école de la France, naîtra demain le nouvel équilibre

de la communauté algérienne...

...Sous le signe de la liberté et de la fraternité des races.

Paul ALDUY.

Directeur du Cabinet du Gouverneur Général de l'Algérie.

|