|

S'étendant sur une superficie de 2.196.000 km2,

soit environ quatre fois celle de de la France, l'Algérie a nécessité

pour satisfaire à ses besoins vitaux un ensemble de travaux publics

particulièrement important.

Si l'on tient compte de ce qu'en 1830 tout était à créer,

que les sujétions militaires de l'époque ont entravé

dans une large mesure la mise en train et le développement des

travaux nécessaires, reportant ainsi leur extension au début

du siècle, on comprendra quelles répercussions ont pu avoir

les conditions exceptionnelles de pénurie engendrées par

la dernière guerre.

Voies ferrées

La modernisation du réseau qui devait être réalisée

progressivement à partir dut 1er janvier 1939 a été

arrêtée par la guerre, ce qui a augmenté les difficultés

techniques au cours des sept années qui viennent de s'écouler.

Lorsque les Alliés débarquèrent le 8 novembre, le

réseau C.F.A

a ssurait de plus en plus difficilement le trafic nécessaire pour

permettre la vie ralentie de l'Algérie. Or, dès ce moment,

bien que privé des fournitures déjà réduites

de la Métropole, les circonstances lui imposèrent un effort

encore plus intense et duquel dépendit pour une large part le succès

de la campagne de Tunisie, puis à un moindre degré celui

de la campagne d'Italie. Cependant, grâce au dévouement du

personnel et aux apports alliés, le réseau réussit

non seulement à faire face aux exigences impérieuses de

la guerre, mais en 1946 sa situation s'améliorait et l'espoir de

reprendre sa marche vers la modernisation pouvait enfin renaître.

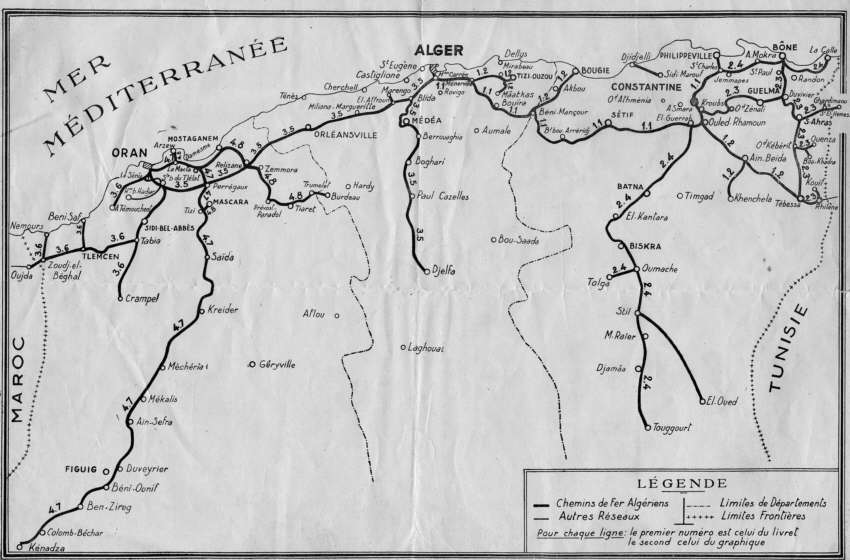

Carte

chemins de fer algériens, Carte

chemins de fer algériens, |

Au 8 novembre, le stock de combustible était de z8.000 tonnes soit

45 jours de consommation au ralenti, et tomba même à 17.000

tonnes au 1 er avril 1943 (12 jours de consommation) au moment du trafic

le plus lourd. Il était de 45.000 tonnes (48 jours de consommation)

au 15 août 1946.

Le débarquement du 8 novembre eu pour résultat immédiat

de priver les C.F.A. des modiques apports métropolitains. Les Alliés

leur vinrent en aide en important en 1943 des locomotives et des wagons,

mais en nombre insuffisant et pour une période relativement courte.

L'ingéniosité du personnel C.F.A. remédia heureusement

à l'énorme difficulté d'entretien en tirant le parti

maximum des matières rebutées et d'un outillage considérablement

usé. Le matériel put ainsi tenir.

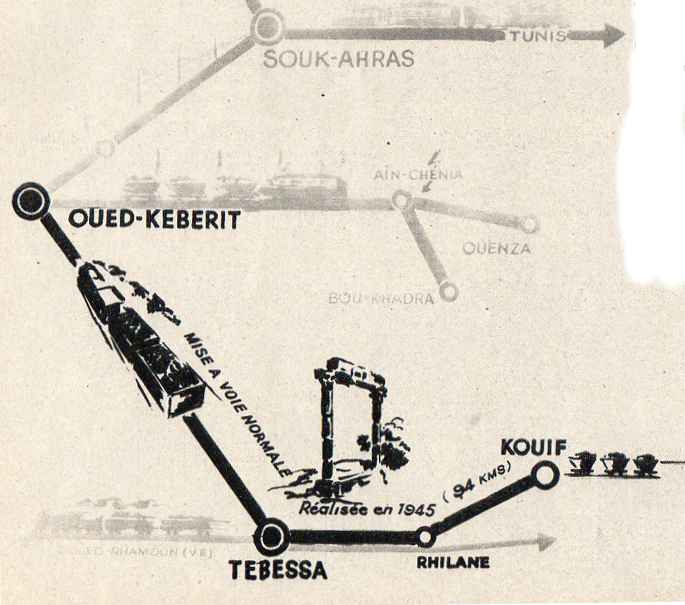

Et cependant malgré les difficultés croissantes, c'est en

plein effort de guerre que fut entreprise la mise à voie normale,

achevée fin 1945, de la voie

métrique reliant Oued Kéberit aux mines de phosphates

du Kouif (94 km), réalisation dont l'Algérie retirera un

avantage économique certain, surtout avec la perspective de la

mise en exploitation du gisement du Djebel-Onk.

Pendant la même période, des travaux aussi importants que

la création de la gare de triage du Caroubier (Hussein-Dey) et

des faisceaux de manoeuvre de Ménerville,

du Kroubs, et de Duvivier, par exemple, étaient menés rapidement

à bonne fin.

Le 4 février 1946, M. le Gouverneur général Yves

Chataigneau, après une étude minutieuse du problème

décidait de faire construire une voie ferrée de o m. 6o

(15o km) reliant l'oasis d'El Oued à celle de Still (Territoire

de Touggourt) afin d'assurer dans des conditions avantageuses un trafic

jusque-là soumis à des sujétions défavorables.

En août 1946, après une réalisation particulièrement

rapide des travaux, les premiers trains circulaient entre Still et El

Oued et la ligne sera incessamment mise en exploitation.

Bilan suggestif qui montre que l'Algérie a su surmonter les difficultés

et même créer en des périodes particulièrement

difficiles. Bilan qui laisse bien augurer de la reconstitution du réseau.

L'effort portera sur le doublement des voies uniques, l'électrification

de certains tronçons et l'extension vers le sud de certaines voies

ferrées algériennes.

Un programme de 37 locomotives Diesel électriques est en cours

d'exécution et quinze de ces engins doivent être livrés

avant la fin de l'année, les autres courant 1947. De nouvelles

acquisitions pour trains de voyageurs, légers et accélérés,

sont à l'étude et leur réalisation portera sur 1947-1948.

Orientée vers les besoins nouveaux de l'après-guerre et

les réalisations destinées à la mise en valeur des

richesses de l'Algérie, l'Administration des chemins de fer algériens

s'attachera à donner la solution la mieux adaptée à

tous les problèmes que pose l'équipement du pays en moyens

propres à l'exploitation de ses ressources.

LES PORTS. -

La côte algérienne, sur un développement de 1.000

kilomètres environ, ne présente que très peu de rades

sûres trois seulement en effet paraissent dignes de ce qualificatif,

celles de Mers-el-Kebir,

Arzew et Bougie. C'est dire que tous les ouvrages portuaires ont exigé

des travaux de protection importants et c'est dire aussi que tout ce qui

existe à l'heure actuelle est l'oeuvre du génie français.

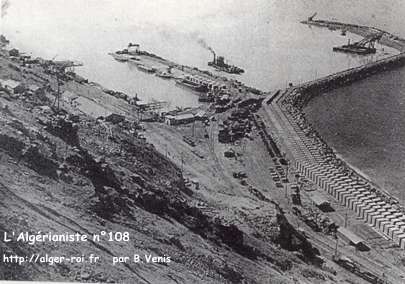

Mers-el-Kébir, un aspect

des travaux.

Mers-el-Kébir, un aspect

des travaux. |

Philippeville, Bougie assurent un trafic appréciable tandis que

Nemours, Beni-Saf,

Arzew, Ténès, Cherchell, Tipaza, Dellys, Tigzirt,

Port-Gueydon, Djidjelli, Collo, Herbillon et La

Calle, apportent aux populations l'appoint de leurs pêches.

En 1939, les installations portuaires importantes assurent dans des conditions

normales le trafic courant de l'Algérie. Après cette date

les travaux d'extension sont presque complètement stoppés,

à l'exception de ceux de Mers-el-Kebir destiné à

devenir un grand port militaire méditerranéen, et le manque

de matériel se fait rapidement sentir.

Avec les événements du 8 novembre, les ports algériens

entrent véritablement dans la guerre et vont y jouer pendant deux

ans un rôle prépondérant. Soumis dès ce moment

à des bombardements incessants, Bône a ses installations

d'embarquement de minerai entièrement détruites et Philippeville

voit son trafic considérablement réduit. Les ports de l'ouest

par contre, placés sous le commandement britannique, entrent à

nouveau dans l'effort de guerre allié avec un concours français

qui s'affirme et s'accroît progressivement. D'importants débarquements

de troupes et de matériel ont lieu sans arrêt dans les ports

d'Alger, d'Oran, de Mers-el-Kebir et d'Arzew, avec

des pointes lors des opérations

de Tunisie (janv.-févr. 1943), lors du débarquement de Sicile,

(juin, juillet 1943) et enfin lors du débarquement en France (août-septembre

1944).

Les périodes les plus actives furent celles de février 1943

où l'on enregistra à Alger une arrivée de 42 cargos

le même jour et celle de juin-juillet 1943 au cours de laquelle

on vit jusqu'à 210 bâtiments à la fois dans ce même

port.

S'exerçant avec une main-d'oeuvre souvent sous-alimentée

dont les cadres étaient réduits par une mobilisation sévère

et avec un matériel usé difficilement réparable,

l'effort français, dans tous les ports d'Afrique du Nord a été

particulièrement méritoire au cours de ces deux années

pendant lesquelles l'appareillage mécanique se révéla

nettement insuffisant pour des périodes d'exploitation intensive.

Actuellement, les ports algériens dont le trafic avait décru

vers la fin de l'année 1944> ont repris avec leur physionomie

du temps de paix, une activité appréciable. Un certain nombre

de bateaux sabordés, en réparation ou incorporés

dans le pool allié ont repris successivement leur place dans la

flotte algérienne. Les installations d'embarquerment de minerai

de fer et de phosphates de Bône entièrement détruites

par les bombardements ont été reconstituées provisoirement

et les travaux de protection du port de Mers-el-Kebir se poursuivent.

Malgré le manque de main-d'œuvre qualifiée, de futailles

et de sacherie, la cadence moyenne journalière de déchargement

atteint 2.000 tonnes et pourra être

dépassée, même dans, les ports secondaires dépourvus

d'outillage mécanique.

Ainsi, lentement, après l'effort fourni, la vie des ports s'améliore.

Les travaux de développement ou de renforcernent d'ouvrages de

protection reprennent et le vaste programme établi concernant l'appareillage

mécanique des ports algériens sera réalisé

progressivement, dans la limite des contingents de matières et

de devises mises à la disposition de l'Algérie.

Mise à voie normale

Mise à voie normale |

|