|

Une pluviométrie capricieuse,

une évaporation intense, des oueds aux débits inégaux

créent un régime hydraulique soumis à de très

fortes irrégularités : irrégularités inter

annuelles dont un exemple désastreux fut la sécheresse persistante

des dernières années de guerre, irrégularités

annuelles dues aux régimes particuliers des oueds dont les eaux

bondissantes en saison de pluies, se réduisent pendant la saison

sèche à un mince filet boueux et à quelques flaques

croupissantes ou disparaissent complètement laissant à nu,

ourlé de lauriers-roses, un lit tourmenté encombré

de blocs et de galets.

Barrage de Beni Bahdel

Barrage de Beni Bahdel

Collection B.Venis |

La construction de barrages a précisément pour objet de

dompter les eaux sauvages de ces oueds en régularisant tout au

moins leur cours annuel au profit de l'agriculture et de l'industrialisation

algérienne : la première leur est redevable de l'irrigation

de ses terres, la seconde, de la production des forces hydro-électriques.

L'effort pour améliorer le régime des eaux envisagé

d'abord au point de vue agricole a porté en Algérie du Nord

sur les plaines alluvionnaires qui tout en couvrant une superficie de

400.000 hectares ne représentent en fait qu'un pour cent des terres

productrices sur l'ensemble des trois départements algériens.

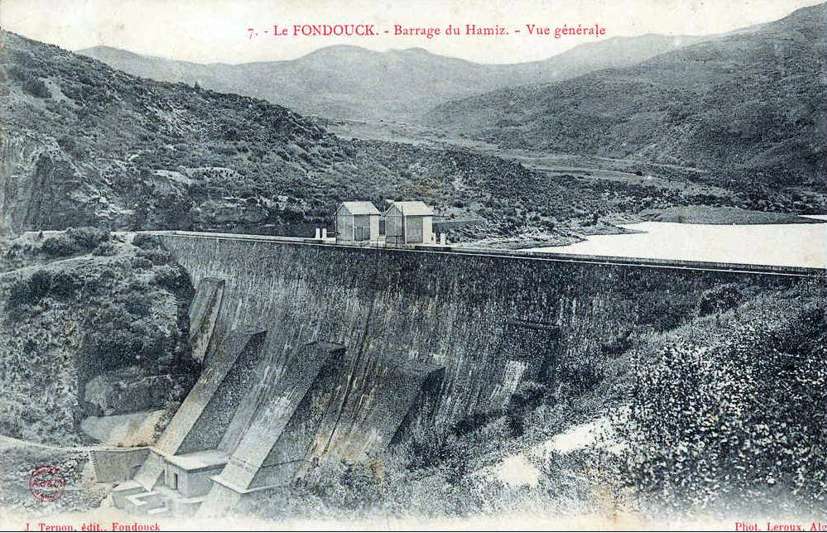

Onze barrages ( voir sur ce site

: barrages)

réservoirs sont actuellement en service, dont trois dans le département

d'Alger : celui du Hamiz, du Ghrib et de l'Oued Fodda; cinq dans le département

d'Oran : celui de Bakhade de Bou-Hanifia, des Béni-Bandel, des

Cheurfas et de l'Oued Fergoug; enfin, trois dans le département

de Constantine : barrages des Zardezas, de Foum-el-Gueiss et de l'Oued

Ksob.

Tous ces ouvrages, à l'exception de ceux du Hamiz (1883) des Cheurfas

(188x) et l'Oued Fergoug (1871), ont été construit après

1921 et d'ailleurs modifié par la suite; c'est

assez dire l'effort accompli par l'Algérie depuis une vingtaine

d'années dans le domaine de l'équipement agricole.

Les trois barrages anciens n'avaient pour but que d'accumuler l'eau l'hiver

pour la restituer l'été. Les nouveaux barrages, de conception

moderne, ont été construits, par contre, de manière

à pouvoir assurer, aussi souvent que possible, une régularisation

interannuelle. Telles sont les dimensions des réservoirs qu'elles

permettent d'accumuler l'eau excédentaire au cours des années

de grande humidité, afin qu'on en puisse disposer ensuite avec

sûreté, au cours des années de sécheresse.

A l'heure actuelle, la réserve totale accumulée dans les

grands barrages atteint environ 460 millions de mètres cubes (qui,

moyennant quelques travaux de surélévation, pourront être

portés à 720 millions de m3) quantité suffisante

à l'irrigation de 170.000 hectares.

C'est donc environ la moitié des plaines alluvionnaires algériennes

qui sont désormais susceptibles de bénéficier d'une

irrigation rationnelle.

De plus, le plan décennal d'équipement de l'Algérie,

qui a été établi sous l'impulsion de M. le Gouverneur

Général Chataigneau, comporte au titre des travaux hydrauliques,

à côté de l'aménagement et de l'extension des

périmètres irrigables, la construction de 8 nouveaux barrages,

situés respectivement sur l'oued El Faht, près d'Uzès-le-Duc

(dép. d'Oran) sur l'oued Sarne près des Trembles (dép.

d'Oran), sur l'oued Meffrouch, près de Tlemcen,

sur l'oued El-Abd, près de Uzès-le-Duc, à Foumel-Cherza,

dans l'Aurès (dép. de Constantine), à la Fontaine-des-Gazelles,

près d'El-Kantara

(dép. de Constantine), sur la Bou-Namoussa, dans la

plaine de Bône, sur l'oued Isser, près de Palestro

(dép. d'Alger). On envisage d'autre part, la surélévation

des barrages de l'oued El-Ksob et de Bakhadda.

Barrage du Hamiz |

Grâce à ces travaux, le nombre des irriguants sera vraisemblablement

doublé. Il est facile d'imaginer les transformations que. peut

apporter à l'Algérie du Nord un tel accroissement de ses

ressources en eau.

L'important programme qui a pour objet &utiliser au mieux les eaux

d'irrigation dans les Territoires du Sud comporte un triple aspect :

Irrigation par épandage (barrage de dérivation et grandes

séguias);

Régularisation des oueds par barrages-réservoirs : l'oued

Seggeur, l'oued Namous;

Utilisation des nappes souterraines. La nature et la dispersion des travaux

dont dépendra l'exploitation de ces eaux, exigeront l'électrification

complète des Zibans et de l'oued R'hir. Le problème est

d'ores et déjà à l'étude en collaboration

avec le Service de l'électricité.

Outre ces travaux, destinés à assurer la sécurité

aux oasis et à régénérer des palmeraies dépérissantes,

il y a, au nord de la région de Tolga, d'heureuses perspectives

pour le développement de cultures diverses, à la faveur

d'une nappe phréatique susceptible d'être captée.

Il n'est pas douteux qu'on pourrait faire prospérer cette région

par la plantation d'arbres fruitiers de toute sorte, ainsi que par la

culture de légumes en primeurs, de coton etc...

Les résultats de ces travaux seront considérables. Tout

semble indiquer, en effet, que l'Atlas Saharien ou le pré-Sahara

pourraient nourrir dans de bonnes conditions environ 100.000 familles,

si la culture des céréales y était rationnellement

combinée avec l'élevage. Quand on sait comment, dans des

conditions, est vrai plus que précaires, une population nombreuse

réussit à subsister dans ces contrées en vivant d'un

élevage et de cultures encore rudimentaires, on peut estimer que

ce sont 70.000 familles de plus qu'y pourront faire vivre, dans des conditions

améliorées, les installations et aménagements prévus.

Les travaux projetés comportent donc dans ces régions une

incidence humaine qui est loin d'être négligeable.

La politique hydraulique telle qu'elle se dégage du plan décennal

d'équipement s'intègre dans la politique économique

et générale de l'Algérie. Il ne s'agit plus de dresser

des catalogues successifs et, plus ou moins complets et critiquables des

travaux à accomplir. L'effort en matière d'hydraulique est

méthodiquement concerté avec d'autres efforts en d'autres

domaines. C'est ainsi que sont associés les concours du forestier

qui reboise, de l'ingénieur qui construit, de l'agronome qui guide

dans le choix des cultures et détermine les dates et l'abondance

de l'irrigation, du financier et de l'industriel qui contribue à

l'essor économique du pays.

Cette politique de l'eau résulte donc de la coordination méthodique

de tous les moyens d'action dont dispose l'Algérie. Elle se réalise

par la collaboration des techniciens de l'Administration, des Assemblées

élues, des cultivateurs, des industriels.

La question de l'eau, comme toutes celles qui se posent en Algérie,

ne pouvait être résolue que par cette souple et persévérante

politique d'association.

|