|

L'état de guerre amène la disette et la

disette engendre les épidémies. Une recrudescence des maladies

pestilentielles était d'autant plus à craindre en Algérie

que les récoltes furent très déficitaires de 1943

à 1945, par suite d'une sécheresse sans exemple depuis 90

ans et du départ pour les Armées de 15 % des colons et de

1,5 % des indigènes. Depuis Pasteur, les armes principales contre

les maladies infectieuses sont les vaccins et les sérums ; c'est

pourquoi, pendant la deuxième guerre mondiale, l'Institut Pasteur

d'Algérie, sans abandonner sa tâche essentielle, la recherche

scientifique, a porté principalement son effort sur la, production

des vaccins et sérums.

Pour l'assurer, il a fallu surmonter d'abord les difficultés provenant

du manque de produits fabriqués dont l'Algérie, pays agricole,

dépourvu de grandes industries, eut à souffrir lorsqu'elle

fut coupée de la Métropole en fin 1942. A cet égard,

l'Institut Pasteur fut puissamment aidé par l'aide matérielle

très généreuse que lui apporta la Croix Rouge Américaine,

sous l'impulsion de Norman Davis et de R.F. Allen.

Le typhus exanthématique sévissait avec violence

en 1942. Divers vaccins antityphiques avaient été inventés.

En 1937, E. Sergent, chargé par la Société des Nations

de comparer leur valeur respective, avait conclu à la supériorité

des vaccins non vivants. La préparation du vaccin non-vivant inventé

récemment par Paul Durand, de l'Institut Pasteur de Tunis, fut

en conséquence organisée à Alger suivant la méthode

Durand-Giroud, en 1942. A la souris et au lapin, utilisés jusque-là

pour obtenir ce vaccin, l'Institut Pasteur d'Algérie adjoignit

bientôt le mouton et la chèvre qui permirent d'obtenir un

rendement bien plus considérable. On délivra : 176.000 doses

en 1942, - 661.000 en 1943, - 987.000 en 1944, - 1.136.000 en 1945. Sur

ce nombre total de 2.966.000 doses, Loi i.000 furent délivrées

à l'Armée britannique,

La vaccination représente la principale arme de combat contre le

typhus. Une seconde arme est l'épouillage, qui détruit l'insecte

propagateur du virus, le pou. En janvier 1943, à la demande que

lui fit G. K. Strode, Directeur de l'International Health Division de

la Fondation Rockefeller, l'Institut Pasteur d'Algérie institua

avec plein succès des expériences, les premières

dans le bassin méditerranéen, sur l'épouillage par

la poudre D.D.T. inventée par Geigy en Suisse. C'est à

l'Institut Pasteur d'Alger qu'a été conçu

le procédé du poudrage par insufflation sous les vêtements,

qui a assuré le succès de cette méthode de désinsectisation

dans les milieux musulmans.

La lutte contre la fièvre récurrente, dont

une violente épidémie suivit celle de typhus exanthématique,

a bénéficié de la connaissance de l'action des arsénobenzènes,

dont la première application a été faite en 1911

à l'Institut Pasteur d'Algérie, et du poudrage sous les

vêtements.

Quelques cas de peste bubonique s'étant déclarés

à Alger au cours de l'été 1944, le Directeur de l'Institut

Pasteur d'Algérie, après des essais sur des volontaires,

proposa au Gouvernement Général, qui accepta, un vaccin

qui n'avait pas encore été employé en Afrique du

Nord : le vaccin vivant E. V., inventé, par Girard et Robic, à

l'Institut Pasteur de Tananarive. 118.2o0 doses furent délivrées

en 1944, et 3.900 doses en 1945.

Une recrudescence de variole, la grande maladie pestilentielle

des pays de civilisation attardée, était menaçante.

On augmenta la production de vaccin antivariolique.

De 1932à 1942, le laboratoire avait délivré, par

an, en moyenne, 1.200.000 doses. Il en délivra : 3.000.00o en 1943,

- 4.300.000 en 1944, - 2.200.000 en 1945. Sur le total de 9.500.000 doses

produites de 1943 à fin 1945, plus de 3.500.000 ont été

délivrées à l'Armée britannique.

La rage est pandémique en Algérie, comme la

variole. Furent traitées : en 1943, 3.6o9 personnes, mordues -

en 1944, 3.718, - en 1945, 3.086. Parmi elles, plus de 1.000 militaires

britanniques ou américains. On envoya même du vaccin phéniqué

, à des F.F.I. du Midi de la France, où il fut clandestinement

parachuté.

La solution du problème de la rage réside dans la vaccination

des chiens avant morsure. Furent distribués : en 1943, 67 litres

de vaccin formolé pour les chiens, --- en 1944, 143 litres, - en

1945, 183 litres.

Contre une autre grande pandémie de l'Afrique du Nord, le paludisme,

les Armées alliées, pour protéger leurs troupes,

instaurèrent des campagnes énergiques, avec des rnoyens

financiers inconnus dans ce pays, dont les populations autochtones profitèrent.

L'Institut Pasteur d'Algérie continua ses expériences méthodiques

de mise au point de la prophylaxie médicamenteuse dans les milieux

ruraux.

La tuberculose s'étend en Algérie. L'Institut

Pasteur d'Algérie a mis au point la vaccination collective de la

population rurale par le vaccin antituberculeux B.C.G., inoculé

par scarification, sans cuti-réactions préalables, aux enfants

au-dessous de 15 ans. Ainsi le B.C.G., découverte

française, apporte à l'Algérie la solution

qu'aucune nation n'avait trouvée, du difficile problème

de la protection contre la tuberculose de populations peu évoluées,

pauvres et ignorantes.

L'Institut Pasteur d'Algérie a, d'autre part, pu assurer, depuis

l'Armistice jusqu'à la Libération, la vaccination des nouveau-nés

de la France non-occupée, qui ne pouvait plus recevoir le B.C.G.

de Paris. Entre le 23 septembre 1940 et le 6 novembre 1942, 49.945 doses,

demandées par télégramme, ont été envoyées

en France par avion.

Le sérum antiscorpionique, inventé

à Alger, efficace dans 95 % des cas d'envenimement considérés

comme très alarmants par les médecins traitants, sauve chaque

année plusieurs dizaines de personnes, presque toutes des Indigènes.

51 litres en 1942, - 68 en 1943, - 51 en 1944, - 64 en 1945, -- 70 en

1946 (ter semestre), furent délivrés, jusqu'en Arabie.

Parmi les maladies des animaux domestiques, si funestes au ravitaillement,

la peste porcine est particulièrement grave. C'est

pourquoi le sérum antisuipestique, utilise surtout pour la vaccination

par séro-inoculation, est réclamé de plus en plus

par les éleveurs de l'Afrique du Nord et de la Métropole.

Au cours de 10 années 1932-1942, il avait été produit

en moyenne 442 litres par an. Il en fut délivré : 882 litres

en 1943,

778 en 1944, - 1.041 en 1945.

Contre les sauterelles, autre fléau

de l'Algérie, a été mise au point la méthode

efficace, inventée à l'Institut Pasteur

d'Algérie, de l'extrait de Mélia pulvérisé

sur les cultures riches : maraîchères, fruitières,

etc.

En résumé, durant les trois dernières années

de la guerre, un grave danger d'épidémies menaçait

l'Algérie. On a créé contre ces épidémies

des armes nouvelles, amélioré les anciennes, augmenté

la production des sérums et des vaccins et ainsi pu enrayer ou

empêcher l'extension de maladies particulièrement redoutables.

Edmond SERGENT, Membre de l'Institut.

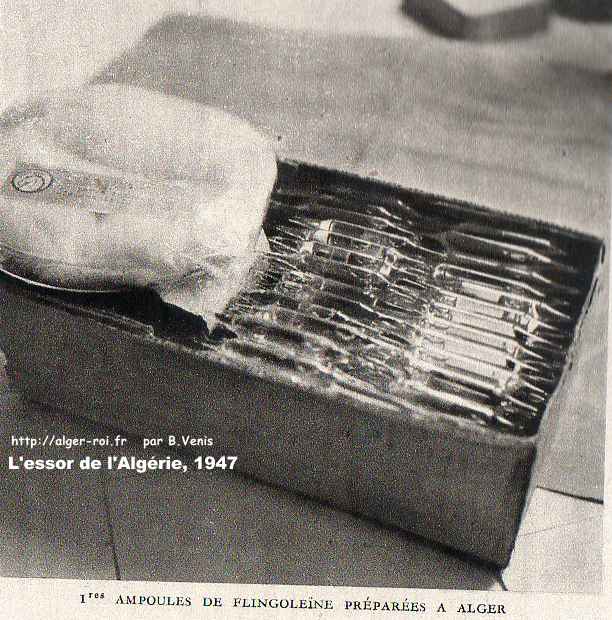

AMPOULES DE FLINGOLEiNE* PRÉPARÉES

A ALGER

* note du site : rie trouvé à ce sujet. La flingoléïne?

Pour éviter de se faire flinguer? |

|