L'arrivée

d'un maître européen à l'école d'Aïn-Tessa

C'est

au printemps 1961 que le village d'Aïn-Tessa recevait la visite

de l'armée et notamment d'officiers américains. Ce jour-là,

muni d'un Foca standard, j'ai immortalisé à jamais l'école

française d'Algérie.

Cinquante ans plus tard, ces photos aux couleurs délavées

par le temps, me donne le bonheur de me replonger dans le passé...

L' école d'Aïn-Tessa n'était pas une fiction. Elle

était là et bien là. Quand on arrivait par la route,

on ne voyait qu'elle. Elle flambait neuf sur fond d'azur intense, visiblement

surajoutée au douar-village d'Aïn-Tessa.

Ma première impression fut de contentement.

L'école préfabriquée avait été "

posée " au printemps, montée dirons-nous, de toutes

pièces : trois corps de bâtiments disposés sur trois

côtés, comme pour former une cour rectangulaire dont le

grand côté manquant se serait trouvé au sud. En

fait, ce côté sud était matérialisé

par un chemin d'exploitation bordé par des oliviers. Un petit

panneau planté dans l'angle sud-est de cette cour improvisée

portait sur fond bleu et en toute simplicité, cette inscription

" Place du Général De Gaulle ". Le plus grand

des bâtiments comprenait deux salles de classe et un préau

attenant; les deux autres, on l'aura deviné, étaient destinés

au logement des instituteurs.

À l'est, et à quelques mètres de ma " villa

", un mât avait été planté au sommet

duquel un drapeau disait bien qu'Aïn-Tessa était un village

de France.

Aïn-Tessa avait dû être avant la colonisation, un "

douar ", c'est-à- dire un ensemble de tentes abritant une

population semi-nomade qui, peu à peu, se sédentarisa

par la force des choses et les " réaménagements fonciers

" imposés par la' colonisation. Je ne pouvais m'empêcher

de voir en ces Arabes, les i descendants de ces tribus makhzen qui s'étaient

placées sous la protection de la France au moment de la conquête

ou, plus loin encore, de ces " Morozdepaz " ou de " guerra

" qui, selon leur humeur, avaient soutenu ou combattu l'Espagne

! Le douar prenait ses quartiers sur les retombées ouest de la

petite chaîne côtière du Murdjadjo, à une

trentaine de kilomètres d'Oran, dans une zone sommitale plane

dont les marges s'effrangeaient en ravins profonds et sauvages (Sidi

Bakhti) qui dévalaient vers le nord jusqu'à la Méditerranée

(Cap Blanc). Ce , paysage m'était familier pour l'avoir traversé,

il n'y avait pas si longtemps, à l'occasion d'entraînements

cyclistes. Mais alors, rien ne me forçait à m'y arrêter.

Tous ceux qui ont grimpé le sauvage Sidi Bakhti, puis dévalé

vers le sud les lacets de Bou-Tlélis (ou inversement), ont en

mémoire les mêmes images que moi.

Vers le sud justement, et depuis l'école, on pouvait apercevoir

l'horizon proche de la chaîne du Tessala et surtout le miroir,

aveuglant sous le soleil, du grand lac salé de la Sebkha; en

contrebas, mais non visible d'ici, le long de la nationale Oran-Tlemcen,

s'étirait le village de colonisation de Bou-Tlélis, cerné

de vignobles et d'orangeraies tirés au cordeau.

Voici pour l'environnement au sens large.

Une école flambant neuf, ai-je dit? Oui, mais sans eau ni électricité

! Cependant, l'appartement me permit de déposer quelques affaires

personnelles, des livres, du matériel pédagogique... J'y

abandonnerai un jour, entre autres choses, le très beau microscope

qui avait enchanté mon Noël de 1947!

Bien que ce fût une école à deux classes, cette

année scolaire 19591960, je la passai seul et bien seul! En attendant,

mon arrivée au douar n'était pas passée inaperçue.

En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, je fus entouré

d'enfants qui avaient atterri là comme une volée de moineaux

curieux, des garçons surtout et quelques fillettes, à

distance, qui, vu le moment de l'année avaient deviné

que j'allais être leur nouveau maître d'école. Quelques

adultes, prévenus je ne sais comment (le téléphone

arabe ?), m'observaient depuis le seuil des maisons. Un homme, la cinquantaine,

déboucha, s'avançant vers moi, sourire aux lèvres

et mains tendues : c'était le chef du douar. On ne pouvait souhaiter

accueil plus chaleureux ! J'appris de sa bouche que l'école avait

fonctionné jusque-là dans une ferme voisine, grâce

à la salle prêtée par un agriculteur européen,

voisin du douar. Ainsi Bou-Yacor n'était pas un exemple unique.

Une partie du matériel pédagogique et surtout du mobilier

lourd se trouvait encore dans l'ancienne école. Il allait donc

falloir le transporter dans la nouvelle; le lendemain, le responsable

de l'exploitation, M. Morel, mit une camionnette à ma disposition

et quelques bras secourables. Bien sûr je pris ma part de travail.

En fin de journée, je fis la connaissance de M. Prat et de son

épouse qui résidaient habituellement à Oran. Leurs

racines étaient ariégeoises. Ils me proposèrent

de loger dans une partie non occupée de leur appartement, trop

heureux, me dirent-ils franchement, qu'un Européen de plus résidât

dans la ferme qui était vaste; jusque-là, la région

était restée calme : j'acceptai. J'allais très

vite apprécier la gentillesse et la générosité

de M. Morel, resté veuf quelques années plus tôt

et qui, désormais, partageait son appartement à la ferme

avec sa soeur aînée. Très vite, ils me considérèrent

un peu comme le fils de la maison. Souvent le soir, ils m'invitaient

à leur table. En retour, j'eus l'occasion de leur rendre quelques

menus services. Vivait aussi sur les lieux un couple âgé

de retraités d'origine espagnole : lui, petit vieux sec et encore

vigoureux, avait travaillé toute sa vie au service des Prat;

elle, femme à tout faire, corpulente et toujours souriante, avait

veillé notamment à l'entretien des locaux et appartements

inoccupés.

Enfin, un jeune couple de patronyme espagnol, travaillait encore sur

la ferme. Lui s'occupait, je crois, de la vinification. Leur fils fréquentera

mon école; ce sera mon seul élève européen.

La suite des événements, le chaos final feront hélas

! que je partirai sans avoir pu dire adieu à tous ces braves

gens.

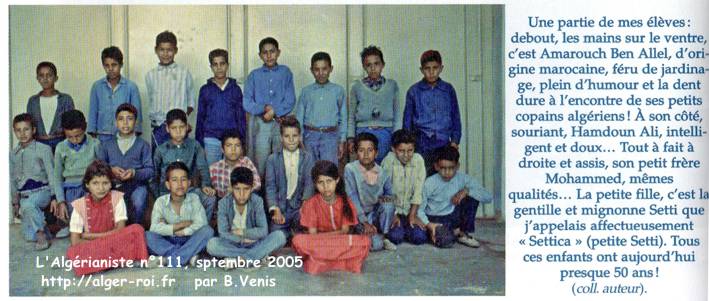

Une partie de mes élèves : debout,

les mains sur le ventre, c'est Amarouch Ben Allel, d'origine

marocaine, féru de jardinage, plein d'humour et la dent

dure à l'encontre de ses petits copains algériens

! À son côté, souriant, Hamdoun Ali, intelligent

et doux... Tout à fait à droite et assis, son

petit frère Mohammed, mêmes qualités...

La petite fille, c'est la gentille et mignonne Sein que j'appelais

affectueusement Settica " (petite Seth). Tous ces enfants

ont aujourd'hui presque 50 ans ! (coll. auteur).

|

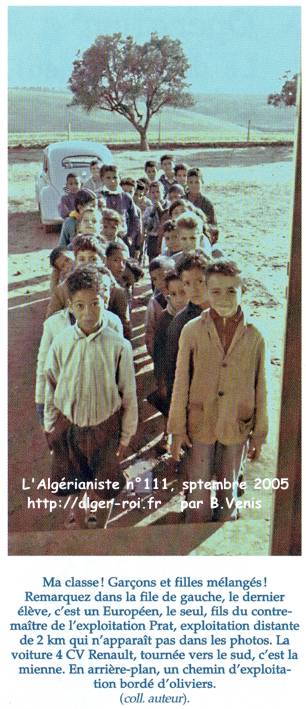

Ma classe ! Garçons et filles mélangés

!

Remarquez dans la file de gauche, le dernier élève,

c'est un Européen, le seul, fils du contre-maître

de l'exploitation Prat, exploitation distante de 2 km qui n'apparaît

pas dans les photos. La voiture 4 CV Renault, tournée

vers le sud, c'est la mienne. En arrière-plan, un chemin

d'exploitation bordé d'oliviers.(coll. auteur)

|

La rentrée se fit sans problème. L'école était

correctement équipée de mobilier neuf. Seul manquait un

bureau pour le maître. Une table d'écolier fit l'affaire.

Je m'étais fabriqué un matériel pédagogique

de base les années précédentes. Très vite,

nous pûmes nous mettre au travail. L'école était

bien conçue: une porte donnait sur la place- cour du Général-De-Gaulle;

une seconde donnait accès directement à un préau

fermé sur trois côtés.

Par mauvais temps (rare) et jour de froidure (exceptionnel), il se révéla

très confortable. L'effectif initial devait approcher la quarantaine

d'enfants et on m'expliqua que la seconde classe ne resterait pas longtemps

vide car certaines familles qui vivaient dans les environs étaient

en cours de regroupement. On verra que, peu à peu, un nouveau

village " octogonal " en dur allait effacer progressivement

le semis serré et quelque peu désordonné des mechtas

et gourbis traditionnels. Après les vacances de Noël, début

janvier 1960, je vis, avec le plus grand des plaisirs, arriver un collègue.

Il avait mon âge. Il était accompagné de sa jeune

épouse qui ne travaillait pas. Comme moi il était d'Oran.

Bien sûr, les Prat leur trouvèrent vite de quoi loger sur

place. La seconde classe commença avec un effectif relativement

réduit qui, très vite, s'étoffa. Nous pûmes

nous organiser, travailler ensemble. Je crois que nous fîmes globalement

une bonne équipe.

o

|