|

Découvert dans nos archives

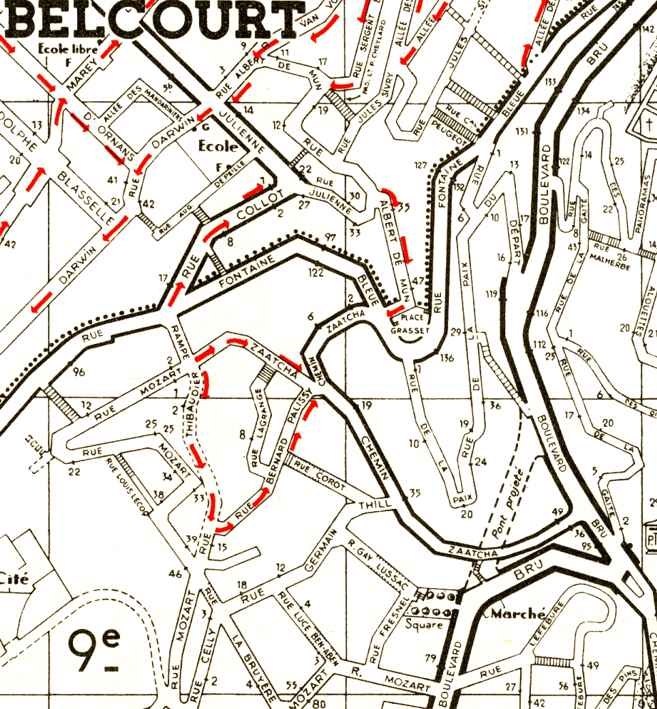

La section féminine d'adaptation de l'enseignement

de la rue Zaatcha

" Le but de cette étude :11 est intéressant

de connaître l'homme ou plus simplement de connaître un homme,

mais il est encore plus intéressant de connaître un enfant.

Connaître un homme permet de le juger avec plus d'indulgence ou

de l'estimer davantage, mais connaître un enfant, avec ses qualités

et ses défauts et leurs causes, permet une action sur cette future

personnalité. C'est très important, et c'est encore plus

important pour un instituteur car s'il connaît individuellement

les élèves de sa classe, il pourra modifier son attitude

en face de ces enfants. Son action peut être efficace. "

Une formation adaptée à la réalité algérienne

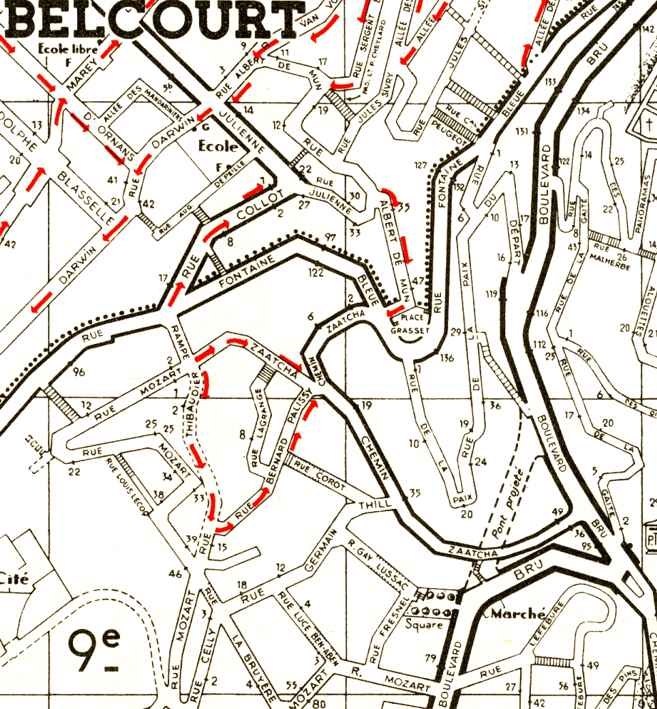

Lucienne Alarcon, marraine

et Moussah Haddaden, filleul.

Lucienne Alarcon, marraine

et Moussah Haddaden, filleul. |

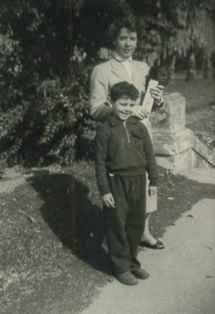

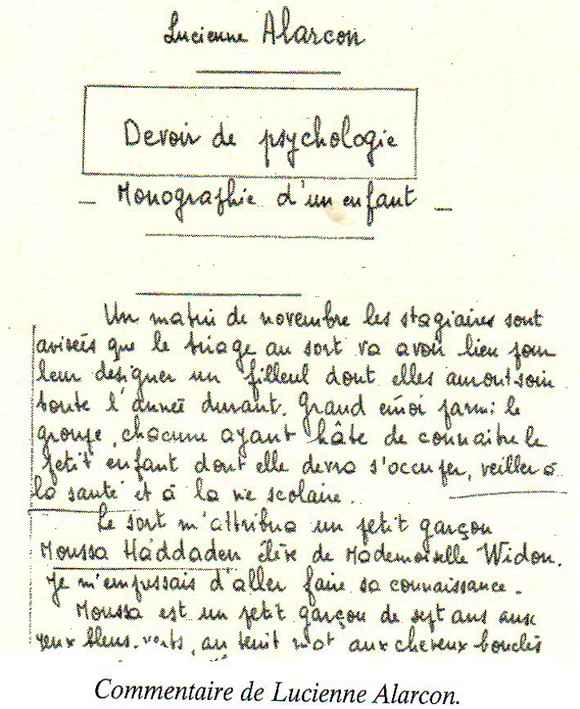

Commentaire de Lucienne Alarcon. |

Les premières lignes de cette future

institutrice illustrent parfaitement l'objet de la " section féminine

d'adaptation de l'enseignement en Algérie ". Cette citation

est tirée d'un rapport d'une enseignante qui a été

stagiaire au centre de formation de la rue Zaatcha à Alger.

Ce rapport de stage appartient à un fonds d'archives qui a été

déposé au CDHA ; ce dernier est composé de nombreux

mémoires écrits par ces jeunes institutrices lors de leur

formation. Cet ensemble est riche d'informations sur les méthodes

d'enseignement et sur les élèves croisés dans les

classes des écoles algériennes. La totalité des documents

réunis et classés témoigne aussi des mesures éducatives

expérimentées au début des années 1950. D

s'agissait de trouver des réponses efficaces à l'afflux

des enfants musulmans dans le système scolaire français.

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français

en Algérie s'est trouvé confronté au problème

de la forte natalité. La scolarisation massive des garçons

et filles passait par un accroissement des moyens humains et matériels

mis en oeuvre.

Face à cette préoccupation politique et sociale les autorités

ont créé, en 1945, une annexe à l'Ecole normale de

la Bouzareah. Cette école annexe était destinée à

former des jeunes institutrices. Elle était située rue Zaatcha

et dépendait des Sections d'adaptation

des Ecoles normales de la Bouzareah. Cette section féminine

avait été instituée dans un double objectif. D'abord,

le nombre d'institutrices formées en Algérie n'était

pas suffisant pour absorber l'arrivée importante des filles et

garçons dans les écoles indigènes. De plus, les sections

féminines étaient, au départ, un encouragement offert

aux futures enseignantes à s'installer en Algérie. Le recrutement

était majoritairement européen et surtout de métropole.

Ces enseignantes étaient recrutées sur dossier au niveau

du baccalauréat. Elles passaient un an de stage à la rue

Zaatcha et leur titre exact était " élève-maîtresse

". Cette formation les préparait à la future classe

et à mieux apprécier le milieu auquel elles allaient être

confrontées. Chaque métropolitaine où " élève-maitresse

" suivait, en plus des autres cours, une jeune élève

qui était scolarisée à l'école de la rue Zaatcha.

L'école de la rue Zaatcha était un Centre de formation artisanale

ouvert aux enfants musulmans. Son objet était d'offrir les connaissances

de base, la maîtrise du français et aussi un enseignement

ménager.

L'enseignement proposé aux élèves-stagiaires tendait

ainsi à s'adapter à la réalité démographique.

L'instruction des filles était une question nouvelle ; leur afflux

dans les écoles nécessitait une prise en compte progressive

de leur apprentissage. Les futures institutrices devaient offrir des connaissances

générales et un enseignement pratique qui leur serviraient

dans leur vie d'adulte et favoriseraient leur émancipation. D'après

le décompte des mémoires, il est possible d'affirmer que

deux tiers des parrainées étaient des jeunes filles âgées

de 6 à 7 ans. La plus âgée avait 10 ans, avec un retard

de deux ans par rapport à la moyenne.

Régulièrement les préoccupations des élèves-maîtresses

transparaissent dans leurs rapports de stage. Les synthèses révèlent

souvent la tension due à la première rencontre un peu abrupte

entre la stagiaire et sa filleule. Cette surprise laisse ensuite place

à une découverte mutuelle, aux échanges avec les

familles et aux progrès réguliers de l'enfant.

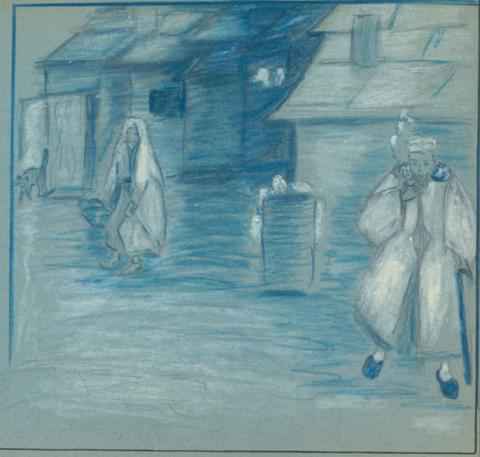

Dessin du mémoire de Claude Tarento,

institutrice, stagiaire, marraine. |

Des travaux divers

et riches de renseignements

Ce fonds d'archives est composé de 58 dossiers, la plupart sont

manuscrits. Ces stages ont été faits entre les années

1950 et 1954. Ils portent les noms de la stagiaire et de l'élève

suivi. Pour la plupart, la note obtenue est inscrite sur la première

page.

La forme générale est très singulière. Les

stagiaires ont donné à leurs travaux un caractère

très personnel, le plus fréquent étant un mémoire

manuscrit et illustré en plusieurs parties. Mais certains sont

plus originaux, à l'exemple de courtes fiches thématiques

synthétiques ou de vivants cahiers décorés par les

soins de la stagiaire afin d'animer son travail ( Cf. la photographie

). Le nombre de pages et le format sont également très variables

et ont surtout correspondu à la volonté de la stagiaire.

Toutefois, elles conservent généralement une même

organisation interne:

o Le contexte

familial. Cette introduction présente le " choc "

des premiers échanges de la " marraine " avec sa "

filleule ". Elle est suivie d'un portrait de l'enfant et de sa situation

familiale. Riche d'informations sur le contexte sociologique de l'enfant,

elle est une description de la structure familiale, du travail des parents

et de leur origine géographique, de leur présence ou absence

lors des visites de la " marraine ". Certaines allusions permettent

aussi d'en savoir plus sur la situation sociale des enseignantes.

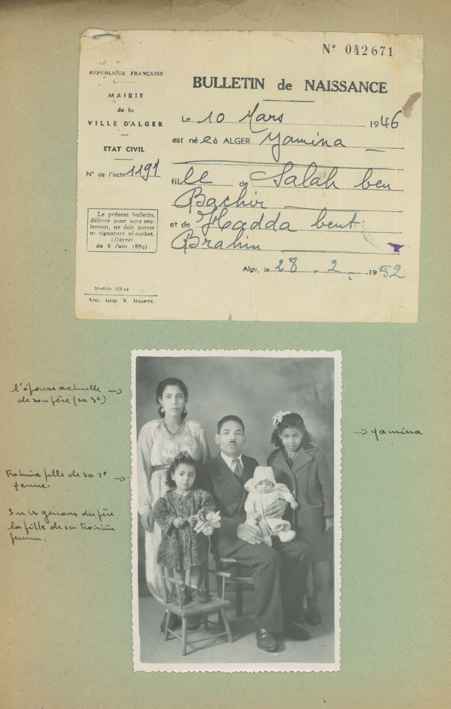

Dossier familial. |

o

Le comportement de l'enfant. La stagiaire

retrace sa relation avec l'enfant, elle insiste sur son état de

santé et sa vivacité d'esprit. Plusieurs observations médicales

indiquent le suivi de leur progression. Cette partie est surtout un rapide

rapport d'activité de l'année et révèle les

liens noués entre les deux personnes, du simple suivi professionnel

à une relation plus personnelle et affective.

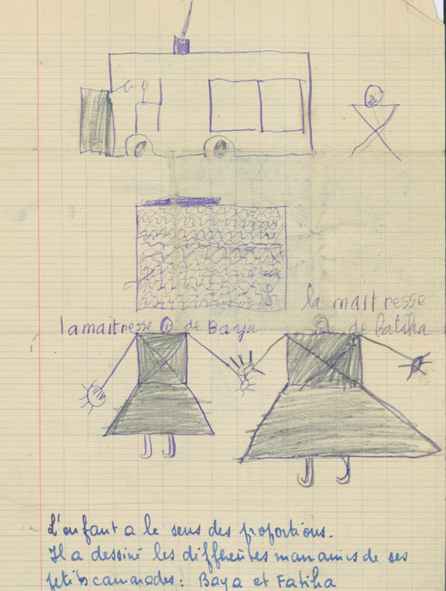

o Les

tests psychologiques. Toutes les stagiaires se sont ingéniées

à les multiplier. Chaque exposé possède un certain

nombre de tests qu'ont subis les enfants afin d'évaluer leur intelligence

et leur comportement tout au long de l'année. Ces tests sont accompagnés

de remarques personnelles. Aux exercices écrits, les stagiaires

ont confronté les enfants à des situations inconnues, de

la visite de lieux nouveaux (visite de grands magasins, des différents

parcs...), à la rencontre des membres de la famille de la stagiaire,

adulte ou enfants, etc.

Test de Lucienne Alarcon |

o Bilan.

L'évaluation des progrès de l'enfant tout au long

de l'année et la conclusion sur cette expérience.

Chaque dossier est enrichi de photographies, de dessins de l'élève,

ou de reproductions de documents familiaux. La stagiaire s'est photographiée

régulièrement avec sa filleule, la famille peut également

apparaître sur quelques photographies. Dans le cas d'un dossier

précis, la stagiaire a même pris le soin de reproduire le

plan de la maison en légendant les différentes pièces.

Tous ses signes marquent une volonté persistante de mieux comprendre

les conditions sociales et psychologiques de leurs futurs élèves.

Une recherche affirmée d'un dialogue interculturel Ce fonds d'archives

témoigne des efforts produits pour absorber le flux massif des

enfants à l'école et principalement à Alger. Face

à cette poussée démographique, il s'agissait de préparer

au mieux les futures enseignantes des écoles indigènes.

La " section féminine d'adaptation de l'enseignement en Algérie

" de la rue Zaatcha permettait de répondre à la demande

grandissante des populations. Cette formation avait le double objectif

d'être un stage d'enseignement et de découvrir un monde inconnu

pour ces métropolitaines. De nombreuses enseignantes recherchaient

aussi un dialogue interculturel à travers une meilleure connaissance

de leurs élèves et de leur famille. Cette année de

stage leur permettait de mieux appréhender le contexte scolaire

et les difficultés qu'elles rencontreraient dans leurs futures

classes, à Alger ou dans le bled.

Hervé Noël

L'Ecole en Algérie :1830-1962, de

La Régence aux Centres sociaux éducatifs, Publisud, 2001,

205 p., p65.

Eliaou Gaston Guedjn, L'enseignement indigène en Algérie

au cours de la colonisation. Edition des Ecrivains, 2000 135 p., p92.

Jean-Jacques Viala, " De 1830 à 1953 ", in Guerre d'Algérie,

Chronologie, HYPERLINK "http:// pagesperso-orange.fr/guerredalgerie/1835

_1953.htm "http:// pagesperso-orange.fr/guerredalgerie/1835_1953.htm

(Page consultée le 06 mars 2010).

|