|

le commerce extérieur

-------Le voyageur qui, venant de la métropole,

arrive pour la première fois en Algérie, ne laisse pas d'être

surpris lorsqu'il découvre l'existence d'un contrôle douanier

exercé à l'entrée et à la sortie de tout objet

en provenance ou à destination de la métropole. À

s'en tenir à l'apparence, c'est là une situation paradoxale

qui contredit la définition constitutionnelle de l'Algérie.

-------Il importe de dissiper d'abord cette

équivoque par une brève analyse du cadre juridique et administratif

dans lequel s'effectuent les échanges commerciaux entre l'Algérie

et la métropole.

L'Union douanière

-------L'Algérie

constitue avec la métropole ce qu'il est convenu d'appeler une

union douanière.

-------Notons déjà que le terme

" union " paraît impropre dans la mesure où, entendu

au sens d' " association ", il suppose l'existence d'au moins

deux éléments associés. Ce qui peut donner à

penser que l'union douanière concerne deux unités territoriales

distinctes, mais assemblées. Tout au contraire, la métropole

et l'Algérie forment - avec d'autres territoires d'ailleurs - une

seule et même unité territoriale au regard de la législation

douanière.

-------C'est du reste ce qui ressort explicitement

du Code général des douanes qui déclare en son article

1er :

-------" Le

territoire douanier comprend le territoire de la France continentale,

de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, ceux

du département français d'outre-mer, et de l'Algérie,

ainsi que leurs eaux territoriales. "

-------La première conséquence

directe de ce principe est énoncée à l'article 2

du même code " Dans toutes les parties

du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements

douaniers. "

-------La métropole et l'Algérie

font partie du même territoire douanier et sont soumises à

la même législation et la même réglementation

douanière, c'est-à-dire que le même tarif douanier

frappe les produits étrangers à l'entrée en métropole

et en Algérie, à l'exception d'une nomenclature spéciale

d'articles, dont le nombre est actuellement limité à 9 et

qui peuvent faire l'objet d'une taxation distincte, appropriée

à l'Algérie.

-------Autre conséquence, l'absence

de toute barrière douanière entre les deux rives de la Méditerranée

: il n'existe aucun droit de douane dans les échanges entre la

métropole et l'Algérie.

Dualité des régimes fiscaux

--------Il en va

autrement sur le plan purement fiscal : l'Algérie, on le sait,

possède son propre budget, distinct de celui de la métropole

et alimenté par une fiscalité interne comportant notamment

des impôts de consommation comme en métropole, mais perçus

au seul profit du budget algérien.

--------Ainsi,

un produit d'origine métropolitaine importé en Algérie

se trouve libéré des taxes qui frapperaient sa consommation

en métropole, mais, par contre, tombe à son arrivée

sous le coup de la législation fiscale interne, au même titre

que toute autre marchandise de même nature produite en Algérie.

Aussi, bien que l'Algérie et la métropole ne soient pas

séparées par des barrières douanières, mais

seulement par des régimes fiscaux différents, l'administration

des douanes, en raison de son implantation territoriale et de son organisation

matérielle, a paru toute désignée pour

assurer l'application de cette législation : c'est à

ce titre seulement et pour des raisons de pure commodité, qu'elle

intervient dons le circuit commercial entre la métropole et l'Algérie,

en marge de son activité normale ; en confiant cette tâche

aux douanes, on a voulu simplement éviter de doubler inutilement

les services de contrôle à l'entrée des départements

algériens.

--------Cette

situation n'est pas sans précédent et l'on peut citer, entre

autres, le cas de la zone franche du pays de Gex où, depuis 1832,

les douaniers français sont chargés de la perception des

droits intérieurs français sur le territoire de la zone.

--------Telle

est donc l'origine d'une équivoque qui peut laisser croire à

l'existence de barrières douanières entre la métropole

et l'Algérie.

--------Il

est enfin à peine nécessaire de rappeler que les droits

de douane qui sont perçus à l'occasion des échanges

commerciaux entre l'Algérie et l'étranger sont rigoureusement

identiques aux droits perçus sur le territoire de la métropole,

à quelques exceptions de détail près : l'Algérie

bénéficie en effet de dérogations lui permettant

d'avoir un tarif moins élevé que la métropole pour

certains produits (café, tabac, allumettes, friperie, pétrole,

etc.) ; de plus, la zone saharienne est exonérée de droits

de douane, pour diverses marchandises (céréales, sucre,

tissus, médicaments, pétrole lampant, etc).

--------Quant

aux règles qui président aux importations algériennes

- régime des changes, licences d'importations, etc.- rien qui paraisse

mériter d'être signalé, puisqu'ici encore, il y a

unité de législation entre la métropole et l'Algérie

et qu'à ce titre, tous les accords commerciaux conclus par la Fronce

avec d'autres pays étrangers, s'appliquent de piano à l'Algérie.

--------Ainsi

voit-on que, contrairement à certaines apparences, la métropole

et l'Algérie sont en union douanière quasi totale.

Les principaux aspects du commerce extérieur

algérien

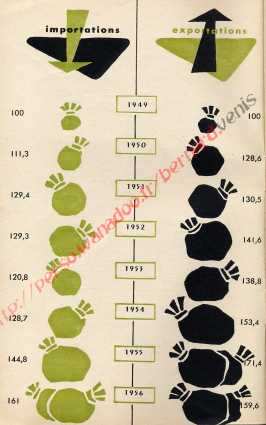

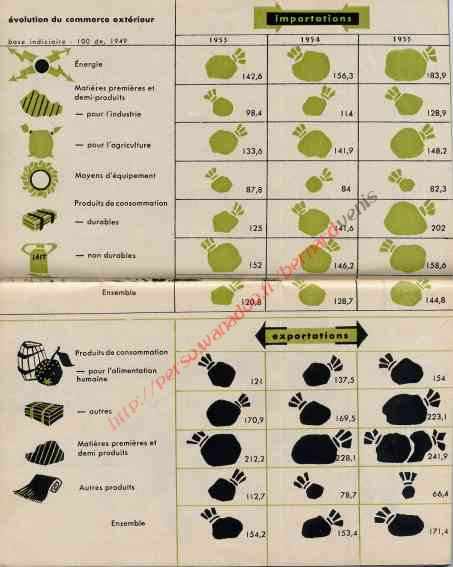

--------L'évolution

du commerce extérieur de l'Algérie a suivi, depuis 1949,

une progression sensiblement constante, qui nous est révélée

par la comparaison des indices du volume du commerce annuel, calculés

sur la base de 100 de 1949, abstraction faite des fluctuations de prix

(graphiques ci-dessous).

--------Le

volume global des mouvements commerciaux atteignait 358 milliards en 1954,

405 milliards en 1955 et 423 milliards de francs en 1956. La progression

révélée par les indices est donc importante puisqu'elle

concerne des volumes réels d'échanges importants.

Déséquilibre de la balance commerciale.

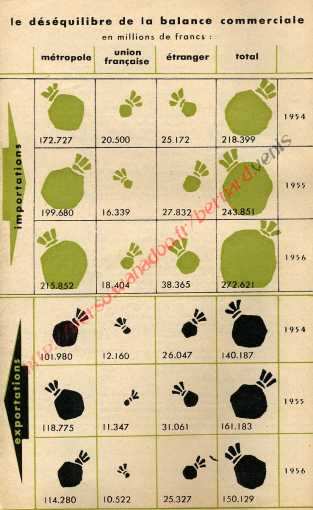

-------Le

commerce extérieur de l'Algérie doit être étudié

sous deux aspects : échanges avec la zone franc et échanges

avec l'étranger (voir graphiques ci-dessous).

-------Il

faut souligner d'abord que la comparaison de ces valeurs réelles

ne met pas assez en lumière la progression effective des échanges,

du fait que les prix de certains grands produits d'exportation n'ont pas

toujours bénéficié d'une hausse comparable à

celle que subissaient les prix des produits importés et qu'ils

ont parfois même baissé de façon sensible.

-------La

balance commerciale de l'Algérie, qui a été constamment

excédentaire de 1937 à 1942, est régulièrement

déficitaire depuis 1946. Ce déficit qui atteignait 63,8

milliards en 1953 et 78,2 milliards en 1954, s'élevait à

83 milliards en 1955, et à 123 milliards

138,8 en 1956.

-------Ce

déséquilibre qui va sans cesse en s'accroissant, semble

devoir subsister pendant plusieurs années encore.

Les causes du déficit

-------En

premier lieu, le déficit qui pourrait apparaître

comme l'indice d'une conjoncture inquiétante, n'est en grande partie

que la conséquence logique d'un effort massif d'équipement.

En effet, la même situation se retrouve chaque fois qu'un pays insuffisamment

développé réalise un effort d'expansion.

-------L'Algérie

étant tenue de se procurer à l'extérieur le matériel

et les biens nécessaires à son équipement, la courbe

de ses importations doit inévitablement, au moins dons un premier

temps, présenter une pente plus rapidement ascendante que celle

de ses exportations qui sont tributaires d'une augmentation de la production

et par conséquent, du développement de l'équipement

en moyens de production.

-------Ce

déséquilibre est encore accentué par le fait que

les investissements - et notamment les importations de matériel

- ne concernent pas exclusivement l'équipement économique,

mais aussi l'équipement social qui,

au moins d'un point de vue purement comptable, est improductif et qui

fait l'objet d'un tiers des investissements contre un peu moins de deux

tiers à l'équipement économique.

-------Second

facteur de déséquilibre,

l'essor démographique, qui influe doublement sur la balance

commerciale, la population s'accroissant numériquement d'année

en année dans les proportions que l'on soit, en même temps

que son niveau de vie s'améliore de façon continue et sensible.

-------De

là, une augmentation constante des besoins

intérieurs en produits de consommation, essentiellement

en produits alimentaires pour faire face à l'accroissement démographique,

et plus généralement, en produits durables ou non durables,

du fait de l'élévation du niveau de vie.

-------Ainsi,

tandis que les importations augmentent, pour faire face à la demande

intérieure (produits laitiers, sucre, thé, café,

blé) un débouché de plus en plus important se trouve

fourni sur place aux productions algériennes habituellement excédentaires

et qui font ou faisaient l'objet d'un fort courant d'exportation (blé,

dattes, figues, etc.) par un marché intérieur de consommation

en développement constant : les volumes exportés s'en trouvent

réduits d'autant ; d'où nécessité de rechercher

des productions de remplacement.

-------Enfin,

dernière observation : la quasi-totalité

du déficit de la balance commerciale de l'Algérie apparaît

en général dans son commerce sur la zone franc alors qu'inversement,

sa balance commerciale avec l'étranger est le plus souvent bénéficiaire.

Déficitaire en 1951, 1952, 1953, la balance avec l'étranger

a occupé un solde excédentaire en 1954, 1955, pour, en 1956,

marquer un déficit important.

-------Il

en résulte que le problème des devises ne se pose pas avec

gravité à l'Algérie, au contraire des autres pays

fortement importateurs.

Pays clients et fournisseurs de l'Algérie

-------Comme

en 1938, l'Algérie commerce pour 75 ou 80 % avec la métropole.

Mais tandis qu'en 1938 elle lui vendait plus qu'elle ne lui achetait,

la situation est aujourd'hui inversée et ses achats en métropole

augmentent sans cesse : en 1954, 23,8 milliards de plus qu'en 1953 et

en 1955, 26,9 milliards de plus qu'en 1954.

-------L'Algérie

exporte en métropole la majeure partie de ses vins, primeurs et

agrumes, des semoules et des tabacs et aussi des objets manufacturés

(surtout papiers et cartons, fils et câbles électriques)

; elle y achète des produits laitiers, pharmaceutiques, chimiques,

des céréales, du sucre, des bois, des tissus, des machines,

des automobiles.

-------Les

achats aux pays de l'Union française continuent à augmenter.

L'Algérie y trouve du café, du thé, des huiles végétales,

des bananes, tandis que ses ventes (vins, tabacs) diminuent.

-------Les

échanges avec les pays étrangers, en 1954, révèlent

un excédent de 900 millions de francs et de 3 229 milliards en

1955. La Grande-Bretagne est, parmi les pays étrangers, le meilleur

client de l'Algérie pour l'alfa et le minerai de fer. Viennent

ensuite, l'Allemagne, l'Italie (où l'Algérie exporte fruits

et légumes, orges, minerais de fer et phosphates), les Pays-Bas

et enfin les États-Unis (minerai de fer, liège, huile).

-------Viennent

en tête de ses fournisseurs étrangers les États-Unis

(houille, machines et tracteurs) suivis de la Grande-Bretagne.

-------Enfin,

si l'Algérie trouve en la métropole son premier client et

son premier fournisseur, elle en est aussi le premier client (avec 11,8

% des exportations métropolitaines) et le troisième fournisseur

(avec 7,8 % des importations totales), après les U.S.A. (9,7 %)

et l'Allemagne occidentale (9,1 %) .

Évolution du commerce extérieur

de l'Algérie

-------L'analyse

de l'évolution des différents groupements d'utilisation

entre les années 1953 et 1,955 révèle que les importations

d'énergie, de matières premières pour l'industrie,

l'agriculture, et de produits de consommation (qui interviennent pour

les 2/3 dans l'accroissement du déficit) ont augmenté, alors

que les importations de moyens d'équipement semblent avoir atteint

un palier et commencent même à diminuer (voir graphique p.

14 et 15).

-------Biens

d'équipement et objets de confort ou produits alimentaires de choix,

partie importante des importations algériennes, sont des marchandises

de prix élevés. Par contre, les exportations de l'Algérie

portent de façon constante sur des groupes de ressources agricoles

où les variations de détail ne changent guère la

structure de l'ensemble. En outre, l'évolution des prix a joué

au préjudice de l'Algérie : à poids égal,

la valeur des marchandises exportées a augmenté moins vite

que celle des marchandises importées.

-------Biens

d'équipement et objets de confort ou produits alimentaires de choix,

partie importante des importations algériennes, sont des marchandises

de prix élevés. Par contre, les exportations de l'Algérie

portent de façon constante sur des groupes de ressources agricoles

où les variations de détail ne changent guère la

structure de l'ensemble. En outre, l'évolution des prix a joué

au préjudice de l'Algérie : à poids égal,

la valeur des marchandises exportées a augmenté moins vite

que celle des marchandises importées.

Les mesures en faveur de l'exportation

-------Quoique

moins sensible que l'accroissement des importations, la baisse des exportations

exige que l'Algérie, plus encore que la métropole, fosse

un effort considérable pour surmonter les difficultés croissantes

que rencontre l'écoulement de sa production, de façon à

améliorer les courants d'échange.

-------L'existence

en Algérie et en métropole de situations parallèles

a eu pour conséquence l'institution de mesures de remboursement

des charges supportées par les entreprises exportatrices algériennes,

mesures inspirées de celles qui ont été prises en

faveur des exportateurs métropolitains. Les résultats des

trois premières années d'application font ressortir une

amélioration très nette de la situation des produits soutenus,

alors que les marchandises non bénéficiaires de l'aide à

l'exportation sont en régression sensible.

-------Cette

évolution favorable porte notamment sur les poissons salés,

les huiles d'olive, les conserves de poissons, de légumes et de

fruits, les superphosphates, l'essence de géranium, les tapis,

le matériel de vinification, les légumes frais, le minerai

de zinc, les cuirs et peaux, les papiers et cartons.

-------Enfin,

la libération des échanges qui a été le fait

saillant de l'année 1954 et qui s'est poursuivie jusqu'en 1956,

est naturellement appliquée de plein droit à l'Algérie.

On sait, en effet, que la France, fidèle à ses engagements

internationaux, a repris et accéléré depuis 1953

sa politique de libération des échanges par des mesures

successives dont les plus importantes ont été ' prises au

cours de l'année 1955. Le taux de libération a en effet

atteint 73 % en janvier 1955, 75 % en avril.

-------Ces

mesures n'ont pas conduit, jusqu'à présent, à une

augmentation sensible des importations de produits étrangers, et

cela en grande partie du fait de l'institution de la taxe de Compensation.

Elles ne semblent pas non plus avoir gêné jusqu'ici l'écoulement

des produits algériens dons la métropole. Quoi qu'il en

soit, une certaine vigilance s'impose et en particulier la préparation

de chaque nouvelle tranche de libération exige une attention constante

de la part de l'administration.

-------Il

est évident que la politique d'industrialisation, dont les fins

directes sont autres, doit avoir des incidences importantes sur la balance

commerciale qu'elle peut amener progressivement à l'équilibre

en accroissant les exportations et en assurant au pays une plus grande

stabilité économique. Ainsi, les produits industriels jouent

un rôle de plus en plus important à l'exportation ; les objets

manufacturés en Algérie sont apparus sur tous les marchés

du monde. On observe parallèlement une baisse accusée des

achats de divers produits fournis maintenant par l'industrie locale. Aussi

les caractères de la balance commerciale algérienne ne sont-ils

absolument pas ceux d'une colonie.

Enfin, l'exploitation du pétrole saharien pourrait faire disparaître

la port la plus lourde des achats de l'Algérie à l'étranger.

La balance commerciale dans la conjoncture exceptionnelle

que traverse l'Algérie depuis 1954

-------Les chiffres

statistiques sur lesquels est fondée cette étude s'entendent

jusqu'à l'année 1956 incluse. Il apparaît, en effet,

que l'activité économique de l'Algérie n'a été

en aucune façon influencée par l'apparition en 1954 de l'action

séditieuse et qu'elle a poursuivi de façon constante son

évolution favorable.

-------C'est

en 1956 seulement que les troubles ont commencé à influencer

de façon diverse certains secteurs de l'activité économique

du pays. Si la structure d'ensemble ne semble pas affectée de façon

notable par le climat d'insécurité, l'apparition de besoins

exceptionnels peut avoir sa part dans le déséquilibre de

la balance commerciale. Tandis que les exportations se sont trouvées

sensiblement stabilisées au niveau de 1955, les importations se

sont au contraire considérablement accrues et ne sont plus couvertes

qu'à concurrence de 55 % environ par les exportations. Ainsi, la

balance commerciale accuse en 1956 un déficit de 123 milliards

de francs.

-------Il

serait encore prématuré de vouloir tenter une analyse approfondiede

cette situation nouvelle. On peut cependant affirmer que ce phénomène

est avant tout conséquence d'un accroissement des besoins intérieurs

en produits de consommation, accroissement encore plus sensible peut-être

qu'au cours des années précédentes, et souligné

par la stabilisation des exportations.

-------Les

caractéristiques de l'économie algérienne d'après

guerre se reflètent donc dons son commerce extérieur : effort

considérable d'équipement, amélioration du niveau

de vie. Ces deux faits suffisent à expliquer le déficit

commercial.

-------Sans

doute, l'avenir dira si l'Algérie ne doit pas trouver dans son

sous-sol la meilleure chance de parvenir à inverser le sens du

déséquilibre de son commerce extérieur.

-------Mais

pour le moment et pour un temps difficile à déterminer,

la balance commerciale de l'Algérie demeurera caractérisée

par un déficit qui (aussi paradoxal que cela puisse paraître)

traduit sa volonté de progrès.

-------Toutefois,

si elle veut que le " doping " provisoirement nécessaire

à sa modernisation n'exerce que des effets salutaires, l'Algérie

devra en régler soigneusement l'usage et travailler à le

réduire progressivement au rythme de l'expansion du pays.

-------Enfin,

l'Algérie a le plus grand intérêt à poursuivre

une politique d'échanges orientée vers le commerce avec

la métropole, principalement en lui réservant son marché

d'importation. Mais cette discipline qu'elle doit s'imposer - et qu'elle

s'impose exige en retour que le placement de la production algérienne

sur le marché métropolitain soit protégé comme

production nationale.

|

|

Le commerce intérieur

Les centres commerciaux

-------Le

commerce intérieur est surtout actif dans les grandes villes les

plus peuplées, Alger, Oran, Bône viennent en tête,

d'autant qu'elles sont le lieu d'un important trafic maritime. Dans l'intérieur,

Constantine et Tlemcen sont des places actives. De nouveaux centres comme

Colomb-Béchar et d'autres agglomérations du Sud ont vu leur

commerce se développer en fonction de l'extension des exploitations

existantes.

-------Les

marchés hebdomadaires des petites villes et villages de l'intérieur

sont plus pittoresques qu'importants. Cependant, dans certaines régions

d'élevage ou certains centres agricoles, les transactions prenant

parfois une ampleur non négligeable (Souk-Ahras, Kroubs, Maison-Carrée,

Boufàrik, Tiaretl

L'action des chambres de commerce

-------La

vie commerciale est suivie par huit chambres de

commerce

-------- Alger,

Oran, Bône, Constantine, Bougie, Mostaganem, Mascara, Philippeville

- dont le nombre pourrait être accru prochainement en fonction de

la réorganisation territoriale de l'Algérie. Ces assemblées

consulaires sont habilitées à donner leur avis aux Pouvoirs

publics sur toutes les questions économiques : règlements

relatifs aux usages commerciaux et aux créations commerciales nouvelles.

Elles ont la gestion des concessions d'outillages portuaires publics.

-------Leur

action est coordonnée depuis 1935 par la " Région économique

d'Algérie " dont la compétence s'étend à

l'ensemble des problèmes concernant la production, la circulation

et la consommation de toutes les denrées et matières commercialisables.

L'action des Chambres de Commerce sur le plan de leur circonscription,

et celle de la Région Économique sur le plan général,

sont le plus souvent communes et s'exercent en étroite collaboration.

-------Les

Chambres de Commerce ont fondé un enseignement spécial destiné

aux futurs chefs d'entreprises, commerçants et employés

de commerce. La Chambre d'Alger a créé, en outre, une "

École supérieure de Commerce "

(actuellement gérée par la Région Économique)

et le " Centre Algérien de la Gestion

des Entreprises ". D'autre part, la Région Économique

d'Algérie s'est attachée, dans le domaine de la recherche

scientifique, à l'étude de la mise en voleur des produits

algériens. Créée en 1951, la "

Station Expérimentale de Recherches et d'Essais Frigorifiques Louis

Morard " examine notamment les problèmes de l'utilisation

du " Froid " dans l'entreposage, des transports et de la conservation

de toutes les denrées périssables que l'Algérie,

pays chaud, produit en quantités importantes.

-------Cet

effort pour développer l'enseignement spécialisé

est particulièrement important, puisqu'il doit procurer à

l'Algérie les techniciens qui lui sont nécessaires..

| UN IMPÉRATIF: faire entrer dans le circuit...

la fraction de la population d'Algérie qui est encore enfermée

dans les structures économiques traditionnelles. |

Importance de l'activité commerciale

-------Les circuits

d'échanges intérieurs manifestent, comme les autres domaines

que l'organisation économique de l'Algérie est celle d'un

pays en pleine évolution.

-------Deux

types d'activités s'y côtoient, en effet, dont l'importance

et les méthodes de travail diffèrent profondément

: d'une part, un circuit commercial évolué qui participe

à l'ensemble économique moderne, particulièrement

actif, comportant une infinité d'échanges et réunissant

aussi bien des Musulmans que des Européens; d'autre part, un petit

commerce de caractère artisanal qui fait vivre une importante population

d'origine autochtone et demeure rudimentaire et réduit. Le nombre

des commerçants en activité ne pouvant être établi

que de façon très approximative, il n'est guère possible

d'évaluer précisément l'importance numérique

respective de ces deux groupes économiques, d'autant que le premier

s'accroît de façon constante aux dépens du second.

-------La

création d'un équipement commercial moderne (routes, voies

ferrées, équipement portuaire, réseau bancaire) a

en effet profondément bouleversé la structure du commerce

intérieur de l'Algérie. Aux grands courants commerciaux

de l'époque turque, Nord-Sud ou Sud-Nord, les transversales Est-Ouest

ou Ouest-Est ne jouant qu'un rôle secondaire, la création

d'un système routier important et surtout la construction de la

voie ferrée principale, orientée, comme les axes routiers

essentiels, selon l'axe Est-Ouest, a substitué dans les relations

intérieures la direction longitudinale Est-Ouest Ainsi, l'introduction

des moyens de transport modernes a transformé profondément

les courants commerciaux, en même temps qu'elle les intensifiait

considérablement. Toutefois, l'axe Nord-Sud semble devoir retrouver

une nouvelle importance avec la multiplication des lignes aériennes

intérieures, et aussi avec l'essor économique du Sahara.

-------Quoique

l'importance du trafic intérieur soit difficile à apprécier,

on peut noter qu'en 1954, on comptait 309 964 immatriculations aux 17

greffes de l'ensemble du territoire algérien.

-------En

1938, on enregistrait 1 904 créations de fonds de commerce et 737

faillites ou liquidations judiciaires. Tandis qu'en 1946, on avait respectivement

42814 et 37, chiffres exceptionnels dus à la brusque reprise des

activités économiques au lendemain de la guerre ; entre

1947 et 1952 on assistait à une normalisation progressive du commerce

intérieur (22000 nouveaux commerces en 1949, 15 532 en 1950, 12

967 en 1951 et 8 550 en 1952) puis à une stabilisation au niveau

moyen annuel de 3 400 créations pour 1953 et 1954. Par contre,

l'année 1955 a été marquée par une reprise

assez sensible avec 4 008 créations nouvelles et 96 liquidations

ou faillites seulement, contre 125 l'année précédente.

-------Par

ailleurs, le montant total des disponibilités monétaires

en Algérie peut fournir une indication valable : il atteignait

au 31 décembre 1952, 191 milliards, au 31 décembre 1954,

272 milliards et au 31 décembre 1955, 326,5 milliards.

-------Ainsi

l'activité commerciale de l'Algérie suit une nette progression,

parallèle au mouvement d'expansion économique du pays.

-------Toutefois,

le niveau de l'activité commerciale, comme celui du développement

économique en général, reste bas et il n'est, pour

s'en convaincre, que de se reporter aux chiffres correspondants de la

métropole, où le montant des disponibilités monétaires

atteignait en 1952 - pour ne prendre que cet exemple - 4 157 milliards,

soit près de 22 fois plus pour une population 5 fois plus nombreuse

seulement. Encore faut-il considérer que la vitesse de la circulation

de la monnaie est plus grande en France qu'en Algérie, où

l'usage des chèques et de la lettre de change est beaucoup moins

répandu que dons les pays plus évolués.

Situation présente

-------Les

éléments statistiques fournis pour l'année 1955 permettent

également de constater que l'activité commerciale de l'Algérie

n'a pas été affectée par la conjoncture politique,

quoique plusieurs zones d'insécurité aient connu un certain

marasme. Il convient, au reste, de souligner qu'un programme d'action

comportant des dispositions bienveillantes à l'égard des

débiteurs de bonne foi, des prorogations d'échéances

ou des concours financiers nouveaux ont été appliqués

en faveur des commerçants victimes des événements.

-------Au

demeurant, la tendance à la stabilité des prix qui s'était

manifestée de 1952 à 1954 s'est maintenue pendant l'année

1955 avec les mouvements saisonniers habituels, et o permis une forte

progression des chiffres d'affaires commerciaux.

-------Cependant,

un examen approfondi permet de constater deux tendances qui pourraient

aller en s'accentuant

-------- L'une,

paralysante, a exercé son influence sur les domaines et

dans les régions atteintes par la rébellion, à savoir

essentiellement les transports routiers, le tourisme, les biens d'équipement

agricole et les investissements privés.

-------- L'autre,

stimulante, résultant de la présence des forces de l'ordre,

s'est exercée principalement dans les secteurs des produits alimentaires

et de la restauration et, plus faiblement, de l'hôtellerie et des

spectacles.

Si l'activité et l'évolution du commerce intérieur

demeurent difficiles à estimer, parce que les indices chiffrés

sont rares et que les seuls renseignements précis concernent le

nombre de créations, mutations et radiations du registre de commerce,

on peut toutefois constater une certaine stabilisation de la propriété

commerciale, conséquence d'une port, pour quelques secteurs, de

la présence d'effectifs militaires consommateurs et d'autre part,

des mesures prises pour protéger le commerçant mobilisé.

Le tourisme

-------Le

tourisme en Algérie mérite une mention toute spéciale

; il a, en effet, connu un développement remarquable au cours des,

dernières années à la suite des efforts persévérants

qui visaient à en faire l'un des facteurs de l'expansion économique

du pays.

Au lendemain de la guerre, le tourisme algérien déjà

fort réduit dans le passé, était pratiquement inexistant

et ne disposait pas d'une organisation capable de relancer un mouvement

touristique.

-------Or,

la variété des sites, le climat, les richesses folkloriques,

les vestiges historiques, tout concourt à faire de l'Algérie

un grand centre touristique pour peu qu'elle soit pourvue de l'équipement

indispensable et que soit menée à l'extérieur une

propagande destinée à da faire mieux connaître.

-------Cette

politique fut entreprise par les Pouvoirs publics dès les années

1948-1950 avec prudence d'abord de façon à maintenir un

équilibre entre tous les secteurs qui interviennent dans l'activité

touristique. Une organisation touristique, en effet, ne s'improvise pas

et pour atteindre le niveau élevé auquel elle est parvenue,

par exemple, en métropole, elle doit posséder une structure

élaborée jour après jour, au prix de longs et patients

efforts. Un programme fut donc établi qui comportait des objectifs

modestes, mais intéressait tous les secteurs à la fois.

-------Des

crédits spéciaux, régulièrement croissants,

furent affectés chaque année et à la remise en état

des hôtels existants et à l'extension de l'équipement

hôtelier ; les parcs automobiles furent reconstitués, les

transports routiers et ferroviaires rénovés, la navigation

aérienne développée.

-------Parallèlement

à cet effort de rééquipement, l'action de propagande

s'intensifiait attirant des touristes de plus en plus nombreux. Dans les

grandes villes se tinrent des congrès de plus en plus rapprochés,

des navires en croisière firent escale dans les grands ports ;

des circuits réguliers furent organisés par des entreprises

privées avec l'aide des Pouvoirs publics ; enfin, ce fut l'apparition

de villages de toile qui, se multipliant rapidement, accueillirent sur

les côtes algériennes, durant les mois d'été,

de nombreux touristes métropolitains.

Si, en 1954, le mouvement touristique était encore loin d'atteindre

l'ampleur du tourisme métropolitain, des résultats sensibles

avaient pu être obtenus.

-------L'intérêt

grandissant pour l'Algérie qu'on était parvenu à

susciter avait fait augmenter le nombre de touristes étrangers.

Les chiffres d'entrée pour l'ensemble de l'Algérie sont

difficiles à dégager, mais on peut indiquer que pour les

seuls port et aéroport d'Alger, il s'élevait à 12

608 en 1954 ; cinq grands circuits touristiques étaient assurés

pendant toute l'année, qui parcouraient le Nord comme le Sud de

l'Algérie ; en 1954, il n'existait qu'un centre de vacances et

deux villages de toile ; en 1955, le tourisme populaire d'été

disposait des centres de vacances ou des villages de toile suivants :

Herbillon, Les Afbis, Tichy, Cap-Aokas, Cap-Matifou,

Zéralda, Francis-Garnier, Cherchell et les Andalouses.

-------Ainsi,

voit-on que le mouvement touristique connaissait en Algérie un

essor considérable et nul doute qu'il aurait encore progressé

si l'insécurité survenue depuis n'avait pas détérioré

progressivement les résultats acquis. Certes, de nombreuses régions

sont restées ou auraient pu rester ouvertes au tourisme, mais les

mouvements de touristes, essentiellement fluctuants, ne pouvaient pas

manquer de se détourner très vite de l'Algérie.

-------Ainsi

l'action séditieuse a détruit pour longtemps l'effet de

plusieurs années d'efforts qui avaient abouti à créer

de toutes pièces un " tourisme algérien ",

-------Reste

que le tourisme ne peut constituer qu'une ressource d'appoint, plus ou

moins compensée par le départ des Algériens en métropole

ou à l'étranger pendant la saison chaude.

L'artisanat

-------Il

existe en Algérie un artisanat original de traditions très

anciennes et d'une valeur artistique incontestable. Tapis, tissages, broderies,

cuivres ciselés, bijoux, poteries en sont les produits les plus

connus et les plus estimés.

-------Cependant,

exposé à la concurrence des productions industrielles, affecté

par l'évolution de la société musulmane, cet artisanat

se trouvait menacé et donnait des signes d'une décadence

qui risquait de priver de leurs ressources la plupart des petits artisans.

Pour y remédier a été créé un service

de l'artisanat qui se propose de guider l'artisan, de le ramener vers

les sources traditionnelles de son inspiration, de l'aider enfin à

placer sa production.

-------Des

résultats tangibles ont pu être ainsi, obtenus : l'artisan

a compris qu'en suivant les conseils et les directives qui lui sont donnés,

qu'en modifiant ses méthodes de travail et ses techniques archaïques

il parvient à améliorer ses productions et, par suite, à

en assurer plus facilement l'écoulement.

-------L'aide

qui lui est apportée se manifeste d'abord par la fourniture de

matières premières de choix, laines en particulier, qui

lui sont livrées, filées au calibre voulu et teintes selon

une gamme de nuances étudiées au laboratoire. Elle se manifeste

encore par le création de centres de perfectionnement artisanal

dans les localités où l'artisanat est particulièrement

développé. Ces centres où l'artisan trouve conseils

et assistance, sont répartis sur tout le territoire : Aflou, Tlemcen,

Mascara, Timimoun, Cherchell, Laghouat, Tébessa, Philippeville,

Khenchela, El-Oued, Sétif, Biskra, Grande-Kabylie, Bône.

-------D'autre

port, l'artisan à domicile dont les moyens financiers sont insuffisants

peut recevoir des avances de matières premières et des prêts

de matériel et d'équipement. Une importante masse de prêts,

plus de 90 millions, est répartie par l'intermédiaire de

la société de prévoyance artisanale d'Alger et par

les sociétés agricoles de prévoyance, notamment par

celles qui sont dotées d'une section artisanale.

-------Qu'il

s'agisse de tissages, de broderies, de dentelles, de vanneries, de poteries,

de bijoux, de dinanderies, de sellerie, l'aide à l'artisan se complète

par une organisation commerciale avec contrôle de la fabrication,

exposition des produits finis et estampillage en vue d'une commercialisation

rationnelle et rémunératrice.

-------Au

cours de l'année 1956, ont été soumis à la

formalité de l'estampillage 52 874 tapis représentant une

superficie totale de 1 18 320 mètres carrés et 412 349 kilogrammes.

-------Ainsi,

l'activité des services artisanaux prend les formes les plus variées.

Il est utile de mentionner les efforts qui sont déployés

pour permettre l'écoulement des produits de bonne qualité

et en conséquence procurer à l'artisan, et surtout à

l'artisane, un salaire

d'appoint appréciable. Le chiffre des ventes réalisées

par la société de prévoyance artisanale d'Alger,

chargée de la commercialisation de la production artisanale pour

l'ensemble de l'Algérie, a doublé de 1955 à 1956,

preuve que l'action engagée en Algérie en faveur des artisans

est vraiment efficace.

-------L'aide

à l'artisanat, dont l'inspiration et les buts peuvent être

rapprochés de ceux qui animent les services du paysannat, fait

apparaître certains aspects typiques de l'oeuvre de la France en

Algérie. En prodiguant les conseils techniques aux artisans des

régions rurales, en leur accordent un soutien financier, en les

dotant d'un matériel moderne, on o voulu leur assurer, dans le

cadre même des activités économiques locales, une

ressource d'appoint qui est loin d'être négligeable. Trait

d'union entre un système d'économie de type archaïque,

où le groupe vivent en autarcie, demande aux artisans locaux les

produits fabriqués dont il a besoin, et le système des activités

économiques modernes, puisque l'artisan utilise des techniques

complexes et perfectionnées (procédés de teinture

par exemple), l'artisanat contribue à faire entrer dans le circuit

économique moderne une partie toujours plus importante de la population

et apporte un accroissement sensible des revenus dans certaines régions,

généralement les plus pauvres du

pays

Conclusion

-------Les échanges

avec la métropole représentent 79

% du commerce d'importation et 76 % du commerce d'exportation,

soit 78 % du commerce extérieur de l'Algérie dans son ensemble.

Ainsi, les deux partenaires, métropole et Algérie, trouvent-ils

à cette situation tous les avantages du débouché

mutuel, chacun étant pour l'autre à la fois un débouché

relativement assuré et une source d'approvisionnement relativement

certaine, et chacun devant une partie importante de son activité

aux commandes de l'autre partenaire.

-------D'autre

part, la symbiose économique de la métropole et de l'Algérie

permet à la première de réaliser une

économie de devises considérables, à la seconde

d'ignorer le problème des devises fortes qui se poserait à

elle de façon extrêmement aiguë, en raison du déficit

de sa balance commerciale, si elle devait s'approvisionner en produits

industriels et alimentaires auprès des autres pays. On voit donc

l'importance, la profondeur et l'intérêt mutuel de la solidaritéorganique

qui unit la métropole et l'Algérie.

-------La

balance commerciale de l'Algérie est caractérisée

essentiellement par un déficit croissant. Ce déséquilibre,

conséquence de l'effort d'industrialisation entrepris en Algérie

depuis plusieurs années, naît, paradoxalement, de la recherche

d'un nouvel équilibre économique. En effet, l'économie

algérienne, exclusivement agricole jusqu'à une dote récente,

s'ouvre progressivement à la vocation industrielle, puisque la

part du secteur industriel dans (e revenu global intérieur brut

de l'Algérie qui est actuellement de 32 environ pourra s'établir

prochainement aux environs de 40 %.

-------D'autre

part, l'élévation du niveau de vie que révèlent

l'augmentation de certains postes à l'importation (biens de consommation)

et la diminution des mêmes postes à l'exportation, contribue

à accroître le déséquilibre.

-------Comment

est compensé ce déficit? Par un apport extérieur

de capitaux et de revenus publics et privés

-------1 )

Des revenus privés, à savoir

les envois de fonds effectués par les travailleurs algériens

en Métropole.

-------2)

Des revenus publics versés sous forme de traitements, salaires

et pensions.

-------3)

Des capitaux privés qui s'investissent

en Algérie.

-------4)

Des capitaux publics, tels les investissements

de l'administration métropolitaine, les emprunts du Trésor

Algérien, etc.

-------Parmi

ces apports extérieurs les transferts de salaires et les investissements

de l'administration métropolitaine sont quantitativement les plus

importants.

De plus, l'ensemble de ces apports joue un rôle essentiel en élevant,

dans l'immédiat ou à long terme, le pouvoir d'achat de la

population.

|