Le Sanatorium de Rivet

Note du déjanté : sur ce site, voir le village de Rivet

L'inauguration du Sanatorium de Rivet, par M.le Ministre

Plénipotentiaire Yves Chataigneau, Gouverneur Général

de l'Algérie, a mis au premier plan de l'actualité les efforts

que poursuit l'Algérie pour donner une impulsion décisive

à la lutte contre la tuberculose. Dans cette lutte, le Sanatorium,

on le sait, a un rôle capital, car il représente un centre

de repos et de traitement où le tuberculeux pulmonaire, dépisté

par le dispensaire dès le début de ses lésions, a

le plus de chances de guérir, et de guérir vite.

Or, l'Algérie qui possède déjà de nombreux

dispensaires, n'avait pas de sanatorium, et celui de Rivet est le premier

établissement de cet ordre édifié en Algérie,

et même en Afrique du Nord.

Son inauguration fut donc un événement et la cérémonie

officielle qui réunissait, autour du Gouverneur Général,

les plus notables personnalités, a matérialisé de

façon émouvante l'idéal généreux poursuivi

dans ce pays par la France.

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE.

A la suite de la guerre de 1914-1918, l'Algérie a connu, comme

presque tous les pays touchés par le conflit, une extension vraiment

inquiétante de la tuberculose qui jusqu'alors était peu

répandue parmi les populations pastorales et rurales. L'afflux

des ouvriers dans les villes, l'exode des travailleurs vers la France,

les grands mouvements de population d'origine militaire, les progrès

de l'alcoolisme, telles étaient les conditions principales qui

favorisaient le développement du fléau. Indépendamment

des mesures adéquates d'hygiène, de police sanitaire, de

progrès social, il était nécessaire d'opposer au

développement de la tuberculose un armement anti-tuberculeux inspiré

du plan français, mais adapté aux conditions de climat et

de milieu où il fallait combattre le mal. L'Algérie s'est

donc outillée en créant d'abord dans les grandes villes

des dispensaires, organismes essentiels de dépistage et de prophylaxie,

et des centres hospitaliers importants pour l'isolement et le traitement

des malades.

ÉLABORATION DU PROJET DE SANATORIUM.

La création de sanatoriums restait en suspens, faute de crédits

et aussi, il faut le dire, pour une question de doctrine : on contestait

qu'il fut possible de traiter en Afrique du Nord la tuberculose pulmonaire,

à cause du climat et particulièrement de la longue durée

des chaleurs et de l'action néfaste du sirocco.

Fort heureusement, ces préventions tombaient assez vite, dans les

milieux médicaux, devant les résultats obtenus à

Alger par les phtisiologues algériens, les Docteurs Lemaire, Thiodet,

Lévi-Valensi, Loubeyre ; à Constantine, par le Docteur Masselot

à Oran, Miliana, Médéa, par tous les médecins

pratiquant la collapsothérapie. En même temps, le Docteur

Burnand de Leysin, soulignait les excellents résultats obtenus

par lui au sanatorium d'Helouan, près du Caire.

D'ailleurs, avec les progrès de la phtisiothérapie, le traitement

de la tuberculose pulmonaire, débarrassé de la mystique

du climat, était tenu de devenir plus réaliste et d'aller

à des solutions économiquement réalisables.

C'est donc dans des milieux médicaux que prit naissance, en Afrique

du Nord, un corps de doctrines assez cohérent pour guider l'action

officielle ; l'Association Algérienne contre la Tuberculose groupait

à ce moment, autour des Professeurs Soulié, Ardin-Delteil,

Chassevant, Aubry, des Docteurs Lemaire et Argenson, des philanthropes,

des représentants de l'Association des Mutilés.

C'est là que naquit l'idée de sanatorium et qu'elle prit

corps avec la fondation d'une Association des Sanatoriums d'Algérie

dont le premier animateur fut le Docteur Bachon, président de l'Association

des Mutilés ; l'objectif envisagé fut la création

d'un sanatorium à proximité de la grosse agglomération

algéroise. Le comité technique opta pour un établissement

situé près d'Alger, dans les contreforts de l'Atlas - où

il puisse bénéficier pendant la saison chaude des brises

rafraîchissantes - mais assez élevé et assez éloigné

de la côte pour échapper à l'influence immédiate

de la mer. Le site choisi, qui a eu l'agrément du Docteur Rist

et du Professeur Léon Bernard, délégué par

le Comité national de lutte contre la tuberculose, est situé

à 32 km d'Alger, au-dessus du petit village de Rivet, à

450 mètres d'altitude, dans le petit massif du Djebel Zerouala

qui borde la Mitidja directement au Sud d'Alger.

CONSTRUCTION DU SANATORIUM.

Mais il fallait réaliser. Les premiers donateurs avaient réuni

cinq cent mille francs ; le Syndicat professionnel des Journalistes algériens,

par un don magnifique de deux millions, appelait sur le Sanatorium l'attention

du public ; l'Association, qui avait su démontrer sa vitalité,

sut intéresser à ses buts l'Office national des mutilés

et anciens combattants et le Gouvernement Général de l'Algérie.

Grâce à tous ces concours, il fut possible de mener à

bien la construction et l'outillage du Sanatorium de Rivet.

Il était presque prêt à ouvrir lorsqu'éclata

la guerre en septembre 1939. L'équipement se poursuivit cependant,

au milieu des difficultés de toutes sortes. Mais, en novembre 1942,

le débarquement des alliés en Afrique du Nord, en réalisant

la coupure complète avec la Métropole vint arrêter

définitivement toute possibilité de compléter l'équipement

et l'outillage de l'établissement.

RÔLE DU SANATORIUM PENDANT LA GUERRE.

D'ailleurs, il avait un autre rôle à jouer : l'Armée

anglaise en avait fait, avec le concours des dirigeants de l'oeuvre, un

hôpital général qui reçut pendant les campagnes

de Tunisie et d'Italie jusqu'à 600 blessés et malades par

jour (26.000 au total) ; il joua ensuite le rôle d'hôpital

de convalescents. Évidemment, on ne pouvait pas souhaiter un plus

beau baptême ni une plus belle contribution à la victoire

alliée et le conseil d'administration, fier du rôle joué

par le Sanatorium, a facilité de tout son pouvoir l'utilisation

de l'établissement en assurant avec son propre personnel le fonctionnement

du chauffage central et la bonne marche des appareils mécaniques.

Après le départ du Service de Santé de l'Armée

anglaise, le Sanatorium, réquisitionné par l'Armée

française, fut orienté, grâce au Médecin général

Gautier, vers sa destination finale, par son affectation au traitement

des tuberculeux militaires. Il a été possible, dès

ce moment, de préparer l'équipement et l'outillage de l'établissement

au rôle qu'il devait remplir.

En le remettant, le 1" novembre 1945, à l'Association des

Sanatoriums d'Algérie, après trois années d'occupation

militaire, le Service de Santé laissait en place un matériel

important (literie, matériel général et médical,

radiologie, etc..) qui devait grandement faciliter les débuts de

la gestion civile, et démontrer la justesse des vues du Médecin

général Gautier, Directeur du Service de Santé du

19" Corps d'armée.

ETAT ACTUEL.

L'ère des difficultés n'était pas close, en effet,

avec la guerre ; les dégâts inévitables causés

par trois années d'occupation militaire demandaient des réparations

importantes et souvent délicates, avec une main-d'œuvre introuvable

et souvent hors de prix, des transports difficiles. La nécessité

de compléter l'outillage et l'équipement faisait prévoir

des dépenses considérables infiniment supérieures

aux ressources jusque-là mises en œuvre.

Quelques exemples : le Sanatorium de Rivet entièrement construit

et pourvu de presque tout son gros matériel avait coûté

environ 11 millions ; un million était prévu pour parachever

l'équipement et l'outillage ; 500.000 francs devaient suffire aux

six premiers mois de fonctionnement.

Or, on peut prévoir qu'il faudra 11 millions environ pour compléter

l'outillage et faire les réparations.

C'est au milieu de tous ces obstacles et malgré eux, que l'Association

des Sanatoriums a poursuivi l'ouverture du Sanatorium de Rivet dont le

besoin se fait impérieusement sentir après cette nouvelle

et terrible guerre.

Aidée par la Direction de la Santé Publique du Gouvernement

Général, qui n'a ménagée en la circonstance

ni ses conseils ni son appui, l'Association a obtenu de toutes parts du

matériel, des effets, du linge, de l'outillage. Elle a ouvert d'abord

une aile et pourra recevoir .110 malades ; dans cinq mois le Sanatorium

de Rivet aura son plein de malades, soit 180 à 200.

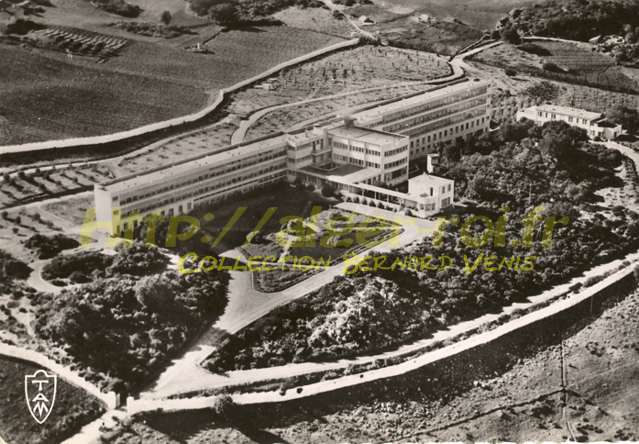

L'établissement que les autorités présentes ont pu

parcourir avec le Gouverneur Général Yves Chataigneau, est

magnifiquement situé sur une colline riante d'où l'on découvre

en une immense vue panoramique, la plaine de la Mitidja, Alger et la mer,

la chaîne de l'Atlas. Il comprend un bâtiment central

formant bloc médical et administratif flanqué de deux longues

ailes à plusieurs étages où sont les galeries de

malades. Construit par M. Bienvenu, qui s'est inspiré des directives

médicales les plus récentes, il fait le plus grand honneur

au talent et à l'ingéniosité de son architecte à

qui le professeur Aubry a tenu à rendre un juste et vibrant hommage.

Les considérations de climat ont inspiré au Comité

médical l'adjonction à la galerie de cure classique orientée

au Sud, d'une galerie orientée au Nord qui est utilisée

en été par les malades et où ils se trouvaient d'ailleurs

le jour de la visite. Comme l'a fort bien dit M. Yves Chataigneau, la

visite tes galeries donnait l'impression d'une cure poursuivie dans la

confiance et dans la joie. Le réfectoire, salle de réunion

donnent cette même impression de cure heureuse.

Mlle le docteur Farkas qui dirige l'établissement, a su avec une

grande bonté enseigner aux malades la discipline sanatoriale dont

on connaît la nécessité et les heureux effets. Sous

sa direction les soins sont donnés par une communauté de

religieuses qui entourent les malades de toutes les attentions.

L'Algérie peut être fière de cette réalisation

; en le soulignant le Gouverneur Général n'a pas ménagé

aux animateurs ses encouragements en laissant entendre que le Sanatorium

de Rivet doit être suivi d'autres créations du même

ordre qui permettront de donner à la lutte antituberculeuse en

ce pays une nouvelle et décisive impulsion.