L'Electrification de l'Algérie

La vocation civilisatrice de la France participe

des réalisations de tous ordres. A côté des transformations

politiques, elle s'affirme de façon à donner toute leur

valeur aux conceptions les plus généreuses dont s'honore

notre pays.

A cet effet, l'électrification de l'Algérie est appelée

à jouer un rôle primordial. Elle apparaît comme l'un

des principaux leviers du développement agricole et industriel

de ce grand territoire, dont la production, faute de moyens appropriés,

est encore loin d'atteindre le rendement maximum que l'avenir permet d'escompter.

Disons tout de suite qu'il n'est pas, en Algérie, de politique

de l'énergie électrique de principe. L'électrification

y est en fonction des possibilités d'évolution du pays,

elles-mêmes limitées par des conditions physiques et démographiques.

UN PROBLÈME COMPLEXE

L'évolution de l'Algérie est liée à l'accroissement

rapide de sa population. D'où la nécessité d'industrialiser

le pays en vue d'augmenter, dans une mesure suffisante, la masse des produits

agricoles et manufacturés indispensables à sa subsistance.

Problème difficile à résoudre en raison de la disproportion

entre des besoins croissants et des ressources limitées. Mais,

s'il paraît exclu que sa propre production puisse jamais intégralement

couvrir sa consommation - ce qui condamne l'Algérie à demeurer

tributaire des importations, même pour l'alimentation - il n'en

est pas moins possible de réduire sensiblement l'écart entre

l'une et l'autre, à l'aide des forces motrices fournies par l'énergie

électrique.

Ces données, peut-être un peu trop abstraites, demandent

quelques éclaircissements.

Il est de fait que la population indigène a triplé en un

demi-siècle et que son accroissement se poursuit au rythme de 130.000

habitants par an. Cette courbe "triomphalement ascendante",

selon l'expression de F. Gauthier, est un témoignage irrécusable

en faveur de l'oeuvre française en Algérie.

Or, contrairement à une opinion assez répandue, l'Algérie,

considérée dans son ensemble, est un pays inégalement

favorisé par la nature. Les terres fertiles et bien irriguées,

dont la végétation luxuriante fait l'admiration du voyageur,

ne représentent qu'une partie de sa superficie. Celle-ci comprend

surtout des régions montagneuses, ravinées par l'érosion,

et de vastes plateaux secs où les récoltes maigres sont

le fruit d'un labeur acharné de défoncement.

AU SERVICE DE L'AGRICULTURE

Lorsqu'il s'agit d'augmenter la quantité des produits, notamment

les produits alimentaires, la première idée qui vient à

l'esprit, dans un pays essentiellement agricole, c'est d'y développer

d'abord au maximum l'agriculture. Un tel résultat peut être

atteint par l'amélioration des méthodes culturales, le développement

des irrigations, la motorisation d'une grande partie des travaux, et l'emploi

généralisé de toutes les formes d'énergie

propres à décupler le travail humain.

A partir de 1920, un programme a été mis en chantier, qui

comportait la construction de grands barrages d'une capacité totale

de 900 millions de mètres cubes et l'aménagement, à

l'aval, de 180.000 hectares irrigables. Plus de 100.000 hectares ont été

irrigués en l'espace de vingt ans. On peut estimer, sans être

optimiste, qu'au cours des vingt prochaines années, c'est encore

100.000 hectares de plus qui seront fertilisés de cette façon,

et 200.000 au moyen d'un pompage, contrôlé et dirigé,

des nappes phréatiques.

Mais, si l'on met en ligne de compte le temps nécessaire à

l'exécution des grands travaux nouvellement prévus ; l'impossibilité

d'étendre indéfiniment les zones d'irrigation, si abondantes

que soient les nappes souterraines ; la lenteur de tout progrès

en agriculture chez des paysans routiniers, assujettis à la lente

cadence des saisons et des années, on ne s'étonne pas qu'il

faille, selon les techniciens, dix ans au moins pour doubler la production

agricole qu'il s'agirait pourtant de quintupler.

AU SERVICE DE L'INDUSTRIALISATION

De même que l'amélioration interne de l'agriculture, l'industrialisation

contribuera à accroître la productivité de l'Algérie.

Par des voies différentes, elles concourent, l'une et l'autre,

à résoudre le difficile problème de l'alimentation.

Le développement des riches cultures des zones irriguées

amènera, en effet, par un processus qu'on voit déjà

se dessiner, la création d'industries alimentaires importantes

: industrie du froid, pour la conservation et le transport des viandes

de boucherie et des fruits ; industrie de conservation de denrées,

confitureries, fabriques de semoule, savonneries, etc... En marge et au

service de l'agriculture, d'autres industries se développeront

: ateliers mécaniques pour la fabrication de pompes, la réparation

de camions, tracteurs, machines agricoles, l'entretien du petit matériel

mécanique et électrique des fermes, la fabrication de hangars,

de silos de stockage, d'emballages, d'engrais, etc...

Il y a place en Algérie pour d'autres activités industrielles.

Les années difficiles que nous avons traversées et que nous

traversons encore, nous ont montré les lacunes tragiques de notre

équipement. L'Algérie, non seulement n'est pas outillée

pour traiter sur place ses propres minerais de fer, mais elle est encore

incapable de transformer en acier coulé ses ferrailles à

proportion de ses besoins, ou de fabriquer de la fonte, des ronds à

béton armé, des profilés de bonne qualité.

Bien qu'elle ait réussi en pleine guerre à monter une tréfilerie

de cuivre, elle n'est pas à même de faire des câbles.

Ne demandez pas à son industrie chimique de muer en sulfates le

minerai de cuivre extrait du sol algérien, si indispensables qu'ils

soient aux cultures régionales. Les moutons lui fournissent une

laine abondante ; ses terres, du coton de qualité ; mais, faute

d'industrie textile, elle n'en peut tirer, malgré l'habileté

de son artisanat, qu'un maigre lot de tissus. Elle produit de l'alfa,

mais ne possède pas d'industrie de papier. Insuffisants, ses ateliers

mécaniques ne sont pas à même de pourvoir complètement

à la réparation de tous ses véhicules : automobiles,

camions, tracteurs. Quant à sa production de ciment, elle atteint

à peine le tiers des besoins.

C'est dire tout ce que l'Algérie attend de l'industrialisation,

elle-même subordonnée à l'emploi généralisé

de l'énergie électrique. Par la force des choses, celle-ci

devient ainsi un facteur vital pour la production algérienne.

EMPLOI DE L'ÉNERGIE

Dotant l'Algérie de forces motrices puissantes, lui apportant des

facilités de travail, infusant comme un sang nouveau dans les artères

de son économie, l'électrification est propre à transformer

tous les secteurs de la production, dont le rendement sera celui d'un

territoire parfaitement outillé.

Si l'on veut passer en revue les domaines où l'énergie électrique

trouvera un heureux emploi, on ne manquera pas de s'arrêter aux

suivants :

Chemins de fer.

- On sait à quel point la vie économique d'un pays dépend

du développement et de la bonne marche de son réseau ferroviaire.

Il s'ensuit qu'il est d'intérêt majeur de rendre les transports

publics aussi indépendants que possible de l'étranger ou

d'incidences extérieures en alimentant leurs forces motrices, si

faire se peut, par des sources régionales. L'Algérie en

a fait l'expérience à ses dépens lorsqu'au cours

de l'hiver 1941-1942, la pénurie de charbon, puis, pendant les

hostilités, les dévorants besoins militaires l'obligèrent

à réduire considérablement sur les chemins de fer

son trafic commercial.

Aujourd'hui, une notable partie du réseau algérien est déjà

en voie d'électrification. Les lignes qui en bénéficieront

sont celles reliant :

| Alger à Oran | Alger à Constantine | Souk-Ahras à Ghardimaou |

| Oran à Sidi-Bel-Abbès | Constantine à Philippeville | Tébessa au Kouif |

| Oran à Témouchent | Philippeville à Bône | Oued-Kébérit à Tébessa |

Usage

domestique. - Trop disséminés à travers

le vaste territoire algérien pour pouvoir bénéficier

du gaz des villes, les fermes, métairies et villages verront s'étendre,

avec l'usage de l'électricité, leurs possibilités

de production en même temps que s'élèvera le niveau

social. Les disponibilités en bois, d'ailleurs modiques, étant

géographiquement mal réparties, la cuisine électrique

trouvera largement emploi dans les campagnes et jusque dans les intérieurs

modestes. Elle y voisinera avec le réfrigérateur, indispensable,

dans un pays comme l'Algérie, pour la conservation des denrées

périssables et le rafraîchissement des boissons.

Usage agricole.

- En plus de l'irrigation à l'aide du pompage électrique,

consommant au minimum 80 millions de kW/h, l'énergie électrique

apportera dans les fermes la force motrice nécessaire aux machines

agricoles : battages, hache-paille, défoncements (dont l'usage

se répandra largement dans le Haut-Chéliff et sur les plateaux

sétifiens), labours des terres maraîchères (déjà

en expérimentation à Aïn-Taya), etc... De leur côté,

les industries à fondement agricole, notamment les industries alimentaires,

comme les fabriques de pâtes ou celles de conserves, trouveront

dans cette force motrice un auxiliaire utile.

Industries diverses.

- La même observation peut être faite au bénéfice

de toute une série d'autres industries, allant du petit artisanat

musulman (notamment celui de Tlemcen) aux usines d'acier coulé

; de celles qui traitent certains minerais, en particulier le zinc, aux

exploitations minières, non encore reliées par câbles,

comme celles du Kouif, de M'Zaita, du Djebel-Onk (qui va être mis

en exploitation), de Tadjerouine et celle de Gafsa, qui se trouve en territoire

tunisien.

PRODUCTION DE L'ÉNERGIE

Sans nous arrêter au détail des prévisions d'ordre

technique, bornons-nous à noter que la production de l'énergie

électrique a été calculée de manière

que puisse en être doublée tous les dix ans la consommation

moyenne, selon une échelle déjà appliquée

en France et en Grande-Bretagne.

D'une manière générale, l'électricité

est produite soit par des usines thermiques consommant du charbon ou des

combustibles liquides, soit par des usines hydro-électriques utilisant

des chutes d'eau.

L'Algérie n'a guère le choix. Elle est pauvre en combustibles

solides. Les houillères du Sud-Oranais produiront tout au plus

300.000 tonnes de charbon par an, lorsqu'elles seront convenablement équipées.

Ce charbon, par surcroît, est coûteux, tributaire de longs

transports. On ne le met à contribution qu'en périodes critiques.

D'autre part, le pétrole n'est pas exploité en Algérie.

L'alimentation des centrales thermiques, une fois que la production de

l'énergie électrique aura atteint un certain degré,

ne saurait donc être assurée que par l'importation de combustibles.

Mais on ne peut, par ailleurs, grossir sans inconvénient le volume

des importations par l'achat de charbon étranger ou français.

De sorte qu'il y a, pour l'Algérie, nécessité de

recourir le plus possible aux usines hydro-électriques pour la

production de ses forces motrices.

La " houille blanche " est, au demeurant, d'un prix de revient

bien moins élevé. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter

un coup œil sur la carte. On y verra que des pays où la production

hydraulique est le plus développée, sont précisément

ceux où les forces motrices sont bon marché. Tels la Suisse,

les pays scandinaves, la France et, en Afrique du Nord, le Maroc. En Algérie

même, c'est la région de Constantine qui, sous ce rapport,

se trouve la plus favorisée.

Ajoutons que l'équipement hydro-électrique pourra être

légué intact aux générations futures, alors

qu'il n'en est pas de même de l'équipement thermique, dont

l'entretien et le périodique renouvellement demeurent onéreux.

HOUILLE BLANCHE ET BARRAGES

Bien que l'étude des barrages n'entre

point dans le cadre de cet exposé, on ne saurait passer sous silence

leur importance pour le développement agricole et industriel de

l'Algérie. Ce sont eux, en effet, qui nous approvisionnent en houille

blanche.

En 1938, l'énergie électrique était fournie en centrales

hydrauliques, non régularisées et au fil kW/h ( Voir

l'Annexe). Les plus récentes datent de 1932. Bien importantes

en matériel tournant et leur production Mais elles sont pauvres

en chaudières, leur matériel

Algérie par sept centrales à vapeur, tandis que des de l'eau,

produisaient en moyenne 50 millions de que sans interconnection, elles

ont des réserves assez pourrait être portée à

35 millions de kwh environ. est ancien et passablement usé, faute

d'avoir pu être réparé ou remplacé

au cours de quatre années de service continu. Aussi certaines de

ces usines devront-elles être déclassées.

La houille blanche, dont il y aura lieu de pousser au maximum l'exploitation,

n'offre pas ces inconvénients. L'étude des ressources d'énergie

hydraulique de l'Algérie montre que des quantités considérables,

atteignant plusieurs milliards de m3 par an, sont disponibles, mais non

régularisées et difficilement régularisables. Le

régime des oueds est tel, en effet, que la période des hautes

eaux est beaucoup plus courte que celle des rivières françaises.

Le débit y prend la forme de crues souvent furieuses. Par malheur,

ces oueds, eaux brèves, présentent tous le même régime

: hautes eaux en hiver et au printemps ; étiage en juillet, août,

septembre et octobre. Le drame algérien, c'est de ne pouvoir disposer

alternativement d'un régime hydraulique comme celui de la France

: Alpes (hautes eaux d'été), et Massif Central (hautes eaux

d'hiver). A cette irrégularité au cours de l'année

s'ajoutent des irrégularités interannuelles.

La construction de barrages a précisément pour objet de

dompter les eaux sauvages de ces oueds en régularisant tout au

moins leur cours annuel au profit de l'agriculture et de l'industrialisation

algériennes. La première leur est redevable de l'irrigation

de ses terres ; la seconde, de la production des forces hydro-électriques.

En raison de ces avantages inappréciables, les barrages tiennent

une place importante dans le programme des travaux en cours (Voir

l'Annexe). Aussi, dès son entrée en fonctions,

M. le Ministre Plénipotentiaire, Yves Chataigneau, Gouverneur Général,

s'est-il fait un devoir d'encourager et d'activer l'équipement

hydraulique de la colonie.

LES USINES HYDRO-ÉLECTRIQUE

Tenant le premier rang dans les grands travaux prévus ou déjà

en chantier, elles comportent deux sortes d'ouvrages : ceux du génie

civil, tels que barrages, galeries d'amenée des eaux ; et les ouvrages

électriques ou métalliques, tels que turbines, alternateurs,

conduites forcées, etc...

La prudence conseille de conserver parallèlement aux usines alimentées

par les barrages celles qui produisent l'énergie thermique. Elles

permettent, au cours des années sèches, de combler les déficits

de la production hydraulique et, d'autre part, de remédier instantanément

à une défaillance éventuelle des lignes à

très haute tension reliant les usines hydrauliques aux centres

de consommation.

TRANSPORT DE L'ÉNERGIE

Les ressources hydro-électriques n'étant pas situées

aux lieux mêmes de leur emploi, un réseau de transport à

haute tension est nécessaire.

Le principal centre de production est la Petite Kabylie. Comme le montre

l'étude des forces motrices à transporter, il doit, d'une

part, être relié à Alger, d'abord par deux lignes

à 150 kv jusqu'à Aomar, puis par trois lignes à 150

kv à partir de ce point ; et d'autre part, à Constantine,

par deux autres à 150 kv, prolongées par une seule ligne,

de même débit, jusqu'à l'Oued Kébérit.

Cette artère générale à très haute

tension se doublera d'une autre à 60 kv, destinée à

alimenter en énergie des sous- stations de chemins de fer entre

Alger et Constantine, lors de leur électrification.

Entre Oran et Alger, les échanges d'énergie ne justifient

qu'une ligne à 90 kv pour recueillir le courant électrique

des usines au pied des barrages d'irrigations et approvisionner, étant,

mixte, les sous- stations de chemins de fer.

La ligne existante (90 kv) qui va de Bône à Oued Kébérit

sera prolongée jusqu'à Tébessa. Ses antennes apporteront

l'énergie aux mines tunisiennes de la région de Tadjerouine

et de Metlaoui-Gafsa. Elle sera alimentée à Bône par

la Centrale thermique et, à Oued Kébérit, par un

poste de transformation sur la ligne à 150 kv.

L'ÉQUIPEMENT ALGÉRIEN : VERS LES

RÉALISATIONS

Afin d'exploiter au maximum les ressources hydro-électriques de

l'Algérie, on a décidé de hâter l'équipement

des usines plantées au pied des barrages d'irrigation et dont les

noms sont aujourd'hui familiers dans le pays, à savoir les usines

du Ghrib, de l'Oued-Fodda, de Bakhada, de Bou-Hanifia, de Béni-Bandel,

du Hamiz, du Ksob, et des Zardezas. D'autres usines, déjà

en construction ou encore en projet, situées à proximité

de réseaux d'irrigation ou sur des cours d'eau non régularisés,

viendront accroître, au cours des prochaines années, le potentiel

économique de la région. Il s'agit de celles qui seront

établies à Perrégaux, à Boghni aval, à

Michelet, à Maillot aval, à Chabet-Saïad, et à

Aïn-Témouchent.

Ces usines une fois construites, l'Algérie disposera de 16 millions

de kwh hydrauliques par an.

Mais les gros ouvrages de la première tranche de travaux à

entreprendre seront l'aménagement de l'Oued Agrioun (près

de Kerrata), et celui de l'Oued Djendjen (près de Ziama-Mansouria).

Voici, en chiffres, leurs particularités :

Chute de l'Oued Agrioun

:

Hauteur brute de chute : 380 m. ; Puissance en kilowatts : 60.000 ; Production

annuelle : 110.000 kwh.

Chute de l'Oued Djendjen

:

Hauteur brute de chute : 670 m. ; Puissance en kilowatts : 60.000 ; Production

annuelle : 140.000 kwh.

Ces ouvrages seront reliés à Alger et à Constantine

par des lignes de 150.000 volts, créant ainsi 1a grande artère

transversale à haute tension qui a tellement fait défaut

à l'Algérie durant ces dernières années.

Parallèlement à cet équipement destiné à

la production d'énergie électrique, les travaux d'électrification

rurale, mettant cette force motrice à la disposition des villages

et des fermes, seront activement poussés. D'ailleurs, ils le sont

déjà, en dépit du manque de matières premières.

État des travaux

au 1er janvier 1946

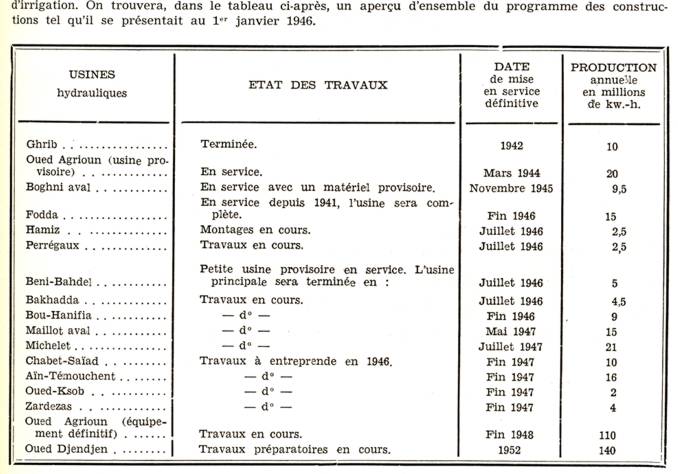

Dès maintenant, on travaille d'un effort continu à l'achèvement

des usines au pied des barrages d'irrigation. On trouvera, dans le tableau

ci-après, un aperçu d'ensemble du programme des constructions

tel qu'il se présentait au janvier 1946.

|

Le barrage de dérivation de Kerrata

sera achevé en fin d'année, les études de l'usine

définitive sont au point et les travaux préparatoires prendront

fin au début de l'an prochain. On peut escompter la mise en service

de l'usine définitive pour décembre 1948.

Quant à l'Oued Djendjen, les travaux de reconnaissance de l'emplacement

du barrage, ainsi que les études générales sont terminés

; les travaux préparatoires, comportant notamment le chemin d'accès

au barrage et aux fenêtres de la galerie et la cité ouvrière

de l'usine, sont en cours d'exécution. Les travaux définitifs

seront entrepris à cadence rapide en 1948, en vue d'assurer la

mise en service de l'usine dès 1952.

UN INSTRUMENT DE CIVILISATION

A diverses reprises, M. Yves Chataigneau, Gouverneur Général

de l'Algérie, a insisté sur l'urgente nécessité

de faire bénéficier la colonie d'une large industrialisation.

Apportant à l'agriculture les forces motrices nécessaires,

perfectionnant l'outillage de sa production, résorbant une main-d'œuvre

pléthorique, elle est le point de départ d'un nouvel essor

de l'économie algérienne.

Il est à peine besoin de souligner que ces améliorations

d'ordre matériel tendent avant tout au relèvement des conditions

d'existence des populations. Ainsi, à travers l'aspect technique

de l'effort énorme qui est ici déployé, se révèle

une préoccupation profondément humaine et française.

Loin de laisser lettre morte le vaste plan de réformes qu'elle

a conçu, la France entend qu'il s'inscrive hardiment dans le sol

algérien, comme le témoignage durable de sa civilisation.

ANNEXE

Extrait du rapport technique joint au Projet

d'ordonnance portant création d'un Office

Étapes de réalisation

--- La première tranche de travaux à exécuter consiste

à terminer les usines du programme de 1940, c'est-à-dire

:

| Béni-Bandel | Hamiz | Chabet-Saïad, | Oued Ksob, |

| Perrégaux | Boghni aval, | Aïn-Témouchent | Zardezas |

| Bakhadda | Michelet | Bou-Hanifia |

et les lignes 90 kv. à l'Ouest d'Alger.

--- La tranche de travaux d'après-guerre, qui est commencée,

comprendra :

--------L'Usine de l'Oued-Agrioun et l'Usine de l'Oued-Djendjen,

--------Une ligne 150 kv. Alger - Agrioun - Djendjen - Est Constantinois,

--------Le sous-réseau de répartition à 60 kv. à

l'Est d'Alger,

--------L'achèvement du réseau 90 kv, des confins algéro-tunisiens.