Mohammad al-Id Hammou Ali

Il

n'y a pas dans la vie de vérité définie qui ne comporte

des significations particulières et des entraves.

Cette vérité invite à la connaissance, alors qu'elle

est une ignorance, et elle glorifie la foi, alors qu'elle est un renoncement.

C'est comme les tambourins : les oreilles sont frappées par un

son enjôleur, tandis que les paumes ne touchent que des peaux.

Né à Aïn-Beïda, dans

le département de Constantine, le 27 Djoumada I 1322 (9 août

1904) Mohammad al-Id y étudia selon la tradition, et le Coran et

les rudiments de la langue arabe, nais sa famille s'étant fixée

à Biskra, le jeune Mohammad trouva dans ce centre intellectuel

des maîtres qui lui permirent de consolider et d'étendre

sa connaissance des sciences islamiques. Parvenu à l'adolescence,

il subit comme beaucoup d'étudiants musulmans d'Algérie,

l'attirance de la célèbre Université 2aytouna et

il se rendit, en 1922, à Tunis, où il s'appliqua avec zèle

à tirer le plus grand profit des divers enseignements de cet établissement.

Au bout de deux années, des affaires de famille et l'état

de sa santé l'obligèrent d'écourter son séjour

et il revint au pays natal.

A cet époque, le Cheikh Ben Badis. avait commencé à

enseigner à la Mosquée Lakhdar à Constantine,

et dans la revue Ach-Chihâb, il ne cessait d'exhorter les Musulmans

d'Algérie à instruire leurs enfants. A son appel, des sociétés

de bienfaisance et d'éducation se fondaient et des écoles

s'ouvraient dans différentes villes. Mohammad al-Id se vit confier

la direction de la Madrasat ach-Chabîha à Alger, où

il devait rester plus de douze ans, mais supportant mal le climat maritime,

il se résolut, en 1938, à quitter la capitale de l'Afrique

du Nord pour se retirer en plein sud, dans le cadre enchanteur de la reine

des Zibans. Depuis quelques années Mohammad al-Id dirige une école

libre à Batna.

SA FORMATION

Si la poésie n'était un don de la rature, on ne comprendrait

guère la vocation de Mohammad al-Id. Il lut, comme tant d'autres,

les oeuvres maîtresses de la littérature arabe, le Livre

des Chansons, le Livre de la Poésie et des Poètes, les divans

d'Imroul-Qaïs, Nâbigha, Moutanabbî, Aboû-Temmâm,

Bouhtourl et des dizaines de poètes anciens et in.,nernes mais,

au lieu de réveiller en lui de banals et simples échos,

ces lectures mirent le branle en son àrne et la révélèrent

à elle-même. C'est pourquoi l'on ne rencontre pas, chez Mohammad

al-Id, les réminiscences conscientes ou inconscientes si fréquentes

dans les premières oeuvres de tout poète et, si al-Id a

ressenti l'ascendant d'écrivains anciens ou contemporains, s'il

suit certains courants, s'il est esclave d'une langue et d'un art poétiques,

ses oeuvres ne portent nulle trace d'imitation et il fut du premier coup

lui-même.

La raison en est, il faut le croire, dans son tempérament. Conscient

de sa personnalité, farouchement épris de liberté,

il ne pouvait, sans nier sa propre existence, s'astreindre à être

l'émule de qui que ce fût. Ses poèmes résonnent

par intermittences comme ceux des poètes de l'âge d'or ou

de la décadence de la littérature arabe, il atteint parfois

la perfection des meilleurs parmi les anciens et les modernes sans qu'il

ait voulu rivaliser avec eux sur un sujet déterminé. Chawqi.

ou Hâfic! Ibrahim, on le sent, essaient d'entrer en compétition

avec Moutanabbî, Aboû Temmâm, Bouhtourî, Mohammad

al-Id ne nourrit pas l'ambition de ressembler à

un autre. Il a, sans doute, subi l'emprise de Djabrân (dont ach-Chihâb

reproduisait volontiers les poèmes), mais plus qu'aux hardiesses

métriques et à la musicalité de l'oeuvre de Djabrân,

ce à quoi il fut surtout sensible, c'est à l'inquiétude

philosophique de ce poète, bien mieux, à l'angoisse humaine

et à une certaine vicion apocalyptique de l'humanité.

Aussi bien Mohammad al-Id ne livre-t-il à ses lecteurs que ses

impressions, ses sentiments, ses idées, son bien propre, pour ce

qu'il vaut, et cette valeur n'est pas négligeable, puisque là

où l'on risquait de trouver un écrivain habile, on découvre

un homme.

SES ŒUVRES

Les poésies de Mohammad al-Id n'ont pas été publiées

en librairie. Elles ont paru dans la revue Ach-Chihâb dont presque

chaque numéro renfermait un poème, et trois ou quatre poésies

oi.t, été reproduites par Mohammad al-Hâdi as-Senoûssî

qui accorda à Mohammad al-Id la première place, sinon la

plus large dans son anthologie : Les Poètes Algériens de

l'Epoque Contemporaine (Tunis, 1345 : 1926).

LE POETE

Parce que leurs oeuvres sont diverses, mobiles, ondoyantes, bien des poètes

se montrent réfractaires à toute définition. Mohammad

al-Id est de ceux-là. On chercherait en vain, chez lui, une poésie

descriptive, un chant d'amour, un éloge, une élégie,

un poème philosophique. Aucun de ces genres n'est représenté

d'une manière distincte et tous existent à la fois, car

le spectacle de la nature incite le poète à la méditation

et à la connaissance de soi, la passion lepousse à la recherche

de l'éternel, comme les regrets ou l'admiration se traduisent pour

lui par la poursuite du parfait. Intégré et asservi au poète,

le monde extérieur lui apporte ses innombrables richesses et prolonge

son âme à l'infini dans l'étendre et la durée.

La poésie de Mohammad al-Id apparaît ainsi comme l'expression

d'évènements isolés et, en même temps, de vérités

communes à tous, une sorte de biographie, une histoire strictement

personnelle et à la fois l'histoire d'une fraction de l'humanité,

et sa pensée, oscillant entre les deux pôles de la raison

et de la foi, de l'humain et du divin, trahit un élan sans fin,

un effort continu, une lutte incessante pour dompter les faiblesses du

coeur et de l'esprit, triompher de l'erreur et parvenir à la certitude

de la connaissance. Et par là, Mohammad al-Id s'apparente aux mystiques.

Doutant de ses forces, anxieux de sa destinée et de celle de tous

les hommes, balloté entre l'espoir et la détresse qui renaissent

toujours en lui comme des hydres vivantes, il est le champ clos où

le sensible et l'intelligible s'affrontenr, où l'essence sacrée

de l'humanité s'efforce de triompher du mal et c'est ce combat,

douloureux comme la naissance et comme la mort, qui confère à

cette poésie un accent de profonde sincérité et un

caractère puissament dramatique.

SON INFLUENCE

La revue Ach-Chihâb a fait connaître les oeuvres de Mohammad

al-Id dans l'Afrique du Nord entière et. au-delà de nos

frontières, jusqu'en Orient où plusieurs critiques littéraires

les tiennent en haute estime. En Algérie et au Maroc, il a formé

école et de nombreux jeunes poètes lui doivent leur vocation

et. le proclament leur maitre.

Saâdeddine BENCHENEB.

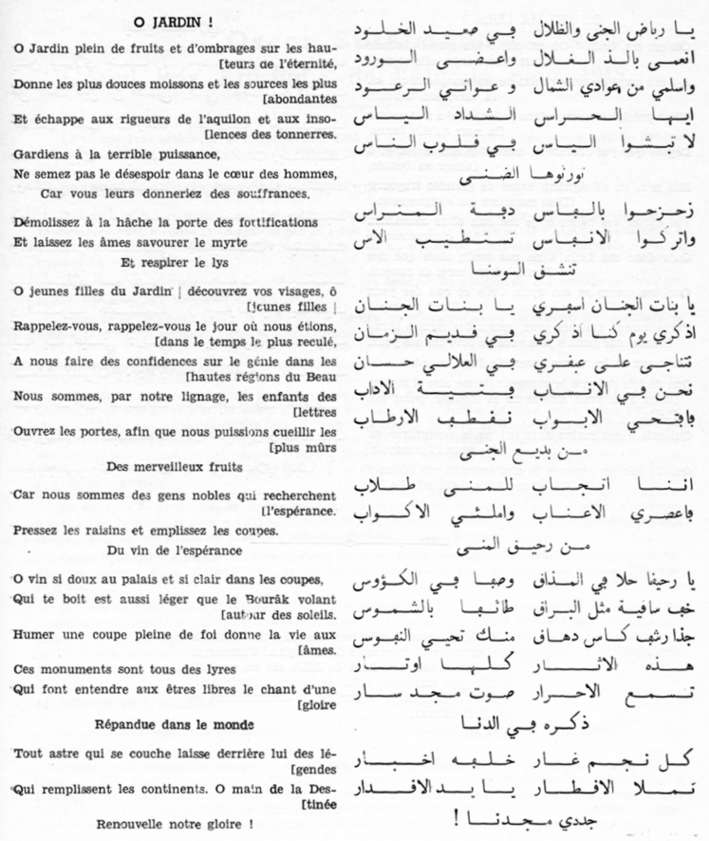

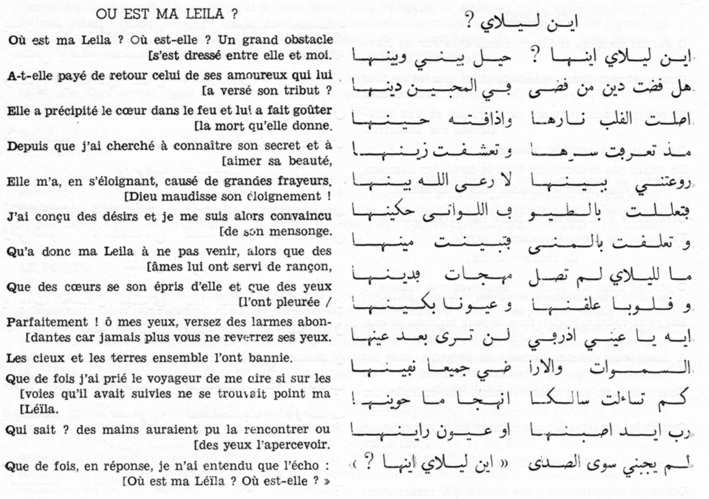

Nota: j'ai inclus des scans. Mon OCR ne reconnait pas

l'écriture arabe.

|

|

(Le traducteur juge nécessaire de

faire observer que, dans ces deux poèmes il ne s'agit nt d'amour,

ni d'un jardin réel ; le nom de Léïla est un symbole

et non pas seulement celui de l'éternel féminin, et le Jardin

désigne le séjour de la Connaissance et des Perfections).