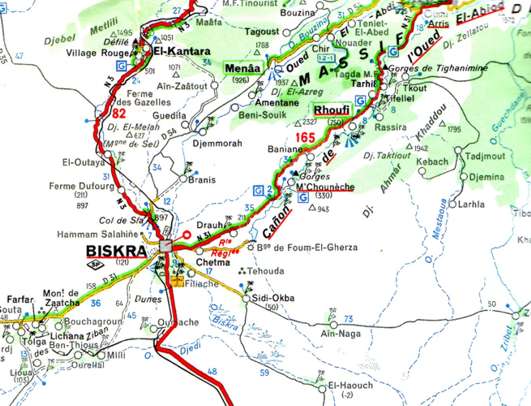

El Outaya, sur la route El Kantara

- Biskra

LE SEL

La nature en a comblé l'Afrique du Nord avec une générosité

sans pareille. Ancien bras de mer, l'Algérie a un long passé

d'émersion pendant lequel s'accumulèrent les dépôts

continentaux, marne, gypse et sel gemme.

On connaît, pour les avoir vues directement ou pour les avoir

retrouvées mille fois dans les publications algériennes,

les montagnes de sel, celle si curieuse de Djelfa, celle

d'El-Outaya, celle de Metlili. Ce sont des rochers immenses,

en pur sel gemme, découpés de falaises très hautes,

qui atteignent parfois cent mètres, de puits, de galeries, d'anfractuosités

où nichent des multitudes d'oiseaux, des rapaces, vautours et

aigles, des passereaux, des pigeons et un nombre non moins considérable

de chauves-souris.

Le sel s'étale sur de vastes surfaces, par masses puissantes,

quelquefois absolument pur, plus souvent intercalé de stratifications

d'argile.

L'effet produit à la vue est des plus saisissants. De coloration

grisâtre que le resplendissement solaire anime de quelques rougeoyants

reflets, le paysage apparaît lunaire, d'une stérilité

absolue. Nul arbre, aucune verdure, pas la moindre touffe de drin ou

d'alfa. Où commence le sel la plante finit.

De tous temps, ces carrières de sel furent exploitées,

sans que cette exploitation eut en rien ressemblé à un

travail méthodique et suivi ni eut donné lien à

un commerce et à des échanges réguliers. Armés

de pioche, les gens du voisinage viennent s'y pourvoir pour leurs besoins

domestiques ; par intermittences, d'autres font métier d'y charger

quelques bêtes pour le ravitaillement des marchés et des

agglomérations voisines.

Au temps des Fatimites, on rapporte qu'El-Outaya donna lieu à

une exploitation plus suivie et à un trafic plus intense.

Ces rochers se trouvent tous dans l'Extrême-Sud, le climat extrêmement

sec et l'absence de pluies autorisant une conservation qui n'eut pas

été possible dans un pays pluvieux.

Mais le sel n'apparaît point uniquement sous cette forme de rocs.

On. le trouve un peu partout, là où on l'attend le moins.

Pour expliquer sa présence hétéroclite, on n'avait

trouvé d'autre expédient que de le donner pour éruptif.

Au cours des âges, des bouleversements et des cassures l'avaient

amené à la surface.

On a trouvé mieux, ces terrains de gypse et de sel, en surface

ou dans la profondeur, sont, par leur nature, éminemment sensibles

à l'action de l'eau. Ils s'annihilent, se ramollissent, tournent

à la boue liquide. Le moment vient où ils ne peuvent plus

résister à la pression des marnes qu'ils supportent. L'effondrement

se produit. Il en résulte le même rejaillissement que produirait

une pierre jetée dans un baquet, un glissement, une fusée.

Par toutes les fissures et par toutes les solutions de continuité

le sel s'échappe vers la surface.

Sous forme de pluies ou de rivière l'eau intervient encore. Elle

dissout le sel, l'entraîne dans sa course. Quand les ardeurs dévorantes

du soleil l'ont évaporée, on retrouve en croûte,

en filon dans les ruisseaux le sel, en amas dans les creux, en pellicules

dans les chotts. La pluie revient-elle le même phénomène

s'accomplit, on a de nouveau la rivière salée, la lagune

saumâtre.

Des lacs salés parsèment aussi nos hauts plateaux. Tels

ceux qu'on rencontre dans la région d'Aïn-M'lila, près

de la station justement dénommée les Lacs.

Le chemin de fer et la route passe entre eux, deux miroirs d'étains,

deux grandes flaques sans écoulement, immobiles atteignant de

18 à 15 kilomètres de longueur sur une largeur un peu

moins grande. Les eaux y son! fortement saumâtres. L'industrie

des Européens ne pouvait plus longtemps négliger celte

source de richesse. Des salines y furent aménagées, l'exploitation

du sel y commença. Elle est. aujourd'hui prospère et prête

à un actif mouvement d'échange. Une bonne partie du sel

consommé dans le Sud constantinois provient de là. Nos

photographies feront juger de l'importance du rendement et permettront

d'apprécier les résultats obtenus. Et tout sera dit quand

nous aurons révélé que c'est à M. Ferrando,

le distingué président de la Chambre de Commerce constantinoise,

que nous sommes redevables de cette heureuse initiative.