C / LES VILLAGES DE COLONISATION

On sait que parmi les 7 sous-préfectures de 1959,

Djelfa et Tablat

avaient été d'abord de simples villages de colonisation.

Sans compter ces deux cas particuliers sur lesquels je ne reviendrai pas,

et sans compter non plus les hameaux jamais promus communes, il a été

créé dans tout le Titteri, sauf erreur de ma part, 24 villages

européens entre 1848 et 1924.

Leur répartition régionale est éloquente : aucun

dans l'Atlas saharien des monts Ouled-Naïl

3

sur les hautes plaines

21

dans l'Atlas tellien, plutôt au nord qu'au sud

Sur ces 21 villages telliens, 7 sont proches de Médéa

5

sont dans la plaine des Aribs

3

sont alignés sur la RN 1 dans la vallée de l'oued Akoum

6

sont plus isolés, à l'écart des axes majeurs des

RN 1 et RN 8

|

Ces

localisations seront rappelées aussi souvent que nécessaire

mais ne seront pas utilisées pour structurer mon étude.

Pour mon exposé je préfère choisir un plan

chronologique appuyé sur les 4 périodes que voici

:

|

|

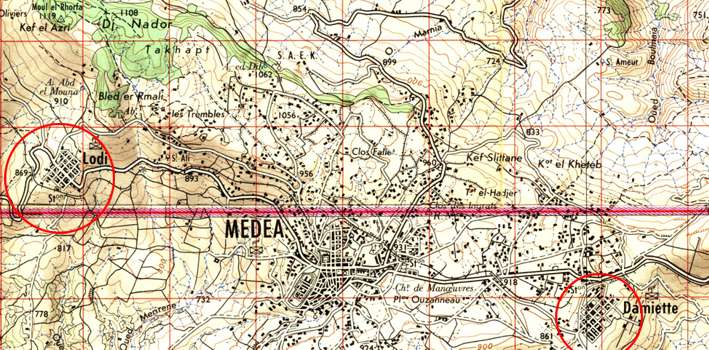

| IIè République | Lodi (ou Draa Esmar) et Damiette (ou Aïn Dhab) |

|

Second

Empire

|

Bir-Rabalou (ou Bir-Ghabalou) et Sidi-Aïssa |

| Berrouaghia | |

| IIIè République avant 1914 | Les quatre villages de colonisation de la commune mixte de Berrouaghia ( Ben Chicao, Loverdo, Nelsonbourg, Champlain) |

| La commune mixte d'Aïn-Bessem et ses trois villages annexes. | |

| villages dispersés | |

| IIIè République après 1918 | Maginot, De Foucauld, Aïn-Boucif, |

| Trois cas particuliers | Taguine, El-Hamel, Tadmit |

1 / Sous la Seconde

République : Lodi (ou Draa Esmar) et

Damiette

(ou Aïn Dhab)

Durant les deux premières années de sa courte

existence la Seconde République a créé 54 villages

de colonisation dans les trois provinces, dans des circonstances il est

vrai exceptionnelles. Lodi et Damiette appartiennent au premier ensemble

de 42 villages dits " colonies agricoles

de 1848 ".

Ces créations de villages décidées dans l'urgence

pour de mauvaises raisons avec des colons mal choisis ont été

largement improvisées. Les premiers colons y ont connu des débuts

très difficiles.

Lodi et Damiette ont été inaugurés

le même jour, 2 décembre 1848, par des colons acheminés

depuis Paris-Bercy par le même 8è convoi (sur 17 au total)

parti le 5 novembre, arrivé à Marseille le 21 et à

Alger le 29. Ces colons ont dû remonter la route toute neuve des

gorges de La Chiffa et traverser Médéa avant de se séparer,

les uns vers l'ouest pour Lodi (4 km) les autres vers l'est pour Damiette

(3 km).

Avant d'envisager d'exposer les particularités de ces deux villages

quasi jumeaux il n'est sans doute pas inutile d'expliquer ce que furent

ces colonies de 1848, pourquoi elles ont été décidées

à Paris et comment elles ont été réalisées

en Algérie.

Généralités

sur les colonies agricoles de 1848

Une origine accidentelle. Durant l'hiver

1848 il y eut beaucoup de misère et de chômeurs, non indemnisés

en ce temps-là, à Paris. Le Gouvernement Provisoire né

de la révolution de février 1848 crut trouver une solution

en finançant l'ouverture de chantiers publics. Comme ils étaient

financés par le budget de l'Etat, on les appela " Ateliers

Nationaux ".

|

·

|

26 février. Décret de création des Ateliers Nationaux (à Paris seulement). Le ministre des Travaux Publics, Trélat, est chargé de la mise en application. Il ouvrit aussitôt des registres d'inscription des volontaires dans les mairies des 12 arrondissements du Paris d'alors. |

|

·

|

17 mai. Arrêt des inscriptions. Il y en avait trop ; et les impôts directs, augmentés de 45%, rentraient fort mal. Toutes les régions payaient ces impôts ; seuls les Parisiens pouvaient en profiter. De surcroît on ne savait pas à quoi d'utile employer tous ces ouvriers. |

| · | 23 juin. Annonce de la suppression des Ateliers Nationaux et du salaire de 2fr par jour. La fermeture effective eut lieu le 3 juillet après la répression des émeutes de juin. |

| · | 23-26 juin. Emeutes à Paris, réprimées par le Ministre de la guerre Cavaignac. A l'Assemblée Législative un projet de deux députés, Leroux de Paris et Barrot d'Alger, refait surface. Ils avaient trouvé une solution susceptible de résoudre la question sociale à Paris et de relancer la colonisation en Algérie : éloigner de Paris quelques milliers d'ouvriers en leur proposant des terres en Algérie. |

| · | 19 septembre. Arrêté de création de 42 villages en Algérie. |

| · | 23 septembre. Ouverture des registres d'inscription des volontaires. Il y eut 12 000 places, puis finalement 13 903. Le nouveau Ministre de la guerre, Lamoricière, décida de confier l'organisation des transports et l'installation des villages, à l'armée. |

|

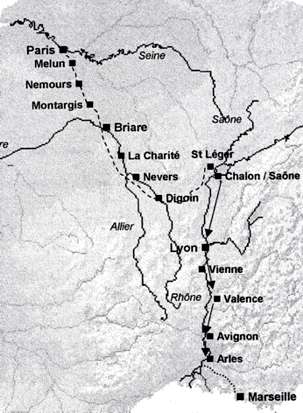

De Paris à Chalon/Saône les colons étaient entassés sur des péniches de récupération non pontées, mais recouvertes d'une toile goudronnée en guise de toit. Le convoi de 5 à 6 péniches avançait nuit et jour et ne s'arrêtait, forcé, qu'au passage des écluses ou pour se ravitailler. De Chalon à Arles ce furent des bateaux à vapeur qui restaient à quai la nuit. On pouvait descendre se dégourdir les jambes. A Lyon les colons reçurent pour la nuit des billets de logement chez des habitants pas ravis car ils étaient pris pour des émeutiers parisiens. D'Arles à Marseille ce fut le train. La voie était neuve ; pas les wagons. Il ne fallait que 4 heures. De Marseille à Alger la traversée

se faisait sur une frégate mixte (voile et vapeur) en 48

à 60 heures. |

Règlement du 28 septembre

1848 sur l'organisation des colonies agricoles

La désignation des colons était

assurée par une commission de 13 membres dont 2 médecins.

Seuls les dossiers des Parisiens ayant moins de 60 ans d'âge étaient

recevables (il n'y eut que 200 exceptions, des Lyonnais qui vinrent compléter

le dernier convoi). Le candidat avait dû présenter beaucoup

de papiers à sa mairie d'arrondissement et notamment :

|

- des certificats

médicaux pour le demandeur, sa femme et ses enfants

- les raisons des décès

éventuels de ses parents et beaux-parents

- un certificat de bonne vie et

mœurs

- un extrait de mariage et des

extraits de naissance

- un certificat de libération

du service militaire pour les moins de 35 ans

- et tout document établissant

sa profession

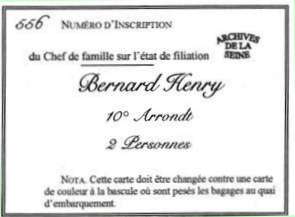

On délivre aux candidats retenus un carton

d'inscription avec un numéro d'ordre.

Tous ces renseignements et ceux qui suivent sont extraits

de la revue " Carnets de Généalogie Algérie,

Maroc, Tunisie " édition d'avril 1998. Je résume

les 17 articles du règlement signé par le Ministre de la

Guerre De La Moricière.

- le transport est gratuit d'un

bout à l'autre du voyage, pour les personnes et leurs bagages

- 50 kg par adulte et 25 kg par

enfant

- gratuité de la nourriture

avec ½ ration pour les enfants

- hébergement provisoire

à l'arrivée sous des tentes militaires ou dans des baraques

- fourniture le plus vite possible

de la maison définitive : 2 pièces en rez-de-chaussée

- fourniture d'un lot, déjà

délimité, de 2 à 10 ha de terres à défricher

- fourniture gratuite des outils

aratoires et du cheptel indispensables

- allocation gratuite de vivres

jusqu'à la mise en production de la terre

- emploi salarié possible

en morte-saison sur des chantiers de travaux publics

Au bout de trois ans une commission de vérification

comprenant un géomètre et un inspecteur de la colonisation

viendra s'assurer de la mise en culture des lots de terrain. En cas de

procès-verbal favorable le colon reçoit un titre de propriété

définitif et incommutable pour sa terre et sa maison. Dans le cas

contraire la déchéance et l'expulsion sont possibles, mais

pas automatiques : un délai supplémentaire n'est pas exclu.

Ce fut souvent le cas.

Conseils distribués aux futurs colons

dans un petit guide édité en 1848

- laisser en France les jeunes

enfants, voire les autres et la femme, provisoirement

- se débarrasser d'un mobilier

trop coûteux à transporter

- prendre une légère

purgation pour éviter d'être constipé sur le bateau

- tamiser les eaux en Algérie

à cause des sangsues minuscules

- ne pas boire les eaux qui ne

dissolvent pas le savon

- suspendre le travail quand il

fait très chaud et se reposer à l'ombre

- porter une flanelle pour réguler

les fonctions digestives

- porter un chapeau de paille ou

de feutre blanc ou gris, vendu à Marseille et Toulon

- se méfier des figues de

Barbarie à cause de leurs propriétés astringentes

- se méfier des abus d'alcool,

mais mettre du vin dans son eau

- ne pas entasser les immondices

et le fumier trop près de la maison

- et enfin se méfier des

Arabes " par ses mœurs, ses habitudes, sa religion, l'Arabe

est l'ennemi des chrétiens… Rusé, sobre, laborieux

seulement lorsque la nécessité l'y contraint, il apporte

dans ses relations avec nous toute la défiance et la finesse du

Normand… et la pensée secrètement entretenue par ses

marabouts, qu'un jour le sol foulé par nous, sera rendu à

ses premiers maîtres ".

Installation des colons

Chaque colonie est dirigée par un officier assisté d'un

adjoint pour l'agriculture. Ils sont nommés avant l'arrivée

des colons qu'ils doivent accueillir à leur débarquement

dans le port le plus proche du village. Ils devront avoir prévu

les voitures nécessaires à l'acheminement des bagages et

des personnes.

Les colons sont installés dans des baraques en bois ou, à

défaut, sous des tentes militaires. Deux cuisines provisoires auront

été construites : une pour les familles et une pour les

célibataires.

Chaque directeur veillera à ce que tous les outils promis soient

disponibles, ainsi que les vivres nécessaires à la survie

avant la première récolte. Il fera délimiter les

lots afin de les attribuer dès l'arrivée des colons. Il

fera bâtir les maisons définitives conformément au

plan proposé par l'administration ; ainsi que des fours banaux

et un lavoir. Par contre, pour le bétail, chaque colon construira

un gourbi en branchage pour servir d'étable provisoire.

|

|

||

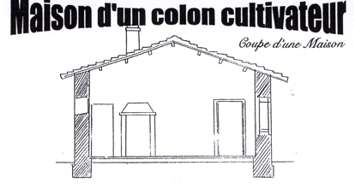

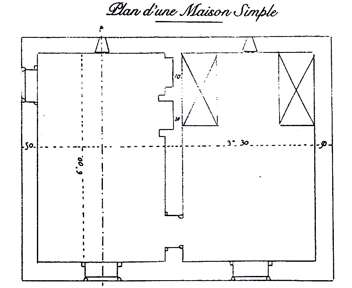

| Les maisons auront 2 pièces,

avec une seule porte d'entrée. Dans la pièce à

l'entrée il y aura une cheminée, un emplacement pour

un fourneau, une fenêtre et une lucarne. Dans la chambre (6m

de long sur 3,3m de large) il y aura une fenêtre. Le sol est

en terre battue. La coupe montre l'absence de plafond sous le toit. Ce ne devait pas être d'un grand confort, ni en période de canicule, ni en hiver, ni en cas de vent violent. |

|||

Les fournitures promises sont les suivantes :

| 1 joug | 1câble | 4 courroies | 1 herse pour 2 familles |

| 1 houe plate | 1 pioche | 1 fourche en fer | 1 pelle en fer |

| 1 sarcloir | 1 serpe | 1couverture | 1bidon |

| 1 gamelle | 1 marmite | 1 sac de couchage |

Il sera en outre fourni 1 charrue Lombasle légère

pour 3 familles

1

chariot pour 5 familles

Ce matériel collectif suppose une entente entre familles d'une

qualité improbable. En son absence c'est un conseiller militaire

chargé de l'agriculture, plus ou moins compétent et motivé,

qui prendra les décisions.

Chaque famille recevra un bœuf, indispensable pour les défrichements,

puis pour les labours ; ainsi qu'une truie. Chaque village recevra un

nombre convenable à déterminer sur place par l'officier

directeur, de vaches et de verrats.

Un arrêté du 27 novembre fixe, au gramme

près, les vivres distribués chaque jour à chaque

adulte (1/2 ration pour les enfants) : 750 gr de pain + 250 gr de pain

de soupe

72

gr de café et 72 gr de sucre

3/4

de litre de vin

Il conviendra d'ouvrir une école le plus vite possible.

Quant au service de santé, il sera assuré par un médecin

militaire détaché.

Histoire des débuts de

Lodi et de Damiette

Le 5 novembre 1848, juste avant leur

départ de Paris, les colons réunis sur un quai de la Seine

près du pont d'Austerlitz, ont dû écouter deux discours

: celui du Président de la commission, Trélat, et celui

du grand vicaire de la Bouillerie assisté du clergé de saint

Séverin.

Du discours de Trélat, je ne retiendrai que la confusion étonnante

qu'il fit entre les 8° et 9° convoi, en souhaitant aux colons

de Lodi, une bonne arrivée au village de Montenotte.

Le discours du grand vicaire a plus d'intérêt car il permet

de mesurer l'ampleur des illusions de l'époque. J'en extrais seulement

quelques phrases " Qu'allez vous faire sur cette terre d'Afrique

? Vous allez porter la civilisation française et chrétienne…

Vous allez jeter sur ce terrain barbare les précieuses semences

de la liberté, de l'égalité, de la fraternité

! Vous allez implanter sur le sol d'Afrique les mœurs françaises,

les habitudes françaises, les arts français… Et moi

j'ajoute : n'oubliez pas d'y implanter également la religion de

la France… à côté du drapeau à trois couleurs

ne dédaignez pas d'arborer la croix… la croix qui surmonte

tous les clochers de ses villages et toutes les tours de ses vieilles

basiliques ".

Le 2 décembre 1848, à

leur arrivée dans leurs villages les colons ont trouvé des

baraques sans porte et sans fenêtres. En décembre il fait

froid sur le plateau de Médéa : ils furent hébergés

pour le temps des finitions de leurs baraques sommaires, dans les casernes

de Médéa. Il semble que certaines des fournitures promises

n'étaient pas au rendez-vous. Il est sûr que les professions

de ces Parisiens fourvoyés en Algérie, horlogers, ébénistes

ou commis de magasin, ne constituaient pas une garantie de compétence

agricole. Les défrichements d'une brousse à palmier et à

jujubiers, furent très lents : il fallut que les fantassins du

8è régiment d'infanterie légère viennent donner

un coup de main.

La récolte de 1849 fut mauvaise, et quelques colons firent défection.

Une commission d'enquête dirigée par Louis Reybaud passa

juillet et août dans les villages de 1848 et rédigea un rapport

sur les causes de cet échec partiel en proposant quelques précautions

pour l'avenir et quelques remèdes pour le présent.

|

·

|

Les causes : rien n'était tout à fait prêt car le gouverneur général Charon avait été prévenu trop tard. Il n'avait pas eu le temps d'aménager correctement les 42 villages. |

|

·

|

Les colons sont incompétents et parfois peu motivés. Ils ne supportent pas les travaux organisés de façon collective et sous une surveillance de l'officier directeur du centre. |

| · | Les moniteurs militaires, un par village, ne sont pas plus compétents que les colons et encore moins motivés. On les renvoya dans leur régiment au bout de 18 mois. |

| · | Les lots sont trop petits ; moins de 5ha |

| · | Les remèdes : compenser les défections avec des agriculteurs mariés ou des soldats ayant servi en Algérie ; ce qui fut fait. |

| · | Accélérer la construction des maisons familiales et les carreler pour éviter la boue. |

| · | Verser aux colons un viatique en attendant les revenus espérés des récoltes : il fut de 10 centimes. |

Et à l'avenir n'accorder de concession qu'à des agriculteurs de profession possédant des ressources suffisantes pour exploiter 8 à 10ha. Et aménager le village avant l'arrivée des colons. Ce qui fut fait pour les 12 villages dits de 1849 et peuplés en fait en 1850 ou 1851.

La situation de Lodi et de Damiette ne s'améliora pas assez vite, et il fallut prolonger la période provisoire des secours jusqu'en janvier 1853, au lieu de 1851.

En 1850 les villages

changent de nom et prennent les noms de Lodi (au lieu de Draa Esmar; la

colline des joncs) et de Damiette (au lieu d'Aïn Dhab ; la source

d'or).

Si l'origine du nom de Lodi est claire, pour l'origine du nom de Damiette

on a l'embarras du choix.

Lodi est le nom d'un village, de son

pont et d'une victoire française sur les Autrichiens. Le village

est près de Milan, son pont permet de franchir l'Adda et la victoire

du général Beaulieu le 10 mai 1796 a permis à Bonaparte

d'entrer à Milan le 15 mai.

Damiette est le nom francisé d'un petit port égyptien sur la rive droite de la branche orientale du Nil, à 6km de la Méditerranée. Mais je ne sais pas quel événement est censé glorifier ce toponyme. En effet des Français y ont livré au moins 4 batailles : en subissant un lourde défaite et en remportant 3 victoires sans lendemain.

|

·

|

en 1169 la flotte franque du royaume de Jérusalem est détruite à Damiette par Saladin |

|

·

|

en 1219 la ville est conquise au cours de la 5è croisade ; et évacuée en 1221 |

| · | en 1249 Saint-Louis prend la ville ; mais échoue devant Mansourah, et est fait prisonnier en mai 1250. Pour recouvrer sa liberté, il doit payer une grosse rançon et évacuer Damiette. Il aurait pris modèle sur les murailles de Damiette, pour améliorer celles d'Aigues-Mortes ; port où il s'embarqua pour aller mourir devant Tunis en 1270. |

| · | En 1798 le général Kléber remporte une victoire ; mais il est assassiné en 1800 et l'Egypte doit être évacuée par les Français en 1801. |

A vous de choisir la date qui vous paraît la moins fâcheuse.

En 1853 les deux territoires deviennent civils et les colons échappent à la tutelle militaire.

En 1887 Lodi et Damiette sont promus CPE, commune de plein exercice

En 1891 et 1892 les gares des 2 villages sont ouvertes au trafic de la voie ferrée Blida-Berrouaghia.

En 1955 ouverture

à Lodi (dans le cadre de la

loi d'urgence du 3/4/1955) d'un centre de détention pour syndicalistes

européens et musulmans communistes et suspects de sympathies ou

de complicité avec les rebelles. Ce centre fut le plus petit des

centres de même nature ouverts en Algérie à cette

époque. Il n'y eut que 118 internés. Le centre de Lodi fut

fermé début novembre 1960.

En 1956 création des SAS dans

chacun des villages.

Le cadre naturel et ses aptitudes

C'est strictement le même que celui de Médéa : même altitude de l'ordre de 870 m pour les villages, même climat méditerranéen de montagne humide à hivers froids et neigeux, même situation sur un plateau bordé au sud par la vallée encaissée de plus de 200m de l'oued el Harch et dominé au nord par une ride montagneuse, plus élevée au-dessus de Lodi avec le djebel Nador (1108 m) qu'au-dessus de Damiette. Le paysage naturel est très verdoyant, sans palmier et sans oranger.

Les sols y sont corrects, mais le climat n'est guère favorable à la céréaliculture que les premiers colons choisirent comme activité principale. Il est meilleur pour l'élevage bovin et pour l'arboriculture ; mais ces activités demeurèrent marginales pour les colons. La prospérité n'est venue que grâce à la crise du phylloxera qui ouvrit le marché français aux vins d'Algérie dans les années 1880-1890. On s'aperçut alors que, non seulement la vigne poussait bien (on le savait déjà) mais que les vins produits étaient de qualité supérieure titrant au moins 12°. Ces vins VDQS étaient très appréciés : leur réputation venait juste derrière celle des vins de Mascara. Lodi et Damiette furent d'abord des villages de viticulteurs. Chaque village se dota d'une cave coopérative.

Le climat avait la réputation d'être bien plus salubre que celui de la plaine et à peu près à l'abri des fièvres paludéennes. C'est sans doute la raison qui explique l'existence d'un camp de colonie de vacances à Lodi. C'est ce camp qui fut reconverti en 1955 en camp de détention.

Ces villages n'ont pas eu de peine à se fournir en eau de qualité et même, du moins à Damiette, à s'équiper très tôt d'un moulin pour moudre le blé.

La très grande proximité de la ville de Médéa a aussi permis à ces deux villages de devenir, non pas de vraies banlieues de Médéa, mais des sortes de cités dortoir pour quelques fonctionnaires de la préfecture après 1956.

Il est difficile de trouver des chiffres fiables concernant

le nombre de familles installées en 1848. On peut essayer d'extrapoler

à partir des 853 personnes inscrites dans le 8è convoi,

sans savoir si elles sont toutes allées jusqu'au bout du voyage.

Dans chaque village ont dû s'établir quelques 400 personnes

ou un peu plus, soit une centaine de familles : c'est beaucoup, car cent

familles c'est cent lots à distribuer. Je propose ces chiffres

; mais je ne puis affirmer qu'ils sont sûrs.

Sont sûrs, par contre ceux du recensement de 1954 qui donnent pour

Damiette

274 européens (sur 945 hab)

Lodi

153 européens (sur 3 394 hab)

Les différences concernant les populations musulmanes reflètent

les différences de superficie des deux communes Lodi étant

beaucoup plus vaste. Il s'agit bien sûr des chiffres des populations

communales et non des populations agglomérées. Il existait

quelques fermes de colons extérieures aux villages ; mais en petit

nombre.

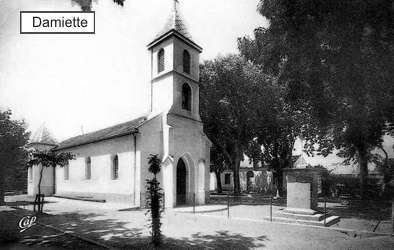

Pour plaire aux mânes du vicaire de la Bouillerie et du clergé de Saint-Séverin, je glisse les photos des deux églises. Ils ont été entendus : la croix a été arborée comme ils le souhaitaient… mais pas pour toujours !

|

|

||

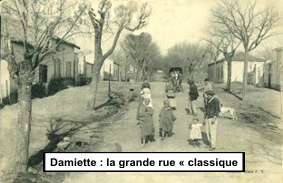

| Outre la croix arborée tout en haut du clocher, ces photos montrent le souci des fondateurs de prévoir des trottoirs avec des arbres et, à Damiette, le très modeste monument dédié aux morts de la guerre 1914-1918 : une stèle toute simple. | |||

Quelques particularités

de Damiette

Le relief de la commune de Damiette est moins élevé que

celui de Lodi et plus régulier. Toutes les terres proches du village

ont été défrichées : il ne restait aucun bois

à proximité. Mais le petit plateau sur lequel a été

bâti le village est limité au sud par un ravin encaissé

de 200m. Un petit oued y coule, l'oued Aboucha en travers duquel avait

été construit le bâtiment assez impressionnant d'un

moulin. Il y avait aussi, à l'entrée du village une maison

pas du tout représentative des maisons de colon des débuts,

maison si grande qu'elle fut appelée " le château ",

par abus de langage sans doute. Mais il est vrai que ce type de construction

surprend en ces lieux.

Damiette était mieux desservi que Lodi par les transports en commun,

car les habitants avaient le choix entre le train (la gare est au nord

un peu au-dessous du village, mais tout près) et les nombreux cars

blidéens qui poursuivaient jusqu'à Boghari, ou Aïn-Boucif,

ou Djelfa.

|

|

||

|

Avec son étage avec terrasse, et ses combles aménagés ce " château " a une allure qui contraste fort avec les petites maisons de colon tout à fait traditionnelles. C'est la largeur de la rue qui surprend. Les dimensions du moulin sont également impressionnantes. C'est un véritable immeuble dont l'emplacement est indiqué sur certaines cartes. |

Quelques particularités de la

commune de Lodi

La plus importante c'est sa dimension car elle englobait, sauf les dernières

années françaises, à la fois le monastère

de Thibharine, installé dans une ancienne ferme un peu isolée

de l'autre côté du djebel Nador, et, tout en bas, le hameau

de Mouzaïa-les-mines.

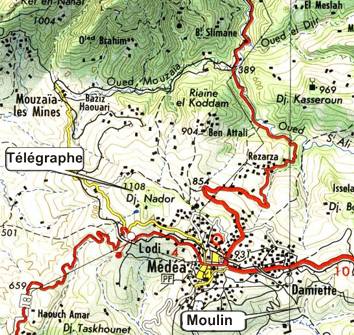

La seconde est son relief avec la présence de ce djebel Nador sur

lequel Duvivier, en 1840, avait fait installer le premier élément

du télégraphe optique à 1119m d'altitude sur le kef

el Azri.

|

|

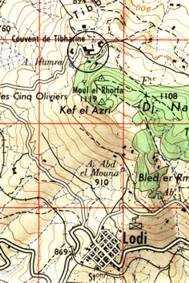

Cette carte a le mérite de montrer, outre les emplacements du télégraphe optique de 1840 et du moulin de Damiette sur l'oued Aboucha, les tracés de la RN 1 et du chemin de fer. Ils se séparent à la sortie des gorges de la Chiffa. La route grimpe tout droit tandis que le chemin de fer fait un détour en remontant d'abord la vallée de l'oued Mouzaïa. Les sinuosités de son tracé après Mouzaïa laissent imaginer les difficultés techniques de la montée du col du Nador (ou de Mouzaïa), celui-là même que les troupes françaises durent franchir en 1830, 1831, 1836 et 1840. Lodi est sur la RN 18 et n'est pas desservi par les cars qui par Médéa, allaient vers le sud. Je n'ai trouvé aucune trace de ligne d'autobus après 1945. Restait le train pour Blida. |

Mouzaïa-les-Mines (ou Tamesguida)

Ce nom est plus un programme qu'une réalité. Mais ce fut

aussi une réalité à éclipses. Je suis bien

incapable de fournir une histoire continue de l'exploitation des mines

de cuivre. qui ont été découvertes dès les

années 1840. Ces mines ne furent guère exploitables avant

l'arrivée du chemin de fer peu avant 1891. La construction de la

ligne partant de Blida a été engagée en 1886 et a

atteint Lodi en 1891. Il se peut que le tronçon Blida-Mouzaïa

ait été utilisé avant 1891. J'ai trouvé la

trace mal datée d'une autorisation d'exploitation minière

accordée à une " Société de Mouzaïa

" pour une extraction de 4 000 tonnes de cuivre étalée

sur trois ans et destinée, pour partie, à une usine de Caronte,

près de Marseille.

Après 1900 je doute que l'exploitation ait continué, car

les teneurs étaient trop faibles.

Par contre le gisement de gypse a dû être exploité,

pour la fourniture de plâtre aussi longtemps que la sécurité

a pu être assurée. En 1954 Mouzaïa-les-Mines était

devenue une commune et 12 Européens y résidaient encore

(sur 2332 hab) : c'était beaucoup pour les seuls cheminots, c'était

peu pour des mineurs.

La seule bonne route était celle qui descendait de Lodi (en jaune

sur la carte) mais il y avait aussi une piste qui suivait l'oued jusqu'à

son confluent avec la Chiffa.

Le monastère de Tibharine (ou tiberine)

|

|

||

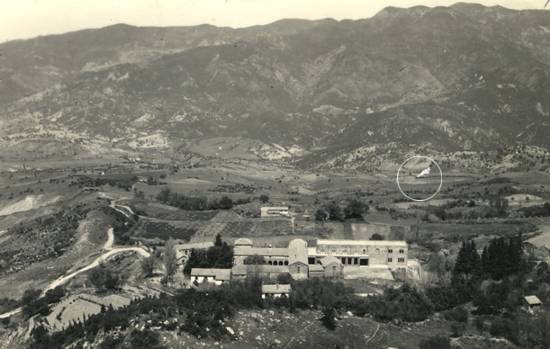

|

Le couvent vu du djebel Nador.

En face le djebel Mouzaïa 1603m

Et en bas à droite la ligne noire est un train qui monte vers Lodi. |

La mention " couvent de Tibharine " qui figure sur la carte est une petite erreur car, comme ce sont des moines qui y vivaient, c'était à l'évidence un monastère. Ce monastère a hébergé, à partir de 1938 des moines " cisterciens de la stricte observance " dits trappistes.

Un minimum d'explication me paraît s'imposer.

C'est en 1892 que cet ordre est né

de la scission de l'ordre cistercien décidée lors d'un chapitre

de l'ordre convoqué à Rome par Léon XIII. Ont alors

adopté ce règlement de stricte observance les moines cisterciens

de l'abbaye d'Aiguebelle (fondée en 1137 dans la future Drôme)

et les trappistes que la sus-dite abbaye avait installés à

Staouéli en 1843 avec l'appui de la reine Marie-Amélie.

Ces trappistes première manière étaient mus par un

esprit colonisateur semblable à celui des cisterciens qui défrichèrent

les forêts françaises aux XII et XIIIè siècle.

En 1904 ces moines

de La

Trappe de Staouéli, craignant une expulsion permise

par la loi de 1901 sur les associations, ont pris les devants en vendant

aux trois frères Borgeaud d'origine suisse le domaine devenu viticole,

et sont partis se réfugier en Italie, près du lac de Garde.

Mais après 1918, eux, ou leurs successeurs, ont souhaité,

après la mise en veilleuse des lois anti-cléricales, retourner

en Algérie.

En 1935, grâce une fois encore à l'aide de l'abbaye d'Aiguebelle, un petit groupe de moines est établi, provisoirement, à Ben-Chicao.

En 1938 ce groupe déménage vers une grande ferme isolée que l'abbaye d'Aiguebelle a pu acheter dans la commune de Lodi. Cette ferme de Tibharine a 374 ha. Mais les trappistes qui s'y installent ne viennent pas là avec l'intention de coloniser, et moins encore avec un esprit missionnaire. Ces trappistes nouvelle manière sont des contemplatifs soumis au silence en dehors des offices et des nécessités de service. Ils ne cultivent pas (il y pour cela des ouvriers) ; ils prient. Les bâtiments et les terres de cette grande ferme sont situés sur le versant nord du djebel Nador. La vue sur ce versant, et au-delà de l'oued, sur le djebel Mouzaïa, est magnifique. Le hasard d'une promenade familiale d'une journée de marche, aller et retour, à partir de Médéa, m'a permis de rapporter le souvenir d'un repas pris au monastère et servi dans le plus total silence par un frère interdit de parole ; et la photo ci-dessus avec la trace, malheureusement, peu visible, du train remontant vers Lodi.

En 1962 les moines sont restés en Algérie.

En 1976 Boumediene a nationalisé le domaine, sauf 14 ha. Les moines sont restés.

En 1996 7 des 9 frères présents sont enlevés, puis séquestrés par le GIA (groupe islamique armé). Ils sont enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars. On a retrouvé leurs têtes le 30 mai suivant. On n'a jamais retrouvé leurs corps. La responsabilité du GIA dans ce massacre n'est guère douteuse, sauf pour des journalistes qui, influencés par le caractère religieux du sujet peut-être, ont fait vœu d'incrédulité.

Avant de quitter la commune de Lodi, jetons un dernier regard sur les

bâtiments d'exploitation et sur le monastère.

Le monastère |

Georges Bouchet

note du déjanté,

auteur du site (mais non de cette page)

Je vous propose:

Testament

de P.Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibhirine,

assassiné le 21 mai 1996

- PPS de 6,3 Mb

Le

testament de Tibhirine

- Un documentaire de Emmanuel

Audrain -Produit par Gilles Padovani. Mille et Une. films