Le massif, en arrière plan, POURRAIT être le djebel Chattaba.

BACAX, dieu troglodyte

I.e djebel Chettaba, foyer antique de civilisation

Du boulevard de l'Abîme,

dont la sauvage grandeur suffirait, à elle seule, à la gloire

touristique de Constantine, une chaîne de montagne, à l'ouest,

accroche l'œil et le fascine. C'est le djebel Chettaba, dont l'arête

sommitale, rectiligne et tabulaire : le Karkara, circonscrit l'horizon.

De son faite culminant, qui s'élève à 1.186 mètres,

et que l'on peut atteindre en 2 h. 30 ou 3 heures, la vue circulaire est

quasi sans limite

Très peuplé sous la domination romaine le Chettaba garde

les traces d'au moins sept villages antiques, dont voici les noms par

ordre d'importance décroissante : Saguiet-er-Roum, dont l'appellation

ancienne nous demeure inconnue ; El-Goulia (l'Ogresse) qui est le Castellum

Arsacalitanum ; Ain-Foua, déformation de Phua ; El-Hanacher, nom

antique inconnu ; Castellum Elefantus, près de Rouffach ; Uzelitanorurn,

à Oudjel ; Castellum Mastarense, Beni-Zlad.

Cos villages, dont plusieurs furent des évêchés, étaient

desservis par deux routes principales qui, toutes deux, reliaient Cirta

à Sitifis. De l'une et de l'autre, il ne reste aucune trace : les

siècles ont tout nivelé. Seules les ruines restées

sur place, jointes à celles qui furent détruites pour la

colonisation, témoignent de l'importance de ces antiques bourgades.

La vie prime la_mort

Favorisé par un climat salubre et des terres productives, le Chettaba

fut surtout consacré à

l'oléiculture. Aussi les ruines de pressoirs y sont-elles abondantes.

Elles seraient plus nombreuses si, comme je l'ai noté, beaucoup

n'avaient été détruites pour des travaux utilitaires.

Encore en place au début de notre installation, grâce à

l'indifférence des populations musulmanes logées dans des

maisons de terre, ces vestiges, avec le développement des agglomérations

rurales, ont presque tous disparus de nos jours. Non qu'on les aient détruits

pour le plaisir sadique

d'ajouter des ruines aux ruines, mais pour des fins pratiques - parce

que la vie prime la mort. Et aussi, osons le dire : par bêtise et

paresse, indifférence et inconscience.

Les ruines même périront

M. ALQUIER, ancien conservateur du musée de Constantine, qui s'occupa

particulièrement du Chettaba, l'a dénoncé sans ménagement

: " il n'est pas de route, pas de chemin de fer, pas de pont, de

ferme européenne ou indigène, qui n'ait fait quelque emprunt

aux ruines romaines voisines ou qui ne les aient fait totalement disparaître.

"

Ce qui navre. c'est que les administrations publiques, ici comme partout,

ont conjugué leurs dégâts à ceux des particuliers.

A l'unisson, on a tout ravagé. Il existe des textes pour empêcher

les ruines d'être réemployées. Officiellement, c'est

defendu. " Mais c'est une protection illusoire car elle n'est accompagnée

ni de surveillance ni de sanction. " (Alquier).

Cet interdit " pro forma " me fait souvenir d'un autre à

peu près identique que signale Stéphane Gsell. arlant d'un

historien qui se réjouissait de ce qu'une loi interdisait l'alcool

aux troupes carthaginoises, l'auteur de l'" Histoire ancienne de

l'Afrique du Nord " notait malicieusement : " Il ne savait pas

qu'elle n'était pas appliquée. " Que de lois de nos

jours, de décrets, arrêtés, sont, comme la loi de

Carthage, lettre morte et chiffon de papier !

Pour rester dans le cadre étroit du Chettaba, les préjudices

causés aux ruines de ce district par cette inobservance des textes

qui les protègent, sont nettement précisées par le

même M. Alquier qui, sur les 772 inscriptions publiées n'en

retrouva que 82 - pas même la septième partie! Et les ravages

continuant, on se demande anxieusement ce qu'il en restera dans les années

futures.

Nos savants ont bien travaillé

Heureusement, nous possédons les textes de tous ces documents,

reconnus et relevés dès le début de notre établissement

par nos équipes de savants, qui, eux, ont bien travaillé.

Une autre chance pour l'archéologie : il advient que les pierres

réemployées le sont avec leur inscription tournée

vers l'extérieur,et à l'endroit. Celles-la, on peut le dire,

sont sauvées des barbares pour une longue suite d'années.

Quant aux autres, qui furent scellées dans le torchis ou le ciment

sur leur surface écrite, sinon pour toujours, elles sont pour très

longtemps perdues. D'autres le sont tout à fait. Ce sont celles,

innombrables, que l'on a concassées pour empierrer les routes et

les voies de chemins de fer, ou dont on fit des moellons pour des constructions

neuves.

La leçon des épitaphes

Au Chettaba comme partout, le gros des inscriptions est composé

d'épitaphes. On rencontre également des autels funéraires,

des bases honorifiques, enfin des dédicaces : aux dieux, aux empereurs,

aux génies, voire à des abstractions t à la Victoire,

à la Fortune, à la Chance (Félicitas). J'ai réservé

la plus digne de la dévotion des hommes : la Concorde. Ce qui surprend,

c'est la rareté des documents puniques, lesquels abondent à

Constantine, qui était la capitale des " pagi " du Chettaba.

Cela, je le dis vite, ne saurait être une preuve que les religionnaires

de Baal et de Tanit furent ici rarissimes. C'est seulement la constatation

que les témoins de leur présence ont disparu, ou qu'ils

n'en ont pas laissé.

En même temps que les plus nombreuses, les épitaphes sont

les plus précieuses de toutes les épigraphes, car elles

composent une manière d'archives d'état civil des municipes

disparus. Par elles nous évoquons les hommes qui vécurent

là au début de notre ère, leurs croyances, ce qu'ils

faisaient, ce qu'ils pensaient. Ce qui frappe avant tout, c'est leur longévité.

Beaucoup vivaient un siècle et certains plus longtemps. L'homme

qui, salon son épitaphe, est mort le plus âgé, vécut

131 ans, et sa femme 125. Total : 226. Un beau record pour un couple !

Certaines épitaphes familiales sont géminées : d'un

coté de la stèle, on gravait le nom du premier des conjoints

disparus et de l'autre celui du survivant lorsqu'à son tour il

décédait. Mais, dans plusieurs cas, ce registre est resté

lisse. Et c'est comme si le dernier des époux n'était pas

mort... Sans doute s'était-il tout bonnement remarié, ou

bien ses héritiers lésinèrent sur les frais qu'imposait

l'inscription

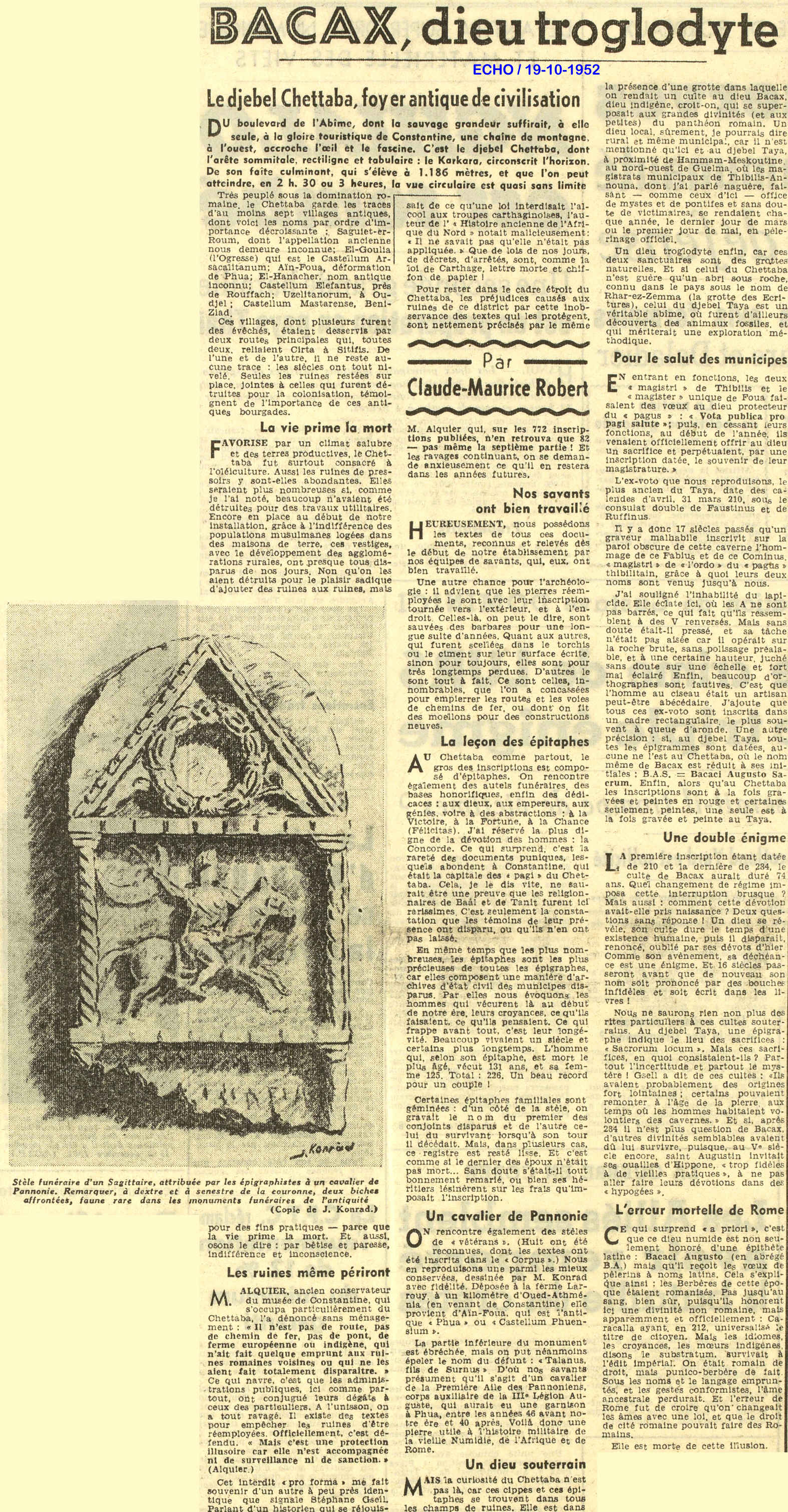

Un cavalier de Pannonie

On rencontre également des stèles de " vétérans

". (Huit ont été reconnues, dont les textes ont été

inscrits dans le " Corpus ".) Nous en reproduisons une parmi

les mieux conservées, dessinée par M. Konrad avec fidélité.

Déposée à la ferme Larrouy, à un kilométré

d'Oued-Athméaia (en venant de Constantine) elle provient d'Aïn-Foua,

qui est l'antique " Phua " ou " Castellum Phuensium ".

La partie inférieure du monument est ébréchée

mais on put néanmoins épeler le nom du défunt : "

Talanus fils de Surnus ". D'où nos savants présument

qu'il s'agit d'un cavalier de la Première Aile des Pannoniens,

corps auxiliaire de la IIIe Légion Auguste, qui aurait eu une garnison

a Phua, entre les années 46 avant notre ère et 40 après.

Voila donc une pierre utile à l'histoire militaire de la vieille

Numidie, de l'Afrique et de Rome.

Un dieu souterrain

Mais la curiosité du Chettala n'est pas là, car ces cippes

et ces épitaphes se trouvent dans tous les champs de ruines. Elle

est dans la présence d'une grotte dans laquelle on rendait un culte

au dieu Bacax, dieu indigène, croit-on, qui se superposait aux

grandes divinités (et aux petites) du panthéon romain. Un

dieu local, sûrement, je pourrais dire rural et même municipal,

car il n'est mentionné qu'ici et au djebel Taya, à proximité

de Hammam-Meskoutine, au nord-ouest de Guelma, où les magistrats

municipaux de Thibilis-Announa. dont j'ai parlé naguère,

faisant - comme ceux d'ici - office de mystes et de pontifes et sans doute

de victimaires, se rendaient chaque année, le dernier jour de mars

ou le premier jour de mai, en pèlerinage officiel.

Un dieu troglodyte enfin, car ces deux sanctuaires sont des grottes naturelles.

Et si celui du Chettaba n'est guére qu'un abri sous roche, connu

dans le pays sous le nom de Rhar-ez-Zemma (la grotte des Ecritures), celui

du djebel Taya est un véritable abîme, où furent d'ailleurs

découverts des animaux fossiles et qui mériterait une exploration

méthodique.

Pour le salut des municipes

En entrant en fonctions, les deux " magistri " de Thibilis et

le " magister " unique de Foua faisaient des vœux au dieu

protecteur du " pagus " : " Vota Publica pro pagi salute

; puis, en cessant leurs fonctions, au début de l'année,

ils venaient officiellement offrir an dieu un sacrifice et perpétuaient.

par une inscription datée, il souvenir de leur magistrature. "

L'ex-voto que nous reproduisons, le plus ancien du Taya, date des calendes

d'avril, 31 mars 210, sous le consulat double de Faustinus et de Ruffinus.

Il y a donc 17 siècles passés qu'un graveur malhabile inscrivit

sur la paroi obscure de cette caverne l'hommage de ce Fabius et de ce

Cominus, " magistri " de " l'ordo " du " pagus

" thibilitain, grâce à quoi leurs deux noms sont venus

jusqu'à, nous.

J'ai souligné l'inhabilité du lapicide. Elle éclate

ici, où les A ne sont pas barrés, ce qui fait qu'ils ressemblent

à des V renversés. Mais sans doute était-il pressé,

et sa tâche n'était pas aisée car il opérait

sur la roche brute, sans polissage préalable, et à une certaine

hauteur, juché sans doute sur une échelle et fort mal éclairé

Enfin, beaucoup d'orthographes sont fautives. C'est que l'homme au ciseau

était un artisan peut-être abécédaire. J'ajoute

que tous ces ex-voto sont inscrits dans un cadre rectangulaire le plus

souvent à queue d'aronde. Une autre précision : si, au djebel

Taya, toutes les épigrammes sont datées, aucune ne l'est

au Chettaba, où le nom même de Bacax est réduit à

ses initiales : B.A.S, : Bacaci Augusto Sacrum. Enfin, alors qu'au Chettaba

les inscriptions sont à lafois gravées et peintes en rouge

et certaines seulement peintes, une seule est à la fois gravée

et peinte au Taya.

Une double énigme

La première inscription étant datée de 210 et la

dernière de 284, le culte de Bacax aurait duré 74 ans. Quel

changement de régime imposa cette interruption brusque ? Mais aussi

: comment cette dévotion avait-elle pris naissance ? Deux questions

sans réponse ! Un dieu se révèle, son culte dure

le temps d'une existence humaine, puis il disparaît renoncé,

oublié par ses dévots d'hier. Comme son avènement,

sa déchéance est une énigme. Et 16 siècles

passeront avant que de nouveau son

nom soit prononcé par des bouches infidèles et soit écrit

dans les livres !

Nous no saurons rien non plus des rites particuliers à ces cultes

souterrains. Au djebel Taya, une épigraphe indique le lieu des

sacrifices : " Sacrorum locum ". Mais ces sacrifices, en quoi

consistaient-ils ? Partout l'incertitude et partout le mystère

! Gsell a dit de ces cultes : " ils avaient probablement des origines

fort lointaines ; certains pouvaient remonter à l'âge de

la pierre aux temps où les hommes habitaient volontiers des cavernes.

" Et si, après 284 il n'est plus question de Bacax, d'autres

divinités semblables avaient dû lui survivre, puisque, au

Ve siècle encore, saint Augustin invitait ses ouailles d'Hippone,

" trop fidèles à de vieilles pratiques ", à

ne pas aller faire leurs dévotions dans des " hypogées

".

L'erreur mortelle de Rome

Ce qui surprend " a priori ", c'est que ce dieu numide est non

seulement honoré d'une épithète latine: Bacaci Augusto

(en abrégé B.A.) mais qu'il reçoit les vœux

de pèlerins a noms latins. Cela s'explique ainsi : les Berbères

de cette époque étaient romanisés. Pas jusqu'au sang,

bien sur, puisqu'ils honorent ici une divinité non romaine, mais

apparemment et officiellement : Caracalla ayant, en 212, universalisé

le titre de citoyen. Mais les idiomes, les croyances, les mœurs indigènes

disons le substratum, survivait à l'édit impérial.

On était romain de droit, mais punico-berbère de fait. Sous

les noms et le langage empruntés, et les gestes conformistes, l'âme

ancestrale perdurait. Et l'erreur de Rome fut de croire qu'on changeait

les âmes avec une loi, et que le droit de cité romaine pouvait

faire des Romains.

Elle est morte de cette illusion.