o GUYOTVILLE (ou Aïn Benian)

Malgré le nom du village, la naissance de Guyotville, au tout début, ne doit rien au Comte Guyot. Pour que ce village prenne vie, il fallut s'y reprendre à trois fois.

En 1844 Guyot, Directeur

de la Colonisation, refuse à son supérieur Bugeaud (Gouverneur

Général) la mise en chantier d'un village de pêcheurs

au lieu-dit Aïn Benian. L'argument principal de Guyot est l'absence

de toute liaison terrestre avec Alger : aucune route littorale et pas

même un raccordement avec le chemin " du débarquement

" de Sidi Ferruch à El Biar. L'argument second est l'absence

d'un abri naturel commode où les pêcheurs pourraient abriter

leurs barques.

Donc rien ne fut entrepris cette année là.

En 1845 Bugeaud insiste

et son adjoint est bien obligé d'obéir. On fait appel à

un ancien Directeur de la pêche à Arcachon, un certain Tardis,

pour s'occuper des détails. On lui octroie une concession de 200ha

(modeste) et une subvention ; à charge pour lui de construire 20

maisons de colons à 2 pièces (c'est la norme à cette

date) et une installation portuaire pour protéger les barques et

traiter les poissons. Il s'agit donc encore d'un village de pêcheurs

auquel Guyot ne croit pas.

Mr Tardis accepte, encaisse l'argent et se fait bâtir une belle

maison de style provençal qu'on appellera par la suite " le

château " appelé sur la carte Château Baïnem.

En 1846 deux inspecteurs de la colonisation

viennent, comme c'est la règle, vérifier que le contrat

a été rempli. Ils trouvent une belle maison provençale,

20 cabanes d'une seule pièce mal bâties et aucun aménagement

littoral. Il n'y a là aucun pêcheur et seulement 5 colons

qui survivent en fabriquant du charbon de bois grâce aux arbres

des collines surplombant le futur village. Ce charbon trouve preneur à

Alger lorsqu'un bateau peut se charger du transport : le charbon n'est

pas périssable.

Malgré le décret fondateur signé le 19

avril 1845, le chantier est refusé ; mais Tardis garde

sa maison !

En avril 1847 ce sont

les idées de Guyot qui sont mises en application avec la création

d'un très modeste village d'agriculteurs pour 20 familles avec

des lots de 6ha. Et on engage des travaux routiers là où

c'est le plus facile, vers Chéragas, village prévu par le

plan Guyot du 12 mars 1842. C'est ainsi que Guyotville est de facto rattaché

à la ceinture du Fahs (la première) du plan Guyot. Mais

le village vivote ; Alger est loin et les sols ne sont adaptés

ni aux fourrages, ni au blé, qui sont les cultures souhaitées

par l'armée, principale cliente.

En 1852 le Préfet d'Alger doit

trancher : abandonner le village ou le consolider. Il décide la

consolidation en élargissant le périmètre colonisé

à plus de 700ha, avec 31 fermes disséminées sur le

plateau entre la mer et Chéragas, et en portant à 12ha la

taille des lots.

Par ailleurs les terrains nécessaires à l'établissement

d'un chemin carrossable vers Alger le long du littoral, sont préservés,

et une réserve forestière est créée sur les

collines : c'est l'origine de la forêt de Baïnem.

Le village est sauvé ; et il s'appelle désormais Guyotville,

avec l'accord du Comte qui paraît avoir oublié, en la circonstance,

ce qu'il avait été écrit dans son plan en 1842, sur

l'avantage de conserver les toponymes indigènes.

| 1852 - | Création de la réserve forestière dite de Baïnem |

| 1856 - | Guyotville est rattaché à la commune de Chéragas, au lieu de Dély Ibrahim |

| 1859 - | Guyotville devient une paroisse avec un prêtre résident |

| 1865 - | Un incendie de broussailles sur les collines menace sérieusement le village |

| 1868 - | Construction du phare du cap Caxine sur le territoire de la commune |

| 1874 - | Guyotville devient CPE (Commune de plein exercice) |

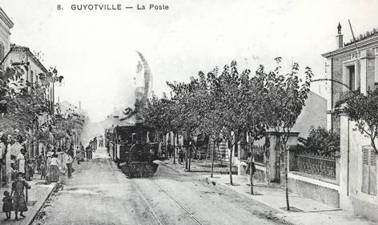

| 1900 - | Inauguration de la gare sur la nouvelle voie ferrée d'Alger à Koléa |

| 1920 - | Aménagement d'un petit port à la Madrague |

| 1926 - | Consécration d'une nouvelle église |

| 1935 - | Abandon de la voie ferrée |

| 1943 - | Eisenhower réside dans la villa appelée " le château " |

Le territoire communal

Le territoire communal a en gros la forme d'un rectangle

allongé le long de la mer ; 10km de long sur 3 à 4 km de

large au grand maximum ; il est plus large à l'ouest où

sa limite avec Chéragas suit le tracé de l'oued Beni Messous,

plus étroit du côté de Bouzaréa où sa

limite suit la crête des collines de la forêt de Baïnem.

Les trois ensembles naturels de cette commune apparaissent clairement

sur la carte : il y a la côte de part et d'autre du cap (Acras ou

Acrata selon les cartes) derrière lequel se niche le port de la

Madrague, il y a le plateau

et il y a les collines qui

prolongent le massif de Bouzaréa.

Ces trois ensembles naturels ont suscité des activités économiques évidemment très différentes

·----------•

Le plateau est à 100m d'altitude environ. Il a la forme

d'un rectangle de 4,5km sur 3. Il est presque entièrement couvert

de vignobles dès le début du XXè siècle, et

jusqu'en 1962. Ce paysage marqué par la vigne et par ses fermes

dispersées le long de chemins rectilignes, n'a été

réalisé que tardivement, dans les années 1880, qu'après

que les travaux de Pasteur sur les fermentations eurent débouché

sur des procédés de refroidissement des moûts efficaces.

Il est impératif, pour que le vin soit bon et commercialisable,

que lors de la première fermentation la température des

moûts ne dépasse pas 37°.

En 1847 les premiers colons plantaient du blé et cherchaient à

s'employer sur les chantiers de débroussaillage ou de plantation

d'arbres de la réserve forestière. Lorsque le marché

fut accessible, ils ajoutèrent des légumes auxquels convenaient

parfaitement le climat très doux l'hiver et les sols sablonneux.

Et l'on entendit alors le cliquetis des norias qui montaient l'eau des

puits.

La vigne a suivi, avec pour commencer des raisins de table ; et notamment

des chasselas qui étaient exportés en Métropole dès

la fin du XIXè. Guyotville était réputé pour

son chasselas dont la saison de récolte et d'exportation allait

de la fin juin à la fin juillet. Les grappes de raisin étaient

soigneusement présentées dans des cagettes de 10kg.

Le maraîchage a été favorisé à partir

de 1900 par l'arrivée du train mais il n'a jamais menacé

la prédominance de la vigne et du vin.

A sa limite sud, sur la rive droite de l'oued Beni Messous, on aurait

repéré en 1840, 250 dolmens servant de sépulture

pour 5 à 7 corps chacun. Il n'y eut jamais de fouilles savantes

ni même de protection, et la plupart furent détruits. Il

en serait resté 23 en 1953 ; certains en ruine.

·----------•

Le littoral nord

est rocheux et escarpé d'un bout à l'autre entre la limite

de la commune du côté de Saint-Eugène et le cap Acrata.

A noter incidemment que certains textes affirment que le toponyme Saint

Eugène est un nouvel hommage rendu au Comte Guyot qui s'appelait

Eugène ; mais était-il vraiment saint ? Au sud du cap le

littoral d'abord rocheux laisse bientôt la place à des dunes

basses et des plages de sable. Ailleurs les plages sont minuscules et

d'accès plus ou moins malaisé. Les endroits constructibles,

entre la Pointe Pescade et Guyotville ont été occupés,

après 1900 surtout, par des résidences de vacances, cabanons

ou villas, fréquentées surtout à la belle saison.

En hiver il n'y avait pas grand monde. A ces plages on avait donné

des noms venus d'ailleurs : Miramar, Villas Bains, ou, de l'autre côté

du cap Caxine, Saint Cloud sur mer.

L'aménagement du petit port de la Madrague (ou El Djemila) à

moins d'un kilomètre du village, a attiré cafés,

restaurants… et la foule des vacanciers l'été ou le

dimanche. Il y avait deux plages : celle de l'îlot à l'est

du cap et celle de la Madrague au sud du port.

Ce littoral était devenu, dans les années 1950, un des espaces

récréatifs des Algérois venus en voiture, et donc

aussi un lieu d'embouteillages dominicaux.

|

Le phare du cap

Caxine, édifié sur une avancée du

littoral à peine marquée, était une solide construction

avec une tour carrée en pierres apparentes. Le phare était

haut de 37m, mais il était à 64m au-dessus des flots. On y accédait, sans difficulté, par la route sur laquelle se branchait une large allée bordée d'arbres. |

·----------• La forêt de BaÏnem couvrait environ 500ha, à cheval sur trois communes. Les sols acides sur substrat de gneiss et de micaschistes, n'étaient pas adaptés aux cultures. De surcroît les pentes étaient fortes, et il était prudent de protéger la route littorale, et plus tard les villas, contre les risques d'inondation et de glissement de terrain. C'est la raison de l'interdiction de construire prise en 1852.

|

Les essences principales étaient les pins, les eucalyptus et quelques

chênes-liège. Dans le sous-bois, au printemps, des bruyères,

des genêts, des cistes, des cyclamens, des arbousiers et des margaillons.

; et à l'automne des champignons, girolles et sanguins. Toutes

ces plantes attiraient les promeneurs et les cueilleurs du dimanche qui

pouvaient aisément y accéder grâce à deux pistes

forestières montant du plateau et de Villas Bains. Le mot margaillon,

qui n'est pas dans le petit Larousse, exige une explication :le mot désignait

le cœur d'un palmier nain. Le jeune palmier était difficile

à arracher ; une fois arraché il fallait enlever une sorte

de paille tressée marron pour atteindre le cœur comestible

que l'on consommait sur place. Cela avait un peu le goût des cœurs

de palmier aujourd'hui cultivés au Brésil et vendus en boîte.

Cette forêt était fragile et devait être entretenue par le Service de Défense et Restauration des sols, ne serait- ce que pour prévenir les incendies. Mais après 1955 elle devint aussi un lieu de refuge pour le FLN et elle avait été volontairement incendiée en 1956 pour en déloger les rebelles. Je suppose qu'elle a été reconstituée assez vite car elle a de nouveau servi de refuge aux égorgeurs de FIS qui ont, le 5 septembre 1997, massacré 150 personnes à Beni Messous, de l'autre côté de la colline.

·----------•

Le village centre a des rues parallèles,

comme il convient à un village de colonisation. Mais il n'a pas

de place centrale avec tous les bâtiments publics. Il a d'abord

été édifié le long de la route littorale ;

puis deux rues parallèles ont été juxtaposées

vers le plateau et vers la mer, sans atteindre celle-ci car le village

est situé sur un plateau qui domine la mer d'une dizaine de mètres.

Plus tard, d'autres villas ont été construites le long des

chemins qui conduisaient à la Madrague.

Les autres lieux bâtis de la commune ont été cités avec leurs activités.

La desserte de tous ces lieux habités

le long du littoral a toujours suivi la même route littorale, et

elle seule. Seuls ont changé les véhicules, jamais l'itinéraire

si l'on néglige le prolongement de Guyotville à la Madrague

après la construction du port.

|

Avant 1900 les inconfortables omnibus à 4 chevaux indigènes ou corricolos étaient les seuls moyens de transport publics, ici comme ailleurs dans le Sahel. La situation change en 1900 : avec l'arrivée

du train les pataches ont dû prendre leur retraite. C'est

en 1892 qu'avait été mis en forme un plan d'établissement

d'un réseau de chemins de fer sur route. Ce réseau

est celui des CFRA. |

|

|

Cette ligne rendit de grands services aux voyageurs et

à l'économie en général. Elle permit le développement

des stations balnéaires et l'essor des cultures. Mais elle devint

inutile avec l'essor des transports par camion ou par autobus. Son déficit

d'exploitation la condamna : elle fut fermée

en 1935.

Des autobus prirent le relais ; ceux des CFRA

bien sûr (ligne 12 d'Alger Place

du Gouvernement à la Madrague) ; mais aussi ceux des Messageries

du Littoral et transports Mory qui allaient plus loin jusqu'à

Tipaza, Cherchell et même Ténès.

Supplément musical sans la musique ; et approximatif.

Il vous est offert par Camille Saint-Saëns

(1835-1921) qui a résidé je ne sais quand au

juste, dans une grande villa que le guide bleu situe à la Pointe

Pescade, mais tout près de la limite communale : la villa Xuéreb.

Bâtie sur le côté droit de la route en venant d'Alger,

cette belle villa avait vue sur la mer. Cela me fournit l'occasion de

rappeler l'attachement de Saint-Saëns à l'Algérie où

il débarqua en 1873 pour la première fois et pour raison

de santé. Je ne sais si c'est à la villa Xuéreb qu'il

composa en 1880 sa " suite algérienne " qui ne fait pas

partie de ses œuvres majeures, mais je suis sûr qu'il y vint

souvent et y résida longtemps.

Saint-Saëns est mort à Alger le 16 décembre 1921, mais

fut inhumé au cimetière du Montparnasse à Paris.

Alger lui rendit hommage en 1927 en débaptisant le boulevard du

Bon Accueil désormais appelé Boulevard Saint-Saëns

; du moins jusqu'en 1962.

Même ceux qui n'aiment pas la musque classique ont entendu, avec

ou sans attention mais souvent, sa danse macabre et son carnaval des animaux.

Paradoxalement il avait si honte de ce dernier morceau qu'il avait interdit

de le jouer en concert de son vivant, à l'exception du solo de

violoncelle dédié au cygne et qu'il aurait appelé

" une noble bêtise ".