|

o

BOUZAREA

( ou La Bouzaréah)

La

fondation de ce village de colonisation ne doit rien au plan

Guyot de 1842, même si sa création, lui est postérieure.

Il a été créé près d’un petit fort

militaire établi sur la plus élevée des collines du Sahel, juste au-

dessus de Bab el-Oued. Que cette création ait attendu 13 ans après la

conquête de la ville si proche, souligne bien l’indécision des dirigeants

du Royaume sur la conduite à tenir en Algérie.

Il est vrai que ce massif est

plus venteux, plus frais, plus humide que le reste du Sahel. Il est aussi

à l’écart des chemins principaux. Le site n’est guère attirant et le

village de 1843 est resté longtemps au bout d’une impasse.

Quelques dates

|

1843 -

|

Création d’un centre de colonisation

modeste |

|

1870

-

|

Bouzaréa devient CPE, Commune de plein

exercice |

|

1888

-

|

Transfert à Bouzaréa de l’Ecole

Normale d’instituteurs inaugurée en 1866 à Mustapha ;

bien que présenté comme provisoire pour atténuer l’opposition

de tous, professeurs et élèves, mécontents d’être

« exilés » si loin de la ville, ce transfert

fut reconnu comme définitif dès 1897. |

|

Vers 1890

-

|

Création du seul observatoire astronomique

d’Algérie ; Après 1962 il devient le CRAAG ;

Centre de Recherches

en Astronomie, Astrophysique et Géophysique. |

|

1891

-

|

Création de la Section Spéciale à L’Ecole

Normale. |

|

1940

-

|

Suppression, par Vichy, de cette Ecole

Normale, comme de toutes les autres. |

|

1942

-

|

Occupation américaine de l’Ecole Normale.

C’est notamment l’Etat-Major du Général Hewitt, chargé de préparer

le débarquement en Sicile qui y demeure jusqu’en 1944. |

|

1945 -

|

Réouverture de l’Ecole Normale. |

|

1957 -

|

Création d’une SAU (Section Administrative

Urbaine) sur le modèle des SAS du bled. |

|

1959 -

|

Intégration de la commune dans le 6è

arrondissement du Grand Alger. |

Le territoire communal

Cliquer sur

l'image pour une meilleure lecture (150 ko)

Carte du territoire communal, avec

texte

Carte du territoire communal, avec

texte |

Le village a été implanté un peu en arrière du sommet

arrondi d’un vieux massif primaire très érodé. Mais ce massif, peu élevé

(407m), est si près du littoral que, vu de la mer, il prend des allures de

montagne. L’endroit est très pluvieux et le massif est entaillé de tous

côtés par des ravins qui dévalent vers le littoral très proche à l’est et

au nord. Les espaces aisément constructibles sont rares.

Il y a plus de broussailles

ou de pauvres pâtures, que de culture ou de vraie forêt : la

forêt de Baïnem n’apparaît que dans le coin N-O. La Tribu

est le village arabe.

Au nord la limite de la commune

court à mi-versant au-dessus de Saint-Eugène et de Guyotville. Au sud elle suit les oueds Ben Lezzard (vers

l’est) et Beni-Messous (vers l’ouest et Chéragas). A l’est elle domine

la Basilique de N-D d’Afrique et suit le haut des carrières Jaubert.

C’est là que se trouvent les meilleurs points de vue sur Saint-Eugène

(Bologhine après 1962), Bab el-Oued et la baie d’Alger.

Le massif de Bouzaréa sert

de château d’eau pour tout le Sahel oriental. Vers l’ouest l’oued Beni

Messous est le moins torrentiel car il est le plus long et a donc une

pente plus faible. Vers l’est l’oued Ben Lezzard (on dit aussi

M’Kacel) est le plus dangereux. Par le Frais Vallon il dégringole

vers Bab-el-Oued qu’il traverse enfoui dans un tunnel. Mais depuis

1962 le déboisement et les constructions anarchiques ont déstabilisé

les sols et aggravé le danger des crues d’orage. Le 10 octobre 2001

une crue plus brutale que les autres a rempli de boue le tunnel et envahi

la ville. On dénombra officiellement 712 morts et 115 disparus !

Le village-centre

Il n’est pas du tout conforme

au schéma du village de colonisation classique : pas de plan en

damier, pas de place centrale carrée ou rectangulaire ; juste un

carrefour en Y au centre de la commune et en retrait du fort. Avec ses

villas alignées le long de rues sans plan d’ensemble,

l’agglomération tient plus d’une banlieue inorganisée que d’un village

créé ex-nihilo.

La rue principale, et la plus

commode, est celle qui vient de Châteauneuf. C’est par là que passaient

les trolleybus et les autobus venus d’Alger.

Sa desserte par les transports en commun

En 1962 3 lignes de bus de la

RSTA (Régie syndicale des Transports Algérois regroupant depuis 1959

les deux réseaux de transports urbains) montaient d’Alger à Bouzaréa,

carrefour central.

La plus ancienne est la ligne 6

(trolley, puis bus) de la place du Gouvernement, par Châteauneuf

La ligne 6 barré

vient de la Grande Poste par le Télemly et Châteauneuf

La ligne 16

est la plus récente, venue de la place du Gouvernement, par le Frais

Vallon.

Les

bâtiments et institutions notables sont l’observatoire et

l’ENIB.

·

L’observatoire astronomique

a été créé à une date que je ne connais pas avec précision, mais qui

est très antérieure à 1894. La hauteur et la situation au-dessus des

brumes du littoral, ainsi que la proximité de la capitale et de ses

écoles supérieures expliquent le choix de ce site pour l’implantation

du seul observatoire algérien. Avec les bâtiments de service qui l’accompagnent

il forme un hameau qui porte le nom délicieux de « village céleste »

visible sur la carte au 1/50000.

C’est là qu’en 1916 l’astronome Frédéric Sy a découvert

les astéroïdes 858 et 859 qu’il baptisa El Djezaïr et Bouzaréa. Cet

observatoire est encore actif. Après 1962 l’observatoire est promu CRAAG

Centre de Recherches en Astronomie, Astrophysique et géophysique.

·

L’ENIB ou Ecole Normale

d’Instituteurs de Bouzaréa mérite qu’on s’y arrête

plus longuement qu’à l’observatoire.

Ce ne fut pas la seule Ecole Normale d’Algérie,

mais ce fut la principale et en quelque sorte la clé de voûte de l’Enseignement

Primaire dans le bled car ce fut la seule E.N de garçons habilitée à

former les instituteurs du cadre B destinés à l’enseignement des « indigènes »,

avant la fusion des cadres A et B en 1949. C’est là qu furent formés

tous les instituteurs du bled.

L’ENIB avait été instituée, par décret impérial

du 4 mars 1865, mais les bâtiments

avaient été choisis en ville, à Mustapha Supérieur.

Ce n’est qu’en 1888

que l’E.N. dut déménager d’urgence à cause d’un glissement de terrain

menaçant à Mustapha. Cet exil fut combattu par un front uni de professeurs

et d’élèves contrariés d’être exilés si loin de la ville. On leur promit

que ce serait provisoire ; en 2007 l’E.N est toujours à Bouzaréa.

En octobre on emménagea, provisoirement croyait-on, dans un bâtiment

pas terminé et prévu à l’origine pour un asile d’aliénés ;

les élèves le dénommèrent « Maboulville.

En 1891 est

créée la « Section Spéciale » qui avait pour mission «

d’adapter les élèves-maîtres ayant achevé le cursus normal, à l’Enseignement

des Indigènes ». Les élèves en question pouvaient être natifs de

métropole ou d’Algérie. On avait prévu des promotions de 40 en 1891 :

en réalité le chiffre a varié en fonction des créations de classes dans

le bled ; par ex. 12 élèves en 1896 et 54 en 1938.

Cette Section Spéciale » était également appelée

la « Quatrième Année »

A la sortie de la Section Spéciale le nouvel instituteur

obtient trois papiers.

Le Certificat d’Aptitude Professionnel (le

C.A.P.)

Le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement

Agricole

Le diplôme d’Hygiène et de Médecine usuelle.

En 1897 on fit

savoir que le provisoire deviendrait nécessairement définitif

car de vastes terrains étaient indispensables pour mener à bien la nouvelle

mission agricole de l’instituteur du bled ; or à Bouzaréa

l’ENIB disposait de 23 ha, et depuis 1895 d’une cheptel.

En 1914 le confort

s’améliora : on installa l’électricité et l’eau courante.

En 1928 on fusionna

les deux concours d’admission européen et indigène jusque là séparés.

En octobre 1940

l’ENIB fut supprimée par le Gouvernement de Vichy, qui estimait

que « ces séminaires laïcs » ne pouvaient soutenir les objectifs

moraux de la « Révolution Nationale » prônée par Pétain. Les

élèves-maîtres ne perdirent pas leur statut (sauf les juifs, exclus)

mais durent aller préparer le baccalauréat ailleurs. Il avait été prévu

que la formation professionnelle serait assurée, après l’obtention du

bac, par des IFPI (instituts de formation professionnelle interdépartementaux)

et par des stages de trois mois dans des écoles.

Le

débarquement américain du 8 novembre 1942 mit fin à cette

législation : il n’y eut pas d’IFPI en Algérie et les juifs furent

réintégrés. Mais l’ENIB ne rouvrit pas.

De 1942

à 1944 l’ENIB fut occupée par l’armé américaine.

Les bâtiments de l’ENIB

Et

quelques villas proches

Après

1962 cette école devint Ecole

Normale Supérieure | |

En octobre 1945

l’Ecole est réouverte avec des promotions de 2è, 3è

et 4è année diminuées par la mobilisation,

générale en Algérie après le débarquement du 8 novembre ; voire

par la mort au Champ d’Honneur en Syrie, Italie, France, Autriche

ou Allemagne. |

Supplément facultatif

Je ne résiste pas à l’envie de

placer l’emploi du temps de 1866 et une photo de la section spéciale

pour l’année scolaire 1925/1926 .

Une journée vécue par

les 30 premiers élèves,

en 1866/1867

5h - Réveil ; puis prière et étude

7h - Petit déjeuner et repos

8h - Cours

12h - Repas et repos

13h - Etude surveillée

14h - Cours

18h - Repas et repos

19h - Etude

21h - Repas

22h - Extinction des feux après la prière |

|

Le

jeudi après-midi était libre pour pouvoir recevoir des visites et rédiger

sa correspondance. Le dimanche matin la messe est obligatoire, sauf pour

les musulmans.

Jusqu’en 1884 les élèves ne

pouvaient s’absenter durant les 10 mois et demi de l’année scolaire. En

1884 ils obtinrent le droit de sortir en ville, le dimanche, en uniforme

bleu, avec casquette ou chéchia.

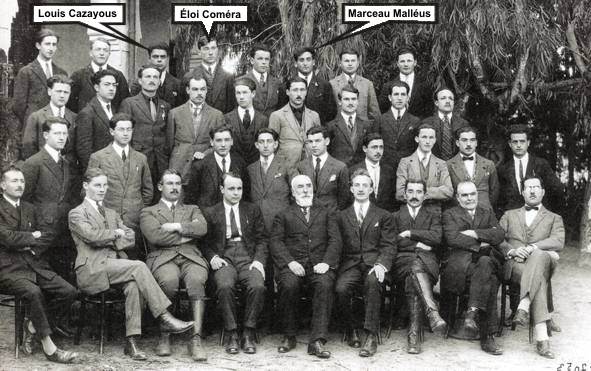

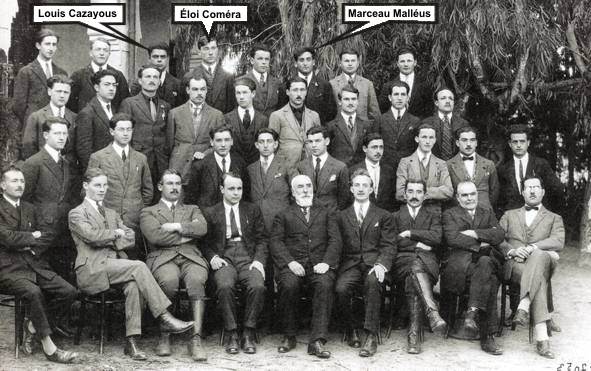

Photo des

élèves-maîtres la classe de la Section Spéciale en 1925/1926

|

Voici trois destins tout à fait représentatifs des carrières des instituteurs

du cadre B.

Un début dans un bled sans route, ni commerce, ni

Européens à cette date ; et une fin à Alger

Louis a

occupé un poste à Agouni Gherrane au pied du Djurdjura, puis à Sétif,

puis à Maison-Carrée.

Il

a terminé sa carrière comme Directeur à la Colonne Voirol.

Il était natif de Draria et est mort à Paris.

Eloi

a occupé un poste à Agouni Ahmed (Kabylie des Beni

Yenni), puis à Perrégaux, puis à Blida.

Il

a terminé sa carrière comme Directeur à Hydra.

Il

était natif de Cauterets et est mort à Cauterets

Marceau a occupé

un poste à Aït Lahcene (Kabylie des Beni Yenni), puis à Médéa, Alger-Frais-Vallon.

Il

a terminé sa carrière comme Directeur à Alger-Guillemin.

Il

était natif de Draria et est mort à Sommières.

|