o EL-ACHOUR

Historiquement, El Achour est un village dont la création est annoncée dans le plan Guyot du 12 mars 1842. Voici ce que l'on peut y lire à propos du futur centre de colonisation.

|

C'est donc dès sa conception, un commune destinée

à connaître un développement limité, car 123ha,

c'est vraiment peu. Il y avait de quoi installer 10 à 20 familles

au maximum selon la taille des lots.

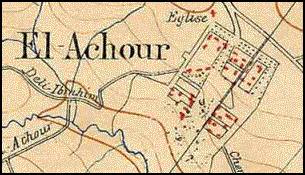

Par contre le village, si l'on en croit la carte de 1873, paraît

avoir été surdimensionné.

|

L'espace protégé

est loin d'être entièrement bâti. On voit sur la

carte des constructions assez dispersées et non jointives,

un maillage de rues inachevé et de grands espaces nus. L'église

est à l'écart du village. Il semble que persiste encore,

sur la gauche, une tour de guet. Pour éviter des problèmes d'orientation, il faut savoir que, sur cette carte, le " haut " indique le nord-est et non le nord. Le guide Quétin de 1848 signalait une belle fontaine. |

Les circonstances de cette fondation de village illustrent

des principes énumérés dans le plan Guyot, notamment

l'un de ceux évoqués dans le paragraphe sur l'origine des

terrains ; à savoir confiscation des biens beylicaux et des terres

non cultivées.

Au début, lors de sa création en 1842,

El Achour avait été rattaché à la commune

de Dély Ibrahim.

La commune ne devint CPE qu'en 1876.

Le territoire communal

Il a la forme d'un rectangle de 4,5km sur moins de 2km de large. : soit

au maximum environ 700ha. Il n'a pas de limites naturelles ; ses limites

suivent les routes de Draria et de Douéra.

Le territoire s'étend de part et d'autre d'une vallée peu

profonde (50m) aux versants en pente modérée. Les habitations

sont toutes situées sur les dos de terrains qui limitent la commune

; aucune ferme et aucune mechta dans le fond de la vallée. Les

vignes ont été plantées le long de la route de Draria.

Ailleurs on ne voit que des broussailles, même en 1935, ou des pâturages

; et on peut imaginer des cultures de céréales ou de pommes

de terre.

Cette commune d'El Achour est la

plus discrète, la plus petite et la moins peuplée

de toutes les communes du Sahel, et même de toutes les communes

d'Algérie.

C'est aussi l'une des communes les plus européennes.

En 1954 il n'y vivait que 526 habitants, dont 224 européens. Le pourcentage de musulmans y était alors relativement faible : 58%, contre 69% pour sa voisine de l'ouest (Ouled Fayet) et 89% pour sa voisine de l'est (Draria).

Il n'y avait dans cette commune aucun hameau, aucun château,

aucune institution originale, aucun monument, hormis un très modeste

monument aux morts, surmonté d'un coq en bronze qui s'était

posé là à une date inconnue et qui a dû s'envoler

en juillet 1962 dans des circonstances tragiques pour Besançon.

Je n'ai pas non plus trouvé trace d'une quelconque personnalité

de stature nationale.

Le village centre

Il est tout aussi modeste que la commune.

|

Il est un peu à l'écart de la route de Draria . Outre le carrefour en Y de la photo ci-contre, il

ne possédait guère que 3 rues. Par rapport à

1873, les maisons étaient plus nombreuses et plus jointives,

mais l'emprise totale au sol n'avait pas changé : l'église

était toujours isolée, comme en 1873. Le village s'était

densifié, mais n'avait pas grandi. |

La desserte de ce

village était assurée par les autobus de la ligne d'Alger

à Douéra, et par eux seuls.

Ces bus ont d'abord été ceux de la société

Seyfried. Cette société fut vendue vers la fin des années

1950 à la société des autocars blidéens. En

1962 c'étaient ses cars Chausson rouges qui faisaient un petit

crochet vers le centre d'El Achour, entre Dély Ibrahim et Baba

Hassen.

Supplément historique rapide

sur le 13 mai et les CSP

Quand on évoque le 13 mai sans préciser, il s'agit d'une

allusion à une énorme manifestation des partisans de l'Algérie

française tenue le 13 mai 1958,

à Alger, devant les bureaux du Gouvernement Général.

La raison de cette manifestation est l'inquiétude des manifestants

face à des rumeurs de " bons offices " anglo-saxons qui

risquaient d'être imposés au faible Gouvernement de Pierre

Pflimlin en cours de formation à Paris. Cette manifestation eut

d'importantes conséquences, à commencer par la naissance

d'un CSP (Comité

auto-proclamé de Salut Public)

présidé par le vainqueur de la " bataille d'Alger "

contre le terrorisme, le Général Massu. Le Général

Salan est alors Commandant en Chef des troupes en Algérie. Des

gaullistes accourus en hâte à Alger persuadent les deux généraux

qu'ils doivent faire appel à de Gaulle, seul capable de sauver

l'Algérie française. Les deux généraux obtempèrent,

et de Gaulle se dit prêt.

Le 28 mai à Paris Pflimlin démissionne. Les gaullistes ont gagné : certains comme Soustelle, croyaient sincèrement que de Gaulle serait le sauveur ; la plupart se moquaient éperdument du sort de l'Algérie.

Le 1er juin, de Gaulle est investi Président du Conseil par l'Assemblée Nationale. Le lendemain la même assemblée lui accorde les pleins pouvoirs pour l'Algérie.

Le 4 juin, le sauveur arrive à Alger. Ce n'est pas Zorro, mais il masque bien ses intentions, si toutefois il en possédait de claires à l'époque. A la foule des Algérois il dit " je vous ai compris ". C'est bref, ça sonne bien, c'est agréable à entendre et ça n'engage à rien. Puis il enchaîne " je déclare qu'à partir d'aujourd'hui la France considère que dans toute l'Algérie il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants, il n'y a que des Français à part entière ". En 1919 cette assertion aurait pu avoir des suites heureuses malgré l'oubli de l'existence de deux catégories d'habitants. En 1958 elle est à la fois fausse (s'il n'y avait eu qu'une seule catégorie, il n'y aurait pas eu de problème non plus) et dangereuse pour les 10% d'européens. Que ferait-on des Européens si un jour la majorité des " Français à part entière " décidait démocratiquement de n'être plus française du tout ? L'hypothèse est, en 1958, dans la logique du collège unique et, vu les circonstances, probable. Personne à l'époque n'a osé poser la question iconoclaste ; et tout le monde a applaudi.

|

Parmi les auditeurs il y avait sûrement des représentants des CSP des villages ; peut-être même de celui d'El Achour. Le CSP du 13 mai, sous la présidence du Général Massu et la vice-présidence du Docteur musulman Sid Cara, avait pris le nom de CSP d'Algérie Sahara. Par la suite, et surtout après l'investiture de de Gaulle comme chef du Gouvernement français, il se créa des CSP dans la plupart des villes et villages d'Algérie, habituellement dirigés par un officier et mêlant Européens et musulmans. Ce fut peine perdue. Dès qu'il sentit son pouvoir affermi, de Gaulle en octobre, ordonna aux officiers de quitter les CSP. L'émotion fut si grande à Alger que le CSP d'Algérie Sahara envoya à Paris une délégation entièrement musulmane. De Gaulle refusa se la recevoir. Les CSP perdirent toute influence, et disparurent de facto avant la Noël 1958.

|