|

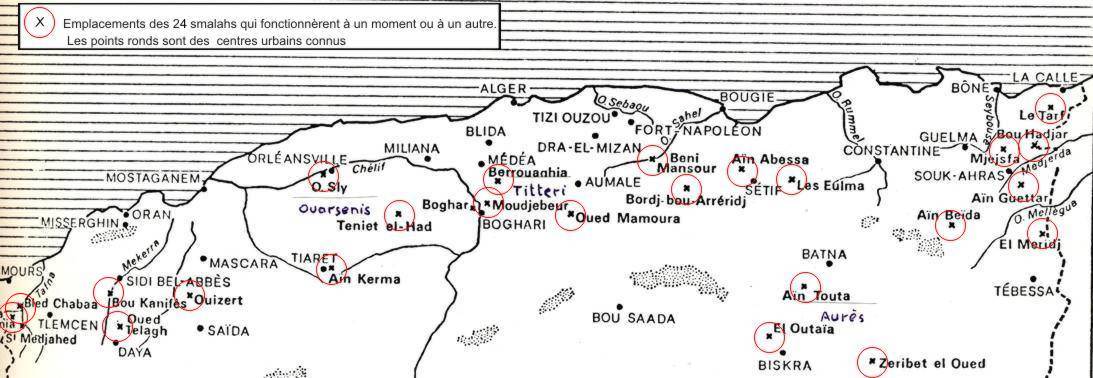

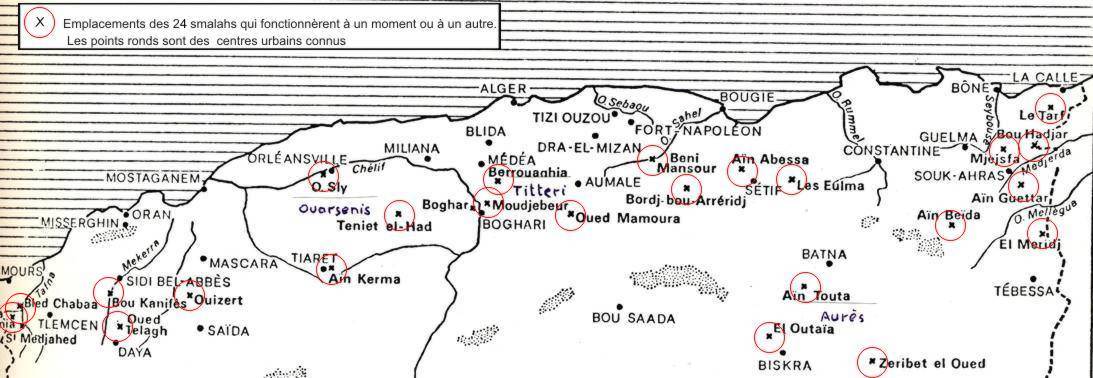

Les smalahs françaises installées sous l'Empire

ne furent qu'une adaptation de ce modèle turc.

Elles regroupèrent autour d'un bordj solide, des spahis indigènes

qui avaient reçu des terres à cultiver, 10 à 20 hectares

selon la zone. Ils se logeaient comme ils l'entendaient, sous la tente

ou dans des gourbis. Ils n'étaient pas encasernés et vivaient

en famille. Le bordj ne servait qu'aux cadres dispensés d'agriculture

; il pouvait aussi offrir un refuge en cas d'alerte.

Chaque spahi devait prendre soin de son fusil et de son

cheval. Ses missions non agricoles étaient de servir de sentinelle

en renseignant les autorités françaises sur l'état

d'esprit des populations, et de participer à des enquêtes

de police ou à des arrestations dans les tribus voisines.

Pour le choix des emplacements des smalahs, les Français suivirent

la même stratégie que les Turcs La carte souligne que l'on

a privilégié les axes de communication majeurs en région

montagneuse (ex. Berrouaghia et Moudjebeur dans le Titteri sur la RN 1)

ou en périphérie de massif montagneux (ex. Aïn Touta,

El Outaya ou Zeribet el Oued autour de l'Aurès).

En 1871, quand les Bureaux Arabes furent supprimés

par la République, il y avait 16 smalahs correspondant chacune

à un escadron. Aucune, bien évidemment, n'était située

dans le Sahel algérois. Mais cette expérience exceptionnelle

de colonisation française par des soldats-cultivateurs arabes,

a dépassé de beaucoup, en importance et en durée

(les deux dernières furent dissoutes après 1918) celle des

soldats-colons de Bugeaud dans le Sahel, pourtant mieux connue. C'est

la raison de ce rappel historique un peu en marge de mon sujet.

Le nombre de smalahs proches de la frontière tunisienne, si loin

des grands axes de communication est étonnant.

Il s'explique néanmoins aisément par le souci d'empêcher

les incursions de pillards kroumirs venus de Tunisie, dans cette zone

montagneuse des monts de la Medjerda difficiles à surveiller. C'était

bien sûr avant le traité du Bardo de 1881 qui fit de la Tunisie

un protectorat français.Là les sphis des smalahs jouaient

le rôle de gardes-frontiére. Il en allait de même du

côté du Maroc, face à Oujda.

|