|

ÉMIGRATION SUISSE en ALGÉRIE

L'émigration suisse est liée

à celle des Allemands que nous avons relatée dans la précédente

revue, avec quelques particularités que nous développerons

ci-après. Ce premier flot migratoire, au début de la colonisation

est principalement la conséquence d'un détournement vers

l'Algérie de ces émigrants en partance pour les Etats-Unis,

conséquence, d'une domination bernoise, d'une surpopulation causant

une misère aussi bien en Allemagne qu'en Suisse. Mais c'est une

minorité suisse, comparée à l'Allemagne, qui émigre

durant les deux premières décennies de la colonisation.

Ce n'est qu'à partir de 1850 que l'on assiste à une poussée

d'émigration suisse avec notamment en 1851 la création du

village d'Ameur el Aïn, des hameaux de Koléa et en 1853 l'implantation

de la Compagnie Genevoise à Sétif, pour ne citer que ces

trois cas. La particularité des Suisses est caractérisée

par leur dynamisme et leur esprit d'entreprise, la famille Borgeaud en

est un exemple...

Les Suisses, réputés pour leur courage, leur discipline

et leur fidélité, ont défendu les monarchies et les

principautés d'Europe pendant près de six siècles.

La Légion étrangère en est un exemple. Son encadrement

est en partie assuré par 17,8 % de Suisses et 9 % d'Allemands,

entre 1832 et 1842, alors que le recrutement dans son ensemble était

de 6 % pour les Suisses et de 43 % pour les Allemands. Dès sa création,

le 9 mars 1831, Louis-Philippe confie le commandement de ce corps d'élite

au colonel Stoffel d'origine suisse. Notons également que le premier

légionnaire tué le 7 avril 1832, dans la région d'Alger,

est le lieutenant Cham, également d'origine suisse.

Lors de notre recherche sur cette émigration suisse, nous remarquons

une stabilité de son importance jusque dans les années 1860,

suivie d'une croissance constante jusqu'en 1891 où le nombre de

Suisses ( 3282 ) est supérieur à celui des Allemands ( 3189

), alors que ces derniers étaient trois fois plus importants que

les premiers vers 1853.

Nous vous renvoyons à la

présentation du graphique de Jean-Maurice Di Costanzo (1)

dans notre précédent numéro

Une famille très entreprenante du canton

de Vaud : La famille SIDER

Frédéric Sider (1820-1900) fut l'un des tout premiers Vaudois

à émigrer pour des raisons professionnelles à Philippeville

en 1839. La famille Sider était composée de trois garçons

et cinq filles. Frédéric avait 17 ans quand il rejoignit,

à Lyon, son frère aîné Adolphe qui travaillait

dans une maison de commerce de soieries. Commis, il fut muté à

Philippeville et participa en novembre 1842 à la création

d'une succursale à Constantine. Il s'associa à deux Espagnols

en octobre 1843 pour monter deux maisons commerciales, l'une à

Philippeville, l'autre à Constantine. Il parlait et lisait couramment

l'arabe. En 1844, lors d'un premier retour au pays, il décida ses

deux frères Auguste ( 1824-1869 ) puis Adolphe ( 1817- 1874 ) à

venir s'installer en Algérie. Au cours de l'un de ces déplacements,

il épousa en 1851 une stéphanoise Emilie Abrial et, de cette

union, naîtront six enfants. Frédéric et ses descendants

élargirent avec le temps leurs activités autour de Philippeville.

Fréderic exploitait une concession de chênes-lièges

appartenant à l'Etat dont son fils aîné Paul ( 1852-1879

) hérita, mais un grave incendie réduisit tout à

néant en 1878. Un moment armateur, Frédéric acheta

un navire " L'Orient " qui sombra en faisant la traversée

Marseille- Philippeville en 1869. Seule la petite propriété

du nom de " Couscoussou " achetée aux Béni-Mêlek

fut durable, puisque son avant-dernier enfant Lucien ( 1856-1951 ) l'exploita

ensuite. Ce dernier fut aussi avoué et se lança dans la

politique. Maire de Philippeville de mai 1896 à mai 1900, il fut

également président du conseil général et

membre du conseil supérieur de l'Algérie. Son frère

Frédéric ( le second du nom : 1858-1888) fut avocat à

Batna puis à Philippeville. Georges (18681946 ) y tint une officine

de pharmacie. Louis (1862-1904) géra les affaires de son père

à la fin de sa vie. La seule fille de la famille, Emilie, se maria

à un sieur Demay qui abandonna sa propriété située

à Saint Antoine, décimée par le phylloxera. Lucien

la lui racheta vers 1886.

Que devinrent les deux frères que Frédéric avait

persuadés de venir en Algérie ? Le benjamin Auguste ( né

en 1824 ) épousa en 1854 une jeune fille de Rhénanie dont

il eut quatre enfants. Il acheta un domaine à 20 km de Constantine,

au Kroubs, puis monta une succursale commerciale à Biskra après

avoir fondé une oeuvre charitable pour venir en aide aux populations

indigènes décimées par la famine en 1868-69.

Quant à l'aîné Adolphe ( 1817-1876 ), il acquit une

petite exploitation fruitière et s'associa ensuite, avec Frédéric,

à un sieur Durrieux afin de construire une portion de la route

Constantine-Alger entre 1869 et 1871.(1)

AMEUR EL AÏN : Village de colonisation suisse

Ce village de colonisation a déjà fait l'objet d'un article

d'Edgard Scotti dans Mémoire Vive N°41. Un complément

d'information est apporté ci-après, relevé dans l'ouvrage

de Jean-Maurice Di Costanzo " Allemands et Suisses en Algérie

".

" Situé à environ 60 km au sud-ouest d'Alger dans la

plaine de la Mitidja, Ameur-el-Aïn fait partie des villages de colonisation

de l'année 1849 dont les 51 maisons sont achevées par l'armée

en 1850. Les 8 premières familles valaisannes s'installent en janvier

1851 et sont rejointes par d'autres familles en février, en avril

puis en mai. Le directeur du centre, le capitaine des zouaves Michel Blanc,

est d'ailleurs lui-même par le fait du hasard, d'origine valaisanne.

En juillet on compte 60 familles suisses, soit 287 personnes. Aidés

par une prise en charge de l'administration, les valaisans pourvoient

aux travaux de défrichement, d'ensemencement de 15 ha d'orge et

de 1500 pieds de vigne.

Hélas, avec l'été, le paludisme s'abat sur le village

faisant une cinquantaine de victimes. Du fait des décès

et des retours (38 familles), le village ne compte plus que 22 familles

et 97 habitants en décembre. A la fin de l'année 1851, 77

% de la population a disparu d'une façon ou d'une autre.

En 1858, le village a un aspect traditionnel avec sa mairie, son église,

son auberge et son four banal. On y compte 238 habitants, mais il ne reste

que 13 familles concessionnaires d'origine valaisanne. Des familles alsaciennes

et franc-comtoises prennent le relais ".

Les Hameaux Suisses de KOLEA (voir

Kolea ou Coléa, par Georges Bouchet)

Les premières familles valaisannes, dès mai 1851, furent

dirigées sur Koléa, située à 35 km d'Alger.

Création de cinq hameaux autour de Koléa : Berbessa ( 8

familles ), Chaiba ( 5 familles ), Messaoud (9 familles ), Saïghr

( 21 familles ), Zoudj el Abess ( St Maurice, 26 familles ). Soit un total

de 69 familles, bénéficiant de 424 ha. Les concessions accordées

étaient de l'ordre de 7 ha environ par famille.

Les hameaux suisses de Koléa ne bénéficieront pas

tous de la même qualité de terre. Les deux hameaux de Saïghr

et Zoudj el Abess étaient situés dans un secteur très

marécageux et infesté de paludisme. A Berbessa les terres,

en grande partie dans la plaine, sur les bords du " Mazafran ",

étaient fertiles. Alors que les colons des autres hameaux suisses

furent en proie à une misère noire et obligés de

solliciter des secours de l'administration, ceux de Berbessa purent dès

le début se suffire à euxmêmes.(2) (3)

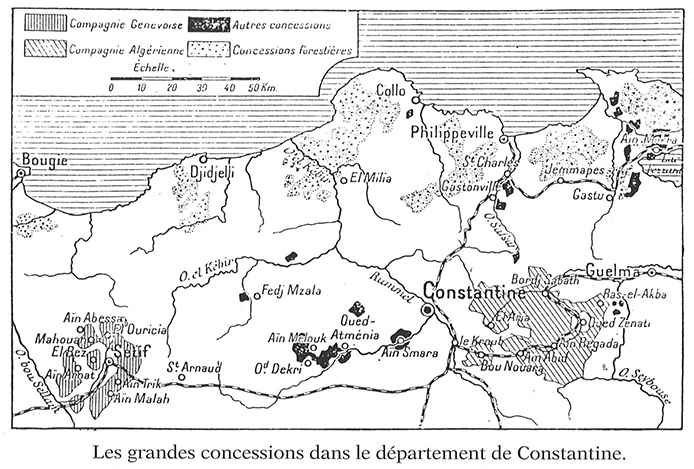

La Compagnie Genevoise

Les grandes concessions dans le département

de Constantine. |

Le 26 avril 1853 le Gouvernement, par décret

impérial, concéda au Comte Sauter de Beauregard, représentant

de la " Compagnie Genevoise ", 20 000 ha de terres situées

aux alentours de Sétif.

" La Compagnie s'engageait à fonder 10 villages de 2 000

ha dans un délai de 10 ans, qui seraient peuplés de 500

familles au minimum, originaires de Suisse, et à construire 50

maisons par village.

Ainsi les 2 000 ha concédés reçurent les destinations

suivantes :

- 10 000 ha à répartir, par fraction de 20 ha, entre les

500 habitants de 10 villages de 50 feux.

- 2 000 ha à affecter aux communaux de ces villages.

- 8 000 ha à accorder comme rétribution aux investisseurs.

"

Un capital de 3 000 frs était exigé de ces colons suisses.

Sur ce capital, 1 000 frs étaient directement versés aux

concessionnaires comme acompte sur le prix de leurs futures maisons. Dès

le mois de mai 1853 la Compagnie fonda son premier village : Aïn-Arnat,

et en automne elle installa les 50 premiers colons originaires des cantons

de Genève, de Vaud, d'Argovie, qui foinièrent avec leurs

familles un groupe de 361 personnes.

La Compagnie construisit ensuite quatre villages : Mahouan, Bouhira, El

Ouricia et Aïn Messaoud, mais ne put les peupler que de 222 personnes,

lorsqu'en juillet 1854 survinrent les premiers écueils. Une terrible

épidémie de choléra et de typhoïde frappa la

colonie suisse. Le bilan s'éleva à 97 victimes dans les

5 villages déjà construits. La Compagnie eut quelques difficultés

à recruter de nouvelles familles. Les quatre derniers villages

furent construits mais la Compagnie ne put y installer que 130 familles

sur les 500 prévues...

Dans son rapport au prince Napoléon, du 19 décembre 1858,

le directeur des affaires civiles en Algérie juge ainsi l'oeuvre

de la Compagnie Genevoise :

" La Compagnie Genevoise n'a ni bien bâti ni bien peuplé

ni bien cultivé... On ne pourrait pousser la libéralité

plus loin sans froisser à la fois les principes d'une bonne justice

distributive et les véritables intérêts du pays

".

Econduite, la Compagnie, libre désormais vis- à-vis du Gouvernement,

entra dans la voie des transformations, notamment elle fit cultiver par

des métayers indigènes toutes les terres pour lesquelles

elle ne put trouver des colons suisses. En 1862, le Sous-préfet

de Sétif écrivait :

" Le vide européen s'est fait sur l'immense domaine de

la Compagnie Genevoise qui n'exploite plus par elle-même et ne constituera

désormais qu'une caisse de recouvrement ouverte à Sétif

pour le compte des actionnaires de Genève ".

Si, entre en 1870 et 1929, les revenus de La Compagnie sont passés

de 321.920 frs à 13.369.000 frs, pendant ce même temps, la

population suisse de ses domaines est passée de 428 habitants à

120 et la population indigène de 2.917 à 3.700 habitants.

Si, la Compagnie a échoué dans la tâche essentielle

pour laquelle elle a été constituée, elle a, en revanche,

réalisé une oeuvre économique remarquable pour laquelle

il convient de reconnaître ses mérites en tant qu'entreprise

agricole.(10) (11)

Les Suisses devenus célèbres dans

l'armée :

Le Colonel Christophe Stoffel (1780-1842).

Originaire d'Arbon en Thurgovie sur les bords du lac de Constance, issu

d'une famille de militaires avec pas moins de six officiers dont quatre

colonels, Christophe Stoffel est né le 19 juillet 1780 à

Madrid, fils d'un lieutenant colonel du Régiment de Saint-Gall

alors au service de l'Espagne. En 1807 en tant que capitaine, il demanda

à rejoindre le 3ème Régiment Suisse qui servait en

France. Il fut promu Chef de bataillon en 1809 et fait officier de la

Légion d'Honneur le 6 avril 1811. Il fut blessé et fait

prisonnier pendant la campagne du Portugal. Colonel en 1815, il commanda

le 70ème Régiment de Ligne et fut fait baron d'Empire par

Napoléon pendant les " 100 jours ". Il prit le premier

commandement de la Légion Etrangère en 1831, sous Louis-Philippe,

et mourut le 4 juillet 1842.

Son frère cadet, Augustin, né également à

Madrid le 15 novembre 1781, suivit la trace de son frère Christophe.

Napoléon le mit à la tête du 2ème Régiment

Etranger et il fut nommé colonel le 28 avril 1815. Il décéda

à Versailles en 1854.

Le Colonel Baron Eugène Stoffel (1821-1907), fils d'Augustin Stoffel,

servit sous Napoléon III dont il fut très proche. Attaché

militaire en Prusse, il rédigea des rapports alarmants sur la puissance

militaire de la Prusse à la veille de la guerre de 1870. Ceux-ci

restèrent malheureusement sans échos auprès du gouvernement

français, ce qui conduisit à la chute du Second Empire après

la défaite de Sedan. Il mourut en France sans laisser de descendance.

(12) (13)

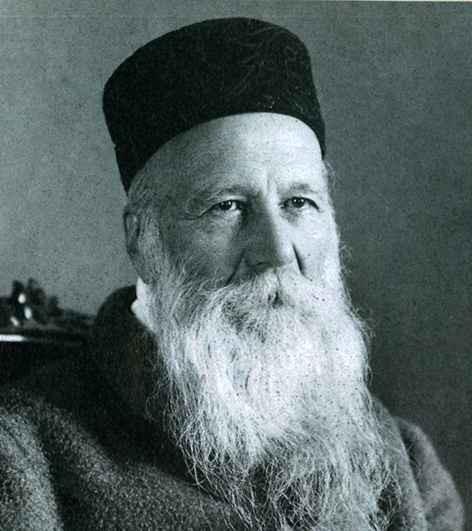

Général Théophile Voirol (1781-1853).

Théophile Voirol |

Théophile Voirol, général de division, est né

à Tavane dans le Jura suisse en 1781. Il est commis marchand à

Bâle lorsqu'il est enrôlé en 1799 dans le bataillon

auxiliaire du Mont-Terrible à la place de son frère, de

faible constitution. Il fut sous- lieutenant lors de la bataille d'Austerlitz,

promu chef de bataillon à Pultusk et fait prisonnier en Espagne

par les Anglais en 1811. Il participa en 1812 à la campagne de

Russie et reçut les galons de lieutenant-colonel. Napoléon

lui remit personnellement la croix de la Légion d'Honneur le 21

mai 1813. Il se distingua pendant la campagne de Rance, notamment à

Nogent-sur-Seine et Bar-sur-Aube en 1814. Au cours de la cérémonie

des adieux, l'Empereur l'éleva au grade de général

de brigade.

Tombé en disgrâce en 1815 son grade de général

lui fut enlevé, puis rendu en 1823.

Les campagnes de Belgique de 1831 et 1832 lui valurent les épaulettes

de général de division en 1833 et, le 29 avril de la même

année, il reçut le commandement intérimaire de l'Armée

d'Afrique qu'il conservera jusqu'au 27 juillet 1834.

Durant ces dix-sept mois de pouvoir il occupa Bougie, Arzew, Mostaganem,

soumit les Hadjoutes de la Mitidja, créa une milice indigène,

fit assécher les marais de l'Harrach, de la Ferme-Modèle

et de Maison-Carrée.

On lui doit également l'ouverture de la première école

mutuelle à Alger le 27 mai 1833, l'établissement de

l'hôpital du Dey et celui de l'église catholique,

l'institution d'une gare nationale à Alger, l'organisation de la

justice criminelle, la création des centres de Kouba

et Dely

- Ibrahim. Mais l'oeuvre capitale du général

Voirol fut la création d'un réseau de soixante kilomètres

de routes autour d'Alger.

" Toutes ces routes furent construites par les troupes, sous la

direction du génie militaire. " nous raconte Pélissier

de Reynaud dans les annales algériennes.

Une colonne commémorative en marbre fut élevée au

point culminant de la route d'Alger à Birmandreïs

sur laquelle fut gravée l'inscription :

" Exécutée en 1834 par l'Armée Française

sous le commandement du général Voirol ". En 1839,

Louis-Philippe lui donna un siège à la Chambre des Pairs

et des Lettres de Grande Naturalisation. Il décéda à

Besançon, lieu de

son dernier commandement, le 15 septembre 1853 et y repose dans le cimetière,

au pied de la colonne qui porte son nom.(4) (5)

Général Eugène Daumas (1803-1871).

Eugène Daumas |

Melchior Joseph Eugène Daumas naquit à Delémont (Suisse)

le 4 octobre 1803 et entra dans l'armée comme engagé volontaire

en 1822. Nommé sous-lieutenant en 1827, il fut envoyé à

l'école de Saumur. Il partit en 1835 en Algérie sous les

ordres du maréchal Clauzel et fit les campagnes de Mascara et de

Tlemcen. Il étudia l'arabe et les moeurs algériennes. De

1837 à 1839 il résida, en qualité de consul de Mascara,

auprès de l'émir Abd el-Kader. Le général

Lamoricière lui confia la direction des bureaux arabes dans la

province d'Oran qu'il commandait. Le Maréchal Bugeaud le chargea

ensuite des affaires indigènes de toute l'Algérie. Il épousa

en 1847, à Bordeaux, Catherine Caroline Mac Carthy-Reach, nièce

du Maréchal Bugeaud. Il fut nommé général

de division le 14 janvier 1853, sénateur le 12 août 1857

et promu grand-croix de la, Légion d'Honneur le 28 décembre

1868. Il décéda à Camblanes (Gironde) le 29 avril

1871. Eugène Daumas fut également un grand historien et

fit paraître une vingtaine d'ouvrages concernant l'Algérie.(6)

(7)

Général Alexandre- Charles Perrégaux

( 1791-1837 ) Né le 21 octobre 1791 à Neufchâtel en

Suisse, naturalisé français, Alexandre- Charles Perrégaux

entra le 2 juillet 1807 dans le bataillon de Neufchâtel, en qualité

de sous- lieutenant. Il fut envoyé en Algérie où

il commanda en second la place de Bône en 1833. Puis, dans les expéditions

de Mascara et de Tlemcen, de même que son compatriote Eugène

Daumas, il se fit rapidement remarquer par son commandement et fut promu

maréchal de camp le 16 juin 1834. Lors de la seconde expédition

de Constantine il fut nommé chef d'état-major des troupes

d'opération. Le 12 octobre 1837, en se précipitant sur le

général Danrémont qui venait d'être tué

par un boulet, il fut frappé à son tour par une balle à

la tête. Transporté à Bône on l'embarqua sur

le navire " La Chimère " qui devait le ramener en France,

mais il succomba pendant la traversée.(6) (7)

Autres personnes célèbres d'origine

suisse :

Georges Henri Borgeaud ( 1826-1889 )

Georges Henri Borgeaud |

Après avoir suivi une formation à

l'Institut Agronomique de Versailles, il devint directeur de l'Ecole Industrielle

de Lausanne. Il fut recommandé, par un de ses amis de promotion,

auprès du général Chanzy, gouverneur général

de L'Algérie à cette époque, et c'est ainsi que Georges

Henri Borgeaud, âgé de 54 ans, quitta Lausanne en 1880, pour

l'Algérie avec sa femme Elise Lacombe et ses sept enfants, âgés

de 14 à 22 ans. Il participa activement à la fondation de

la première Ecole d'Agriculture de Rouïba

qui ouvrit ses portes en février 1882. Il y enseigna et devint

par la suite consul de Suisse en Algérie avant de s'éteindre,

le 14 janvier 1889 à l'âge de 63 ans. Son fils Jules lui

succéda ; c'est lui qui, avec deux de ses frères Charles

et Lucien acheta en 1905 le domaine de la Trappe de Staouëli. Ils

devinrent célèbres et resteront une référence

de réussite coloniale dans le domaine de la viticulture ; ils créèrent

sur la propriété une école, un dispensaire et d'autres

aménagements sociaux pour les employés du domaine.

C'est Henri Borgeaud, né à Alger en 1895, fils de Lucien,

qui assurera la pérennité du domaine

de La Trappe jusqu'en 1962.

Il fut sénateur d'Alger de 1946 à 1958. Il décèdera

en 1964.(1) (8)

Henri Dunant ( 1828-1910 )

Henri Dunant |

Né à Genève, fondateur de la Croix-Rouge et prix

Nobel de la Paix en 1901.

Missionné par la Compagnie Genevoise, il fut envoyé à

Sétif en septembre 1853 pour préparer l'arrivée des

premiers colons suisses.

Il décida de s'installer à son compte, demanda et obtint

l'autorisation de faire des travaux pour la réalisation d'un moulin

à Mons-Djemila. On lui accorda en 1856 une concession de sept hectares

ainsi qu'une chute d'eau attenante, il créa ainsi, en mars 1859

la société Anonyme des Moulins de Mons- Djemila à

Saint-Arnaud au capital d'un million de francs. Il agrandit ensuite sa

concession de plus de 200 hectares, d'une chute d'eau sur l'Oued Saf-Saf,

de concessions de mines et de plusieurs centaines d'hectares de forêts

de chênes-lièges à Akfadou.

L'autorisation d'exploitation d'une chute d'eau pour faire fonctionner

ses moulins n'arrivant pas, il décida de s'adresser directement

à l'empereur Napoléon III, qui était avec son armée

en Lombardie, son quartier général se trouvant dans la petite

ville de Solférino. C'est au soir du 24 juin 1859 que Dunant arriva

à proximité du champ de bataille à la fin de l'affrontement

entre les troupes piémontaises et françaises d'une part

et l'armée autrichienne d'autre part. Plus de 30 000 morts et blessés

se trouvaient sur ce champ de bataille sans assistance. Dunant fut traumatisé

par ce qu'il vit. Ce fut le point de départ de son action humanitaire

qui le conduisit, après bien des péripéties, à

la création de la Croix-Rouge. (1)

Jean Geiser .

Jean Geiser |

Il fut l'un des plus grands photographes

d'Algérie dès la fin du XIXème siècle.Ces

destins remarquables soulignent la capacité de cette population

à s'adapter à tous les types de situations proposés

par l'Algérie.

Yves Marthot

Sources :

(Ces ouvrages sont consultables au CDHA)

- (1) Jean-Maurice Di Costanzo " Allemands et Suisses en Algérie

"

- (2) Eric Maye " Emigration valaisanne en Algérie "

- (3) Suzanne Granger " Les hameaux suisses de Koléa "

- (4) Annales algériennes

- (5) Damato " Monuments en exil "

- (6) Gabriel Esquer " Correspondance du général Voirol

"

- (7) Narcisse Faucon " Le livre d'or de l'Algérie "

- (8) Georges Bardelli " La trappe de Staouéli "

- (9) Jean-Charles Humbert " Jean Geiser, photographe, éditeur

d'art (1848-1923) "

- (10) Congrès de la colonisation rurale. Centenaire de l'Algérie.

- (11) Claude Schurer " La Compagnie Genevoise "

- (12) Daniel Lerault " De Waterloo à la Légion Etrangère

"

- (13) Alain-Georges Ravel " Stoffel "

- Georges Couget " Voyage aux origines - Georges Bouchet " Koléa

"

- Pierre Goinard " L'oeuvre française en Algérie "

- Anatole Ricoux " Population européenne en Algérie

"

- Alain Lardillier " Le peuplement français en Algérie

"

- R. Garcia " L'Algérie de 1830 à 1962 "

- Xavier Yacono " Hommes et Destins "

- Xavier Yacono " Histoire de l'Algérie "

- A.F.N. Collections

|