|

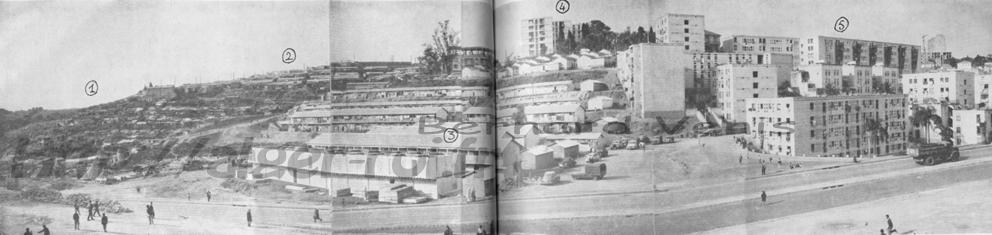

Si, après avoir suivi la

rue Michelet où s'étalent de luxueux magasins,

l'avenue Foureau-Lamy longée par les jardins du Palais d'Été,

le

boulevard Bru et ses demeures bourgeoises, nous arrivons sur

le plateau où de très belles villas turques jouxtent le

grand ensemble de Diar

El Mahçoul, nous voici alors dans un quartier où

les rues portant des noms de fleurs : rue des Tulipes, rue des Coquelicots,

rue des Narcisses, ne se prolongent pas au-delà de la falaise,

car des cités entières faites de planches et de tôles

leur barrent le passage.

Villas turques, maisons bourgeoises, grands immeubles, bidonvilles, tel

se présente aujourd'hui le quartier du Clos Salembier.

En 1936, année marquée par les mauvaises récoltes,

commence à apparaître dans Alger un peuplement nouveau issu

de l'exode des paysans de l'intérieur. Les arrivants s'entassent

d'abord dans les quartiers existants, puis commencent à construire

à l'abri des regards des petites baraques en planches. Le Clos

Salembier n'est pas touché. Il reste le quartier aéré,

propre, agréable avec ses boutiques, ses maisons sans étage

et ses bouquets d'arbres.

Mais en 1942, la situation change brusquement. De Kabylie, du Titteri,

de l'Orléansvillois, les gens du bled arrivent en masse. La guerre

coupe l'Algérie de la Métropole. Les cartes de rationnement

entrent en vigueur. La misère grandit dans le bled où naissent

toujours autant d'enfants.

Genèse

des bidonvilles.

La ville devient le seul espoir. Et le grand exode commencent.

Tous les quartiers d'Alger et les bidonvilles déjà existants

sont rapidement saturés. Les nouveaux immigrants, à la recherche

d'un toit, envahissent le Clos Salembier. Les pièces les plus exiguës

abritent des familles entières. Les caves les plus malsaines se

transforment en habitations ; les maisonnettes se surélèvent

d'un étage où les nouvelles pièces sont louées

à un taux prohibitif.

La misère vite exploitée fait son entrée au Clos

Salembier.

Mais tout ce qui était disponible dans le quartier ne suffit pas

à abriter les immigrants qui de 1942 à 1945 arrivent de

toutes parts.

Le quartier éclate donnant naissance à de nombreux bidonvilles.

L'arrivée des troupes alliées provoque une augmentation

des prix accentuée par la rareté des produits. Le marché

noir se développe, un véritable trafic de cartes de ravitaillement

se crée. Mais les habitants déshérités des

bidonvilles savent tirer profit de cette situation qui leur

permet de se procurer de l'argent sans trop d'efforts. C'est pourquoi

il n'est pas surprenant de trouver encore aujourd'hui dans les bidonvilles

des hommes peu aptes à un travail régulier.

La paix revenue, les mouvements migratoires continuent mais à un

rythme atténué. Les événements de 1954 vont

les amplifier de nouveau. Des zones cultivées deviennent zones

interdites ; les jeunes cultivateurs sont à tout instant susceptibles

d'être enlevés et transformés en moussebilines. L'impôt

déjà levé par l'Administration l'est aussi par les

rebelles. Aussi, la plupart de ceux qui ont un membre de leur famille

à Alger s'empressent de le rejoindre. Le problème devient

crucial, aucune solution apportée.

En 1954 sont construits les grands ensembles de Diar

El Mahçoul et de Diar

Es Saada totalisant 2.282 logements. Mais ces constructions

nouvelles ne diminuent en rien le volume des bidonvilles dont les occupants

ne jouissent pas de revenus fixes. Quelques centaines d'habitants seulement

sont recasés par l'Administration dans des baraques plus salubres,

mais offrant des conditions de vie encore précaires.

En 1956, la bataille d'Alger limite le courant des migrations et l'on

note même un très léger reflux sur les campagnes En

effet, tous ceux qui, compromis dans la rébellion avaient trouvé

refuge dans les incontrôlables bidonvilles, s'inquiètent

à nouveau et quittent la ville. A la même époque est

décidée l'implantation des Sections administratives urbaines

(S.A.U.) qui aussitôt entreprennent un travail de recensement, de

contrôle et d'organisation des populations.

De 1956 à 1960, la population des bidonvilles du Clos Salembier

n'a pratiquement pas varié. On note même une légère

régression provoquée par un contrôle très strict

des immigrants et par la démolition de plusieurs centaines de baraques

dont les habitants sont relogés dans des immeubles récemment

construits.

Le Clos Salembier qui, en 1900, sur ses 117 hectares, ne comprenait que

six familles européennes compte en 1960, 42.000 habitants dont

15.000 résident en bidonvilles.

Des gens normaux

poussés par la nécessité.

Dans les bidonvilles, où n'apparaissent que la

promiscuité, le manque d'hygiène et la malpropreté,

on pourrait croire que seuls des clochards ou des parias peuvent habiter

entre ces planches et ces tôles. Il paraît utile de faire

tomber ces préjugés sur les bidonvilles où vivent

des hommes comme les autres ayant peut-être davantage souffert.

Il faut avant tout comprendre que seule la nécessité a poussé

ces familles à venir se réfugier ici.

Le chef de famille n'est pas parti pour la ville au hasard. Le petit lopin

de terre qu'il possédait a été confié à

un khammès avec mission d'en tirer le maximum de profit. Puis un

ami lui a avancé les frais de voyage. Et quand il a pris le chemin

d'Alger, il savait qu'un parent déjà établi dans

la cité pourrait le nourrir et peut-être lui procurer un

emploi temporaire. Il s'est installé chez son parent, a trouvé

un peu de travail au port et s'est procuré quelque argent. Et un

jour au bain-maure, il rencontre des gens de son douar qui vivent groupés

dans un bidonville. Une baraque est encore disponible mais le propriétaire

est fort exigeant. Peu importe, il empruntera. Et le nouvel arrivant rejoint

dans le bidonville ceux de sa tribu. Ayant à peu près réussi

sa première expérience, il ne tarde pas à faire venir

sa famille. La baraque est petite, mais ils se serreront. Femmes et enfants

arrivent, dépaysés. Mais, l'épouse dans sa baraque

et dans sa courette reprend peu à peu les habitudes de sa mechta.

Les voisins sont du pays. Le groupement par affinité d'origine

a donné à ce quartier de bidonville un petit air de famille.

L'argent cependant vient à manquer ; au port, on ne travaille que

quelques jours par mois et cela ne suffit pas pour vivre. On demande alors

l'aide du service social.

Le surpeuplement

destructeur de la vie familiale.

Un jour, arrive du bled un cousin qui lui aussi veut s'établir

à Alger. Mais il n'y a plus de logement. On décide de l'héberger

provisoirement. Puis, ce provisoire devient définitif et le cousin

fait venir sa famille. Alors, si c'est possible, on agrandit légèrement

la baraque et on la divise en deux ou bien on transforme une partie de

la cour en chambre. Et bientôt, les deux familles, à force

d'ingéniosité, parviennent à habiter la même

baraque.

Mais, peu à peu, le surpeuplement du bidonville lui fait perdre

son caractère original.

L'arrivée de familles nouvelles d'origine ethnique différente,

les conditions de logement rendues plus précaires ont changé

l'aspect tribal que présentaient les bidonvilles à leurs

débuts. La cellule familiale en subit rapidement les conséquences.

La cohabitation de plusieurs familles dans un seul logement n'est pas

propice à la bonne entente. Des querelles éclatent provoquant

le plus souvent la désunion des ménages.

Les problèmes

qu'a posés la résorption.

Résorber les bidonvilles consiste sur le plan technique

à remplacer des taudis par des logements évolutifs. A l'échelon

de la ville d'Alger les opérations actuellement en cours sont des

résorptions partielles n'entrant dans aucun cadre général.

En ce qui concerne le Clos Salembier, ces opérations ont été

entreprises par le seul Office Public des H.L.M.

Le premier problème auquel l'O.P.H.L. M. s'est heurté est

celui posé par l'achat des terrains Il se trouve qu'au Clos Salembier

la majorité des bidonvilles sont implantés sur des terrains

privés et que hors ces terrains il n'existe pas d'autres emplacements

aptes à recevoir des constructions nouvelles. Il a donc fallu étudier

le problème de l'achat du terrain et celui du recasement provisoire

de ses occupants.

La valeur d'un terrain dépendant en partie de sa nature juridique,

il s'agissait en premier lieu de déterminer si un terrain implanté

de bidonvilles devait être considéré comme terrain

nu ou comme terrain bâti. D'où conflit entre le propriétaire

et l'Etat, le propriétaire fondant sa défense sur la carence

de l'Etat qui s'était révélé incapable d'empêcher

l'implantation des bidonvilles, l'Etat se retournant contre le propriétaire

en prétextant que si les terrains avaient été clôturés

les bidonvilles ne s'y seraient pas implantés. Ce conflit persiste

et menace de durer.

Les Pouvoirs Spéciaux ont heureusement permis la réquisition

des dits terrains et dans le cadre du programme d'urgence la construction

sur un terrain requis mais non exproprié, a été tolérée.

Cette tolérance a d'ailleurs grandement facilité les opérations

de résorption car en Algérie n'est pas applicable la nouvelle

procédure d'expropriation en usage en Métropole. Si en Métropole

un juge unique peut procéder en six mois à l'expropriation

d'un terrain, il faut en Algérie trois ans pour que experts et

commission arbitrale puissent prendre la même décision. Il

était bien évident que le programme de construction fondé

sur le plan quinquennal de Constantine ne pouvait attendre trois ans avant

de recevoir un début d'exécution.

Le financement nécessite de multiples concours.

L'O.P.H.L.M. construisant sur des terrains habités, le recasement

provisoire des habitants est une nécessité. Deux solutions

s'offrent : ou bien l'Office prend à sa charge la construction

d'une cité provisoire très sommaire mais dont les frais

de construction grèvent d'autant le prix d'achat du terrain, ou

bien il sollicite de l'Administration ou d'organismes divers la prise

en charge du recasement provisoire.

Cette deuxième solution a été adoptée au Clos

Salembier : d'une part la ville d'Alger a supporté les frais de

construction d'une cité rudimentaire de transition et d'autre part,

la S.A.U. s'est employée à résorber l'excédent

des personnesà recaser en procédant d'un point à

l'autre de son territoire à de nombreux transferts de baraques.

L' O.P.H.L.M. est l'organisme public d'une collectivité locale.

En tant que tel, il possède une autonomie complète de gestion.

Pour cet office, le coût d'une construction doit obligatoirement

être équilibré par le montant des loyers à

percevoir. Quand il s'agit d'une opération de résorption

de bidonvilles, l'O.P.H.L.M. s'adresse à des gens dont les revenus

sont extrêmement faibles et en conséquence la modicité

du taux de location devient l'objectif principal.

L'Office ne peut à lui seul supporter les frais d'une opération

de résorption. Plusieurs textes, en particulier l'arrêté

du 20 mai 1959 lui permettent de faire appel à différentes

sources de financement soit sous forme de prêts, soit sous forme

de subventions.

Cette deuxième solution a été adoptée au Clos

Salembier : d'une part la ville d'Alger a supporté les frais de

construction d'une cité rudimentaire de transition et d'autre part,

la S.A.U. s'est employée à résorber l'excédent

des personnesà recaser en procédant d'un point à

l'autre de son territoire à de nombreux transferts de baraques.

L' O.P.H.L.M. est l'organisme public d'une collectivité locale.

En tant que tel, il possède une autonomie complète de gestion.

Pour cet office, le coût d'une construction doit obligatoirement

être équilibré par le montant des loyers à

percevoir. Quand il s'agit d'une opération de résorption

de bidonvilles, l'O.P.H.L.M. s'adresse à des gens dont les revenus

sont extrêmement faibles et en conséquence la modicité

du taux de location devient l'objectif principal.

L'Office ne peut à lui seul supporter les frais d'une opération

de résorption. Plusieurs textes, en particulier l'arrêté

du 20 mai 1959 lui permettent de faire appel à différentes

sources de financement soit sous forme de prêts, soit sous forme

de subventions.

En résumé, une opération de résorption est

théoriquement financée :

- par l'organisme constructeur dans une proportion de 10 %,

- par prêts du Fond de Dotation de l'Habitat dans une proportion

de 90 %.

|

|

Mais le coût de l'opération étant

toujours supérieur au prix plafond fixé par les textes,

l'excédent de dépenses doit faire soit l'objet de nouveaux

prêts, soit l'objet de subventions.

Il est à souligner que le Plan de Constantine, en augmentant considérablement

les crédits mis à la disposition du Fond de Dotation de

l'Habitat, a grandement facilité l'exécution des programmes

de résorption des bidonvilles actuellement en cours.

|

Cliquer sur

chaque image pour l'agrandir

|

L'affligeant spectacle du bidonville "Nador" en voie de

disparition |

et l'immeuble de recasement "Dar-el-Brahim" au Clos-Salembier |

" Éponger"

entièrement les bidonvilles est illusoire.

L'habitant du bidonville recasé dans un immeuble

aura à s'acquitter tous les mois de son loyer. On ne peut recaser

que les familles solvables. Un critère de solvabilité a

donc été établi. Compte tenu de ce que le loyer actuellement

le plus bas, celui d'un logement ; une pièce, loggia, est de l'ordre

de 3.000 fr par mois, une étude des budgets familiaux a permis

de définir ce critère de solvabilité sur la base

de 10 % du revenu mensuel. Donc, seules les familles disposant d'un revenu

mensuel égal ou supérieur à 30.000 fr peuvent actuellementêtre

recasées dans les immeubles récemment construits.

En 1959 parmi la population des bidonvilles d'Alger, 46 % seulement des

habitants possédaient de tels revenus. Au Clos Salembier, des enquêtes

effectuées, il résulte qu'en 1960 le pourcentage des familles

solvables est encore inférieur à celui indiqué par

le Service des Statistiques.

Il apparaît donc que plus de la moitié des familles résidant

actuellement en bidonvilles ne pourront être recasées par

suite de l'insuffisance de leurs revenus. On peut penser qu'une partie

des familles ayant immigré en raison du seul fait politique rejoindront

leurs douars d'origine, la guerre terminée.

Mais quel que soit le cours (les événements, il restera

toujours dans les bidonvilles des insolvables dont le cas pose un nouveau

problème.

|

Cliquer sur

l' image pour l'agrandir

|

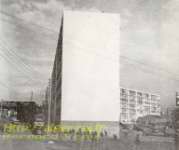

Symbole

matériel et moral d'ascension : en haut, l'imposant immeuble

de l'O.P.H.L.M. en voie de finition ; en bas, la masse informe des

baraques.

Symbole

matériel et moral d'ascension : en haut, l'imposant immeuble

de l'O.P.H.L.M. en voie de finition ; en bas, la masse informe des

baraques. |

Pour le résoudre certains ont envisagé l'octroi d'une allocation-logement,

formule qui semble devoir être rejetée car elle entraînerait

fatalement des injustices ; d'autres ont pensé qu'une certaine

partie du loyer pourrait être versée sous forme de prestations

au bénéfice de la collectivité, formule ne pouvant

être généralisée mais pouvant être appliquée

à quelques cas particuliers ;

une troisième formule consisterait à tolérer, à

des emplacements déterminés et selon des règles très

strictes d'urbanisme et d'hygiène, la construction de baraquements

améliorés à loyer excessivement bas ; des baraques

très sommaires seraient implantées à distance des

quartiers d'habitation, des jardins mis à la disposition des habitants.

La culture et la vente des produits maraîchers permettraient aux

insolvables de s'acquitter d'un loyer très réduit tout en

subvenant à leurs besoins.

PRIORITÉ

A LA PROMOTION HUMAINE?

Étant donné la brutalité

avec laquelle se trouvent constituées ces nouvelles collectivités

humaines, n'y-a-t-il pas danger à créer des conditions de

vie moderne avant d'avoir promu des hommes modernes ?

Le problème des bidonvilles et de leur résorption, étudié

dans la perspective d'une promotion humaine, fait intervenir le facteur

souvent déterminant de la mise en condition propre à tous

les problèmes de masse.

Vivant hier encore dans ses gourbis, cette population mi-pastorale mi

nomade a-t-elle au moins tous les atouts pour se promouvoir elle-même.

Nous pensons que le principal obstacle à toute évolution

réside dans la précarité des conditions de vie. Par

contre, nous estimons que l'amélioration de son habitat est susceptible

de lui donner l'élan nécessaire à sa transformation.

De plus les besoins nouveaux ainsi créés feront de cet élan

une impulsion permanente à la recherche de revenus durables.

Mais si cette mise en condition est nécessaire, et pour donner

un esprit, voire une âme à la nouvelle collectivité,

il est indispensable de l'organiser et d'en diriger les premiers pas.

Après une courte période de dépaysement provenant

d'une brutale transplantation et de la rupture avec d'ancestrales habitudes,

la famille appréciera rapidement les avantages de la superficie,

les commodités de l'eau courante et les bienfaits de l'électricité.

Ce qui ailleurs apparaîtrait comme un minimum prendra ici l'allure

de confort.

Des besoins nouveaux engendreront une nouvelle conception du travail,

une nouvelle organisation de la cellule familiale, un esprit nouveau.

L'atmosphère sera plus détendue, la vie de famille deviendra

plus intime. Du moins, tous les atouts nécessaires auront été

donnés dans ce but.

Mais il importe que ces atouts soient au mieux utilisés. Or, le

plus souvent, l'usager de l'habitat ne sait pas quel est son bien. Il

a besoin d'un éducateur et d'un guide.

Dans ce domaine et compte tenu de la conjoncture actuelle, il eût

été souhaitable que dans chaque habitat soit réservé

à l'élément européen un certain pourcentage

de logements. La présence dans un même immeuble d'européens

et de musulmans ayant des problèmes communs eût été

bénéfique.

Au cours des réunions du syndic comme dans la vie quotidienne la

connaissance réciproque, les échanges eussent été

la source d'enrichissements mutuels. à condition bien entendu que

dès le départ l'accès à la nouvelle collectivité

ait été interdit à tous les préjugés.

De l'amélioration du cadre de vie découlent inévitablement

de nouveaux besoins. L'électricité appelle la radio ou la

télévision ; une large pièce aux murs en équerre

permet l'installation d'un mobilier moderne ; la cabine de douche peut

contenir une baignoire d'enfants. Pour que ces besoins soient satisfaits,

il faut que les revenus augmentent.

Dans le bidonville, le chef de famille n'avait guère d'autres soucis

que de subvenir aux besoins vitaux des siens.

Son ambition se limitait à la recherche du gain minimum obtenu

par le travail le moins pénible. Maintenant, il prend conscience

des incidences du travail sur le pouvoir d'achat. Il en découle

une certaine ardeur au travail jusqu'alors inconnue.

Mais les nouveaux locataires qui con-naissent encore mal leurs besoins

ont souvent tendance à confondre le superflu et le nécessaire.

Une expérience

de la S.A.U.

En vue de faire connaître aux nouveaux locataires

leurs véritables besoins, la S.A.U. lors d'une récente opération

de recasement, a tenté une expérience. Dans un appartement

laissé à sa disposition avait été rassemblé

et ordonnétout ce qui pouvait améliorer les conditions de

vie de la cellule familiale. Des étiquettes mentionnaient le prix

de chaque objet. Une personne bénévole remplissait le rôle

de conseillère et prenait les commandes. De grandes facilités

de paiement avaient été obtenues grâce à la

complaisance et au sens social de fabricants et de directeurs de grands

magasins. L'expérience de cet appartement pilote a été

une réussite ; de nombreuses commandes ont été passées.

Outre l'organisation de la vie familiale et collective, l'organisme de

tutelle doit au maximum s'efforcer de promouvoir et de rapprocher les

individus. Les garderies et les équipes sportives seront des communautés

d'enfants. Des salles réservées aux cours d'adultes recevront

tour à tour les hommes et les femmes désireux de s'instruire.

Le centre médico-social, le centre commercial deviendront des lieux

de rencontres et d'échanges.

Éviter

aux nouveaux logis l'entassement des bidonvilles.

Il est enfin essentiel de se montrer très strict

quant à la limitation des a apports familiaux ".

L'ancien fellah qui possède un sens inné de l'hospitalité

accepte dans sa nouvelle demeure comme il les acceptait dans son bidonville

les parents et les amis qui peu à peu se cristallisent autour de

la famille allant jusqu'à l'étouffer. C'est pourquoi il

est indispensable d'empêcher que derrière les façades

modernes se recrée l'entassement des bidonvilles.

L'autorité a dans ce domaine plus qu'un rôle à jouer,

une mission à remplir : celle de préserver à tout

prix l'unité de la cellule familiale base de toute communauté

humaine.

Pour le passant attentif, le premier contact avec le bidonville est empreint

de compassion et de crainte. Compassion pour ces êtres dont les

conditions de vie inspirent la souffrance, crainte, car l'image vivante

de l'inégalité sociale rappelle bien des désordres.

Mais au-delà de la première rencontre, s'ouvre l'inconnu

d'un monde à la fois si semblable et si différent des autres.

Ce monde offre des visages et ces visages exigent la compréhension,

appellent la solidarité. Dans toute son acuité, se pose

alors le problème de l'homme.

A celui qui cherche plus profondément, il apparaît que si

les hommes ont le pouvoir d'asservir la nature, ils ont aussi celui d'agir

sur eux-mêmes et sur leurs semblables. Est-ce une utopie de croire

à la promotion des exilés des bidonvilles ?

Par contre, les hésitations de l'économiste et du financier

devant les problèmes posés par cette population qui représente

beaucoup plus une charge qu'une source de production, et la crainte suscitée

par une courbe démographique croissante sont-elles justifiées?

pleinement justifiées ?

L'essentiel :

tout orienter dons le sens de l'homme.

Et pourtant, la résorption des bidonvilles est

entreprise : l'essentiel n'est plus de savoir si le problème est

soluble mais de rechercher en toutes choses la promotion de l'homme.

S'attacher à cette entreprise est peut-être un acte de foi

mais surtout une croyance au " mobilisme " issu de la dépendance

étroite entre les êtres et les choses. La réciprocité

de cette influence peut devenir promotion à condition que le mouvement

d'ensemble soit orienté dans le sens de l'homme.

Enfin, si c'est une hérésie de recaser dans un habitat moderne

des individus inadaptés, ce n'est pas une gageure de croire que

l'homme auquel seront données de nouvelles possibilités

puisse parvenir à se dépasser en prenant conscience de son

devoir. Par là même, il accentuera le " mobilisme "

de l'économie comme celui de sa propre évolution.

Résorber un bidonville, ce n'est pas désenlaidir un quartier,

ni même libérer une conscience du remords mais le témoignage

d'une civilisation humaine constructive.

(Etude et documents de la S.A.C. du Clos-Salembier.)

|