** La qualité des photos

de cette page est celle de la revue. On est en 1909. Amélioration

notable plus tard.

LE MUSÉE DE CHERCHELL

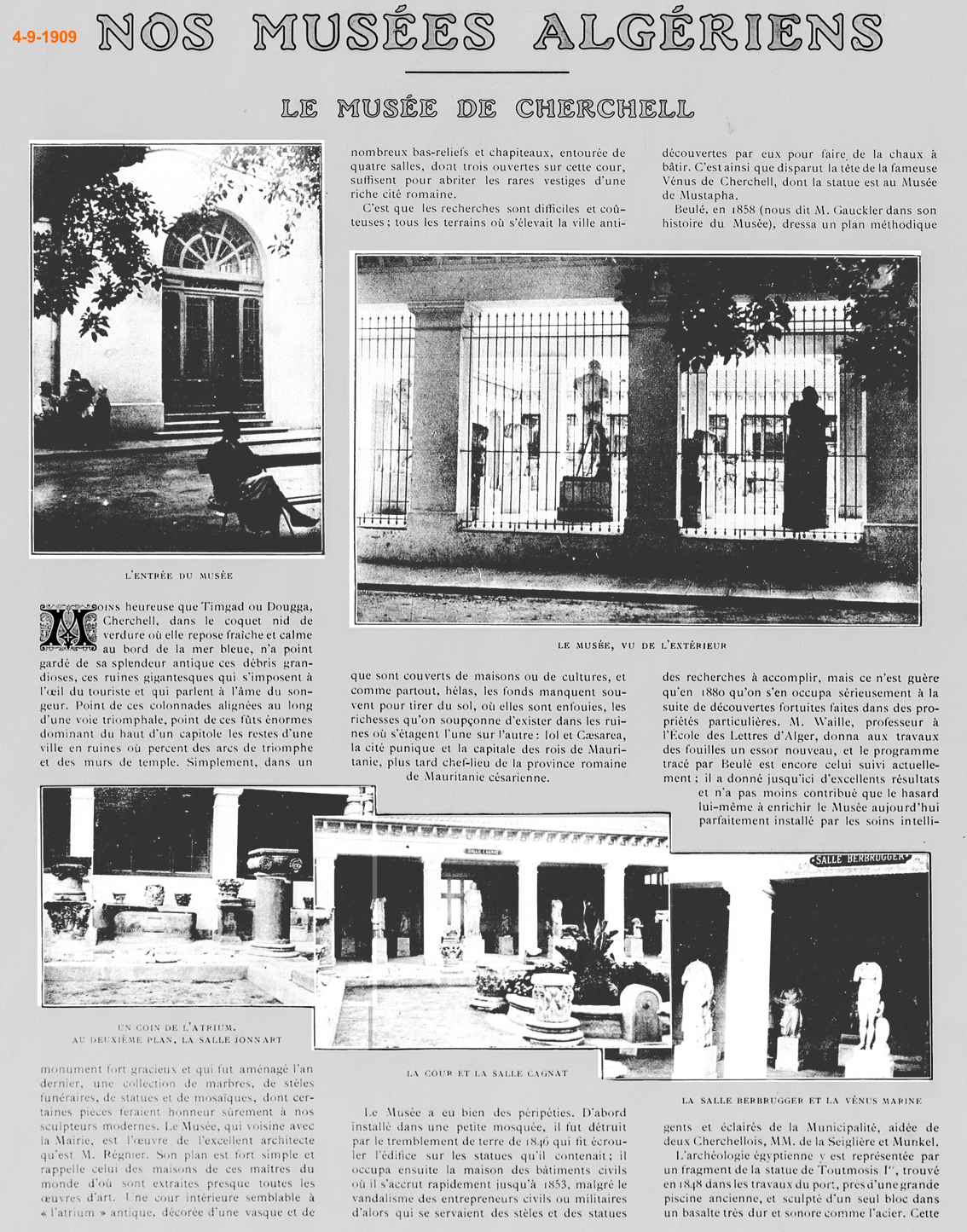

Moins heureuse que Timgad

ou Dougga, Cherchell. dans le coquet nid de verdure où elle repose

fraîche et calme au bord de la mer bleue, n'a point gardé

de sa splendeur antique ces débris grandioses, ces ruines gigantesques

qui s'imposent à l'œil du touriste et qui parlent à

l'âme du songeur. Point de ces colonnades alignées au long

d'une voie triomphale, point de ces fûts énormes dominant

du haut d'un capitule les restes d'une ville en ruines où percent

des arcs de triomphe et des murs de temple. Simplement, dans un monument

fort gracieux et qui fut aménagé l'an dernier, une collection

de marbres, de stèles funéraires, de statues et de mosaïques,

dont certaines pièces feraient honneur sûrement à

nos sculpteurs modernes. Le Musée, qui voisine avec la

Mairie, est l'œuvre de l'excellent architecte qu'est

M. Régnier. Son plan est fort simple et rappelle celui des maisons

de ces maîtres du monde d'où sont extraites presque toutes

les œuvres d'art. Une cour intérieure semblable à

" l'atrium " antique, décorée d'une vasque et

de nombreux bas-reliefs et chapiteaux, entourée de quatre salles,

dont trois ouvertes sur cette cour, suffisent pour abriter les rares

vestiges d'une riche cité romaine.

C'est que les recherches sont difficiles et coûteuses ; tous les

terrains où s'élevait la ville antique sont couverts de

maisons ou de cultures, et comme partout, hélas, les fonds manquent

souvent pour tirer du sol, où elles sont enfouies, les richesses

qu'on soupçonne d'exister dans les ruines où s'étagent

l'une sur l'autre : Iol et Caesarea, la cité punique et la capitale

des rois de Mauritanie, plus tard chef-lieu de la province romaine de

Mauritanie césarienne.

Le Musée a eu bien des péripéties. D'abord installé

dans une petite mosquée, il fut détruit par le tremblement

de terre de 1846 qui fit écrouler l'édifice sur les statues

qu'il contenait : il occupa ensuite la maison des bâtiments civils

où il s'accrut rapidement jusqu'à 1853, malgré

le vandalisme des entrepreneurs civils ou militaires d'alors qui se

servaient des stèles et des statues découvertes par eux

pour faire de la chaux à bâtir. C'est ainsi que disparut

la tète de la fameuse Vénus de Cherchell, dont la statue

est au Musée

de Mustapha.

Beulé, en 1858 (nous dit M. Gauckler dans son histoire du Musée),

dressa un plan méthodique des recherches à accomplir,

mais ce n'est guère qu'en 1880 qu'on s'en occupa sérieusement

à la suite de découvertes fortuites faites dans des propriétés

particulières. M. Waille, professeur à l'École

des Lettres d'Alger, donna aux travaux des fouilles un essor nouveau,

et le programme tracé par Beulé est encore celui suivi

actuellement ; il a donné jusqu'ici d'excellents résultats

et n'a pas moins contribué que le hasard lui-même à

enrichir le Musée aujourd'hui parfaitement installé par

les soins intelligents et éclairés de la Municipalité,

aidée de deux Cherchellois, MM. de la Seiglière et Munkel.

L'archéologie égyptienne y est représentée

par un fragment de la statue de Toutmosis Ier, trouvé en 1848

dans les travaux du port, près d'une grande piscine ancienne,

et sculpté d'un seul bloc dans un basalte très dur et

sonore comme l'acier. Cette œuvre d'art sculptée à

Abydos remonte à seize siècles avant l'ère chrétienne.

Des idoles ou des stèles néo-puniques ou berbères

complètent la collection peu nombreuse des monuments antérieurs

à la ville romaine. Les inscriptions grecques sont assez nombreuses

et leur grand nombre est sans doute explicable par ce l'ait que la culture

grecque était fort en honneur à la cour du roi de Mauritanie,

lequel avait épousé, dans Cléopâtre Séléné,

une de ces Grecques d'Égypte éprises d'art comme en vit

naître Alexandrie au temps des Ptolémées.

Quant aux inscriptions latines, il en existe plus de quatre cents au

Musée de Cherchell. Toutes frappent par leur richesse et leur

beauté qui donnent une haute idée de l'opulence et des

goûts artistiques des habitants de Caesarea " (Gauckler).

Ce sont, pour la plupart, des marbres. Malheureusement, brisées

lors de l'invasion des Vandales, beaucoup de ces inscriptions ne sont

pas complètes, et leur grand nombre ne permet même pas

de se renseigner sur l'histoire de la cité. Les épitaphes

militaires sont les plus nombreuses ; Caesarea était, d'ailleurs,

la résidence du commandant en chef des troupes de la province.

Peu nombreuses - Berbrugger en ayant confisqué une bonne partie

au profit du Musée d'Alger, - les pièces ou médailles,

non classées encore, comprennent cependant des bronzes de Carthage,

des plombs numides, des deniers de Juba et de Ptolémée

et des monnaies autonomes de Caesarea.

Les morceaux d'architecture de l'époque romaine forment un groupe

intéressant, leur ornementation est souvent riche et dénote

toujours une remarquable perfection de travail où l'on sent percer

l'art grec. Presque tous sculptés dans le plus beau marbre, ils

attestent la splendeur des palais de la capitale de la Mauritanie ;

les chapiteaux et les corniches d'entablement, les architraves, surtout,

sont d'une élégance et d'une finesse rares.

La sculpture est la section la plus importante du Musée. Elle

forme à elle seule un ensemble aussi riche que toutes les autres

collections algériennes réunies. Mais les Vandales et

les iconoclastes sont passés par là : presque toutes les

statues sont mutilées ; les tètes trouvées au hasard

des fouilles et groupées dans un coin spécial sont, elles

aussi, en assez piteux état. Le plus grand nombre d'entre ces

œuvres d'art frappe par l'élégance et la beauté

des formes. On y relève notamment :

Une cariatide (trouvée en 1879) en marbre pentélique,

de1m70 de haut, remarquable surtout par le fouillé et le fini

d'un vêtement de dessous aux mille plis tombant jusqu'aux pieds

chaussés de sandales. C'est une copie, sans doute, d'une œuvre

de l'école attique, semblable aux ligures féminines découvertes

à Délos et sur l'Acropole d'Athènes ;

Des tètes colossales d'une hauteur variant de 0m90 à 1

mètre, masques sculptés seulement sur la face antérieure

et évidés par derrière, dus sans doute au ciseau

d'un artiste du Ier siècle et destinés à couronner

la façade d'un édifice :

Des tètes en marbre, fragments de bustes ou de statues de Juba

II, Auguste, Apollon, Agrippine, etc. ;

Un Bacchus colossal (2m20) en marbre blanc de Carrare, œuvre moins

banale que la plupart de ses semblables découvertes en Afrique,

et qui a tenté le Musée du Louvre, où elle figure

maintenant. Il n'en reste à Cherchell qu'un moulage en plâtre

:

Un tireur d'épine, marbre à grain très lin, œuvre

un peu mièvre et reproduction de quantité de sujets similaires

:

Un faune à la panthère, en marbre de Paros, bel adolescent

aux membres nerveux, aux formes sveltes, qui de la main gauche soulève

par la queue une panthère occupée à dévorer

des grappes de raisin. C'est le mouvement souvent donné à

Bacchus par les Grecs ;

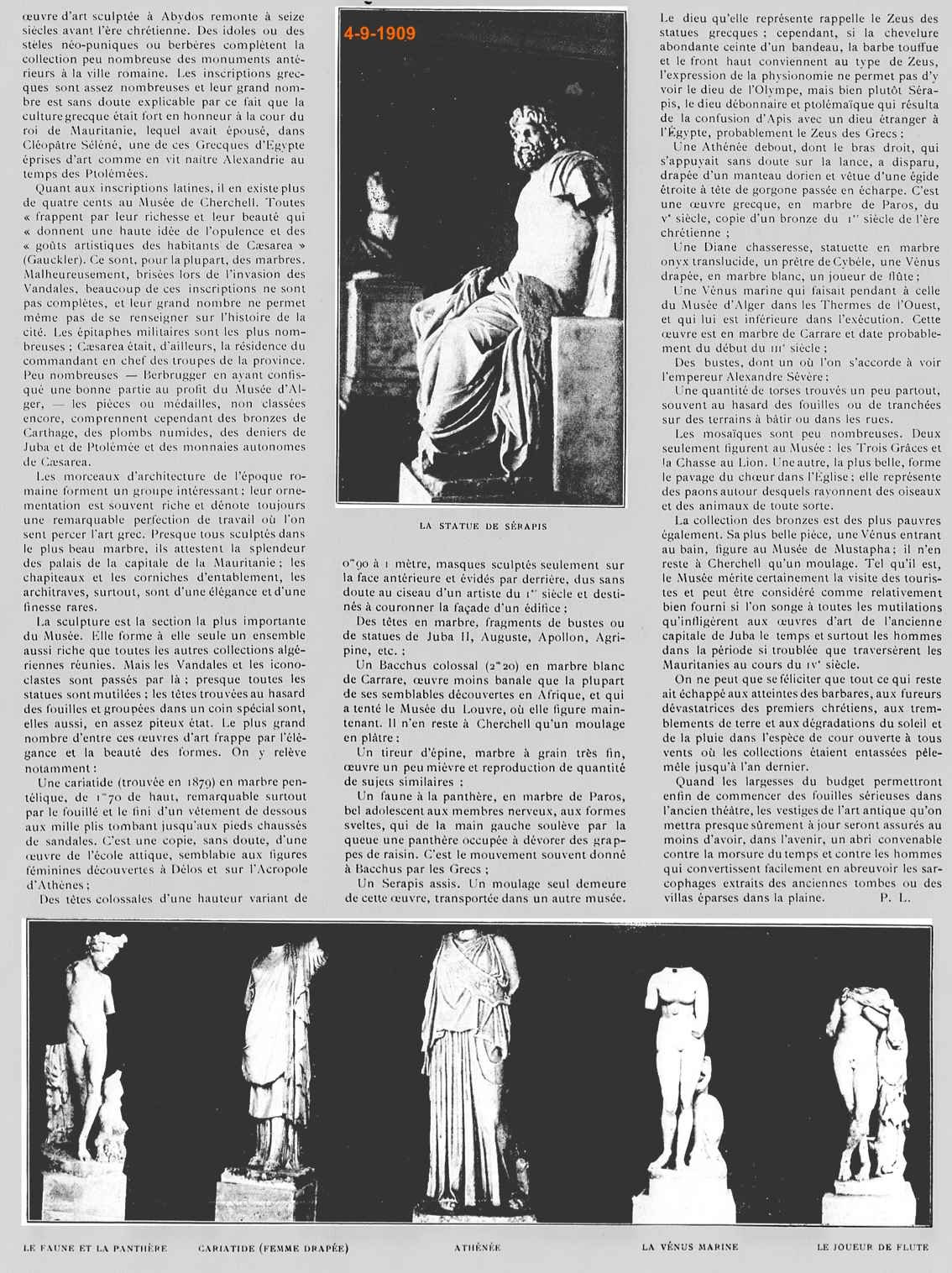

Un Serapis assis. Un moulage seul demeure de cette œuvre, transportée

dans un autre musée.

Le dieu qu'elle représente rappelle le Zeus des statues grecques

: cependant, si la chevelure abondante ceinte d'un bandeau, la barbe

touffue et le front haut conviennent au type de Zeus, l'expression de

la physionomie ne permet pas d'y voir le dieu de l'Olympe, mais bien

plutôt Serapis, le dieu débonnaire et ptolémaïque

qui résulta de la confusion d'Apis avec un dieu étranger

à l'Égypte, probablement le Zeus des Grecs :

Une Athénée debout, dont le bras droit, qui s'appuyait

sans doute sur la lance, a disparu, drapée d'un manteau dorien

et vêtue d'une égide étroite à tète

de gorgone passée en écharpe. C'est une œuvre grecque,

en marbre de Paros, du Vème siècle, copie d'un bronze

du Ier siècle de l'ère chrétienne ;

Une Diane chasseresse, statuette en marbre onyx translucide, un prêtre

de Cybèle, une Vénus drapée, en marbre blanc, un

joueur de flûte ;

Une Vénus marine qui faisait pendant à celle du Musée

d'Alger dans les Thermes de l'Ouest, et qui lui est inférieure

dans l'exécution. Cette œuvre est en marbre de Carrare et

date probablement du début du IIIème siècle ;

Des bustes, dont un où l'on s'accorde à voir l'empereur

Alexandre Sévère:

Une quantité de torses trouvés un peu partout, souvent

au hasard des fouilles ou de tranchées sur des terrains à

bâtir ou dans les rues.

Les mosaïques sont peu nombreuses. Deux seulement figurent au Musée

: les Trois Grâces et !a Chasse au Lion. Une autre, la plus belle,

forme le pavage du chœur dans l'Église; elle représente

des paons autour desquels rayonnent des oiseaux et des animaux de toute

sorte.

La collection des bronzes est des plus pauvres également. Sa

plus belle pièce, une Vénus entrant au bain, figure au

Musée de Mustapha; il n'en reste à Cherchell qu'un moulage.

Tel qu'il est, le Musée mérite certainement la visite

des touristes et peut être considéré comme relativement

bien fourni si l'on songe à toutes les mutilations qu'infligèrent

aux œuvres d'art de l'ancienne capitale de Juba le temps et surtout

les hommes dans la période si troublée que traversèrent

les Mauritanies au cours du IVème siècle.

On ne peut que se féliciter que tout ce qui reste ait échappé

aux atteintes des barbares, aux fureurs dévastatrices des premiers

chrétiens, aux tremblements de terre et aux dégradations

du soleil et de la pluie dans l'espèce de cour ouverte à

tous vents où les collections étaient entassées

pèle-mêle jusqu'à l'an dernier.

Quand les largesses du budget permettront enfin de commencer des fouilles

sérieuses dans l'ancien théâtre, les vestiges de

l'art antique qu'on mettra presque sûrement à jour seront

assurés au moins d'avoir, dans l'avenir, un abri convenable contre

la morsure du temps et contre les hommes qui convertissent facilement

en abreuvoir les sarcophages extraits des anciennes tombes ou des villas

éparses dans la plaine.