CHAPITRE II

VISITE DES RUINES

Les ruines de Tipasa comptent parmi les moins

mal conservées de l'Algérie. Sauf sur l'emplacement du village

moderne et sur quelques espaces livrés à la culture, la

direction des rues et le plan des constructions peuvent encore se reconnaître.

Cependant, par suite des apports d'un ruisseau qui a plusieurs fois changé

de lit, tout le quartier central, où se trouvent les thermes et

Pamphithéétre, est aujourd'hui remblayé de plusieurs

mètres; d'autre part, la mer, qui est en continuel progrès

de ce côté, a, en Minant le littoral rocheux, fait écrouler

une parfie des édifices qui la bordaient. On doit ajouter que Tipasa

a, comme les ruines de Rusguniœ situées au cap Matifou, servi

de carrière sous la domination turque pour les bâtisses qui

se faisaient à Alger ou aux alentours.

LES THERMES, - L'AMPHITHÉÂTRE

Le principal édifice de Tipasa à l'époque romaine

était un établissement de bains publics. Il se trouvait

au coeur mème de la ville (no 1 sur la carte). La disposition des

salles, le mode de construction en moellons et en briques rappellent assez

les grands thermes de Césarée probablement contemporains

(fin du second ou début du troisième siècle). Malheureusement

plusieurs pièces ont été récemment transformées

en caves, et le reste est très enterré, si bien que ces

thermes ne présentent pas grand intérét. Au sud,

du côté du village, on voit d'énormes pans de murs

délimitant une vaste salle, jadis voûtée, qui devait

avoir au moins quinze mètres de hauteur.

En quittant cette ruine et en se dirigeant vers l'ouest, on traverse le

parc de M. Trémaux, libéralement ouvert aux visiteurs, et

on arrive à l'amphithéâtre, encore plus mal conservé

que celui de Cherchel (no 2). Le grand axe mesure environ cent mètres

de longueur.

LE CHÂTEAU D'EAU, - L'AQUEDUC

Un monument curieux se trouve à deux cents mètres environ

de là, du côté du couchant. C'est une grande fontaine,

presque un château d'eau, en forme d'hémicycle (n° 3).

L'eau y était amenée par une ramification de l'aqueduc dont

nous parlerons tout à l'heure. Elle se répandait d'abord,

le long de la muraille drt fond, sur une sorte de plate-forme cimentée,

haute d'environ deux mètres, animée par des statues, dont

on a retrouvé quelques fragments, et bordée d'un portique

de colonnes en marbre bleu. Puis, à travers divers conduits, elle

coulait dans des bassins que limitaient en avant des dalles dressées

et des piliers, s'élevant à hauteur d'appui. C'était

là qu'on venait la puiser, c'était là peut- être

aussi que l'on faisait boire les chevaux. Par derrière aboutissait

l'aqueduc qui alimentait Tipasa. Il avait son point de départ à

neuf kilomètres au sud-ouest, près du confluent de trois

rivières qui se réunissent pour former l'oued Nador. Son

parcours généralement souterrain, se reconnaît fort

bien en divers endroits de la campagne; d'ailleurs la conduite actuelle

est en partie l'ancienne conduite romaine. Il entrait dans la ville en

traversant la partie inférieure de la tour d'angle du sud-ouest

qui, pour cette raison, a été cimentée, et, à

quelques mètres de la fontaine, il se bifurquait. D'un côté,

une conduite se rendait à cette fontaine, en passant sur une suite

de piles encore en place; de l'autre, un canal vertical allait déboucher

dans la voûte d'un caveau, aux fortes parois, renforcées

par des banquettes intérieures (no 4). Cette pièce, encore

bien conservée, était la chambre de distribution de l'eau

qui alimentait la ville : des conduites la portaient de là dans

les différents quartiers,

LE MAUSOLÉE PYRAMIDAL, - L'ÉGLISE

BYZANTINE

A l'est, à une trentaine de pas, se trouve un petit mausolée

carré, dont des pilastres cannelés ornent les angles (n.

5). Les murs intérieurs sont percés de niches, dans lesquelles

étaient autrefois placées les urnes qui contenaient les

cendres des morts. Ce mausolée était surmonté d'une

pyramide massive à base octogonale, qui gît à côté,

presque intacte. Le monument complet avait une dizaine de mètres

de hauteur. On sait que c'était chez les Romains une règle

très stricte de ne pas souffrir de tombeaux à rifitériettr

de leurs villes. Il faut donc admettre qnn le Mausolée dont nous

parlons est antérieur à l'agrandissement de Tipasa : il

date du temps où elle ne couvrait encore que la colline centrale,

probablement du premier siècle deo notre ère.

Dirigeons-nous maintenant vers la route départementale qui passe

à quelques mètres au sud. En chemin, nous rencontrons un

grand mur qui se détache pittoresquement sur le ciel (n° 6).

Percé d'une large baie que fermait jadis une grille, il faisait

partie d'un édifice public de vastes dirriensierts, dont le plan

n'est plus reconnaissable, Escaladons sans scrupule un mur de clôture;

traversons la rente et allons jeter un coup d'oeil sur les restes d'une

petite église chrétienne, datant probablement de l'époque

byzantine (no 7). Elle était, selon l'usage, de forme rectangulaire

et avait son entrée à l'ouest. On distingue encore quelques

bases des deux colonnades qui séparaient la nef des bas-côtés

; deux fûts ont été redressés et quelques chapiteaux

gisent à côté : ils sont ornés de grosses volutes

et ressemblent assez aux chapiteaux de certaines de nos plus anciennes

églises romanes. Au fond de la nef, à l'est, une pièce,

en forme de demi-cercle, et ne communiquant avec l'église que par

une ouverture assez étroite, est aujourd'hui envahie par des acanthes

: c'était l'abside où se tenait le clergé pendant

les offices.

LE THÉÂTRE

Après avoir franchi de nouveau la route, on peut aller au théâtre,

qui est en fort mauvais état (no 8). Il ne reste que quelques pierres

de la scène. Quant à la partie réservée aux

spectateurs, elle est couverte de broussailles; les gradins, encore presque

intacts il y a cinquante ans, ont servi à la construction de l'hôpital

du village de Marengo. La salle était assez petite : elle pouvait

contenir tout au plus deux mille spectateurs.

LA PORTE DE CÉSARÉE, - LE REMPART

A quelques mètres de là, à l'intersection de la route

de Cherchel et du sentier qui passe devant la fontaine, se voient les

débris d'une grosse tour ronde, qui avait trente mètres

de circonférence (no 9). De l'autre côté de la route,

on remarque la base d'une autre tour symétrique et de même

grosseur. Là se trouvait une des portes de la ville antique. La

voie romaine conduisant à Césarée passait entre les

deux tours, qui faisaient partie de l'enceinte. Cette enceinte, dont on

pourra suivre une section en remontant dans la direction de la mer, vers

la grande église (no 10), est facilement reconnaissable tout autour

de Tipasa.

Construit en moellons noyés dans un ciment très dur, le

rempart mesure 1m60 de largeur, et sa hauteur - il n'en reste aujourd'hui

que le bas - devait être de sept à neuf mètres. Il

était sans doute couronné par un chemin de ronde, bordé

de créneaux. Des bastions rectangulaires se dressaient à

des distances variables, voisins les uns des autres sur les points les

plus exposés, plus espacés ailleurs. Ils avaient de 5m50

à sept mètres de front et l'on peut calculer qu'ils étaient

élevés d'environ quinze mètres. On accédait

aux parties supérieures par des escaliers appliqués contre

les bastions et le long du mur d'enceinte. Les deux extrémités

du rempart, les angles qu'il formait en divers endroits, les abords des

portes étaient défendus par des tours rondes, semblables

à celles que nous venons de rencontrer. Les portes paraissent avoir

été peu nombreuses; on n'en peut compter actuellement que

trois : à l'ouest, celle de Césarée; au sud, celle

par laquelle sortait la route se dirigeant vers Hammam Righa; enfin, à

l'est, celle qui livrait passage aux deux routes d'Icosium (Alger) et

de Mouzaïaville. Ce rempart, qui brava Firmus, fut élevé

vraisemblablement au second siècle, vers la même époque

que celui de Césarée, bàti de la même manière.

Quant à sa destruction, elle n'a pas été seulement

l'oeuvre du temps. A divers endroits, il est visible que l'on a entaillé

des deux côtés le mur près de sa base, puis qu'à

l'aide de puissants leviers, on l'a culbuté en avant. Il faut probablement

reconnaître là l'oeuvre des Vandales : leur roi Genséric

fit démanteler les murailles de presque toutes les villes d'Afrique,

pour empêcher ses sujets de se révolter et les Romains de

trouver des places fortifiées dans le cas où ils viendraient

lui faire la guerre.

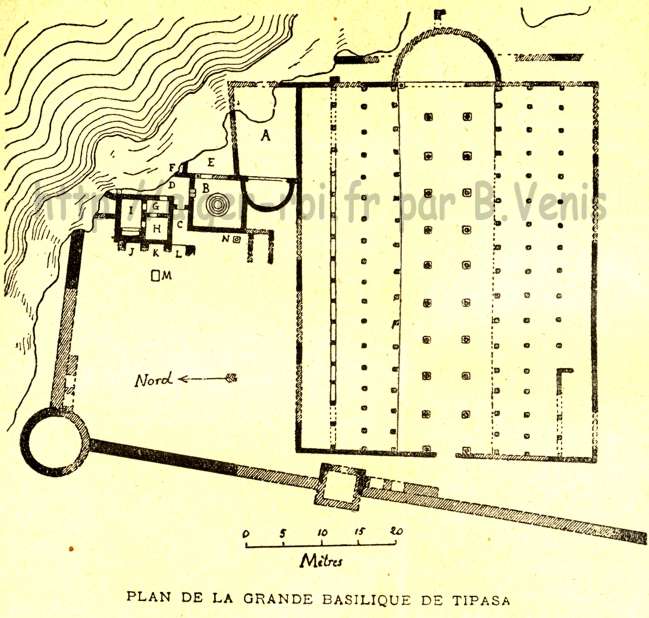

LA GRANDE ÉGLISE

Le sommet de la colline de l'ouest est occupé par un intéressant

ensemble de ruines (no 10). Là se trouvait la principale église

ou basilique chrétienne de Tipasa, construite, autant qu'il semble,

au quatrième siècle. La colline en a gardé le nom

: les Arabes l'appellent en effet Ras el Knissa, qui veut dire le cap

de l'église. Des fouilles, malheureusement inachevées, y

ont été faites récemment et permettent de reconnaître

le plan général, que nous donnons ici ; les murs ne s'élèvent

pourtant pas beaucoup au-dessus du niveau du sol.

- L'édifice mesurait 52 mètres de long sur 45 de large.

Comme de coutume, son entrée s'ouvrait à l'ouest : elle

était toute voisine du rempart, que renforçait près

de là un bastion rectangulaire, et qui, un peu plus au nord, se

terminait par une tour ronde.

L'intérieur de l'église était divisé en sept

nefs séparées par des piliers carrés : ils sont presque

tous détruits, sauf trois d'entre eux, que surmontent encore deux

arcades. Suivant un usage très fréquent dans les basiliques

d'Afrique, comme dans celles d'Orient, la nef centrale, large de I 3m50,

est entièrement décorée d'une mosaïque, qui

couvre prés de sept cents mètres carrés de superficie;

les motifs représentés sont des ornements qui se répètent

à l'infini : lignes de petits triangles enfermés entre des

filets, carrés remplis par des tresses. Cette mosaïque semble

avoir été faite à la hale et avec peu de soin : aussi

est-elle fort endommagée. L'autel devait etre placé vers

le fond de la nef centrale ; on n'en a retrouvé aucun vestige,

ce qui ne doit pas étonner, car il était sans doute en bois,

comme la plupart des autels chrétiens d'Afrique : il aura été

détruit par le temps ou par quelque incendie. En arrière,

s'ouvrait l'abside, dont la paroi, en demi-cercle, s'est presque tout

entière écroulée dans la mer. L'entrée, qui

a été plus tard rétrécie par un mur transversal,

était primitivement flanquée de deux grandes colonnes :

la base de celle de gauche est encore en place. Les autres nefs, dont

le sol est recouvert d'une couche de béton, sont étroites

: elles mesurent 3,.75 à quatre mètres de largeur. Les rangées

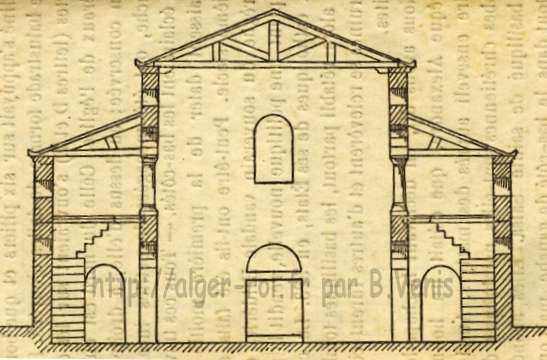

de piliers et d'arceaux, de hauteurs décroissantes dans la direction

des murs latéraux, soutenaient des toits inclinés, en charpente

et en tuiles. Quant à la nef du milieu, les deux rangées

qui la limitaient étaient surmontées de murs, percés

de larges fenêtres et supportant les extrémités des

poutres d'un toit en dos d'aile (Comparer,

pour ces dispositions, la vignette donnée plus loin, qui représente

l'intérieur restauré de la basilique de sainte Salsa.).

Mais cet espace central était trop large, et ce fut peut-être

autant pour diminuer la portée de la toiture que pour embellir

l'église qu'on le divisa plus tard en trois galeries séparées

par de hautes colonnades : la basilique eut dès lors neuf nefs.

Les colonnes, en pierre ou en granit, avec des chapiteaux à volutes

ou à feuilles d'acanthe, furent en partie empruntées à

des monuments d'époque antérieure et on les posa simplement

sur la mosaïque.

Plan de la grande basilique de Tipasa |

Au nord de cette église, s'élevaient

des bâtiments qui en dépendaient, mais les progrès

de la mer, rongeant le roc, les ont fait en partie disparaître.

On remarque d'abord une petite chapelle, A, avec une seule nef et une

abside à l'ouest : une mosaïque, assez mal conservée

et aujourd'hui recouverte de terre, y représente des agneaux paissant

parmi des asphodèles : symbole des chrétiens vivant en paix

sous la loi du Christ, qui s'était comparé lui-même

à un bon pasteur. Puis vient le baptistère, B. C'est une

salle carrée, pavée aussi d'une mosaïque consistant

en ornements divers; au centre se trouvent les fonts, bassin rond de 3m40

de diamètre avec trois degrés à l'intérieur.

On sait que, dans les premiers temps du christianisme, on ne se contentait

pas de répandre de l'eau sur le front des néophytes : dépouillés

de tous leurs vêtements, ils devaient entrer dans la piscine, où

ils se tenaient debout. L'évêque prenait un peu d'eau et

la leur versait sur la tête, un prêtre leur faisait au front

une onction avec de l'huile sainte ; ensuite, ils sortaient des fonts

et revêtaient des habits blancs. Ces cérémonies s'accomplissaient

la veille de Pâques ou de la Pentecôte.

- Dans notre piscine, on voit le trou par lequel l'eau s'écoulait

vers la mer, mais il n'y a aucune trace de conduit servant à l'introduire

: il est vraisemblable qu'elle était amenée au sommet de

la salle par un ou plusieurs tuyaux et se répandait en pluie dans

le bassin.

On entrait dans le baptistère par un vestibule, C, dont le pavement

de mosaïque porte une inscription en vers : elle recommande à

ceux qui veulent acquérir la vraie science de la vie de venir se

laver ici dans l'eau du baptême, don céleste. Ce vestibule

donnait sur une sorte de couloir, D, qu'une abside, presque entièrement

détruite, fermait au nord. C'était peut-être là

que les néophytes se dépouillaient de leurs vêtements.

Une mosaïque, d'un assez joli travail, y représente des oiseaux,

coq, canard, perdrix, flamant, entourés de branches, de poires,

d'oranges et de grenades. Des salles E et F, il ne subsiste presque rien.

Quant aux chambres G, II, I, communiquant entre elles, elles pouvaient

être chauffées ; leur dallage, formé de grandes tuiles

carrées, était supporté par de nombreuses petites

piles en briques et, dans les sous-sols ainsi formés, la vapeur

d'eau se répandait ( Sur ce mode

de chauffage, voir plus haut, p. 45-46. ). Au fond de la chambre

I, il y avait une baignoire qui servait sans doute aux néophytes,

car ils devaient présenter au baptême un corps pur de toute

souillure. C'était peut-être dans les espaces J, K, L, bas

et voûtés, qu'on préparait la vapeur d'eau nécessaire

au chauffage des salles précédentes. Enfin, il y avait dans

le voisinage deux citernes, M et N; la margelle de celle-ci a la forme

d'une base de colonne évidée.

LE CIMETIÈRE CHRÉTIEN DE L'OUEST

En franchissant le rempart, nous nous trouverons aussitôt au milieu

d'un cimetière.

Après l'agrandissement de la ville, les sépultures païennes

furent en général disposées de chaque côté

des routes qui sortaient de Tipasa, comme c'était l'usage chez

les Romains. On n'en a pas encore découvert beaucoup, car les terrains

qu'elles occupaient sont aujourd'hui très remblayés et en

partie couverts de cultures (Au delà

de l'ancienne porte de Césarée, sur la droite de la route

départementale et de chaque côté d'un ruisseau, on

remarque les restes de plusieurs colombaires.). Ces- tombes

par leurs formes et leur mobilier funéraire sont semblables à

celles de Cherchel, dont nous avons dit quelques mots.

Quant aux sépultures chrétiennes, elles se trouvent presque

toutes dans deux vastes cimetières, à l'ouest et à

l'est de Tipasa, en dehors du rempart, sur des collines qui dominent la

mer et d'où la vue embrasse de charmants paysages. Vieilles d'environ

quinze siècles, meurtries par le temps et les hommes, foulées

par les troupeaux, encadrées de sauvages broussailles, ces milliers

de tombes laissent à l'esprit une impression profonde. Elles sont

en général disposées de telle manière que

la tête du mort se trouve à l'ouest, regardant le soleil

levant, et, comme les tombes chrétiennes de Cherchel, elles ne

contiennent jamais aucun mobilier.

Beaucoup d'entre elles ont été creusées dans le roc.

Les plus simples sont des fosses, de forme rectangulaire, ou arrondies

du côté de la tête: elles présentent souvent

une feuillure, pour recevoir la dalle qui les couvrait. Les caveaux sont

nombreux aussi. On y pénètre soit par une petite ouverture

horizontale, placée à fleur de terre, soit par une porte

verticale; ces entrées étaient jadis défendues par

des dalles. A l'intérieur, un ou plusieurs morts ont été

déposés sur le sol même (probablement dans un cercueil

de bois qui a disparu), ou bien dans des fosses. Tout près du rempart,

on peut, si l'on a le pied sur, aller visiter plusieurs de ces grottes

funéraires, voisines les unes des autres : elles sont placées

le long d'un étroit sentier qui domine la mer d'une cinquantaine

de mètres (no 11). A l'intérieur de la plus grande, de larges

niches en forme d'arcades, disposées à droite, à

gauche et au fond, surmontent des fosses creusées dans des banquettes

qui ont été ménagées dans le roc à

cet effet. Trois autres tombes y ont été faites plus tard

: l'une d'elles a été pratiquée dans le sol, immédiatement

derrière la porte ; les deux autres sont en partie maçonnées,

en partie creusées sous la banquette du fond. Ce caveau était

décoré de peintures qui, par malheur, sont détruites

à peu près complètement. Au plafond, on distingue

des restes de tiges vertes; dans le fond de la niche de droite, deux personnages

vêtus de manteaux rouges et une bête dont l'espèce

n'est pas reconnaissable; au-dessus de la porte, un animal qui se dirige

à droite en galopant. Ces peintures rappellent celles dont les

chrétiens de Rome aimaient à orner, dans les catacombes,

les tombes de leurs morts.

Les cuves rectangulaires, en pierre calcaire, simplement déposées

à la surface du sol et jadis protégées par un couvercle,

qui a généralement disparu, sont bien plus nombreuses encore

que les tombes percées dans le roc. Quelques-unes d'entre elles

sont doubles et pouvaient recevoir deux corps. Des cuves semblables avaient

été couvertes par un massif demi-cylindrique en maçonnerie,

- c'est une forme de tombe que les Phéniciens semblent avoir importée

en Afrique, où elle s'est maintenue jusqu'à une très

basse époque ; - le devant de ce caisson était parfois orné

d'un revêtement en mosaïque, portant le nom du mort.

On rencontre moins fréquemment des mausolées, monuments

plus coûteux, qui convenaient aux riches. D'ordinaire carrés

ou rectangulaires et de dimensions très variables (2m50 à

13 mètres de côté), ils étaient surmontés

d'une voûte en berceau ou d'une toiture de tuiles, et contenaient

plusieurs cercueils en pierre, semblables à ceux dont nous venons

de parler, plus rarement quelque sarcophage en marbre, orné de

bas-reliefs. Certains de ces mausolées offraient des dispositions

particulières. L'un d'eux, situé dans le cimetière

occidental, à une soixantaine de mètres du rempart, a été

fouillé récemment par M. l'abbé Grandidier, curé

de Tipasa (no 12). De forme ronde, il mesure dix-huit mètres de

diamètre. Des colonnes engagées dans la maçonnerie

en ornaient le pourtour extérieur. L'entrée regardait la

mer. Au dedans, il présentait quatorze grandes niches à

arcades, occupant tout le pourtour du monument, et dont chacune abritait

un cercueil. Plus tard, la partie centrale fut envahie par d'autres tombes

semblables.

L'ÉGLISE DE L'ÉVÊQUE ALEXANDRE

L'édifice le plus important de ce cimetière a été

découvert en 1892 par l'abbé Saint-Gérand. Il se

trouve à environ cent cinquante pas de ce mausolée (no 13).

C'est une construction en. moellons, d'une forme assez irrégulière,

qui a été déterminée par l'existence de salles

voisines, d'époque antérieure. Le plan présente à

peu près l'aspect d'un trapèze, dont le plus grand côté

mesure vingt-trois mètres. Cette chapelle, dans laquelle on entrait

par de petites portes ouvertes sur les flancs , est divisée, dans

le sens de la longueur, en trois nefs, séparées par deux

rangées de piliers. A l'est, au fond de la nef centrale, qui est

entièrement pavée en mosaïque, se trouve une sorte

d'estrade à laquelle on accède par deux petits escaliers

latéraux. Elle est constituée par neuf tombeaux en pierre,

alignés, et elle supportait un autel, aujourd'hui détruit.

Qu'étaient ces tombeaux? L'inscription commémorative, tracée

sur la mosaïque de la nef, au bas de l'estrade ( Elle

est actuellement recouverte de terre, comme l'épitaphe d'Alexandre,

dont il sera question tout à l'heure), va nous le dire.

Elle est en vers (avec de maladroites imitations de Virgile), amphigourique

et très prétentieuse :

""

Ce brillant édifice que l'on admire, ces toits aux faîtes

éclatants, ce saint autel que vous voyez ici ne sont pas l'oeuvre

des grands de la terre, mais celle de l'évêque Alexandre,

dont ce travail glorieux fera vivre le nom triomphant à travers

les siècles. La renommée fait connaître à tous

son noble ouvrage. C'est qu'il a placé dans cette belle demeure

les justes du temps passé, qu'un long oubli avait soustraits aux

regards. Maintenant, ils brillent au grand jour, reposant sous un bel

autel, et ils se réjouissent de voir fleurir leurs couronnes unies.

Voilà ce qu'a conçu, ce qu'a a exécuté leur

noble gardien. De tous côtés, pressée du désir

de voir, la foule des chrétiens accourt; heureux de toucher de

leurs pieds les seuils sacrés, et chantant des cantiques, ils viennent

tendre leurs. mains pour recevoir la communion.

Ces tombeaux sont donc ceux des " justes du temps passé ",

probablement des premiers évêques de Tipasa, dont les corps

furent réunis par leur successeur Alexandre, et en l'honneur desquels

il fit construire l'église que nous visitons, vers la fin du quatrième

siècle.

Une abside se voit à l'autre extrémité de la nef

centrale, au couchant. Mais la disposition des pierres prouve qu'elle

n'existait pas dans le plan primitif de la chapelle. En avant, la mosaïque

présente sept rangées de poissons, puis l'épitaphe

d'Alexandre, enseveli à cet endroit. Dans le même style ampoulé

que l'inscription voisine, elle vante les vertus de ce saint évêque,

fidèle toute sa vie à l'égliSe catholique, observateur

de la chasteté, ami des pauvres, adonné tout entier aux

oeuvres de charité, et dont les enseignements ont su rendre florissante

l'innombrable population de Tipasa. " Son àme est dans

le séjour de délices, son corps repose ici en paix, attendant

la résurrection des morts, afin d'être associé aux

saints dans la possession du royaume céleste. "

C'était pour les premiers chrétiens un grand privilège

d'être enterrés auprès des saints, des personnages

vénérés : on croyait que, par la vertu de ce voisinage,

leurs corps ressusciteraient plus vite au jour du jugement dernier. Aussi

la petite église contient-elle de nombreuses tombes : la nef de

droite en est encombrée ; d'autres ont été placées

entre les piliers, et, selon une coutume que l'on retrouve souvent en

Afrique, leur couvercle a reçu un placage en mosaïque, avec

le nom et l'éloge du mort. A un vieillard, on décerne cette

belle louange : " Même après sa mort, il vit par ses

bienfaits ; on dit d'une jeune femme, Astania, qu'elle était "

très illustre par ses grands ancêtres ".

LA COLLINE CENTRALE

Quittons cet intéressant cimetière de la colline de l'ouest

et revenons à l'intérieur de la ville, en suivant la côte.

Nous arriverons ainsi à la colline centrale, aujourd'hui couronnée

par un phare. C'était en ce lieu, nous l'avons dit, que Tipasa

se trouvait resserrée aux premiers temps de son existence. Les

maisons, disposées le long de rues droites et bien dallées,

y sont plus nombreuses que partout ailleurs. On y reconnaît aussi

des puits et, de grandes citernes bien conservées. Un écrivain

ancien (celui qui écrivit la vie de sainte Salsa, dont nous parlerons

tout à l'heure) nous apprend que sur cette colline, dont il donne

une description très exacte, s'élevaient aussi un grand

nombre de sanctuaires païens et que, pour cette raison, on l'appelait

le quartier des temples. La végétation y est si touffue

qu'on ne saurait reconnaître la place de ces édifices ; d'ailleurs,

ils ont pu être emportés par les flots ou recouverts par

des constructions postérieures. On a cependant trouvé, au

point désigné sur la carte par le n° 14, des fragments

d'architecture, colonnes, bases, corniches, fausse porte, d'un bon travail

et qui ont dû appartenir à quelque temple important, construit

peut-être au premier siècle de notre ère.

LA PARTIE ORIENTALE DE LA VILLE

En redescendant par le chemin du phare, nous gagnons le port actuel. Près

de là, on remarque un curieux monument (no 15), aujourd'hui baigné

par la mer qui, comme on le sait, a fait d'assez grands progrès

sur ce rivage. De forme rectangulaire, haut d'environ 3m50, creux à

l'intérieur, il n'a pas été construit en matériaux

apportés à cet endroit, mais on l'a ménagé

dans le roc, dont, tout autour, le niveau a été très

abaissé et aplani, par suite de l'exploitation de carrières.

Ce monument avait un couvercle en pierres de taille qui s'est en partie

conservé ; l'action des vagues a miné sa base, si bien qu'il

est aujourd'hui très incliné. C'était peut-être

un mausolée, antérieur à l'agrandissement de la ville,

comme celui que nous avons rencontré à côté

de la fontaine ( Voir plus haut, p.

106.). - Poursuivons notre route le long de la mer, dans la

direction de l'est. En chemin, nous rencontrerons un petit cimetière

romain, remontant aussi aux premiers temps de l'empire, et qui, englobé

plus tard dans la nouvelle enceinte, fut recouvert par des habitations

(no 16). Un certain nombre de tombes ont été fouillées;

elles présentaient le mobilier funéraire usuel. Ce sont

soit des fosses où étaient couchés des squelettes,

soit des trous qui contenaient des urnes enfermant des cendres humaines.

LA BASILIQUE DE SAINTE SALSA

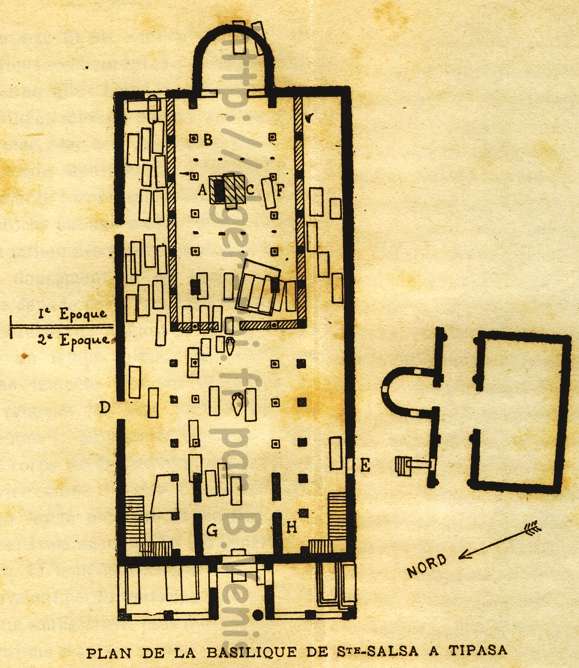

Basilique de Sainte salsa à Tipasa |

On franchit ensuite le rempart et on entre dans le grand cimetière

chrétien de l'est. Il est inutile d'en décrire les sépultures,

qui ressemblent à celles que nous avons vues de l'autre côté

de la ville. Mais on devra y visiter un édifice important par les

souvenirs historiques qui s'y rattachent : la basilique de sainte Salsa

(no 17).

Un savant jésuite a retrouvé, il y a quelques années,

dans deux manuscrits de la Bibliothèque Nationale, à Paris,

un écrit dû à un Tipasien qui vivait vers le début

du cinquième siècle de notre ère. Il y raconte la

mort glorieuse d'une sainte locale, Salsa, dont le nom se retrouve dans

des listes de martyrs africains. Bien que les parents de Salsa fussent

restés attachés aux pratiques du paganisme, elle avait reçu

le baptême et, quoiqu'elle fût àgée de quatorze

ans à peine, elle était animée d'une foi enthousiaste.

Il n'y avait encore qu'un petit nombre de chrétiens à Tipasa

; cependant les persécutions avaient cessé. Les cultes païens

n'étaient plus célébrés officiellement; sur

la colline des temples, les sanctuaires des dieux et des empereurs divinisés

tombaient en ruines. On n'y adorait plus qu'un dragon de bronze à

tète dorée. - Ces indications nous reportent vers l'époque

où régnait Constantin le Grand, au premier tiers du quatrième

siècle (aucune date précise n'est donnée par notre

auteur).

Un jour les parents de Salsa l'emmenèrent contre son gré

à une fête qui se célébrait sur la colline.

La jeune fille fut prise d'indignation en voyant les sacrifices, les réjouissances

impures, les danses,les contorsions fanatiques des idolâtres; mais

le sermon qu'elle leur fit excita leur risée. La fête terminée,

tous ces gens, ivres, s'endormirent; Salsa en profita aussitôt pour

saisir la tête du dragon et la précipiter dans la mer, sans

être vue de personne.

Peu de temps après, elle revint au sanctuaire, avec l'intention

de jeter cette fois dans les flots le corps même de l'idole. Elle

y réussit, mais la statue de bronze fit en tombant un tel fracas

que les gardiens accoururent. La populace s'empara de la jeune fille.

Lapidée, percée de coups d'épée, piétinée,

mise en pièces, elle fut enfin jetée à la mer, car

ses meurtriers voulaient qu'elle reslàt sans sépulture.

La mer reçut le corps comme dans un berceau ; elle ne l'accrocha

pas aux roches, elle ne l'ensevelit pas au milieu des algues profondes,

mais, le caressant doucement de ses vagues, elle le porta jusque dans

le port. Presque à ce moment, un certain Saturninus, venant de

Gaule, y jetait l'ancre par un temps calme. Mais voilà que soudain

une tempête violente s'élève et fait courir au vaisseau

les plus grands dangers. Dans son sommeil, Saturninus reçoit l'ordre

de recueillir le corps de la martyre, qui se trouve sous son navire :

sinon il périra. Une fois réveillé, il crut à

un songe menteur et ne tint aucun compte de cet avertissement. Le lendemain

et le jour suivant, la tempête redoubla : les gens de l'équipage

avaient perdu tout espoir de sauver le vaisseau et ne souhaitaient plus

que leur propre salut. Saturninus reçut un second avertissement,

puis un troisième. Il se décida enfin à obéir

et

plongea dans la mer. Aussitôt sa main, guidée par Dieu, toucha

la ceinture de la martyre : il prit dans ses bras le corps et reparut

à la surface, " rapportant d u sein des flots cette précieuse

perle du Christ." Dès que l'air revit le corps sacré,

la mer s'apaisa et les vents tombèrent. Saturninus et ses compagnons,

rendant grâces à Dieu, portèrent sur la côte

la dépouille de Salsa, qui fut ensevelie dans une humble chapelle,

au-dessus même du port.

L'auteur ajoute que le rebelle Firmus, n'étant pas parvenu, après

plusieurs jours d'efforts, à ouvrir une brèche dans les

remparts de Tipasa qu'il assiégeait, entra dans le sanctuaire de

sainte Salsa, situé en dehors des murs. Il implora la protection

de la martyre, mais ses prières furent repoussées, le pain

et le vin qu'il offrit à l'autel tombèrent à terre,

les cierges qu'il alluma s'éteignirent. Furieux, il frappa de sa

lance le tombeau de Salsa. Dans le vestibule même, il tomba de cheval

; ce jour-là et dans la nuit qui suivit, son armée fut vaincue

et mise en déroute : lui-même dut lever le siège et,

peu de temps après, il périt, victime de son impiété.

Quand les lois impériales eurent aboli le paganisme, le sanctuaire

du dragon, sur la colline des temples, fut occupé par les Juifs

qui en firent une synagogue. Mais bientôt l'Église prit possession

de ce lieu, sanctifié par la mort de Salsa, et elle y fit bâtir

une basilique, placée sous son vocable. - Cet édifice n'a

pas été retrouvé et il est possible qu'il se soit

écroulé dans la mer.

Comme nous l'avons fait remarquer à propos de sainte Martienne,

l'acte accompli par la jeune Salsa était contraire à la

discipline chrétienne. Elle n'en reçut pas moins le titre

de martyre, et les habitants de Tipasa la vénérèrent

comme la patronne de leur cité. Plusieurs générations

s'appliquèrent à agrandir, à embellir la basilique

qui fut construite au-dessus de sa tombe.

L'auteur du touchant récit qui vient d'être résumé

nous apprend qu'elle s'élevait au-dessus du port et hors de la

ville. L'indication est très exacte. C'est en effet à trois

cents mètres environ au delà du rempart que se dresse cette

ruine respectable. Nous en donnons ci-joint le plan.

L'édifice a été construit par-dessus un petit cimetière

païen, dont on a retrouvé. plusieurs tombes, enfouies dans

ses fondations. L'une d'elles pourtant, conservée religieusement,

a été longtemps comme le centre de cette basilique (A sur

notre plan). Elle consiste en un cercueil en pierre dont on a trouvé

le couvercle brisé et l'intérieur vide, car il avait été

violé ; en avant, était placé un bloc taillé

en forme de caisson demi-cylindrique, sur lequel se lit le nom de la morte

qui reposait dans ce cercueil. C'était une païenne, riche

et vénérable matrone de soixante- trois ans, appelée

Fabia Salsa : ses fils, filles et petits-enfants lui avaient élevé

ce monument en reconnaissance de l'éducation qu'ils avaient reçue

d'elle, et aussi, ajoutent-ils, de la fortune qu'elle leur avait laissée.

Fabia Salsa était certainement de la même famille que la

jeune sainte : l'apparition en ce lieu du nom de Salsa, si rare qu'on

ne t'a rencontré nulle part ailleurs, le prouve assez. Ainsi la

martyre fut ensevelie dans le lieu 41e sépulture des siens, qui

semblent avoir tenu un rang assez distingué à Tipasa. C'est

sans doute à cause de cette parenté que le monument de Fabia

Salsa, malgré son caractère païen, resta intact et

bien en évidence au milieu de la nef de la basilique.

|

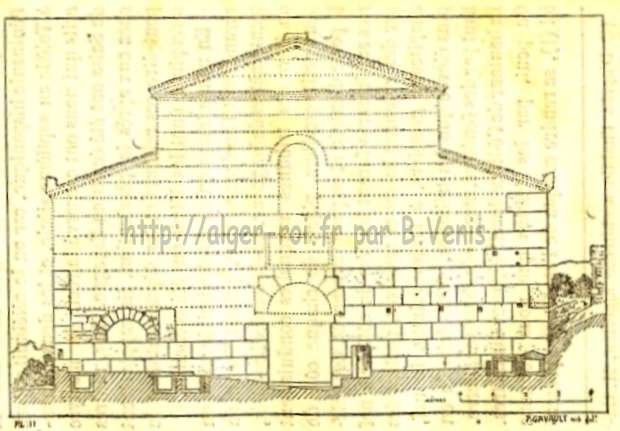

Coupe de la façade |

Le sanctuaire, bâti en belles pierres

de taille, était d'abord carré et ne mesurait que quinze

mètres de côté : c'est là probablement l'humble

chapelle dont parle l'écrivain. L'entrée principale, comme

dans les églises de la ville que nous avons décrites, regardait

l'occident. En outre, une petite porte s'ouvrait sur le côté

gauche. A l'intérieur, deux rangées de piliers, surmontés

d'arceaux, séparaient les deux bas-côtés de la nef

centrale, qui se prolongeait au fond par une abside, en forme d'hémicycle,

réservée au clergé. Sur les flancs des piliers les

plus rapprochés de l'abside, ont été pratiqués

à des hauteurs assez variables des trous carrés où

entraient jadis des barres, auxquelles on attachait sans doute des rideaux.

D'autres trous plus petits, percés plus bas dans les mêmes

piliers, peuvent faire croire à l'existence d'une grille entre

la nef et les bas-côtés.

Au cinquième siècle, toute cette nef, sauf l'espace occupé

par la tombe de Fabia Salsa, a été recouverte d'une mosaïque

aux brillantes couleurs, aux dessins variés, tresses, zigzags,

losanges, rangées d'écailles, etc. Elle est très

endommagée, ce qui tient à sa mauvaise fabrication et aussi

aux remaniements qu'a subis plus tard cette partie de l'église.

Après l'avoir découverte en 1891, on eut la précaution

de la recouvrir, mais, depuis, la terre qui la préservait a été

enlevée par les visiteurs et, si des mesures préservatrices

ne sont pas prises promptement, elle sera bientôt entièrement

perdue (Cette observation peut s'appliquer

aux mosaïques de l'église d'Alexandre et à celles du

baptistère.). Entre la tombe de Fabia Salsa et l'abside,

sur le côté gauche de la nef, un cadre a été

ménagé dans la mosaïque (B, sur le plan). On y lit

une inscription en mauvais vers, qui donne le nom de la martyre : u Ces

dons que vous voyez, au lieu où brille le saint autel, sont dus

aux soins, sont l'oeuvre de Potentius, qui se réjouit d'accomplir

la tache qui lui a été confiée. C'est ici que repose

la martyre Salsa, toujours plus douce que le nectar ( Il

y a là un jeu de mots, fort piteux, qu'il n'est pas possible de

traduire. Le nom de Salsa, qui veut dire salée, y est opposé

à la douceur du nectar. De semblables calembours ne sont pas rares

chez les plus graves écrivains ecclésiastiques, chez saint

Augustin par exemple.), qui a mérité d'habiter

toujours au ciel, en pleine béatitude. Heureuse d'accorder au pieux

Potentius une faveur qui puisse le récompenser de sa peine, elle

rendra " témoignage de son mérite dans le royaume des

cieux. " On connaît un évêque appelé Potentius

qui, vers 446, fut chargé par le pape Léon le Grand de faire

une enquête au sujet d'irrégularités commises, en

Maurétanie Césarienne, dans des élections épiscopales.

C'est peut-être le même

personnage qui est nommé ici. Le style de cette mosaïque permet

de la dater du milieu du cinquième siècle, et cette époque

paraît bien convenir aux travaux d'embellisement mentionnésdans

l'inscription. Venus d'Espagne en 429, les Vandales avaient ravagé

l'Afrique, et les édifices chrétiens avaient été

surtout atteints par les dévastations de ces hérétiques.

Mais, par un traité conclu en 442, leur roi Genséric rendit

à l'empereur les Maurétanies, qui eurent alors quelques

années de répit et purent réparer leurs ruines. Cette

tranquillité dura peu : en 455, Genséric s'empara de toute

l'Afrique romaine.

Ce fut, il y a quelque vraisemblance à l'admettre, pendant ce court

intervalle que Potentius fit exécuter dans le sanctuaire de sainte

Salsa les travaux dont il s'agit : il était peut-être évêque

de Tipasa.

Où se trouvaient, au quatrième et au cinquième siècles,

le tombeau de Salsa et l'autel, sans doute placé auprès

ou au-dessus de ce tombeau ? Il est difficile de le dire. On pourrait

se demander si le corps de la martyre, recueilli, par Saturninus et ses

compagnons, ne fut pas déposé dans le cercueil de Fabia

Salsa : ce serait la meilleure explication à donner de la vénération

profonde témoignée par les chrétiens de Tipasa à

cette sépulture païenne, ainsi que de la place occupée

par l'inscription commémorative, qui a été tracée

juste derrière elle. Cependant si Salsa avait été

ensevelie dans la tombe d'une de ses parentes et y avait reposé

encore au temps où vécut l'écrivain qui célébra

ses louanges, il y a tout lieu de croire que celui-ci l'aurait dit. Il

est plus probable que le tombeau de la sainte était dans l'abside,

dont l'intérieur est aujourd'hui détruit. Par-dessus, aurait

été placé un autel, sans doute en bois, abrité

peut- être par une sorte de dais, qu'auraient supporté quatre

colonnes de marbre dont on a retrouvé çà et là

des fragments.

Plus tard, l'église subit d'importantes modifications..Une partie

de la mosaïque et la tombe de Fabia Salsa (placée, comme on

le sait, vers le milieu de la nef) furent cachées sous un grand

socle en maçonnerie (lettre C du plan), construit à la hâte

et avec des matériaux disparates, mais revêtu extérieurement

de plaques de marbre dont. quelques-unes, celles des angles, étaient

ornées. de rameaux sculptés (La

plus grande partie de ce socle a dû être' détruite

pour examiner le tombeau de Fabia Salsa qu'il dissimulait.).

On entoura ce socle d'une grille, dont les piliers en pierre sont encore

visibles, et, par devant, on plaça une balustrade, en pierre aussi,

avec des dessins ajourés reproduisant divers ornements, entre autres

une croix sur laquelle est posée une colombe. Sur le socle même,

fut dressé un grand sarcophage en marbre, fabriqué au troisième

siècle. Il représente une aventure galante de la mythologie

grecque : la déesse Séléné (la Lune), descendue

du ciel sur son char pour venir rendre une visite nocturne au beau pâtre

Endymion, dont elle s'était éprise. Les chrétiens

pressés avaient mis la main sur ce sarcophage, sans s'inquiéter

de l'indécence du sujet ; ils n'avaient voulu y voir qu'une belle

oeuvre du temps passé, propre à orner leur église

: à cette époque de profonde décadence artistique,

on ne se sentait plus capable de faire aussi bien. La place d'honneur

que le sarcophage occupait au milieu du sanctuaire, la sauvagerie incroyable

avec laquelle il fut brisé plus tard, par les musulmans probablement,

et réduit en petits morceaux (On

en a retrouvé plus de trois cents qui sont loin de suffire à

le reconstituer tout, entier.), doivent faire croire qu'il

a enfermé des restes très vénérés,

sans aucun doute ceux de la sainte à laquelle l'église était

dédiée. Il y a donc eu, lors de la construction du socle,

une translation du corps de Salsa. Or les premiers chrétiens éprouvaient

une grande répugnance à déplacer les restes de leurs

martyrs; ils ne s'y décidaient que pour des motifs très

sérieux. On peut se demander si, lors de leur fuite en Espagne

sous le roi vandale Hunéric, les Tipasiens n'emportèrent

pas avec eux les ossements de leur patronne, dont la protection, en ce

temps d'épreuves, leur paraissait plus que jamais nécessaire..

Ils répandirent en tout cas son culte dans la Péninsule

hispanique, car on le célébrait encore à Tolède

au septième siècle, et les deux manuscrits qui nous ont

conservé le récit du martyre de Salsa ont été

écrits en Espagne. Mais, rentrés chez eux après la

persécution, ils rapportèrent peut-être ces reliques

et les déposèrent dans le sarcophage dont les débris

ont été recueillis.

En même temps qu'on construisait le socle, on agrandissait l'ancienne

église, qui eut désormais trente mètres de longueur.

Au-dessus des bas-côtés, on éleva des tribunes auxquelles

conduisirent deux petits escaliers, placés de chaque côté

de la porte d'entrée et en partie conservés. Ces galeries

supérieures furent bordées du côté de la nef

par des colonnes basses et massives, portant des chapiteaux grossiers,

à larges volutes. La nef, plus élevée que les tribunes,

était éclairée en haut par des fenêtres, munies

de chàssis en pierre. La hauteur de l'édifice devait dépasser

dix mètres. On peut, par les dessins que nous donnons ici (

D'après l'habile architecte algérien, M. Gavault, dont nous

regrettons la perte récente.), se rendre compte de l'aspect

que présentaient la façade et l'intérieur. Par devant,

se voient les restes d'un porche, dont le toit incliné s'appuyait

sur six piliers et que bordait une balustrade formée de dalles

ajourées. Deux portes (lettres D et E) s'ouvraient sur les côtés

latéraux de l'église. Celle du nord est encore bien conservée;

au-dessus d'elle, à droite et à gauche, ont été

ménagées de petites lucarnes qui éclairaient les

bas-côtés. - Tous ces travaux paraissent dater de la première

moitié du sixième siècle. Peut-être ont-ils

été faits sous le règne du souverain vandale Hildéric,

qui, adoptant une politique nouvelle, rendit la paix aux catholiques de

ses États, en 523. Le culte fut alors rétabli partout, les

basiliques tombées en ruines se relevèrent et d'autres furent

construites.

Nous avons dit, en décrivant la chapelle de l'évêque

Alexandre, que c'était un honneur d'être enseveli auprès

des martyrs. Aussi les tombes chrétiennes sont-elles nombreuses

dans la basilique de sainte Salsa. Elles abondent surtout dans le bas-côté

de gauche, mais on en rencontre à peu près partout, même

sous le porche. Deux d'entre elles étaient des amphores, dans lesquelles

reposaient des enfants (Sur ce genre

de sépulture, voir plus haut, p. 65); presque toutes

les autres, des auges rectangulaires en pierre. Celle qui a été

creusée à côté du socle, à droite (F),

a très probablement contenu les restes d'un personnage important.

Quelques- unes sont recouvertes d'un dallage en mosaïque où

se lit, au milieu d'un cadre richement orné, le nom du mort, d'ordinaire

accompagné de la mention : " Il s'est retiré en paix.

"

A une très basse époque, sans doute au temps de la domination

byzantine, on construisit, à l'intérieur de la nef et en

avant des piliers, une double colonnade très barbare et composée

des éléments les plus divers, pris un peu partout : fûts

de hauteurs inégales, en pierre calcaire, en marbre ou en granit,

chapiteaux aux moulures variées, bases élégantes

ou à peine dégrossies. En arrière de la porte d'entrée,

les colonnades furent remplacées par deux murs pleins (G, H).

Enfin, peu de temps sans doute avant la conquête définitive

du pays par les Arabes, et après que l'édifice eût

été en grande partie détruit par le feu, on entoura

à la hâte d'un mur très grossier la partie de la nef

où était conservé le tombeau de la sainte. Ce mur

a été bâti avec les débris mêmes de l'église.

Ce fut vraisemblablement le dernier témoignage de dévotion

des Tipasiens à l'égard de leur martyre. La destruction

complète du sanctuaire vint ensuite, et des indigènes établirent,

au milieu de la ruine, des gourbis dont on a constaté les restes.

A quelques pas au sud de la basilique, se trouve une petite construction

qui en était sans doute une dépendance. Elle n'a été

déblayée qu'en partie. On y reconnaît un couloir orné

de colonnes, flanqué, au nord, par une pièce en forme de

demi-cercle, - probablement une chapelle, et, au sud, par une grande salle

qu'on a trouvée remplie de tombes, mais qui servait peut-être

primitivement à un autre usage; tin étage s'élevait

jadis au-dessus.

LA CAMPAGNE

Au delà du rempart, au delà des cimetières, s'étendait

la campagne avec ses nombreuses fermes et villas. II y avait aux environs

de Tipasa plusieurs grandes propriétés. L'une d'elles, située

à un kilomètre au sud-est de la ville, appartenait aux Hortensii

: on y a retrouvé des salles pavées de riches mosaïques

et une curieuse fabrique de vin, avec des pressoirs et des cuves bien

conservés. A l'ouest, à une distance de trois kilomètres

et contre la mer, dans la propriété actuelle de Madame Demonchy,

se trouvait le domaine d'un certain Saedius Octavius Felix, qui fut duumvir

ou maire de lipasa : entre divers bâtiments, on distingue des bains

particuliers, pavés de mosaïques, et, récemment, un

beau sarcophage en marbre, orné de reliefs, a été

découvert en ce lieu (en voir la description au chapitre suivant).

Sur la route de Cherchel, à neuf kilomètres et demi de Tipasa,

se dresse la ruine imposante d'un château, rappelant les forteresses

féodales de France. La porte monumentale était flanquée

de deux grosses tours carrées, et la façade, longue de vingt-cinq

mètres, se terminait à droite et à gauche par deux

tours rondes. Cette puissante construction témoigne de la richesse

du propriétaire, dont le nom est gravé au-dessus de la porte

: c'était un certain M. Cincius Hilarianus, qui vivait au troisième

ou au quatrième siècle. Mais elle prouve aussi combien était

grande l'insécurité dans la campagne, presque aux portes

d'une capitale où résidait une nombreuse garnison. Jamais

le pouvoir impérial n'a su pacifier entièrement les Maurétanies,

et de graves révoltes, des invasions de pillards étaient

sans cesse à craindre. Contre ces menaces perpétuelles,

les villes construisaient de solides murailles, comme celles qui entouraient

Césarée et Tipasa; quant aux paysans, que le gouvernement

ne savait pas défendre, ils se groupaient autour des grands propriétaires,

dont les chàteaux-forts les abritaient en cas de danger, mais qui

naturellement se faisaient payer cher leur protection : la féodalité

se constituait ainsi en Afrique.