CHAPITRE II

VISITE DES RUINES

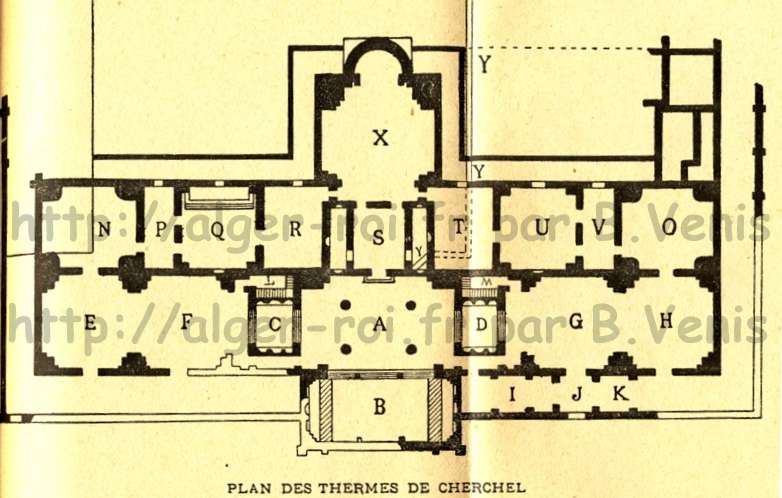

LES THERMES DE L'OUEST

plan des thermes

de Cherchel

|

La ruine la plus intéressante de Cherchel

se trouve au nord-ouest de la petite ville, près de la mer (n°

1 sur notre carte). Les Arabes l'appelaient le palais du Sultan, mais

ce sont des thermes ou bains publics, ainsi que l'ont prouvé des

fouilles faites à diverses époques : en 1842, en 1856, et

surtout en 1886-1889, ces dernières sous la direction de M. Waille

et des commandants du pénitencier militaire. Nous donnons ci-contre

le plan des salles visibles une partie de l'édifice est en effet

recouverte par les constructions voisines : la manutention à l'est,

la prison civile au sud. - Ce qui frappe tout d'abord, c'est la symétrie

presque parfaite des aménagements : on voit que ces thermes ont

été élevés d'un seul coup, suivant un plan

bien conçu. D'après leurs dispositions architecturales et

leur décoration, ils paraissent appartenir à la fin du second

siècle ou au commencement du troisième, époque de

grande prospérité pour Césarée, comme nous

l'avons t. Quelques remaniements, du reste peu importants, ont été

faits plus tard. La construction est en éclats de pierre, noyés

dans du mortier, avec des assises de petites pierres plus ou moins rectangulaires

pour parement, et des parties en briques plates (surtout aux angles, aux

niches, aux portes, aux fenêtres). Sauf de très rares exceptions,

on n'a pas employé de grandes pierres de taille, matériaux

plus coûteux, plus longs à préparer, plus difficiles

à mettre en place: on était pressé et on voulait

faire des économies sur les parties de œuvre qui devaient

rester cachées aux yeux ; le luxe était réservé

aux revêtements et à la décoration. Les parois étaient

en effet couvertes de plaques de marbre de différentes couleurs

; les plafonds, de mosaïques ou de stucs peints; le sol des salles,

de dallages en mosaïque ou e marbre. De nombreuses statues- on a

retrouvé les fragments de. plus de cinquante d'entre elles - animaient

les niches ou étaient placées sur des bases, le long des

murs. C'étaient des divinités, Jupiter, Mercure, Apollon,

Bacchus., Esculape, Vénus, Hercule, etc.; des satyres et des pans,

compagnons de Bacchus, personnages aussi familiers à l'art gréco-romain

que les amours à notre art du dix-huitième siècle

; des sujets de genre, comme le Tireur d'épine; des femmes drapées

dans de larges manteaux, aux plis harmonieux. La plupart de ces statues

ont été transportées au musée, où nous

les retrouverons. Elles sont d'un travail fort inégal, car les

commandes furent données à divers artistes qui ne se valaient

pas tous; il semble aussi qu'un certain nombre d'entre elles aient été,

lors de la construction des thermes, enlevées à des monuments

datant d'une époque plus ancienne, où l'habileté

des sculpteurs était plus grande. On ne les avait pas disséminées

au hasard dans ce vaste édifice : elles paraissent, au contraire,

avoir été groupées de telle sorte que, dans les diverses

pièces et dans les niches symétriques de chaque salle, les

figures semblables ou analogues se fissent pendant ou vis-à-vis

: dieux avec déesses, satyres avec satyres, etc. Aux premiers siècles

de notre ère, les thermes ne servaient pas seulement à prendre

des bains, dont les Romains, il faut le dire, ressentaient le besoin beaucoup

plus fréquemment que nous ; c'étaient aussi des lieux de

rendez-vous, ayant sur les places l'avantage de pouvoir être fréquentés

en tout temps : l'on y venait causer, flâner, jouer, essayer les

modes nouvelles, parfois traiter d'affaires sérieuses. C'étaient

les cafés de l'époque, avec cette différence que

les thermes étaient des établissements publics, construits

par des municipalités soucieuses de l'hygiène et, plus encore,

de l'agrément de leurs concitoyens. Aussi ne doit-on pas s'étonner

des grandes dimensions et de la magnificence de ces monuments, que l'on

rencontre partout dans le monde romain. A Cherchel, il y en avait au moins

trois, répartis dans divers quartiers ; mais ceux dont nous parlons

en ce moment étaient certainement les plus importants.

L'entrée principale se trouvait, croit-on, à l'est, à

l'endroit où s'élève actuellement la manutention.

On a exhumé là les restes d'un beau .portique, auquel plusieurs

marches donnaient accès. Les colonnes, en granit vert, avaient

plus de huit mètres de hauteur, et des chapiteaux à volutes,

de l'ordre que l'on appelle ionique, les surmontaient. La tradition veut

qu'au seizième siècle, les constructeurs de la grande mosquée

( hôpital militaire, n° 14 sur la carte), y aient pris les fûts

qui ont fait donner à ce monument religieux le nom de mosquée

aux cent colonnes. Il est possible que d'autres portiques, dont il ne

reste plus trace, aient fait le tour des thermes tout entiers.

Dans la partie que l'on peut visiter aujourd'hui, la principale salle,

longue de vingt-quatre mètres, large de quatorze, est indiquée

sur notre plan par la lettre A. Le sol en était recouvert de dalles

faites d'un bel onyx, aux veines jaunes, brunes et blanches, provenant

de carrières situées dans la province d'Oran. Quatre énormes

colonnes de granit, d'un mètre de diamètre, soutenaient

le toit; quelques débris en sont conservés. Cette salle

était ornée de statues de satyres, représentés

dans diverses attitudes : tenant une flûte, jouant avec une panthère,

ou groupés avec de voluptueux hermaphrodites, au sexe ambigu .

En avant, s'étend une grande piscine pour les bains froids, B,

pavée d'une mosaïque grossière et plaquée de

marbre. On y descendait par quatre marches. Les niches latérales

étaient occupées par des images de femmes drapées

; celles du fond, probablement par quatre grandes statues de dieux : un

Jupiter, qui est maintenant au Louvre ; un Neptune, qu'on a transporté

à Alger, et deux Vénus nues, dont l'une se trouve au musée

de Cherchel (no 20 de notre catalogue, au chapitre III), tandis que le

torse de l'autre fait l'ornement du musée d'Alger. Ce bassin a

été plus tard rétréci, nous ne savons pourquoi

(Les deux murs d'époque postérieure

sont indiqués sur notre plan par des traits inclinés. ).

- La salle A était aussi flanquée de deux autres bassins

plus petits, C et D, jadis surmontés de statues de femmes analogues

à celles de la piscine principale.

A droite comme à gauche de cet ensemble, deux grandes pièces,

E et F, G et H, sont pavées de mosaïques présentant

des ornements divers, aux brillantes couleurs : lignes brisées,

losanges, tresses, rosaces enfermées dans des cercles et dans des

hexagones, croix aux branches recourbées. On n'y trouve aucun bassin

: c'étaient sans doute soit des vestibules, soit des salles de

conversation ou de jeu. Les cabinets ou couloirs I, J, K étaient

aussi décorés de mosaïques. Dans de petits réduits,

L et M, s'élèvent des cages d'escaliers qui menaient aux

parties hautes de l'édifice : sur une terrasse, ou à des

chambres situées au-dessus des pièces B, S, T, car les dimensions

de la salle A ne comportaient certainement pas d'étage supérieur.

Par derrière, deux grands vestibules, N et 0, pavés aussi

de mosaïques, d'une facture assez grossière (On

ne voit actuellement que celles de la salle 0; le sol de la salle N est

recouvert de terre.), occupent les deux extrémités

d'une longue série de chambres, P, Q, H, S, T, U, V, qui pouvaient

être chauffées : on y prenait des bains chauds ou tièdes

dans des baignoires Mobiles, qui ne sont pas conservées. Les murs

en étaient doublés par des tuiles, posées verticalement

et qui formaient, quelques centimètres en avant, une sorte de paroi

ou rideau, de telle manière qu'un vide étroit fût

ménagé dans l'intervalle. Sur l'aire des chambres, se dressaient,

à des distances égales, de nombreuses piles de petites briques,

hautes d'environ un mètre, qui supportaient un deuxième

sol en béton, aujourd'hui disparu dans les salles R, S, T, U,

A travers ces couloirs latéraux et ce sous-sol, circulait la vapeur

d'eau produite par des fourneaux voisins, et ainsi un température

douce, humide, semblable à celle des bains maures, régnait

dans les chambres. Il y a au fond de salle Q une vaste baignoire, maçonnée

sans doute à une époque tardive ; on y entrait après

avoir franchi trois marches. En face, dans une niche

carrée, une statue représentant une divinité, Vénus

drapée ou Coré (Voir le

n° 29 du musée, au chapitre III.), s'élevait

sur une base de marbre blanc, encore en place. De l'autre côté

des thermes, dans la salle 13, symétrique celle-là, la niche

paraît avoir été occupée par un Hercule. En

l'état actuel, il est impossible de reconnaître avec certitude

la destination précise des diverses pièces. Celle qui est

indiquée par la lettre S, et dont le sol se trouvait jadis de plain-

pied avec les seuils, encore apparents, des portes, était flanquée

de deux cabinets; elle mettait en communication la salle dallée

d'onyx A avec une autre grande salle, X. Cette dernière pièce,

qui pouvait aussi être chauffée, et dont la voûte reposait

sur d'énormes massifs de maçonnerie, se terminait à

l'ouest par un espace en forme de demi-cercle. A droite et à gauche,

étaient des couloirs de dégagement, des conduites amenant

les eaux aux thermes ou les évacuant vers la mer (l'égout

Y Y Y est très reconnaissable), des réservoirs, probablement

aussi de vastes fourneaux.

Nos thermes n'eurent sans doute pas trop à souffrir des dévastations

de Firmus. Aux derniers temps de la domination romaine, ils semblent être

devenus une sorte de musée, un asile pour les statues des dieux

déchus, anciennes idoles qui n'étaient plus maintenant que

des œuvres d'art. Plusieurs piédestaux, que l'on a trouvés

dans les fouilles, et dont l'un, de forme hexagonale, est encore aux thermes

(salle G), portent l'inscription : "translata de sordentibus lotis"

c'est-à-dire : statue transportée des lieux de souillure

. Ces mots désignent-ils des temples tombés presque en ruines?

ou bien des cachettes, des grottes dans lesquelles des païens dévots

auraient porté jadis secrètement leurs idoles, pour les

soustraire aux profanations des chrétiens triomphants? ou bien

encore des cloaques dans lesquels des fanatiques de la religion nouvelle

auraient jeté ces pauvres images, et d'où elles auraient

été tirées longtemps après, quand les passions

se furent calmées ?. Il est bien difficile de se décider

pour l'une ou l'autre de ces hypothèses.

L'édifice intéressant que nous venons de décrire,

et qui est laissé aujourd'hui dans un si complet abandon, mériterait

de redevenir le musée de Césarée. Il suffirait pour

cela d'aménager deux ou trois salles en les couvrant d'une toiture

légère. Les statues, entassées dans la cour qui leur

sert aujourd'hui de dépôt, retrouveraient là un cadre

digne d'elles.

LE PORT

Des thermes, on peut descendre vers le port. On rencontre en chemin, à

gauche, un bassin rectangulaire, long de trente-cinq mètres, large

de dix, profond d'un peu moins de deux mètres, dont les parois

sont entièrement recouvertes de ciment (n° 2 sur la carte).

On y descend par des escaliers en pierre, placés aux angles ; au

centre, émerge un massif de maçonnerie triangulaire. Il

semble qu'il y ait eu là une réserve de poissons, un vivier.

Le port actuel, très exigu, n'ayant que trois ,u quatre mètres

de fond, n'est pas toujours sûr, par les mauvais temps, son entrée

devient très difficileà franchir, à cause des écueils

qui la tanguent. Quelques barques s'y abritent et il est visité

de temps en temps par de petits vapeurs venant prendre des chargements

de vin ou de poisson salé. A l'époque romaine, Césarée

avait deux bassins. L'un, le port militaire servant à la division

navale de Maurétanie, correspondait au port actuel, mais était

encore plus petit (no 3 de la carte). Il était protégé

au nord par l'îlot Joinville, et à l'ouest par une jetée

unissant l'îlot à la terre. Actuellement, il ne reste à

l'entour aucun vestige de constructions antiques. Mais au dix-huitième

siècle, d'après le célèbre voyageur anglais

Shaw, ce bassin se montrait encore avec une enceinte de grands magasins

et de beaux portiques. Ajoutons que l'on a trouvé dans la vase,

il y a une quarantaine d'années, deux carcasses de galères

romaines. Le port marchand (no 4) était beaucoup plus vaste. Il

s'ouvrait entre deux môles dont les assises ont été

retrouvées : l'un partait de la pointe nord-est de l'îlot

Joinville et se dirigeait vers le large, tandis que l'autre se détachait

du rivage et courait à l'encontre du premier.

L'ESPLANADE

La place de l'esplanade (no 5 sur la carte), plantée de vigoureux

bellombras, est ornée de quelques beaux fragments d'architecture

antique, en marbre blanc: colonnes, chapiteaux à feuilles d'acanthe,

bases aux moulures élégantes, corniches richement décorées.

Tout récemment, la municipalité de Cherchel y a fait construire

une grande fontaine, dans laquelle on a très malencontreusement

encastré des sculptures, des corniches et des pilastres, enlevés

au musée, mais découverts jadis en arrière de l'esplanade,

comme ces autres débris architecturaux. Ce sont quatre figures

colossales, masques qui ont dû être appliqués, de distance

en distance, à la partie supérieure d'un édifice,

le long d'une corniche droite, dont ils rompaient l'uniformité.

Ces belles oeuvres décoratives sont d'une exécution large,

dédaignant le détail, mais exprimant avec une grande énergie

les traits caractéristiques. La bouche est entrouverte; les yeux,

profondément enfoncés sous les arcades sourcilières,

se relèvent pour porter leurs regards dans le lointain ; la tête

est fortement inclinée ; les cheveux, groupés en masses

épaisses que divisent de profonds sillons, paraissent flotter au

gré des vents : de cet ensemble se dégage une expression

de vie intense. Ce sont là de bonnes copies d'oeuvres faites probablement

au second siècle avant notre ère. Elles représentent

un vieillard et trois jeunes femmes. Devons-nous chercher à donner

à ces personnages des noms mythologiques? et lesquels ? ou bien

ne faut-il y voir que des figures décoratives, sans signification

précise ? C'est ce dernier parti qui nous paraît le plus

sage. Quant aux pilastres employés dans la fontaine avec ces masques,

ils offrent des motifs très élégants: rinceaux, arabesques,

frêles tiges fleuries, entremêlées d'oiseaux becquetant

des fruits.

Tous les restes dont nous venons de parler proviennent d'un vaste monument,

peut-être d'un temple, qui occupait l'espace compris entre la mairie

et l'église. Le plan nous en échappe ; mais sa construction

en belles pierres de taille, bien ajustées, sa décoration

luxueuse, la valeur artistique et l'âge que l'on peut attribuer

aux. sculptures qui y ont été trouvées permettent

de croire qu'il date de l'époque du roi Juba. Peut- être

sommes-nous sur l'emplacement de ce grand temple, qu'au seizième

siècle, l'Espagnol Marmot signale ' sur le bord de la mer "

et qui était bâti de marbre et d'albâtre ( Il

se pourrait cependant que Marmot ait voulu parler des thermes.).

LES THERMES DE L'EST

En sortant de Cherchel par la porte d'Alger, on arrive au champ de manœuvres,

à l'extrémité duquel de grands pans de murs attirent

œil. La construction rappelle les thermes de l'ouest, et ce sont

aussi des thermes (no 6 sur la carte).

La salle principale, dallée de marbre, qui mesure vingt mètres

sur douze, est flanquée au sud de deux grandes niches. On entrait

dans cette salle par deux portes, s'ouvrant à l'ouest. En face,

un bassin arrondi servait aux bains froids ; il était surmonté

d'une statue d'homme vêtu du costume national romain, la toge :

c'était peut-être le portrait du généreux citoyen

dont la munificence avait gratifié ses compatriotes de ce bel édifice.

D'autres salles voisines, dont les murs sont à peine apparents,

pouvaient être chauffées par les procédés que

nous avons indiqués plus haut dans la description des autres thermes

; des plaques de marbre et des stucs peints en ornaient les parois.

Sur les pentes qui dominent cette ruine,

des maisons s'élevaient jadis, plus clairsemées qu'ailleurs,

mais plus luxueuses. C'était là, semble-t-il, que se trouvait

le quartier aristocratique de Césarée. Dans la ferme Nicolas

(no 7), une riche demeure a livré à ceux qui l'ont fouillée

quelques sculptures, dont une statue du dieu Bacchus, et d'intéressantes

mosaïques, que l'on a recouvertes de terre pour les préserver

: l'une d'elles représente un cavalier qui donne la chasse à

un cerf et à un lion ; une autre, le groupe des trois Grâces,

nues, souriantes et étroitement enlacées, copie d'un célèbre

tableau grec, du quatrième siècle avant notre ère,

qui, à l'époque romaine, fut très populaire et imité

partout, en peinture, en statuaire, en bas-relief, sur des monnaies, des

lampes et des pierres gravées.

L'AMPHITHÉATRE

Après avoir jeté un coup œil sur les thermes de l'est,

le visiteur n'aura qu'à suivre un sentier qui se détache

à cet endroit de l'extrémité du champ de manœuvres,

dans la direction du levant, et, après cinq minutes de marche,

il arrivera à la hauteur de l'amphithéâtre, qui se

trouve à une centaine de mètres sur la gauche. Ce monument

servait dans l'antiquité aux combats de gladiateurs, aux chasses

d'apparat, aux luttes contre les bêtes féroces. De forme

ovale, selon l'usage, il mesure cent vingt mètres de long sur quarante

de large ; les deux entrées se trouvaient aux extrémités

du grand axe. Il y a une cinquantaine d'années, c'était

le mieux conservé des édifices antiques de Cherchel, mais

on y a pris tant de pierres, qu'il ne reste plus en ce lieu que quelques

décombres, envahis par les oliviers, les aloès, les acanthes,

les cactus, les absinthes ; au centre, s'étend un champ de maïs.

Plusieurs gradins sont encore visibles au nord- est. Un bas-relief, trouvé

à Cherchel, nous fait connaître un certain Flavius Sigerus,

maître des gladiateurs qui combattaient dans cette arène

; il est figuré debout, tenant à la main la longue baguette

qui lui servait à tracer sur le sable les limites de l'espace assigné

aux exercices de ses élèves. Un autre souvenir, plus intéressant,

se rattache à notre amphithéâtre. Ce fut là

qu'eut lieu le martyre de la vierge Martienne. On en a gardé le

récit, écrit, il est vrai, longtemps après l'événement

et entremêlé de détails fort suspects ; il mérite

néanmoins quelque créance, car l'auteur qui le composa connaissait

certainement très bien Césarée. Cette jeune fille,

née à Rusuccuru, aujourd'hui Tigzirt, sur la côte

de la grande Kabylie, était d'une rare beauté et d'une noble

naissance ; cependant elle avait voulu se consacrer à Dieu. Étant

venue à Césarée, elle y vivait loin du monde, dans

une cellule. Un jour, pourtant, elle céda à la tentation

de visiter la ville. Arrivée devant l'amphithéâtre,

non loin de la porte de Tipasa, elle remarqua sur une place une statue

de la déesse Diane, ornant une fontaine. Saisie de colère

à la vue de cette idole, elle lui brisa la tête et la renversa.

La foule s'empara d'elle, la roua de coups et l'entraîna auprès

du gouverneur. Celui-ci ordonna qu'elle fût livrée à

des gladiateurs, mais un mur qui s'éleva à plusieurs reprises

entre eux et la vierge les empêcha d'attenter à sa chasteté.

Au milieu de ces épreuves, elle fut insultée lâchement

par un juif et par sa famille, dont la maison était voisine de

la caserne des gladiateurs. Marcienne alors supplia Dieu d'incendier cette

demeure, prière qui, comme nous allons le voir, fut exaucée.

Le jour suivant, on la mena à l'amphithéâtre. Elle

y fut attachée à un poteau et présentée à

un lion, qui ne voulut pas d'elle. Mais le juif et ses amis, qui s'acharnaient

contre elle, demandèrent à grands cris qu'on la livrât

à un taureau : ce qui fut fait. La bête furieuse la blessa

au sein ; puis survint un léopard, qui l'acheva. En ce moment même,

la maison du juif prit feu. Bien souvent, plus tard, on essaya de la reconstruire,

mais toujours elle retomba en ruines. - Sainte Marcienne périt

ainsi le 9 janvier ou le 11 juillet, on ne sait pas en quelle année,

ni sous quel empereur. Aux yeux des docteurs de l'Église, l'acte

qu'elle avait commis était répréhensible : ils condamnaient

le zèle téméraire des chrétiens, qui couraient

au-devant de la mort en renversant des idoles et risquaient, par leur

imprudence, d'attirer de grands malheurs sur toute la communauté.

Cependant de tels traits d'héroïsme excitaient tant d'admiration

parmi les fidèles, que l'autorité ecclésiastique

devait souvent céder à la pression du peuple et accorder

le titre glorieux de martyrs à ceux qui étaient morts pour

ce motif. La mémoire de Marcienne fut vénérée

non seulement en Afrique, mais même en Espagne, en particulier à

Tolède, où l'on composa à sa louange une hymne que

nous avons conservée.

A peu de distance de l'amphithéâtre, se trouvait, comme nous

l'apprend l'écrit que nous venons d'analyser, la porte de Tipasa

: de là partait la route qui allait rejoindre cette ville et, plus

loin, lcosium (Alger). Des deux côtés de la chaussée,

s'étendaient de vastes cimetières, où l'on a trouvé

un très grand nombre de tombes païennes et chrétiennes,

semblables à celles des cimetières occidentaux dont nous

parlerons tout à l'heure. L'une de ces sépultures était

recouverte d'une mosaïque où l'on voyait Orphée charmant

les animaux par sa divine musique : image commune aux chrétiens

et aux païens, car elle était, pour les uns et les autres,

l'affirmation de la croyance à l'immortalité de l'âme,

qu'Orphée passait pour avoir enseignée aux hommes.

LE THÉÂTRE. - LES THERMES DU CENTRE.

- LES CITERNES

En quittant l'amphithéâtre, on pourra se diriger du côté

de la mer, jusqu'à la grande route, qu'on suivra ensuite pour revenir

en ville par la porte d'Alger. Après avoir longé l'esplanade

et fait une centaine de pas dans la rue principale, on tournera à

gauche par la rue du Théâtre. A l'extrémité

de cette rue, on arrivera en face d'une carrière de tuf (n* 9 sur

la carte). C'est l'emplacement du théâtre romain qui, en

1840, était encore bien conservé. Vingt- sept gradins superposés

recevaient autrefois les spectateurs; en avant, régnait un portique,

avec des colonnes de granit et de marbre blanc. Les matériaux ont

été pris pour construire la caserne que l'on voit au-dessus,

et actuellement ce théâtre n'a plus laissé d'autre

souvenir que le nom de la rue qui y conduisait. De pareils actes de vandalisme

ont été malheureusement trop fréquents en Algérie

depuis notre conquête.

Non loin de là, à l'intersection des rues du Centre et du

Caire, s'élevaient des thermes, décorés avec luxe

comme les deux établissements semblables dont nous avons déjà

parlé (no 10). Près du croisement des deux rues, on voit

encore un pilier ayant appartenu à cet édifice et émergeant

au milieu d'une maison arabe. Là aussi, on a trouvé diverses

sculptures, entre autres une statue de la déesse Diane se livrant

à son plaisir favori, la chasse.

La caserne des tirailleurs (no 11) ,a été bâtie sur

de vastes citernes, consistant en six salles contiguës, dont chacune

a vingt mètres de long, six mètres de large et environ huit

mètres de hauteur. Elles sont fort bien conservées et sont

encore employées à l'alimentation de la ville. A l'époque

romaine, elles recevaient l'eau de diverses sources voisines et surtout

d'un aqueduc, long de sept lieues, qui prenait naissance au village actuel

de Marceau, à la partie supérieure de la rivière

appelée l'oued El-Hachem. Le tracé de cet aqueduc est facile

à reconnaître. La conduite, large d'un mètre et plus

haute qu'un homme, couverte par de grandes dalles plates et éclairée

par de nombreux regards, était tantôt souterraine, tantôt

soutenue par des arcades. A trois lieues de Cherchel, on admire, près

de la route d'Alger ( Sur la gauche,

quand on vient de Marengo), les restes majestueux d'un vaste

pont à trois étages qui, portant l'aqueduc, traversait à

cet endroit la vallée d'un affluent de l'oued El-Hachera. Ce sont

dix-sept arches, hautes d'une vingtaine de mètres, en belles pierres

de taille, que les siècles ont dorées. Plus près,

à cinq kilomètres de la ville, un autre pont, qui était

moins élevé et dont il ne reste que quelques piliers, franchissait

la plaine étroite de l'oued Bellah. On voit que les Romains n'avaient

pas reculé devant un travail gigantesque afin de doter Césarée

d'une excellente eau.

LE CIRQUE

Pour visiter les ruines du cirque (no 12 sur la carte), voisin du cimetière

arabe, il faut monter à droite de la caserne et sortir par la porte

de Miliana. On fait une centaine de pas sur la route, puis on prend, à

droite, un sentier bordé d'aloès et de cyprès, que

l'on suit pendant environ trois minutes. Le cirque, qui a plus de quatre

cents mètres de longueur, présente la forme d'un rectangle,

dont un des petits côtés, le plus rapproché de la

ville, est arrondi. Au sud, les gradins s'adossaient aux pentes qui dominaient

l'arène ; au nord, au contraire, ils étaient soutenus par

des voûtes, maintenant perdues au milieu des ronces et des aloès.

L'Afrique était la patrie des meilleurs chevaux de course et des

cochers les plus renommés ; les représentations du cirque

devaient donc être un grand attrait pour les citoyens de Césarée.

Une mosaïque trouvée dans une maison romaine, au-dessus du

champ de manœuvres, montre un beau cheval bai, se dirigeant vers

un laurier, symbole des victoires qu'il avait remportées, sans

doute à Césarée même. C'est, comme l'indique

une inscription, Muccosus, le Morveux. Le Morveux t on aurait pu, sans

doute, donner à cette noble bête un nom plus flatteur. Sur

sa croupe, on a eu soin de tracer le nom de son maître, qui était

probablement aussi le propriétaire de la maison, Claudius Sabinus.

Enfin trois lettres (P R A), que l'on remarque sur son cou, nous apprennent

qu'il appartenait au parti des verts (prasiniani). Comme nos jockeys,

les cochers de cirque portaient en effet des casaques de différentes

couleurs, bleue, verte, blanche, rouge, et les partis que ces couleurs

représentaient avaient chacun leurs chevaux, leurs chars, leur

personnel, leurs amis passionnés dans le public.

Si l'on en a le temps, on fera bien de monter jusqu'au sommet des crêtes

qui couronnent Cherchel et d'où une vue splendide embrasse la ville,

la mer, la côte dans la direction de Gouraya, à l'ouest,

et du Chenoua, à l'est. Le long de ces crêtes, se distinguent

çà et là des restes de la vaste muraille qui protégeait

Césarée. Semblable au rempart de Tipasa, qui est en moins

mauvais état,. elle avait deux mètres de largeur et présentait,

de distance en distance, de grosses tours rondes ou carrées; quatre

portes livraient passage à des routes menant à Tipasa, à

Gunugu (Gouraya), à Aquœ (Hammam Righa) et à Zuccabar

(Miliana). En dehors de cette enceinte, les collines voisines étaient

surmontées de fortins, servant de postes-vigies.

LES CIMETIÈRES DE L'OUEST

A l'ouest de Cherchel, une route moderne, qui sort de la porte de Ténès,

se dirige parallèlement à la côte, et, au bout d'un

kilomètre environ, franchit un pont jeté sur un petit ravin

(El-Kantara). C'était dans cette région, aux abords de la

voie qui conduisait à Gunugu, que se trouvaient plusieurs cimetières,

correspondant à ceux qui bordaient, de l'autre côté

de Césarée, la voie de Tipasa et dlcosium. Les tombes, détruites

ou recouvertes de terre, ne sont plus visibles ( On

remarque cependant sur la route, à gauche, deux cents mètres

avant le pont, le soubassement, orné de moulures, d'un mausolée.).

Le commandant Archambeau, qui en a exhumé un très grand

nombre dans sa propriété d'El-Kantara, située à

gauche de la route, a constitué chez lui une intéressante

collection, formée des objets trouvés dans ses fouilles.

Les païens avaient, on le sait, l'habitude de déposer auprès

de leurs morts tout un mobilier funéraire : vaisselle, vases à

boire, fioles à parfums, lampes, objets de parure, instruments

de toilette, monnaies. Les poteries, très nombreuses, présentent

les formes les plus diverses, plats, écuelles, tasses, brocs, burettes,

bouteilles à goulot allongé, etc. Les unes ont été

fabriquées à Césarée même : elles sont

d'ordinaire d'une terre jaune assez grossière et de formes lourdes.

D'autres, légères, gracieuses de contours, recouvertes d'un

vernis rouge éclatant, parfois rehaussées d'ornements et

de figures, provenaient de fabriques célèbres d'Italie,

et elles portent des marques répandues dans tout le monde romain.

Les petites lampes, de forme ronde, avec un ou deux becs dans lesquels

étaient glissées les mèches, ont été

décorées de plantes, d'animaux divers, de personnages :

gladiateurs combattant, amoureux; divinités, etc. Les fioles de

verre, que l'on trouve rarement intactes, sont d'une finesse et d'une

élégance parfaites. Quant aux morts, tantôt on les

enterrait, tantôt on les brûlait. On déposait les premiers

sous une sorte de toit formé par des tuiles appuyées les

unes contre les autres, ou dans une cuve rectangulaire en briques maçonnées,

avec un couvercle de larges briques plates, ou bien encore à l'intérieur

d'une auge creusée dans une seule pierre. Les enfants recevaient

parfois une sépulture originale. On prenait une grande amphore

que l'on sciait par le milieu, dans le sens de la longueur : on plaçait

le petit corps dans l'une des moitiés, contre laquelle l'autre

était ensuite soudée, et, ainsi, ce vase-cercueil paraissait

intact. Les restes des morts incinérés étaient enfermés

dans des pots en argile ou en verre, qu'abritait soit un cadre de tuiles,

soit une sorte de caisson massif en maçonnerie, de forme demi-cylindrique,

soit une grosse boîte constituée par un bloc de tuf, en partie

évidé, et par un couvercle plein, de même matière.

Au-dessus du soi, on dressait souvent des plaques de marbre, ornées

d'une image qui était censée représenter le mort,

mais qui, généralement, n'était pas un portrait,

car on n'avait guère l'habitude de faire fabriquer ces bas-reliefs

sur commande ; on se contentait d'aller les choisir dans quelque magasin,

rempli d'articles tout confectionnés. Il suffisait d'ajouter au-dessous

le nom, la profession, l'âge et, si l'on voulait, l'éloge

du défunt avec les regrets de ses héritiers. Il y avait

aussi des sépultures de famille ou de corporation, consistant en

une ou plusieurs salles ; on y avait ménagé, le long des

parois, plusieurs séries de petites niches, qui ressemblaient assez

aux ouvertures d'un pigeonnier, et dans lesquelles étaient placés

les vases ou les petites boîtes de marbre contenant les cendres.

On appelait ces tombeaux des colombaires à cause de la forme des

niches. Les gens fortunés se faisaient construire des mausolées,

parfois luxueux, et, dans le cas où leurs restes étaient

inhumés, on les déposait clans des sarcophages décorés

de sculptures.

Plus tard, les chrétiens, dont le nombre augmentait sans cesse,

eurent aussi leurs cimetières contre les routes de Gunugu et de

Tipasa. Leurs tombes, qui ne renferment pas dé mobilier funéraire

et ne contiennent que des corps inhumés, sont en général

plus simples que celles des païens. On a cependant trouvé

quelques sarcophages où se voit le Christ en Bon Pasteur, avec

une brebis sur les épaules ; un autre, découvert dans la

région d'El-Kantara, représente l'adoration des Mages et

les trois Hébreux dans la fournaise : il est actuellement chez

le curé de Cherchel et sera encastré dans le maître

autel de la nouvelle église. C'est aussi près de la route

de Gouraya, à gauche, à un kilomètre et demi environ

de la porte de Ténès, que l'on a reconnu les ruines d'un

cimetière chrétien très ancien. Au milieu d'une sorte

de jardin, avait été ménagée une aire, longue

d'une trentaine de mètres, large de moitié, fermée

par des murs assez élevés pour en cacher l'intérieur,

et ne présentant qu'une entrée. Elle a servi de lieu de

repos : à certains endroits les tombes formaient jusqu'à

six étages superposés; elle a servi peut-être aussi

de lieu de réunion et de culte pour les fidèles, au temps

des persécutions, lorsqu'il leur était défendu de

s'assembler ailleurs qu'autour de leurs morts. Une petite chapelle voûtée

s'élevait, dit-on, au centre de cet espace. Une inscription, qu'on

y a trouvée et qui est aujourd'hui au musée d'Alger, nous

apprend que l'Église dut l'aire et la chapelle à la générosité

d'un certain Evelpius et qu'en cet endroit était enseveli M. Antonius

Julius Severianus. Le nom de ce personnage, qui était sénateur

et appartenait par conséquent à la plus haute aristocratie

de l'empire, figure aussi sur des listes de martyrs : il mourut pour sa

foi à Césarée, en même temps que sa femme Aquila,

un 23 janvier : on ignore en quelle année.