|

Léonc Erhmann |

La conquête de la 3ème dimension

débuta en Algérie par les essais d'aérostation entrepris

par Fiévée et Rey de 1893 à 1896 à l'Arba

et par une ascension en ballon le 30 août 1905 à Constantine.

Une section de la Ligue Nationale Aéronautique présidée

par André Maginot, futur ministre de la Guerre, vit alors le jour

à Alger en mars 1909.

Parmi les pionniers, René Métrot, né en janvier 1873

à Blida, après avoir appris à piloter au camp de

Chalons, effectua le 1er vol motorisé le 18 novembre 1909 avec

son biplan Voisin en parcourant un kilomètre au-dessus de l'hippodrome

du Caroubier, à côté d'Alger. Après l'obtention

de son brevet en janvier 1910 il créa une école de pilotage

à Blida mais, faute d'élèves, il abandonnera l'aviation.

Quant à Julien Serviès, né le 24 mars 1876 à

Saint-Denis-Du-Sig, il réalisa le ter vol sur Sommer à La

Sénia le 14 décembre 1909 et fonda une école de pilotage

avant de devenir le ter pilote militaire français le 13 octobre

1911. A la déclaration de guerre, il donna à l'Armée

les 3 avions de son école mais il sera abattu et fait prisonnier.

Son plus jeune frère Ferdinand, pilote de l'escadrille MF32 sera

tué en combat aérien le 22 juin 1915 au nord d'Arras et

son autre frère, André, trouvera la mort près d'Angers

en 1919 en essayant un prototype Letord 7. Une fois libéré

Julien Serviès deviendra Président fondateur du Comité

d'entente des aéro-clubs d'AFN. Enfin Léonce Ehrmann, champion

cycliste né à Boufarik le 31 août 1877, après

avoir obtenu son brevet en octobre 1911, devient chef

pilote d'une école de pilotage à Mourmelon, avant de revenir

en Algérie. Il fut le 1er à voler dans le Constantinois

en février 1912 mais il sera victime d'un grave accident en juillet

en Autriche. À Boufarik, malgré sa " jambe folle "

il reprit les vols après avoir adapté un monoplan Borel

à son infirmité pour réaliser des présentations

aériennes, mais en effectuant une " boucle " à

Bône le 18 avril 1914 il s'écrasa après la rupture

en vol de son avion.

Alors même que l'aviation militaire n'en était qu'à

ses débuts en France, plusieurs territoires de l'Empire connurent

des essais d'implantation aéronautique, mais en AFN le développement

d'une aviation militaire coloniale fut ralenti lors du déclenchement

du conflit. Il redémarra dès 1916 avec le développement

de fronts périphériques et les armées, pour résister

à la poussée des Senoussis dans le Sud Tunisien et aux tribus

révoltées au Maroc et utilisèrent l'aviation pour

des reconnaissances à longue distance. De nouvelles escadrilles

furent d'abord créées en Tunisie et au Maroc puis en Algérie

et la révolte des Touareg du Hoggar entraîna la constitution

d'une escadrille saharienne qui n'a pu atteindre l'objectif prévu

en raison des dangers engendrés par le survol des contrées

désertiques avec les avions de l'époque. En revanche, dans

le Sud Tunisien, le capitaine de Lafargue, pour permettre à ses

avions de voler sans trop de risques, les fit accompagner par un échelon

roulant avec lequel les aviateurs restaient en liaison radio durant toute

la mission. L'action efficace de l'aviation au Maroc et en Tunisie conduisit

à son renforcement constant si bien qu'en novembre 1918 on ne comptait

pas moins de 16 escadrilles opérationnelles en Afrique du Nord,

dont 4 en Tunisie, 4 en Algérie et 8 au Maroc.

Installation de Baraki

( Ardhan) |

L'Aéronautique Navale

Le Service de l'Aéronautique maritime, créé en juillet

1914, était scindé entre l'Aviation pour les hydravions

et les avions et l'Aérostation pour les dirigeables et les ballons

captifs. Lors des grandes manoeuvres navales de mai 1914 une douzaine

d'hydravions fut utilisée pour des reconnaissances en divers points

de la Méditerranée, principalement à Toulon et Bizerte.

En Algérie des patrouilles aériennes destinées à

l'observation et à la lutte anti sous marine eurent lieu à

partir de 1917 et plusieurs CAM ( Centres d'Aviation Maritime ) furent

créés à Oran, à Arzew, à Alger ( hydrobase

de l'Agha ), puis en 1918 à Bône et Djidjelli. De ces centres

dépendaient plusieurs postes de combat et centres de relâche

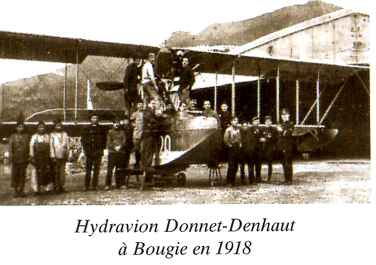

( Bougie, Cherchell, Tenes, Mosta-ganem et Beni-Saf ). Les hydravions

jouèrent un rôle essentiel dans la détection des mines

et la reconnaissance mais ils ont été peu efficaces contre

les sous-marins ennemis

Hydravion à Bougie |

La Marine, soucieuse de développer conjointement l'utilisation

des dirigeables, créa plusieurs centres le long des côtes

méditerranéennes, tout d'abord à Bizerte, puis à

Baraki et à La Sénia. L'Astra-Torrès AT-6 en provenance

d'Au-bagne arriva le 17 novembre 1917 à Baraki réalisant

ainsi la première liaison aérienne entre la métropole

et l'Algérie. Le 6 février 1918, le dirigeable Zodiac ZD-1

se posa à La Sénia, après avoir transité à

Baraki. Les dirigeables, utiles pour leur effet dissuasif sur les sous-marins,

demandaient cependant des installations coûteuses et étaient

très dépendants des conditions météorologiques.

L'Aéronautique Maritime, qui a connu une forte expansion au cours

de la Grande Guerre, était surtout installée en Tunisie

et de fait a eu une faible activité en Algérie, même

si le porte hydravions Commandant Teste a fait de nombreuses traversées

entre Hyères et Bizerte, Alger ou Oran pour transporter les avions

monomoteurs et le matériel roulant des escadres de chasse et de

bombardement.

L'Aviation Militaire

Le développement de l'aviation en métropole avait été

suivi avec intérêt dans les colonies françaises et,

dès la création de l'Aviation Militaire, son emploi au Sahara

fut envisagé. Le commandement militaire à Alger demanda

fin 1910 la création d'une unité aérienne spécialisée

dans les vols désertiques. Le colonel Hirschauer vint en Algérie

en janvier 1911 pour étudier les installations nécessaires

au " centre d'expériences d'aviation coloniale militaire "

et l'escadrille d'Henry Farman s'implanta alors à Biskra. Son commandant,

le lieutenant Max de Lafargue, effectua le premier vol le 17 février

1912 puis entreprit aussitôt des voyages tout autour de l'oasis

vers Touggourt et Ouargla. L'Aéronautique militaire implantée

sur ce territoire fut placée sous l'autorité du Gouvernement

Général d'Algérie mais releva de la Direction de

l'Aéronautique du Ministère de la Guerre. En 1913, Emile

Dewoitine, soldat de l'escadrille de Biskra, construit un étrange

engin avec un moteur et des roues d'avion, dans le but d'assurer des liaisons

rapides au Sahara. Il parviendra à relier Biskra à Touggourt

et El-Oued en transportant le Général Bailloud, commandant

le 20ème Corps, qui sera un promoteur de l'aviation. A la suite

du raid Biskra-Tunis le général Pistou, en charge de la

division de Tunis, obtint en 1914 l'implantation d'une

escadrille à Kassar-Saïd commandée par le lieutenant

Reimbert.

L'aviation n'était pas encore considérée comme un

véritable outil de guerre lors du déclenchement du premier

conflit mondial qui débuta, en Algérie, le 4 août

1914 avec le bombardement par des croiseurs allemands, le Goeben et le

Breslau, de Bône et de Philippeville. La 1 ère mission aérienne

fut réalisée en Farman le 15 septembre 1916 par le Sous-Lieutenant

de Chattenay de l'escadrille F 541 accompagné du lieutenant-colonel

Le Boeuf ( directeur des affaires indigènes en Tunisie ). Partis

de Foum-Tataouine pour bombarder Nalout à la frontière tripolitaine,

ils ne reviendront pas et leur avion ne sera retrouvé que le 10

janvier 1917 en Algérie près de la frontière. D'autres

troubles se développeront au Sahara, avec notamment l'assassinat

du père de Foucauld à Tamanrasset le ter décembre

1916 et dans le Sud-Constantinois, ce qui entraîna des vols d'intimidation

sur l'Aurès par l'escadrille F 546. Celle-ci entreprendra au départ

de Biskra, du 4 juin au 16 septembre 1917, un long périple au cours

duquel elle effectua des vols vers Bougie, Aumale et Aïn-Boucif puis

survola à plusieurs reprises la Kabylie avant de se diriger vers

Sétif, Aïn-M'Lila et Guelma. Elle rayonna ensuite vers Bône

et Souk-Ahras avant de regagner Biskra par Batna. Ce raid consacra l'Aviation

militaire en Algérie car, avec des avions vétustes, l'escadrille

avait parcouru un chemin considérable en survolant les massifs

montagneux dans des conditions très difficiles. Elle avait aussi

créé de nombreux aérodromes, ramené des photographies

et mis en évidence les possibilités offertes par l'aviation

comme moyen de reconnaissance. Dès lors devgrands voyages furent

entrepris dans le Nord-Sahara puis dans toute l'Algérie pour mieux

définir les conditions de vol en milieu désertique. À

cette fin l'escadrille Saharienne F 547 fut créée à

Ouargla puis fin 1918 les escadrilles VR 548 et VR 549 virent le jour.

Trois Farman entreprendront le voyage aller-retour d'Ouargla à

In Salah en mars 1918, puis ils participeront à une reconnaissance

mixte autos avions d'Ouargla à Colomb-Béchar en janvier

1919, mais seulement 2 avions termineront le circuit.

En octobre l'escadrille 305 équipée de Farman renforça

le dispositif aérien qui participera à des missions de bombardement

et de reconnaissance. Malgré les dégâts subis après

les ouragans de début 1917, l'escadrille 302 ( futur 551 ) participera

en avril à des opérations dans la région de Fez et

la 305 du côté d'Agadir. Quatre nouvelles escadrilles ( 553

à Meknès, 554 à Marrakech, 555 à Taza et 556

à Rabat ), aux ordres du commandant Cheutin, furent créées

en juin pour renforcer les différents secteurs, sachant que la

552 ( ex 305 ) fut affectée en particulier à la surveillance

des côtes.

En raison de l'agitation rencontrée dans différentes régions

l'aviation sera employée de façon intensive pour des missions

de réglage de tirs d'artillerie et de bombardement de tribus dissidentes

notamment dans la région du Tafilalet.

À l'armistice le matériel aérien étant très

fatigué il fut difficile de mettre sur pied les nouvelles escadrilles

car les Breguet arrivèrent au compte-gouttes.

Portraits de quelques As Français

célèbres nés en AFN

Un aviateur était qualifié d'As après avoir obtenu

cinq victoires homologuées en combat aérien. René

Fonck ( 1894-1953 ) fut le plus titré avec 75 victoires

à son palmarès mais parmi les As cinq sont nés en

AFN :

Georges Madon (1892-1924) - 41 victoires

Né à Bizerte le 28 juillet 1892 il se passionne pour l'aviation

et dès son arrivée en France en 1911 il s'inscrit à

l'aérodrome d'Étampes. En 1912 il s'engage au 1er régiment

de génie de Versailles puis il est affecté au centre école

d'Avord où il obtient son brevet militaire. Au déclenchement

de la guerre il est affecté à l'escadrille BL30 pour réaliser

sur Farman des missions de reconnaissance, de bombardements nocturnes

et de réglage d'artillerie. Passé dans la chasse à

la Spa 38 en 1916 il abat le 23 septembre son premier Fokker puis enchaîne

les victoires dont celle sur Lothar Richthofen, frère de l'As des

As allemand. Au cours de l'année 1918 il remportera 21 victoires

dont un quadruplé le 1er juin. Promu capitaine à titre temporaire,

Madon avait pour devise " Qui s'y frotte s'y pique " mais il

meurt en service aérien commandé au cours d'une exhibition

aérienne à Tunis le 11 novembre 1924.

Maurice Boyau (1888-1918) - 35 victoires

Né le 8 mai 1888 à Mustapha en Algérie,

Maurice Boyau s'installe à Dax en 1907. Joueur international de

rugby, ce sportif est mobilisé en 1914 au 18ème escadron

de train puis est envoyé fin 1915 à l'école Blériot

de Buc où il sera nommé moniteur après l'obtention

de son brevet de pilote militaire. Il rejoint la N°77 ( escadrille

des sportifs ) où il accomplit des missions de chasse. Sa lère

victoire est homologuée le 16 mars 1917 et il remporte un triplé

le 22 juillet 1918. Pionnier du bombardement d'assaut, ayant à

son palmarès 20 drachens et 15 avions, il sera abattu le 16 septembre

1918 lors de l'attaque d'un ballon du côté de Mars la Tour

mais ni son avion ni son corps ne furent retrouvés.

Gabriel Guérin (1892-1918) -

23 victoires Né le 25 juillet 1892 au Maroc, Gabriel Guérin

commence la guerre au 18ème régiment d'infanterie avant

d'être affecté dans l'aviation à l'escadrille N°15

de bombardement, puis il devient chef de l'escadrille SPA 88 où

il obtiendra la majeure partie de ses victoires. Il se tue le 1er août

1918 près de Senlis en Spad suite à une panne moteur au

décollage. Le lieutenant Gabriel Guérin repose au cimetière

Sainte Marie de la ville du Havre.

Albert Auger (1889-1917) - 7 victoires

Né le 26 janvier 1889 à Constantine, Albert Auger était

sous-lieutenant au 31ème d'infanterie quand la guerre éclate.

Blessé dans les Ardennes il rejoint l'école d'aviation de

Pau en février 1915 et il est affecté en mai à l'escadrille

C11 sur Caudron. Promu capitaine en décembre 1915 il commande l'escadrille

N°3 du Groupe de Chasse 12 des Cigognes. Ce pilote audacieux, deux

fois cité à l'ordre de l'Armée, est mortellement

blessé au cou lors d'un combat aérien le 28 juillet 1917.

Son corps repose au cimetière de Passy.

Paul Homo (1892- 1968) - 5 victoires

Né le 10 avril 1892 à Arba ( Alger ), Paul Homo est incorporé

au 16ème régiment d'artillerie. Promu sous lieutenant il

rejoint le 2ème groupe d'artillerie lourde en avril 1915 puis,

affecté à l'escadrille 209, il suit les cours de l'école

d'aviation du Crotoy, d'Avord, de Pau et de Cazaux pour les exercices

de tir aérien. Promu capitaine à titre temporaire il commande

l'escadrille BR 235 le 9 juillet 1918 et il obtiendra 5 victoires aériennes

en qualité d'observateur mitrailleur. À l'issue du conflit

il se retrouvera au 3ème groupe d'aviation d'Afrique puis au 36ème

régiment d'aviation. Rappelé au service le 1er septembre

1939 à la base aérienne de Sétif il est démobilisé

le 20 juillet 1940. Il décède le 20 avril 1968 à

Rocquencourt.

Conclusion

Il n'y a pas eu d'usage autonome de l'aviation lors du 1er conflit mondial

qui avait montré la nécessité de concentrer les forces

aériennes pour mener une action efficace mais la voie du transport

aérien était ouverte. En effet, après la guerre,

l'aviation militaire en Algérie fut réorganisée avec

la création de trois Groupes d'Aviation Autonomes ( 1er GAA à

Alger, 2ème GAA à Oran et 3ème GAA à Sétif

) qui auront la charge d'aménager chacun une voie transsaha-rienne

( ouest, centrale et est ). Dès 1919, avec la constitution à

la Sénia du 36ème Régiment d'Aviation d'Afrique,

commencera le rééquipement des unités avec des Breguet

14, biplaces de bombardement et de reconnaissance, qui seront adaptés

aux conditions du vol saharien grâce à de notables améliorations

( réservoirs supplémentaires, coffre à outillage

et à vivres ). Le 4ème GAA de Tunisie, quant à lui,

n'existera que de 1920 à 1923.

Général

Yves Riondet

|