|

EDITO

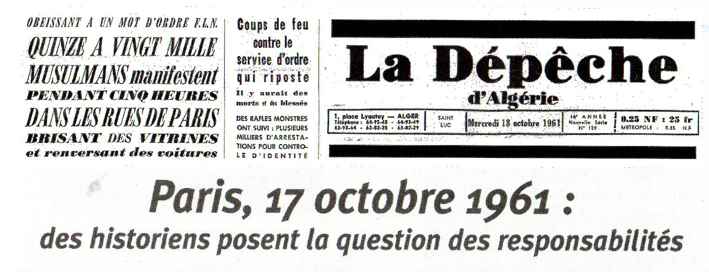

17 octobre 1961

:

une initiative de rétablissement de la réalité des

faits.

Viry-Châtillon, le 8 octobre : deux policiers sont

victimes d'un attentat barbare. Les corps de la police et des forces de

sécurité s'en émeuvent, et réclament une politique

plus rigoureuse.

Paris, le 17 octobre 1961 : alors qu'ils sont appelés à

réprimer une manifestation interdite, les policiers parisiens viennent

de subir, en quelques mois, une série d'attentats ayant fait 22

victimes dans leurs rangs.

L'actualité rapproche les évènements et raccourcit

le temps.

Cette date de 1961 est l'objet d'une des campagnes de propagande les mieux

orchestrées depuis 55 ans. L'objectif poursuivi, à la fois

par le pouvoir algérien et par les anticolonialistes français,

est d'alimenter la charge de culpabilisation de l'Etat français,

responsable de sa police, et de justifier la demande pressante de reconnaissance

et de repentance.

La campagne a mis en oeuvre une série d'évènements

et de moyens de communication efficaces, allant de la production de films,

de documentaires télévisés, de dossiers, de conférences

et colloques, sans omettre l'apposition de plaques mémorielles

dans les squares ou sur un pont de Paris.

Les éléments de langage sont constants et péremptoires

: un nombre de victimes jamais reconnu par les autorités, un comportement

des policiers et une répression racistes, des manifestants pacifiques

et sans armes, un couvre-feu discriminatoire imposé aux Algériens

de Paris et de sa banlieue...

Cette année, un collectif d'historiens et de chercheurs, désireux

de corriger les assertions les plus mensongères de cette propagande,

a décidé de rappeler dans une contribution honnête

et équilibrée ( publiée en page intérieure

), les éléments précis, documentés qui décrivent

le climat, la tension et les fractures de la communauté algérienne,

la politique d'attentats menée par le FLN, l'exaspération

de la police parisienne. Et il pose la question de la responsabilité

criante des organisateurs.

A l'évidence cette initiative, première du genre, ne plait

pas : les 22 signataires sont dénoncés par une presse algérienne

qui n'hésite pas à les qualifier de nostalgiques d'extrême

droite, de révisionnistes... En France, quelques pseudo-historiens,

connus pour leur engagement militant dans ce que l'on nomme aujourd'hui

l'islamogauchisme, sont accueillis par les journaux d'Alger pour dénoncer

la " fachosphère " à l'origine du texte qui les

dérange tant. L'idéologie s'accommode mal de la recherche

d'une écriture rigoureuse de l'histoire, de la pratique du doute,

de l'interrogation des hommes et des faits. L'honnêteté,

elle, s'en nourrit.

Joseph Perez

Paris, 17 octobre 1961:

des historiens posent la question des responsabilités

Le 17 octobre 2012, François Hollande a reconnu la " sanglante

répression " des forces de l'ordre contre les Algériens

qui ont manifesté dans les rues de Paris pour protester contre

un couvre-feu qui gênait l'activité nocturne du FLN. Chaque

année, cette date est l'objet d'une commémoration où

des inexactitudes sont reproduites. Le Président a engagé

la responsabilité de la France sur des faits présentés

comme un " crime d'Etat ", dont les pouvoirs publics français

et la préfecture de police seraient les seuls responsables. Cette

décision ne prend pas en compte la réalité des faits

survenus en 1961 qui ont été précisés par

les publications de Jean-Paul Brunet, de Rémy Valat et les rapports

demandés à Dieudonné Mandelkern et Jean Géronimi

par le gouvernement de Lionel Jospin qui montrent que le nombre de morts

est largement surestimé par le FLN et ses soutiens ( Brunet, Valat

et Mandelkern font une estimation inférieure à une trentaine

de victimes, Lugan parle de trois morts, Roger Frey alors ministre de

l'intérieur a annoncé six morts au Conseil des Ministres

du 26 octobre ).

Les historiens signataires du présent communiqué souhaitent

rappeler plusieurs points :

La guerre d'Algérie en région parisienne ne se limite pas

aux manifestations du 17 octobre 1961. Le bilan humain de la guerre civile

algérienne en métropole qui opposait le FLN et le MNA et

l'affrontement entre le FLN et les forces de l'ordre s'élève

entre le ler janvier 1956 et le 23 janvier 1962 à 3.957 décès

et 7.745 blessés, pour un total de 10.223 agressions. En région

parisienne, entre le 23 octobre 1958 et le 31 décembre 1961, les

attentats et les attaques de postes de police ont fait 1.290 tués

et 1.386 blessés dans la population " algérienne "

( pour un total général de 1.424 tués et 3.127 blessés

de janvier 1956 à mai 1962, incluant Algériens, policiers

et civils métropolitains ).

Ce fut le conflit le plus sanglant en Europe occidentale depuis la fin

de la Seconde Guerre Mondiale.

Le FLN, parti en lutte pour l'indépendance de l'Algérie

s'était doté de structures rigides d'encadrement de la population

qui était soumise à un impôt révolutionnaire

en 1960, la fédération de France du FLN aurait recueilli

63 millions de nouveaux francs. Des groupes de choc ont perpétré

des attentats sur l'ensemble de l'hexagone et ont sanctionné les

réfractaires aux directives du parti en instaurant un régime

de terreur (plus de 50 personnes noyées en 2 mois, attribuées

essentiellement au conflit MNA/FLN. Le FLN était une faction à

visée totalitaire ( Jean-Paul Brunet ).

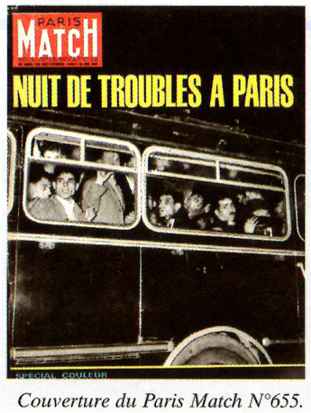

Saccage d'un magasin

Saccage d'un magasin

Couverture de Paris-Match n°655 |

Le 25 août 1958, le FLN attaque les

intérêts français en métropole. Les forces

de l'ordre, préfecture de police de Paris s'adaptent aux conditions

nouvelles du conflit : le terrorisme à l'échelle nationale

était jusqu'alors un phénomène inédit. La

préfecture de police amplifie la collaboration entre services et

forme une unité de policiers auxiliaires ( FPA ), de recrutement

arabo-kabyle, qui met les organisations politiques et militaires du FLN

en difficulté.

En 961, la guerre d'Algérie entre dans sa phase finale, après

une vague d'actions armées contre la police parisienne et la FPA

du capitaine Montaner, les négociations, entre les belligérants

reprennent et un cessez-le-feu est instauré ( juin-juillet ). La

reprise des attentats par le FLN relance les actions anti-terroristes,

avec notamment instauration d'un couvre-feu ( 5 octobre ), qui met à

mal le fonctionnement des structures clandestines.

La série d'agressions du printemps et de 1961 a mis la police parisienne

à cran (22 policiers ont été tués depuis le

début année ) : la violence de la répression de la

nuit du 17 octobre 1961, et la commission de certains excès l'attestent.

La fédération de France du FLN connaissait l'état

d'exaspération des forces de l'ordre. En outre, engagée

dans la lutte pour le pouvoir après l'indépendance, , elle

a agi sans l'assentiment du Gouvernement Provisoire de la République

Algérienne et s'appuie sur la population musulmane, qui doit participer

en masse à la lutte révolutionnaire ".

Des études récentes ont mis l'accent sur les dimensions

sociales et politiques du conflit, minimisant la réalité

de la guerre vécue comme telle au quotidien.

Les historiens et universitaires signataires de cet appel posent la question

de la responsabilité du FLN pour les événements survenus

la nuit du 17 octobre 1961.

1 - La manifestation non autorisée s'est déroulée

de nuit, pour braver le couvre-feu, elle fut dirigée sur des points

symboliques de Paris, sachant que le gouvernement français ne saurait

tolérer un acte qui, s'il n'avait pas été empêché,

serait apparu comme une faiblesse aux yeux de l'opinion nationale et internationale.

2 - Des sympathisants du FLN (Elie Kagan) étaient présents

pour couvrir l'événement ; les photographies des violences

policières ont été immédiatement transmises

au GPRA, et rapidement publiées au Caire sous forme d'une brochure

(dont Jean-Luc Einaudi a repris la structure) qui a été

présentée à l'ONU

3 - Il y a eu des actes de provocation des membres du service d'ordre

au pont de Neuilly ( JP Brunet ). Les femmes

et les enfants ont été placés en tête des cortèges

: il n'y eut aucune victime parmi eux ( Jean- Paul Brunet a prouvé

que Fatima Bedar, présentée comme victime de la répression

policière, s'était suicidée ).

4 - Les éléments ci-dessus peuvent laisser à penser

que la direction de la Fédération de France du FLN a délibérément

choisi la stratégie de la provocation, dans un contexte de logique

de lutte d'influence au sein du FLN. Mobiliser ainsi plus de 22.000 personnes

de nuit, dans un contexte de violence, de conflit et d'exaspération

policière en souligne la responsabilité.

Jean-Paul Angelleli docteur en histoire

Jean-Paul Brunet historien universitaire

Gabriel Conesa universitaire

Philippe Conrad universitaire, historien

Gérard Crespo docteur en histoire

Robert Davezac docteur en histoire

Maurice Faivre historien

Gérard Hilaire professeur agrégé d'histoire

Georges Jehel historien universitaire

Alain Lardillier docteur en histoire

Roger Le Doussal historien

Gregor Mathias enseignant docteur en histoire

Jean Monneret docteur en histoire

Danielle Pister-Lopez universitaire, agrégée de lettres

modernes

Jean-Pierre Pister professeur agrégé d'Histoire

Michel Renard historien universitaire

Rémy Valat historien

Roger Vétillard historien

Bernard Zeller historien

Centres de documentation :

Joseph Perez ( CDHA )

Thierry Rolando ( Cercle Algérianiste )

Les promoteurs de la repentance ne désarment pas.

En écho à cette démarche courageuse de ces 22 historiens

et chercheurs, l'anniversaire de cet épisode dramatique est l'occasion

de poursuivre la « dénonciation du massacre des Algériens

» et l'exigence d'une repentance de l'Etat français ».

Quelques exemples de ce mouvement :

- un député des Bouches-du-Rhône, Patrick Menucci,vient

de déposer une proposition de loi contresignée par 73 parlementaires

socialistes : « La France reconnaît publiquement sa responsabilité

dans les massacres causés par la répression du 17 octobre

1961 à Paris, de manifestants algériens réclamant

l'indépendance de leur pays ». Ce texte n'a aucune chance

d'être débattu avant la fin de la législature en cours

mais les gestes les plus inutiles ne sont-ils pas les plus beaux ?

- Le président du conseil départemental de Seine-St Denis,

Stephane Troussel, vient de demander à François Hollande

de faire du 17 octobre, « journée nationale de reconnaissance

des crimes et du rôle de l'Etat français dans la guerre d'Algérie

», afin que les jeunes issus de l'immigration se sentent pleinement

français ».

|