|

L'Organisation Commune des

Régions Sahariennes ( OCRS)

Le Sahara est considéré par

les spécialistes de la décolonisation comme " un

cas de décolonisation sans heurts " et, objectivement,

les " événements " n'ont que très peu concerné

le Sahara. Cette région, que le FLN appelait la wilaya VI, ne fut

pas un lieu de confrontations armées répétées.

La seule action d'envergure fut la destruction d'un convoi de la compagnie

pétrolière algérienne aux alentours de Timimoun,

en novembre 1957.

Cela peut paraître paradoxal, étant donné l'importance

stratégique et économique croissante de ce territoire au

cours des années 1954-1962, tant pour la France que pour le FLN.

Les négociations entre la France et le GPRA échouèrent

à plusieurs reprises sur la question du Sahara, que la France tenta

de séparer du reste de l'Algérie, de manière à

conserver un contrôle direct sur les ressources en hydrocarbures

ainsi que sur les bases de Reggane et d'In Ekker, centres d'essais nucléaires

aériens et souterrains et de lancements de fusées, éléments

essentiels d'une force de frappe nucléaire indépendante.

Et pourtant, dans sa volonté de mettre un terme rapide au conflit

algérien, De Gaulle abandonna les prétentions de la France

sur le Sahara, s'en remettant à un accord d'association illusoire

qui, selon lui, sauvegarderait les intérêts de la France.

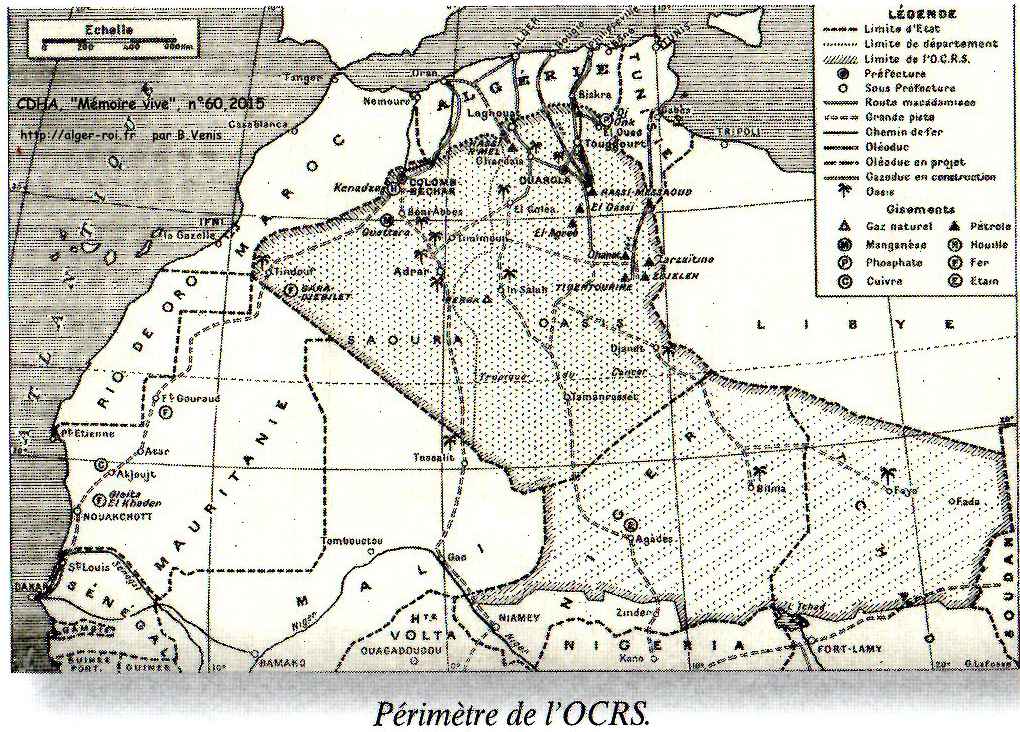

L'OCRS, tentative de conserver le Sahara à

la France

Entre les mois de mars 1952 et mars 1956, la question de la création

d'une Afrique saharienne française regroupant les territoires du

Sud algérien, AOF et AEF, avait fait l'objet de propositions destinées

à moderniser le mode de gestion de ces territoires, gérés

par trois gouverneurs différents. De nombreux débats eurent

lieu, qui n'aboutirent pas, tant au sein de l'Assemblée Nationale

française qu'au sein de l'Assemblée de l'Union française.

Il faudra attendre la loi 57-27 du 10 janvier 1957 pour assister à

la création de l'OCRS, dont " l'objet est la mise en valeur,

l'expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes

de la République Française, et à la gestion de laquelle

participent l'Algérie, la Mauritanie, le Soudan, le Niger et le

Tchad ".

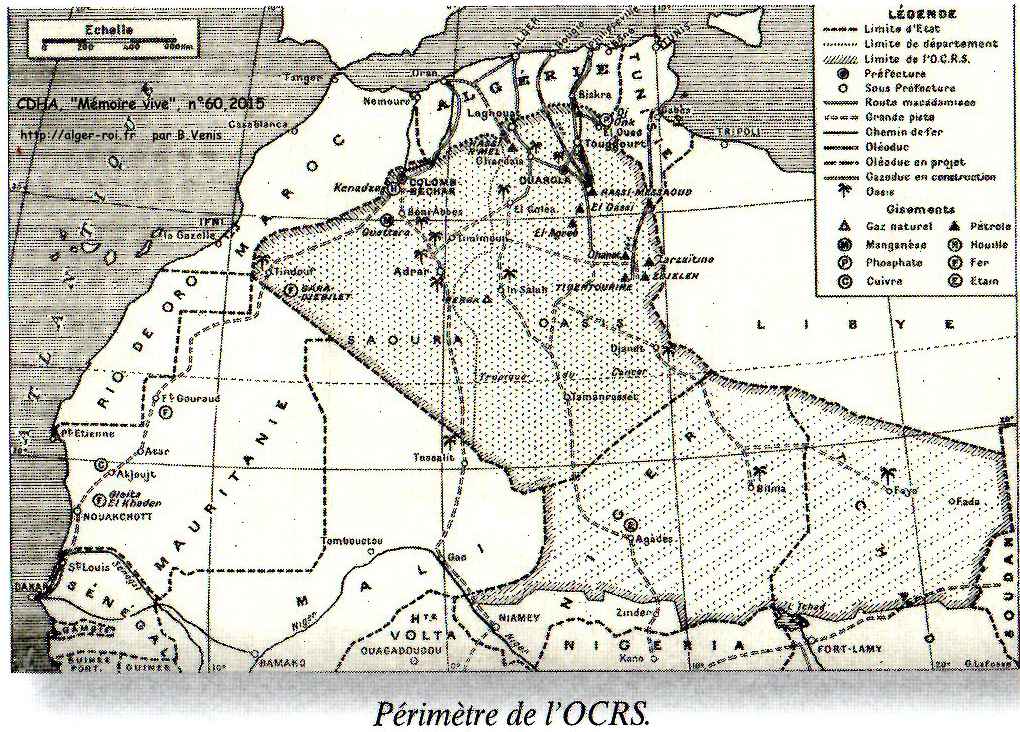

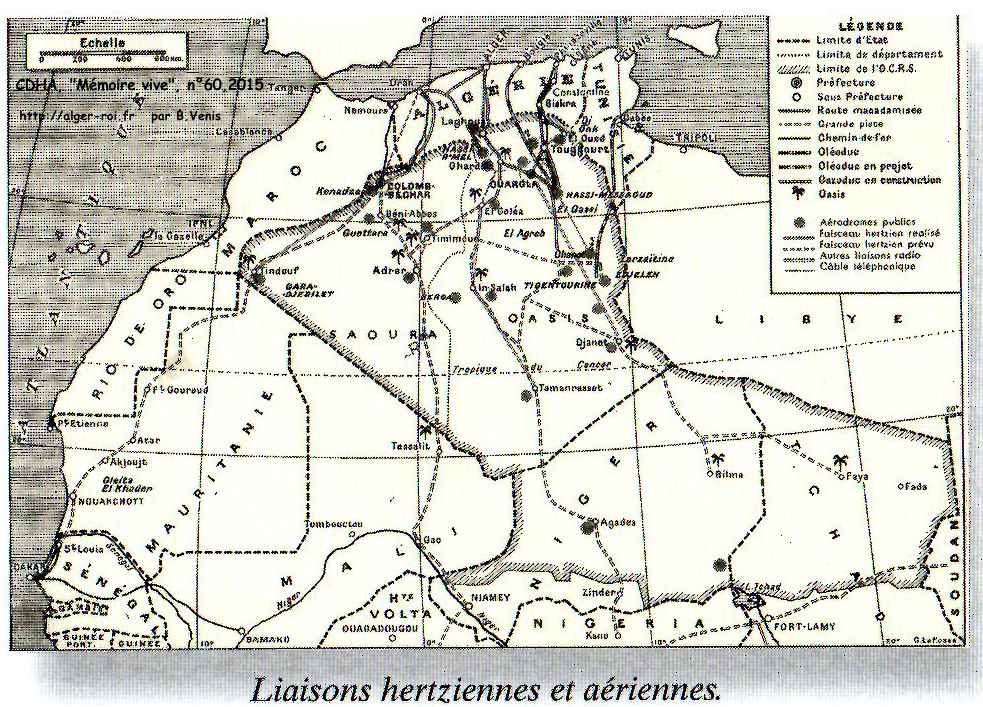

Liaisons hertziennes et aériennes..

Liaisons hertziennes et aériennes.. |

Concrètement, le " bureau du

Sahara ", qui existait à Alger, fut remplacé par un

Ministère du Sahara, localisé à Paris, et confié

d'abord à Jacques Soustelle, puis à Max Lejeune, qui exerça

également la fonction de Délégué général

de l'OCRS, à partir du 13 juin 1957.

Parvenu au pouvoir, De Gaulle attacha personnellement une très

grande importance au Sahara, et en août 1960, il nomma à

la tête de l'OCRS Olivier Guichard, un de ses fidèles compagnons.

De son côté, le FLN avait affirmé, dès le 20

août 1956, lors de la plate-forme de la Soummam, qu'il recherchait

l'indépendance absolue de l'ensemble Algérie-Sahara. Il

se montra d'emblée violemment opposé aux principes mêmes

de l'OCRS, soutenu en cela par toutes les radios du monde arabe.

Les limites de la Régence turque en 1830 ne dépassaient

pas 300.000 km, et l'autorité des Deys d'Alger n'avait jamais porté

sur les régions sahariennes. C'est grâce à l'expansion

réalisée par la France vers le sud, que l'Algérie

de 1962 couvrait 2.381.741 km2. D'autre part, en 1957-58, les populations

sahariennes nomades refusèrent catégoriquement d'appartenir

à un autre gouvernement que celui de la France, qu'il soit d'Afrique

du Nord ou du Soudan, les chefs traditionnels et religieux de la région

d'Ouargla allant jusqu'à écrire au Président de la

République française, le 30-121957 : "... Nous avons

l'honneur de vous exprimer très sincèrement que nous voulons

rester toujours Français-Musulmans, partie intégrale de

la République Française... Nous n'accepterons à aucun

prix que la France glorieuse nous considère comme une partie de

l'Algérie, ou d'une partie quelconque de l'Afrique du Nord ".

Il n'a pas échappé non plus aux observateurs américains

que la création de l'OCRS trahissait l'intention de la France de

" couper complètement le Sahara du reste de l'Algérie

". Toutefois, bien que les Etats- Unis aient soutenu les nationalistes

algériens, ils ne s'opposèrent pas à la création

de l'OCRS, " par sympathie à l'égard d'un projet

dont l'objectif principal annoncé était l'avancement de

la population d'une partie sous-développée du monde, dans

une démarche exemplaire d'utilisation des revenus pétroliers

dans le domaine du développement socio-économique ".

L'OCRS concerna dans ses débuts les deux départements algériens

des Oasis et de la Saoura, ainsi que le Niger et le Tchad, qui avaient

accepté de signer une convention de coopération, ce que

refusèrent la Mauritanie et le Soudan. L'Organisation fut remplacée,

après l'indépendance, et pour peu de temps, par un Organisme

saharien algérofrançais, présidé par Lamine

Khene ( futur secrétaire général de l'OPEP ) et dirigé

par Claude Cheysson ( futur ministre des affaires étrangères

de Mitterrand ). Moins d'un an après l'indépendance, le

décret 63-111 du 24 mai 1963 mit fin à l'OCRS et organisa

la liquidation de ses services, ce qui prendra presque quatre ans. La

dissolution de l'OCRS sera constatée par un décret du 17

mars 1967.

Les réalisations de l'OCRS

Au départ, le budget annuel de l'OCRS était de l'ordre de

200 millions de NF, d'abord entièrement assuré par le budget

de l'Etat français puis, à partir de 1960, de plus en plus

par la redevance pétrolière. Le budget prévu pour

1962 était de 400 millions de NF avec une prévision de redevance

pétrolière à hauteur de 130 millions de NF.

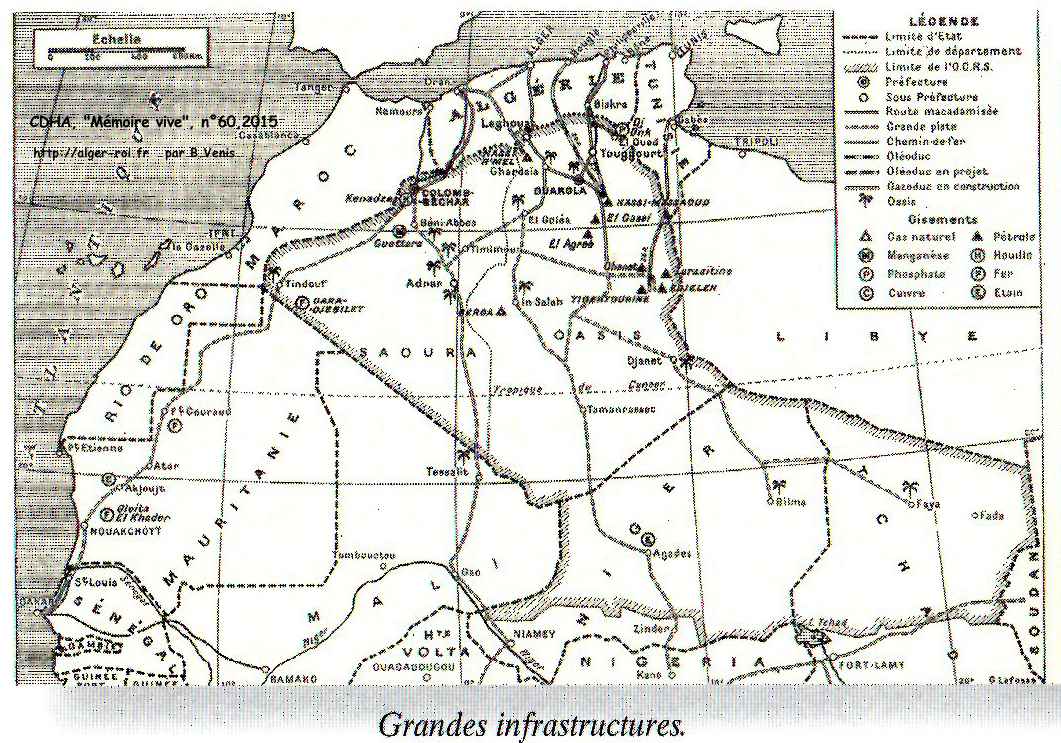

En 1957, l'OCRS consacra tous ses efforts à la mise en place de

l'infrastructure indispensable à l'exploitation du sous-sol saharien.

Le système d'évacuation de la production d'Hassi-Messaoud

nécessitera 63 milliards d'anciens francs d'investissements. Celui

d'Edjeleh, un oléoduc reliant In-Amenas à La Skirah dans

le golfe de Gabès, achevé en octobre 1960, demandera encore

55 milliards d'anciens francs.

Pour assurer le développement socio-économique des populations

sahariennes, l'OCRS investit dans les infrastructures hydrauliques, l'aéronautique,

les télécommunications, les liaisons hertziennes et aériennes,

les infrastructures routières, l'urbanisme, l'habitat, l'électrification,

l'action culturelle et sociale, mais aussi l'hôtellerie et les petits

travaux d'infrastructure légère.

L'ordonnance n° 58-1248, du 18 décembre 1958 a conduit à

la création de la Compagnie Française du Sahara (

CFS ) et de la Société pour le Développement des

Régions Sahariennes ( SDRS ).

Le décret du 31 décembre 1959 institua une Caisse Saharienne

de Solidarité. Recentré en 1959 sur les territoires

sahariens, le Bureau des Investissements en Afrique ( BIA ), autorisa

les participations de l'Etat dans les sociétés qu'il créa

ou contribua à créer en accordant des prêts, des garanties

ou en contractant des emprunts.

C'est le cas de la Société d'Equipement pour l'Infrastructure

Saharienne ( SELIS ) qui interviendra notamment dans :

- la construction de logements pour la CILOF ( Compagnie Immobilière

pour le Logement des Fonctionnaires ), à Colomb Béchar,

Laghouat, Touggourt et Ouargla...

- la réalisation de routes en gypse compacté, pour les voies

intérieures de la cité pétrolière d'Hassi

Messaoud,

- la réalisation de la cité pétrolière d'In

Amenas,

- la rénovation de la base de vie à Hassi Messaoud,

- l'élaboration des plans de la future cité d'Hassi R'Mel,

- l'étude de la base de vie des mines de phosphates du Djebel-Onk,

- la réalisation de l'hôtel Transat à Ouargla, la

réalisation de l'alimentation en eau de l'agglomération

de Ouargla par forage dans la nappe albienne,

- l'étude du village coopératif d'agriculteurs sur des terres

irriguées au voisinage de Ouargla, etc.

Grandes infrastructures.

Grandes infrastructures. |

En conclusion, utopie, échec programmé,

incurie ?

Le premier paradoxe concernant la création de l'OCRS fut que six

mois plus tôt, en juin 1956, les états africains possédant

un espace saharien obtinrent leur autonomie interne, le Maroc et la Tunisie

venant de leur côté d'accéder en mars 1956 à

l'indépendance. Comment alors a-t-on pu concevoir, à ce

moment précis, un projet où l'ancienne puissance coloniale

proposait de reprendre la main sur une partie des mêmes territoires

devenus indépendants ou en voie de le devenir ?

Le second paradoxe fut qu'en même temps que l'on cherchait, au travers

de la création de l'OCRS, à conserver le Sahara à

la France, à le traiter séparément de l'Algérie,

on instituait 6 mois plus tard, par le décret du 7 août 1957,

la départementalisation du Sahara, en transformant les " Territoires

du Sud ", créés en 1902, et jusque-là toujours

considérés " territoires militaires ", en deux

départements de la Saoura et des Oasis, donc à les ramener

juridiquement au niveau des autres

départements algériens. On peut évidemment penser

que le maintien du statut de " Territoires du Sud ", sous administration

militaire, aurait été plus cohérent avec l'objectif

recherché.

Il semble toutefois difficile d'évoquer un échec programmé.

La raison profonde de cet échec est très certainement à

chercher dans l'évolution politique de De Gaulle lui-même,

concernant le Sahara. Le FLN n'a jamais varié dans ses prétentions,

et comme l'a écrit l'ancien président du GPRA, Ben Khedda

" Le pétrole va prolonger la guerre de trois ans ". Les

émissaires du GPRA, dans les négociations d'Evian, se présentaient

comme les délégués d'un Etat souverain disposant

d'un droit imprescriptible sur le Sahara. C'est bien De Gaulle qui, exaspéré

par ces prolongations, voulut mettre un terme au conflit algérien,

quoi qu'il en coûtat. Il était en effet persuadé que

prolonger la guerre équivalait à prendre un retard irrémédiable

dans la mise sur pied de la force de frappe nucléaire française.

Trois points essentiels de son revirement sont à rappeler

Tout d'abord, après avoir annoncé que la France n'entamerait

des négociations qu'après le cessez-le-feu, après

" la paix des braves " de sa conférence du 23 octobre

1958, De Gaulle accepta finalement que celles-ci démarrent, à

Melun, du 25 au 29 juin 1960. En second lieu, dans son discours du 16

septembre 1959 sur l'autodétermination, De Gaulle ne parla que

de douze départements, " ... je m'engage à demander,

d'une part aux Algériens, dans leurs douze départements,

ce qu'ils veulent être en définitive et, d'autre part, à

tous les Français d'entériner ce que sera ce choix... ".

Le Sahara fut donc exclu du dispositif. En revanche, dans sa conférence

de presse du 5 septembre 1961, la question du Sahara fut abordée

dans des termes nouveaux " La question de la souveraineté

du Sahara n'a pas à être considérée... ce qui

nous intéresse, c'est qu'il sorte de ces accords, s'ils doivent

se produire, une association qui sauvegarde nos intérêts..

". En réalité, comme le fait remarquer Xavier Yacono

" De Gaulle a renoncé au Sahara et à l'OCRS. Dès

le 13 septembre 1961 il informait de sa décision Olivier Guichard

et, début octobre, il renouait le dialogue avec le GPRA, devenu

l'allié objectif de De Gaulle contre l'OAS ".

Enfin, et c'est peut-être l'argument qui l'emportera au bout du

compte, De Gaulle savait que pour la poursuite des essais nucléaires

français, il n'y avait que deux solutions, le Sahara et l'archipel

des Tuamotu, dans le Pacifique. En l'absence d'un aérodrome en

Polynésie française, la première solution s'imposa

à court terme. Or précisément, le 25 février

1962, quelques jours avant l'ouverture de la phase finale des négociations

d'Evian, le Général Jean Thiry, conduisant une équipe

de onze ingénieurs, partit pour le Pacifique et confirma la faisabilité

technique d'un projet de construction d'un aérodrome dans l'archipel

des Gambier... Coïncidence, deux jours plus tard, le 27 février

1962, l'ALN organisa à Ouargla une manifestation populaire monstre,

dans le but d'apporter la démonstration aux négociateurs

d'Evian de la volonté du peuple saharien de rejeter " les

visées de la France coloniale " de séparer le Sahara

du reste du pays. Comme l'a écrit Remy Kauffer, " les accords

d'Evian ont permis l'achèvement de la force de frappe ",

en autorisant la présence française au Sahara cinq années

de plus. Les essais nucléaires se déroulèrent tout

d'abord au Sahara, de 1960 à 1966, puis dans le Pacifique à

partir de 1966.

Jean-Pierre Simon

Sources

- Démontage d'empires : Actes académiques d'un colloque

organisé sous la direction de Jean Fremigacci, Daniel Lefeuvre

et Marc Michel. Ed. Riveneuve, 2012, et particulièrement article

de Berny Sèbe ( lecteur à l'université de Birmingham

) : Les Etats-Unis et la décolonisation du Sahara Français

: une non-intervention bienveillante ?

- OCRS : Bilan, perspectives. Publié par l'OCRS fin 1960.

- Frédéric Médard - Université Paul-Valéry

Montpellier III - Le Sahara, 1957-1962. Mutation administrative, économique

et sociologique. Session thématique France, guerre d'Algérie

et enjeux internationaux Mercredi 21 juin 2006.

- Archives du CDHA. Témoignages d'Ingénieurs des Ponts et

Chaussées ayant travaillé en Algérie.

- Xavier Yacono : De Gaulle et le FLN, 1958-1962. Ed. l'Atlanthrope, 1989,

127 p.

- Document de travail du Ministère du Sahara sur le clivage entre

les populations blanches ( Touareg, Maures,... ) et noires du Sahara,

1957.

- Yvan du Jonchay : L'infrastructure de départ du Sahara et de

l'OCRS. Revue de géographie de Lyon, 1957, n° 4. - Roger Faligot

et Jean Guisnel ( sous la direction de ) : Histoire secrète de

la V' République. La Découverte/Poche, 2007, 752 p.

|