|

LE TOURISME EN ALGÉRIE

Le précurseur du grand tourisme en Algérie

: John Dal Piaz

Il est fréquent de constater que des

destins croisés marquent certaines époques, c'est assurément

le cas de ceux de John Dal Piaz, de la Compagnie Générale

Transatlantique et de l'Algérie.

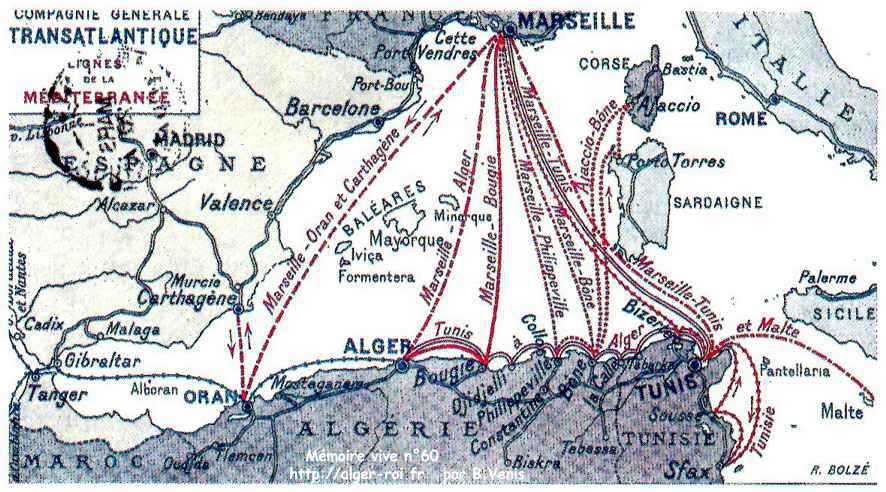

Origine de la Compagnie Générale

Transatlantique

A l'origine, fut la Société Louis Arnaud, Touache Frères

et Compagnie dont l'objectif était de " contribuer au développement

des relations entre la Métropole et la Colonie ( l'Algérie

), de les rapprocher l'une et l'autre (...) en réduisant autant

que possible la durée des traversées ". Louis Arnaud,

agent maritime à Marseille, et les frères Touache, des banquiers

lyonnais, la fondèrent en décembre 1850.

Cette société lance son premier navire, affecté à

la ligne Marseille-Alger, en février 1852, le Du Tremblay, un vapeur

à hélice dont la capacité de transport était

de 50 passagers et 350 tonnes de fret.

L'association des fondateurs de cette société avec les frères

Jacob Rodrigue Émile Pereire et Isaac Rodrigue Pereire - des hommes

d'affaires qui ont, entre autres, participé aux opérations

immobilières liées à la modernisation de Paris dirigée

par le Préfet Haussmann - va donner naissance à la Compagnie

Générale Maritime ( décret du 2 mai 1855 ) qui prend,

également le nom de Compagnie de Navigation Mixte ( CNM ).

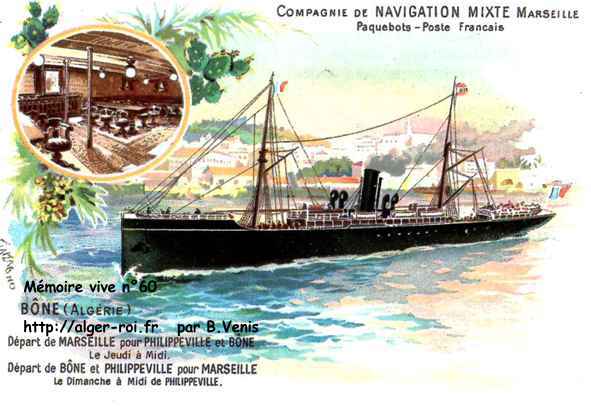

En 1858, les services assurés par la CNM sont :

Marseille-Alger hebdomadaire le jeudi.

Marseille-Valencia-Oran hebdomadaire le

mercredi.

Marseille- Stora hebdomadaire le vendredi.

Marseille-Alger-Bône-Stora-Tunis-Malte

mensuel.

La Compagnie Générale Maritime renommée Compagnie

de Navigation Mixte ( CNM ) prend par décret impérial, en

1861, la nouvelle dénomination de Compagnie Générale

Transatlantique ( CGT, souvent surnommée Transat, ou French Line

par la clientèle, notamment anglophone ), elle conservera également

le nom de CNM, rien ne différenciait ces deux entités hormis

la limitation statutaire de certaines affaires à la CGT.

La nouvelle dénomination CGT, correspond plus précisément

aux nouveaux services assurés.

En effet, outre les services réguliers sur l'Atlantique Nord :

Le Havre-New York, Saint-Nazaire-Isthme de Panama et trois services annexes

pour la Guadeloupe, le Mexique et Cayenne, elle assure un service régulier

de douze voyages par mois sur l'Algérie : 4 sur o e Alger, 3 sur

Oran, 3 sur Philippeville, 1 sur Bône, 1 sur Tunis.

En 1875, la Compagnie Générale Transatlantique connaît

diverses difficultés, les frères Péreire sont appelés

à en prendre la direction pour assurer son redressement. Emile

meurt cette année-là et ce sont Isaac et son fils Eugène

qui assureront le rétablissement de l'entreprise avec, notamment,

la modernisation de la flotte et la création de grands paquebots

correspondant mieux à la clientèle ciblée. En 1904,

Eugène Pereire, diminué physiquement, est évincé

de la direction et le conseil d'administration renouvelé. C'est

la fin du règne de la famille Pereire sur l'entreprise. Jules Charles-Roux,

devient Président de la compagnie, il nomme John Dal Piaz, Directeur

Général.

La prise de fonction de ces deux hommes talentueux profite pleinement

à la compagnie qui se hisse, dès le début de la Première

Guerre mondiale, à une place de premier rang ; elle sera aussi,

marquée par une politique de reconquête de la clientèle.

Après plusieurs voyages aux Etats Unis, ses dirigeants décident

d'un changement de politique en ciblant une nouvelle clientèle

et en adaptant économiquement et commercialement leur flotte aux

objectifs commerciaux qu'ils se sont fixés. La course à

la vitesse et le prix du charbon les amènent, avec leurs équipes,

à considérer que la vitesse des paquebots ne pourra, dorénavant,

être dépassée que par un changement technologique.

En 1906, suite à ce constat, le paquebot La Provence est mis en

service. Nettement plus grand que ses prédécesseurs ( 190

mètres, 13.000 tonneaux ), il atteint des vitesses très

honorables et réussit à battre l'un des paquebots les plus

rapides du monde, le Deutschland. C'est aussi le premier paquebot de la

compagnie à être équipé de télégraphie

sans fil, laquelle permet aux passagers de communiquer avec la erre ferme,

mais surtout de recevoir à bord les nouvelles du monde.

Le Président Dal Piaz

Le Président Dal Piaz |

Un journal quotidien, L'Atlantique, est créé à destination

des passagers.

L'activité commerciale traditionnelle de la compagnie est brusquement

stoppée en août 1914 avec la déclaration de la guerre

; cela l'amènera - avec la réquisition des deux cinquièmes

de sa flotte ( 37 navires) - à contribuer aux opérations

militaires et à participer au blocus de l'Allemagne. Certains de

ses navires seront même transformés en navires-hôpitaux.

En 1918 Jules Charles-Roux meurt, il est remplacé par Gaston de

Pellerin de Latouche qui meurt lui-même en 1920.

Le Président Dal Piaz

John Dal Piaz ( né en 1865, mort le 18 juin 1928 ) est un homme

d'affaires français ayant évolué dans le milieu de

la marine. Né dans une famille de la grande bourgeoisie parisienne,

en 1888, à 23 ans, il intègre la Compagnie Générale

Transatlantique en qualité de stagiaire dans des structures portuaires,

puis en tant que secrétaire du président d'alors, Eugène

Péreire, avant de devenir Secrétaire Général

de la compagnie en 1900, puis Directeur Général en 1909.

Homme de qualité et de grande fidélité à la

compagnie, John Dal Piaz, en assure, dès 1920, la présidence.

C'est dans un marché difficile et fortement concurrentiel qu'il

prend ses fonctions.

La politique commerciale et qualitative qu'il a mise en place avec son

prédécesseur porte ses fruits, la compagnie se développe

fortement.

De nouveaux navires sont terminés, notamment le Paris, dont il

surveille de près la finition. Doué d'une forte créativité,

il rêve de développer une offre complète de tourisme

en Afrique du Nord avec pour cible les touristes du monde en général,

les Anglais et les Américains, en particulier, qu'il a appris à

connaître lors de ses multiples déplacements dans ces pays.

En 1918 naît l'idée de créer des " Auto

- circuits Nord-Africains ".

En 1919-1920 sont créés les hôtels Transatlantique

et les Auto-Circuits.

En 1925, création de la Société des Voyages

et Hôtels Nord-Africains.

En 1927, le fleuron de la flotte de la Transat, le paquebot Ile-de-France

est mis en service. En pleine période de Prohibition la clientèle

américaine, attirée par la finition des navires français,

afflue ; c'est une période considérée comme "

l'âge d'or " de la compagnie.

Création de la Société des Voyages et Hôtels

Nord- Africains

Les hôtels Transatlantique

Les hôtels Transatlantique

|

Après avoir développé

les lignes maritimes vers l'Afrique du Nord avec des paquebots comme le

Lamoricière, c'est en 1919 que John Dal Piaz, murit, avec ses équipes,

les projets des auto-circuits nord-africains et des hôtels Transatlantique,

projets qu'il concrétisera et développera fortement dès

sa nomination en qualité de Président de la compagnie. Ces

réalisations vont décupler le grand tourisme en Afrique

du Nord. Commencé au printemps 1920, au Maroc et dans l'Ouest de

l'Algérie, l'effort de développement des hôtels Transatlantique

s'est rapidement étendu au reste de l'Algérie, à

la Tunisie et aux territoires du sud.

Des amateurs de grand tourisme, des artistes - peintres, romanciers et

poètes - vont en être les premiers clients, ils contribueront

à la notoriété de cette nouvelle forme de tourisme

qui fera connaître l'Afrique du Nord au monde entier.

Les Hôtels Transatlantique

L'offre hôtelière touristique en Afrique du Nord au début

du XXe siècle était insuffisante et souvent mal adaptée

à la clientèle internationale. Le Président Dal Piaz

crée et met en place ce nouveau concept qui, au fil du temps, aboutira

à un style architectural " arl déco/néo orientaliste

" qui fera la spécificité de ce hôtels.

Il est nécessaire de rappeler que depuis un siège social

métropolitain, bâtir un hôte en Afrique du Nord ressortait

du" tour de force ".

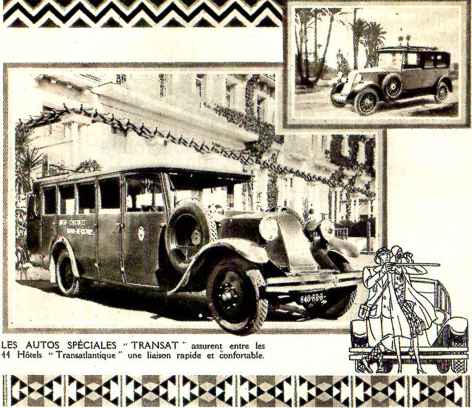

Si la saison touristique 1919-1920 comptais sept hôtels et quatre

cars qui parcoururent 110.000 kilomètres, la dernière saison

vécue par le Président Dal Piaz comptait 44 hôtels,

280 cars et voitures particulières qui transportèrent 5.000

voyageurs sur des circuits aussi divers et intéressants que le

circuit du Grand Erg : d'Alger à Alger par Bou Saâda Laghouat,

Figuig, Timimoun, El Goléa et Ghardaïa.

Circuits "Transat" |

Les hôtels se nommaient Hôtel

Transatlantique, les plus prestigieux étaient doublés

d'un patronyme tel, l'Algeria à Alger, le Palais Jamai à

Fès, les Oudaias à Rabat et la Mamounia à Marrakech

( aujourd'hui, fleuron emblématique de l'hôtellerie de luxe

marocaine ).

L'organisation, la réusssite et le retentissement de ces circuits

touristiques peuvent être considérés, pour l'époque,

comme une véritable oeuvre de propagande française.

W. L. Warden, directeur du Daily Mail, de retour d'une excursion en Algérie

et Tunisie, ne qualifiait-il pas son voyage de " voyage de féerie

".

M. Colin-Davidson, du Morning Post, déclarait : " Tout voyageur

qui a négligé de visiter l'Algérie et la Tunisie

a commis un péché d'omission dont il doit se repentir et

qu'il doit réparer ".

S.E. M. l'ambassadeur des Etats-Unis Myron T. Herrick, écrivait,

de retour de son voyage au Maroc, dans The Saturday Evening Post du 20

novembre 1926 : " Voir comment la France résout ce problème

- celui des contacts avec les autres races - dans des conditions aussi

complexes que celles existant au Maroc est au plus haut point instructif.

Voilà une des raisons pour lesquelles je suggérerai aux

Américains de visiter ce pays étrange, si vieux, si nouveau,

si riche d'histoire, si lointain et cependant si accessible ; pays qui

me fait souvent penser à " la ruée vers l'Ouest "

dans notre " Far West " éclairé par la lampe merveilleuse

d'Aladin ".

Les Auto-Circuits

Outre l'hébergement, la Compagnie Générale Transatlantique

assurait le transport de sa clientèle par cars. Si le transport

des touristes semblait facile, sa pratique n'en restait pas moins compliquée.

En Afrique du Nord, pourtant dotée de voies de circulation nombreuses

et modernes, la desserte de lieux touristiques disséminés,

voire retirés, sur ces vastes territoires était rendue difficile

sur des routes souvent étroites ainsi que par le franchissement

de cols escarpés ou de traversées d'oueds en crues.

Ces circuits se voulant de qualité, chaque voyage nécessitait

de la méthode, du confort pour les passagers, de la place pour

les nombreux bagages, du respect pour les temps de déplacement

ainsi que la gestion des imprévus. La conception des véhicules

Auto-Circuits assurait, outre un confort optimal, un agrément visuel

incomparable.

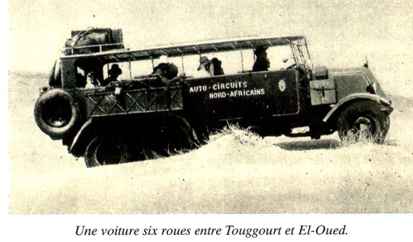

Les voitures six roues

La clientèle des hôtels Transatlantique se faisant pressante

pour obtenir des circuits plus exotiques et des véhicules de transport

particulier de préférence aux véhicules de transport

en commun, le Président Dal Piaz, toujours resté attentif

aux expéditions des véhicules Renault six roues et à

leurs exploits de franchissement des dunes de sable, des chemins caillouteux

et des obstacles les plus infranchissables, décide d'équi?

per ses hôtels sahariens de véhicules six roues adaptés

à des excursions touristiques, atypiques, dans les dunes. Les hôtels

Transatlantique seront les seuls hôtels au monde à offrir

un tel service à leur clientèle.

|

Une

voiture six roues entre Touggourt et Et-Oued. Une

voiture six roues entre Touggourt et Et-Oued. |

Le Président Dal Piaz, fit, en 1924, la déclaration suivante

à l'Institut Colonial :

" Des entreprises comme les circuits de la Transatlantique en faisant

connaître l'Algérie, la Tunisie et le Maroc présentent,

à mon sens, une grande utilité au point de vue national.

Nos possessions de l'Afrique du Nord constituent une grande partie non

seulement du crédit, mais aussi de l'avenir de la France. Beaucoup

de Français ont été ébranlés par les

événements de la guerre, et parfois démoralisés

: qu'ils traversent la Méditerranée et qu'ils aillent prendre,

avec une leçon d'énergie et de confiance, des motifs d'espérer

et de vouloir, fondés sur les ressources de nos nouveaux continents.

Quant à l'étranger, qui doute encore quelque peu du relèvement

de notre pays, il comprendra là-bas que la France a devant elle

un très grand avenir, qu'il est presque immédiat et qu'elle

a droit au crédit du monde ".

La mort prématurée, en juin 1928, du Président Dal

Piaz, crée une période d'instabilité pour la compagnie,

rapidement fragilisée par la crise économique.

Ce Président est considéré comme l'un des hommes

qui a marqué, durablement, l'histoire de l'entreprise. La compagnie

lui rend un bel hommage en nommant " Président Dal Piaz "

l'un de ses paquebots de la ligne de l'Afrique du Nord mis en service

en 1929.

Cet article se veut un juste hommage à l'homme d'exception que

fut le Président John Dal Piaz, toujours mû par l'idée

maîtresse de faire aimer la France au travers de ses entreprises.

Il occupa au cours de sa carrière de multiples fonctions, il fut

Président de l'Académie de Marine et du Comité Central

des Armateurs de France, Vice-président de la Ligue maritime et

coloniale française, membre associé du Conseil supérieur

de la marine marchande, de celui des colonies, des travaux publics, et

du tourisme. En 1924, dans une substantielle étude, il exposa sa

conception du " paquebot moderne " et son " Ile de France

" fut doté du premier hydravion lancé par catapulte,

qui fit gagner des heures au courrier transatlantique. Il réalisa

aussi des hôtels flottants comme le " Paris " au lendemain

de la première guerre mondiale, et en fit construire plusieurs

dizaines dont quarante en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Soutenu

et encouragé par le Maréchal Lyautey, il fut sollicité

partout dans le monde.

Compagnie de navigation mixte

- Marseille

Compagnie de navigation mixte

- Marseille |

Vice-président du Comité France-Amérique, il fut

un lien entre les deux pays. Après la guerre, il participa à

la mission officielle de reconnaissance de la flotte allemande en 1925

et contribua activement à la création du Comité d'action

économique et douanière internationale.

Il fut, également, administrateur de nombreuses sociétés

telles que la Banque d'Algérie, les Chantiers et ateliers de Saint-

Nazaire, et la Compagnie internationale de navigation aérienne,

ainsi que membre de l'Académie des marins et de l'Institut colonial

français.

Ses multiples activités et participations au sein des milieux économiques

et sociaux lui ont valu d'être élevé à la distinction

de Grand-croix de la Légion d'honneur.

Qu'en est-il advenu de la Compagnie Générale Transatlantique

?

Le transport de passagers ne cessant de croître, la CNM inaugure

en 1929, en partenariat avec la Compagnie du Midi, une gare maritime à

Port-Vendres.

En 1932 est lancé le paquebot Normandie. Au cours de la période

très difficile de la seconde guerre mondiale sa flotte passera

de 15 navires en 1939 à 3 en 1945 et dans la même période

sa base de Port-Vendres sera lourdement endommagée.

La compagnie se rétablit durant une dizaine d'années, la

guerre d'Algérie et l'accession de celle-ci à l'indépendance

en 1962 réduiront de manière drastique son chiffre d'affaires.

Le paquebot France est lancé en 1962.

Le capital de la compagnie est détenu, en 1967, par une société

d'assurances La Fortune.

En 1969, la CNM se rapproche de la Compagnie Générale Transatlantique

peur créer la Compagnie Générale Trans:naterranéenne

à qui elle cède l'ensemble de sa flotte.

Dans les années qui suivent, la compagnie fusionne avec la Compagnie

des Messageries Maritimes pour former la Compagnie Générale

Maritime, devenue par la suite Compagnie Maritime d'Affrètement

- Compagnie Générale Maritime ( CMA - CGM ).

Les paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique ont

souvent été des ouvrages d'art symboliques du bon goût

de leur époque, ils étaient destinés à représenter

l'image de la France à l'étranger. De même, la qualité

de leur service et en partiQulier celle des repas et des vins, a fidélisé

une clientèle internationale fortunée.

Alain Gibergues

Sources

- Barbance Marthe, Histoire de la Compagnie Générale Transatlantique.

Editions Arts et Métiers Graphiques, 1955.

- Bernadac Bernard, Histoire de la Compagnie de Navigation Mixte. Editions

Paysan, Marseille, 1985.

- Compagnie Générale Transatlantique,

Les Hôtels Transatlantique.

Plaquette publicitaire, sd.

- Compagnie Générale Transatlantique.

Circuits - Transat - Afrique du Nord.

Plaquette publicitaire. 1938.

- Compagnie Générale Transatlantique, Compagnie de Navigation

Mixte, Auto-circuits...

Sites Internet.

- Ricard. J-H, Le Grand Tourisme dans le Nord. Africain, l'oeuvre du Président

Dal Piaz, Editions Ligue Maritime et Coloniale. Paris, sd.

|