La guerre de 1914-1918 en Afrique du Nord

Développement automobile et aérien.

Le 4 août 1914, le conflit débute

en Algérie avec le bombardement de Philippeville et Bône

par les croiseurs allemands Goeben et Breslau. Ce bombardement marque

le cornmencement de la Grande Guerre et met en évidence la volonté

de l'Allemagne d'affirmer sa puissance et de fomenter des troubles parmi

les populations d'Afrique du Nord. Ces croiseurs s'enfuient vers la Turquie

qui entre en guerre contre la France le 31 octobre. La puissante confrérie

sénoussiste prend position en faveur du sultan de Constantinople.

Dès lors, des agitateurs libyens parcourront les confins algérotunisiens

pour pousser les tribus musulmanes à la révolte.

En décembre 1914, les tribus libyennes, menées par Khalifa

Ben Asked, entreprennent de se libérer de la tutelle italienne,

massacrent les garnisons de Mourzouk et Oubari, mettent en fuite la garnison

de Ghat qui se réfugie en territoire français et s'emparent

d'une quantité importante d'armes et de munitions. Des agitateurs

franchissent la frontière et plusieurs tribus Ajjer entrent en

dissidence.

La situation devient grave tout le long de la frontière tripolitaine

et la Métropole peut difficilement venir en aide aux troupes locales,

dont la plus grande partie des meilleurs cadres se trouve au Front où

la bataille de Verdun fait rage. Le 27 mars 1916, les survivants de la

garnison de Djanet sont contraints de se rendre. Djanet sera repris le

16 mai.

L'assassinat du Père de Foucauld, le 1er décembre 1916 à

Tamanrasset,

supprime le dernier lien moral retenant le chef du Hoggar, Moussa ag Amastane,

contre les sollicitations de nos ennemis.

Retour du général Laperrine

La situation administrative complique singulièrement le travail

de pacification. En effet, le Sahara algérien, sous le nom de Territoire

du Sud, dépend du gouverneur général de l'Algérie

qui, lui-même, agit sur délégation du ministère

de l'Intérieur. En Afrique Occidentale, le Sahara dépend

du gouverneur de l'AOF qui relève du ministère des Colonies.

A l'est et à l'ouest, le Sahara passe sous obédience des

résidents généraux de Tunisie et du Maroc qui dépendent

du ministère des Affaires étrangères.

Le général Lyautey, ministre de la Guerre, décide

de donner le commandement unique du Sahara

au général Laperrine, saharien par excellence, et de supprimer

toutes les frontières administratives, plus résistantes

que les frontières naturelles.

Le général Laperrine, pacificateur du Sahara où il

était resté de juillet 1901 à novembre 1910, est

rappelé du Front pour ramener l'ordre au Sahara, qu'il rejoint

le 2 février 1917 à Ouargla. Pour plus d'efficacité,

le gouvernement lui donne un domaine qui dépasse largement le Sahara

algérien et englobe l'Afrique Occidentale jusqu'aux régions

de Gao, Agadès et Bilma.

Le général Laperrine au cours de son commandement en métropole,

avait apprécié l'apparition, dans la guerre moderne, de

l'automobile et de l'avion, et avait compris qu'il fallait les utiliser

au Sahara pour combattre efficacement les rebelles. Le but à atteindre,

en voiture ou en avion, est Tombouctou. Il impose de diriger le tracé

vers le Hoggar pour rejoindre ensuite Tombouctou par le Niger.

Effectifs aéronautiques.

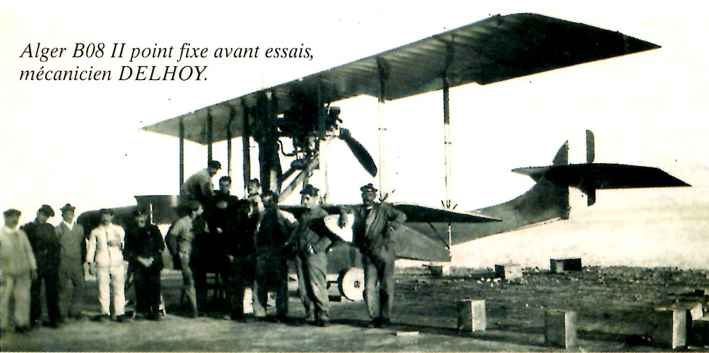

Il n'y a, en septembre 1916 en Algérie, que l'escadrille F 547,

et en Tunisie, que les escadrilles F 541 et F 542, auxquelles se joindront,

en 1917, les escadrilles 543, 544 et 546. L'aviation militaire tunisienne

possède, fin 1917, un parc et une base de ravitaillement à

Gabès et se subdivise en quatre secteurs : Sfax, Monastir, Foum-Tatahouine

et Zarzis.

|

Aménagement de l'infrastructure

Avant de pouvoir s'aventurer au Sahara en voiture ou en avion, il est

nécessaire d'aménager des routes au long desquelles seront

installés des aérodromes ou, tout au moins, des terrains

de secours. La France est alors à un des moments les plus critiques

de la guerre et le gouvernement a bien d'autres soucis que d'équiper

le Sahara en voies carrossables.

Le général Lyautey, qui avait placé le général

Laperrine à la tête des Territoires sahariens, est cependant

bien obligé de lui fournir les moyens nécessaires pour remplir

sa mission.

Des crédits arrivent qui permettent d'entreprendre le grand projet

de la voie impériale reliant l'Algérie au Niger. Trois hommes

y oeuvreront : le capitaine Sollié, du service géographique

des armées, qui a relevé le meilleur tracé qui doit

également servir à l'établissement du futur chemin

de fer transsaharien, le lieutenant de l'aéronautique Grandperrin,

du service topographique algérien, qui est chargé de reconnaître

et de baliser les emplacements des futurs terrains d'atterrissage, et

le sergent Chapuis, de la Compagnie saharienne du Tidikelt qui, à

lui tout seul, jouera le rôle d'agent voyer, d'entrepreneur de travaux

publics et de cantonnier.

C'est lui qui, avec des moyens rudimentaires et au prix d'un effort considérable,

rendra praticable cette voie Algérie-Niger de 2 000 kilomètres

qui évoluera pour devenir la fameuse " route

transsaharienne ".

Le lieutenant Fenouil et l'adjudant Poivre, quant à eux, mettront

ensuite en place, dans des conditions difficiles, le carburant et les

pièces de rechange nécessaires aux autos et aux avions dans

les postes prévus tout au long du trajet.

Missions d'appui dans l'Aurès.

Fin 1916, l'Aurès s'agite, des dissidents gagnent la forêt

de Béni-Melloul. En 1917, les escadrilles 543, 544 et 546 viennent

renforcer leurs devancières dans l'accompagnement des convois de

ravitaillement pour en assurer la protection des colonnes ainsi que les

missions photographiques.

Le 4 février 1917, une escadrille quitte AinM'Lila pour Biskra

d'où elle effectue des opérations contre les groupes rebelles

dans les montagnes. Trois avions sont perdus accidentellement, mais leurs

équipages sont retrouvés sains et saufs. Les missions consistent

à lancer des tracts et des bombes à proximité des

campements. Des postes de ravitaillement sont créés en de

nombreux endroits et approvisionnés par des caravanes de chameaux

lorsque l'accès en automobile est impossible.

Tout l'Aurès est survolé de façon intensive au départ

de Biskra et des aérodromes de campagne de Batna, Timgad et Zerbet-el-Oued.

Le 3 mars 1917, une escadrille de trois avions, venant de Biskra par Touggourt,

survole toutes les oasis du Souf jusqu'à El- Oued. Le capitaine

Perdiaux, chef d'annexe d'El-Oued, atteste l'impression profonde causée

par cette visite aérienne sur la population locale.

En avril 1917, cinq avions de l'escadrille 546 vont de Biskra

à Laghouat

par le tracé de l'oued Djedi, après escale à Ouled-Djellal.

L'escadrille va ensuite à Ghardaïa qui reçoit sa première

visite d'avions. Le retour à Biskra est effectué par Guerrara

et Touggourt.

Un raid majeur, celui de l'escadrille 546 ".

Du 4 juin au 16 septembre 1917, l'escadrille 546 effectue une campagne

remarquable. Au départ de Biskra, elle atteint Boufarik

en s'arrêtant à M'Sila, rayonne autour de Boufarik vers Ténès,

Duperré, Médéa et Berrouaghia

puis rejoint Tlemcen par Orléansville et Mascara. De Tlemcen, elle

effectue un aller et retour à Oran, rayonne ensuite jusqu'à

Méchéria et Nemours et survole à plusieurs reprises

la frontière marocaine. Elle revient par SidiBel-Abbès,

Relizane et Blida, stationne ensuite à Bouira d'où elle

effectue des vols vers Bougie, Aumale et Aïn-Boucif et survole à

plusieurs reprises la Kabylie avant de se diriger vers Sétif et

Aïn-M'Lila. Elle poursuit jusqu'à Guelma d'où elle

rayonne vers Bône et Souk-Ahras en survolant longuement le Nord-Constantinois.

Elle revient enfin à Biskra par Aïn-Beïda et Batna. Ce

raid, véritable croisière impériale, consacre l'aviation

militaire en Algérie. Avec des avions vétustes, abandonnés

depuis longtemps pour les opérations sur le Front, l'escadrille

a parcouru un chemin considérable en survolant les massifs montagneux

et en affrontant des températures extrêmes. Elle a créé

de nombreux aérodromes, ramené une moisson de photographies

et mis en évidence les possibilités offertes par l'aviation

comme moyen de reconnaissance et comme force de dissuasion.

Le raid Ouargla-In Salah-Ouargla, premier vol postal saharien.

Le 14 mars 1918, le raid Ouargla-In SalahOuargla des vieux Farman préfigure

le raid sur Tombouctou, en accord avec le ministère des PTT qui

étudie un ambitieux projet de ligne aérienne Paris-Marseille-AlgerTombouctou.

L'escadrille 546 de Biskra, commandée par le lieutenant Simian,

rejoint à Ouargla l'escadrille 547 commandée par le lieutenant

Alexandre Bernard. Trois Farman sont engagés pour le raid. Après

une escale à Berkane où les attendent deux camions ravitailleurs,

les avions continuent, à 80km/h de moyenne, vers Hassi-Inifel.

Aïn-Guettara est atteint à 16 heures.

Le trajet de Ouargla à In-Salah, de 600 kilomètres, a été

effectué dans la journée, contre un vent défavorable,

en 7 heures et 22 minutes de vol, contre une quinzaine de jours à

dos de chameau. Le retour commence le 25 mars, Ouargla est atteint le

27 mars au matin. Ce raid Ouargla-In SalahOuargla, premier vol au Sahara

avec du courrier postal, repousse encore la limite de la pénétration

aérienne. La citation à l'ordre de l'Armée d'Afrique

du Nord attribuée aux équipages qualifie ce raid d'exploit

qui a eu dans tout le Sahara un retentissement immense.

Le 18 avril 1918, le général Laperrine reçoit sa

troisième étoile, il est alors à Ouargla, de retour

de Tombouctou.

Retour à la paix.

De retour au Sahara, le général Laperrine qui avait obtenu

des résultats spectaculaires pouvait, dès le mois de juillet

1919, circuler de nouveau sur son territoire entièrement pacifié.

Il avait donné une deuxième fois le Sahara à la France.

Muté à la tête de la division d'Alger, il quittait

le Sahara le 2 octobre 1919 et ne devait y revenir, en avion. que pour

y trouver la mort.

La guerre est terminée, elle a fait faire des progrès

énormes à l'aviation. Avec des équipages valeureux

qui ont su compenser la médiocrité du matériel, les

escadrilles d'Algérie ont mené leur mission à bien.

Les vols exceptionnels sont passés inaperçus dans un monde

en guerre. La conquête aérienne du Sahara, entamée

en silence, se poursuivra dans la paix.

Pierre Jarrige

Texte original réduit par Alain GIBERGUES avec l'aimable autorisation

de l'auteur.