|

Théodore

Chassériau

( 1819 - 1856 ) et l'Algérie

Le legs du baron Chassériau au musée

du Louvre..., ce qu'il en est advenu.

Baron Arthur Chassériau,

Baron Arthur Chassériau,

photographie anonyme, coll. part. |

L'oeuvre de ce peintre brutalement disparu

à l'âge de trente-sept ans témoigne avec force et

originalité des différents courants, des différentes

tensions et parfois contradictions propres à l'art de son temps

: goût de la couleur et de la ligne sinueuse, sensualité,

grande austérité des portraits, intérêt constant

pour les sujets littéraires, rêveries orientales...

Cet article est le premier volet d'une enquête,

que nous nous proposons de mener, concernant La restitution des oeuvres

d'art faite à l'Algérie de 1963 à 1969.

Le legs du baron Arthur Chassériau 1935

Arthur Chassériau, légataire universel du peintre, rachète

systématiquement tout ce qui passe en vente, ayant de près

ou de loin, un rapport avec ce grand artiste qui n'est pour lui qu'un

cousin éloigné.

Arthur Nedjma Chassériau naît en 1850 à Alger, il

est le fils de l'architecte Frédéric Chassériau.

Ayant effectué ses classes élémentaires à

Paris, le baron Arthur achève ses études secondaires en

Algérie et s'engage en 1871 pour se battre en Kabylie. Il se lance

dans les affaires, travaille pour la Compagnie algérienne à

partir de 1868, devient le correspondant parisien de Ferdinand de Lesseps

et consolide sa fortune en devenant le principal associé d'un agent

de change. Passionné d'art, - il fait partie des premiers membres

de la Société des Amis du Louvre - et consacre d'importants

moyens à la mémoire de Théodore Chassériau.

Chez lui, rue de la Neva, racontent ses amis, " les oeuvres du peintre

tapissent les murs, des corniches aux plinthes ", le lieu ressemblait

" à ces chapelles dédiées à un saint

particulièrement vénéré ", le descendant

du peintre ayant pourchassé, " pendant près d'un demi-siècle,

à travers le monde, les oeuvres menacées de destruction

de son cousin ".

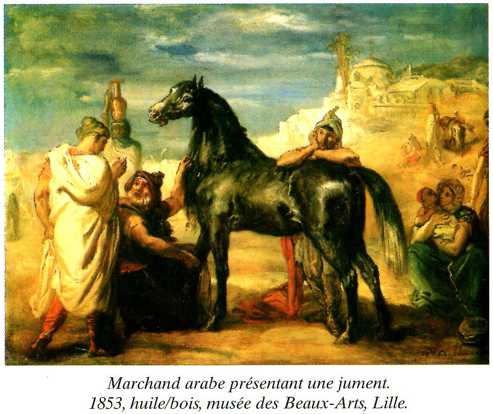

Marchand arabe présentant

une jument.

Marchand arabe présentant

une jument.

1853, huile/bois, musée des Beaux-Arts, Lille. |

Le travail acharné du baron Arthur aboutit à plusieurs donations

à l'Etat français et, enfin au legs en 1934 au musée

du Louvre de sa collection de peintures et de dessins - ensemble partagé

aujourd'hui entre le Louvre, le musée d'Orsay et de nombreux musées

en région dont le musée d'Alger.

Une note du ministre d'État, chargé des affaires culturelles

au secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé

des affaires algériennes, nous apprend en 1963 que les tableaux

provenant de dons ou legs, mis en dépôt au musée d'Alger

par le Louvre, sont au nombre de 7 dont celui du baron Chassériau.

Théodore Chassériau, entre La Rochelle

et les Antilles, commerce et exotisme

Bien que le berceau de sa famille soit situé en Charente, les Chassériau

devaient bourlinguer le long des côtes américaines. L'arrière-grand-mère

et la grand-mère de Théodore étaient originaires

des Antilles.

Ce puissant atavisme familial, qui unit dans une commune attraction la

mer, le commerce et les contrées lointaines a sûrement conditionné

la fascination du peintre pour les mystères et les sensualités

de l'Orient.

Théodore Chassériau naît le 20 septembre 1819 à

Saint-Domingue, n'y vivra pas puisque sa famille revient en France et

s'installe à Brest. Parmi ses illustres ancêtres, Théodore

compte le général baron Victor Frédéric Chassériau

mort à la bataille de Waterloo. Le général est le

père de Frédéric Chassériau, le futur architecte

des ports de Marseille et d'Alger, lui-même père du baron

Arthur Chassériau, le généreux donateur du musée

du Louvre.

Il devient l'élève du peintre Ingres à l'âge

de 12 ans. De cette époque date le portrait du Broyeur de couleurs

qui lui vaut les compliments du maître qui apostrophant les élèves

de l'atelier s'écria : " Venez voir, Messieurs, venez voir,

cet enfant-là sera le Napoléon de la peinture. ". Théodore

intègre l'Ecole des Beaux-Arts en 1833. A 16 ans, il participe

pour la première fois au Salon et obtient sa première médaille.

Après un séjour en Italie, à Rome et Naples, son

compagnon de voyage, le peintre Lehmann adresse à Marie d'Agoult

le bilan de son voyage : " c'est un génie gigantesque, je

crois, la compréhension noble et sauvage des moindres événements

me le garantit ". Après le succès critique au Salon

de 1839 et l'exécution de la décoration de l'église

de Saint Merri, l'année 1844 constitue pour Théodore Chassériau

une nouvelle rupture : rupture humaine, d'abord, avec la mort de son père

; rupture professionnelle ensuite, avec la commande du décor de

la Cour des Comptes, dans l'ancien palais d'Orsay.

Le séjour de Théodore Chassériau

en Algérie

Des travaux épuisants entrepris à la Cour des Comptes' sont

interrompus de mai à juillet 1846 par un rapide séjour en

Algérie, effectués à la suite de l'invitation d'Ali-BenHamet,

Khalifat de Constantine.

Les récits enthousiastes et " romancés " des membres

actifs du " cénacle romantique ", Maxime du Camp ( en

Algérie en 1844 ), Gérard de Nerval, Théophile Gautier...,

sont sans doute déterminants dans la décision de partir.

Le fait qu'un membre de la famille Chassériau, Frédéric,

soit alors installé à Alger a sûrement facilité

la décision du peintre.

Frédéric né à Port-au-Prince en Haïti

est architecte à Alger, il crée la ville moderne, effectuant

les grands travaux du port, le boulevard de l'Impératrice, il est

aussi l'auteur du théâtre municipal. C'est auprès

de lui, en juin et juillet 1846 après quelques semaines vécues

dans les milieux militaires, entre Philippeville et Constantine, que Théodore

Chassériau passe une partie de son voyage algérien.

Durant son séjour, à la manière de Delacroix, l'artiste

régénère sa vision poétique de l'Afrique du

Nord, fondée sur la description véridique d'une réalité

éternelle.

A son retour d'Algérie, il tente en 1847 de synthétiser

dans une grande toile présentée au Salon ses sensations

d'Orient et les conséquences de ce voyage sur son art. Refusé

par le jury, Le Jour du Sabbat, dans le quartier juif de Constantine,

exposé finalement en 1848 ( toile détruite ), ne parvient

pas à convaincre son public, en dépit du grand enthousiasme

de Théophile Gautier.

Dans sa brève notice de 1833, Charles Sterling remarque : Ali-Ben-Hamet,

Khalifat de Constantine, cheïk des Haractas, a joué un certain

rôle politique, au lendemain de la bataille d'Isly, lorsque Abd-el-Kader

se vit abandonné de ses partisans ".

La victoire de Bugeaud sur l'armée marocaine, alliée malheureuse

d'Abd-el-Kader, marque en août 1844 un tournant dans la lutte menée

contre l'émir depuis 1839. Le 16 mai 1843, le duc d'Aumale s'était

emparé de la Smalah du grand chef de guerre.

Le portrait du Khalifat de Constantine est un tableau de circonstance,

sa réalisation étant étroitement liée à

la venue en France de certains chefs arabes. Accepter qu'on publiât

une image de soi était un acte de soumission au même titre

que partager les bienfaits de la civilisation occidentale. La commande

de ce portrait doit beaucoup au milieu où Chassériau et

son frère gravitent. Le tableau possède la majesté

des vieux portraits équestres et la soudaineté d'une image

d'actualité. Le visage intense du personnage et la croix de la

Légion d'Honneur marquent le sommet d'une composition globalement

pyramidale. Exposé au Salon, le tableau attire les regards du public

par son caractère et sa beauté, séduit par sa composition,

la noblesse des accessoires, la fierté des poses et la largeur

de la touche.

De cette rencontre avec Ali-Ben-Hamet devait naître une amitié,

qui décida Chassériau à se rendre en Algérie

en 1846 à son invitation. Tocqueville lui adresse une lettre de

recommandation destinée au général Lamoricière

et blâme l'époque de son départ : " Vous allez

tomber dans les chaleurs et dans la saison des fièvres ".

Le Khalifat, Ali-ben-Hamet lui remet une partie de la somme qu'il lui

doit pour la réalisation du portrait monumental et lui offre un

très beau yatagan en argent. Le peintre se rend à Philippeville

d'où il écrit à son frère : " J'ai vu

des choses bien curieuses, primitives et éblouissantes, touchantes

et singulières (...), on voit la race arabe et la race juive comme

elles étaient à leur premier jour. Le peintre arrive à

Alger où il loge chez son cousin l'architecte Frédéric

et écrit à son frère :« L'aspect de la ville

est blanc sur la mer bleue et a l'air de marbre grec ".

Pendant son séjour en Algérie, Chassériau rencontre

les officiers français. Dans ses carnets algériens, nous

le voyons notamment consigner ses projets artistiques : " faire toutes

les scènes militaires mêler adroitement l'Afrique française

et faire des scènes de la vie de nos troupes là-bas les

spahis surtout, tout ce que j'en ai vu ".

Au-delà des possibilités picturales que lui offre la conquête

de l'Algérie, il y a son ambition de dépasser les scènes

de batailles épiques peintes par les maîtres anciens et modernes.

1849-1856 " ... inventer, toujours inventer

".

Après son voyage en Algérie, la représentation des

femmes langoureuses de l'Orient et des scènes de harem qu'elles

animent, apparaît significative de sa conception artistique du nu

et de son désir de le régénérer.

Dans la continuité de ce thème - à la fois du bain

et de l'odalisque -, Chassériau peindra, les Danseuses mauresques,

Femme sortant du

bain, Intérieur de Harem.

Par des références aux détails pittoresques des vêtements

et l'évocation de la communauté des Juifs nord-africains,

Femmes juives au balcon, il développe le thème utilisé

par Delacroix dans des toiles, telles que les Femmes d'Alger.

Au Salon de 1850, Chassériau présente un grand tableau Cavaliers

arabes enlevant leurs morts dont on conserve de nombreux dessins préparatoires.

A l'occasion de toutes ces variations orientalistes, le génie du

peintre est d'avoir su conserver intactes ses émotions de voyageur,

d'avoir su restituer la réalité de la vie quotidienne, des

coutumes et des vêtements de cette civilisation algérienne

et, surtout, d'être parvenu à transpos .r toutes ces expériences

dans un langage pictural éternel, mariant les traditions classiques

et les innovations romantiques.

Le 8 octobre 1856, Chassériau à 37 ans est inhumé

au cimetière Montmartre et Théophile Gautier remarque :

un Arabe à la chéchia retenue par des cordelettes en poil

de chameau, qui suivait le convoi avec la gravité de la douleur

orientale, et de sa main brune tatouée de versets du Coran, jetait

de l'eau bénite au cercueil et suspendait une couronne jaune à

la chapelle mortuaire ".

Inaliénabilité des collections

Huit des oeuvres de la donation Arthur Chassériau faite aux Musées

nationaux sont conservées à Alger : Combat de cavaliers

arabes, Tête de jeune romain, Le broyeur de couleurs ( 1839 ), Deux

cavaliers arabes à la fontaine, Ariane abandonnée, Marché

arabe à Constantine, Mendiants arabes ( esquisse ), La tentation

du Christ.

Ces oeuvres sont retournées au musée national des beaux-arts

d'Alger, en 1969. Pourtant faisant partie du patrimoine national, on sait

que les collections restent inaliénables et imprescriptibles.

Les musées locaux et les objets mobiliers qu'ils contiennent ne

peuvent perdre leur caractère d'inaliénabilité que

s'ils cessent d'appartenir au domaine public de la collectivité

envisagée. Un tel résultat est obtenu par la procédure

habituelle de déclassement, subordonné à l'accord

du ministère de l'Education nationale.

L'Etat français s'est éloigné de la procédure

au point de l'oublier totalement. Un événement récent

servira d'exemple.

Le Président de la République devait offrir à Abdelaziz

Bouteflika les 19 et 20 décembre 2012 les clés d'Alger,

conservées au musée de l'Armée.

Des militaires et des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense

y sont également opposés et prennent l'initiative de faire

déposer une requête devant le juge des référés

du tribunal administratif de Paris. Ce projet illégal a rencontré

une forte résistance au sein du ministère de la culture.

Elle rappelle les bases juridiques de l'inaliénabilité des

collections publiques, qui ne peut être contournée qu'à

la suite d'une procédure très précise, et si la commission

spécifique donne un avis conforme.

Elisabeth Cazenave

Bibliographie :

Catalogue de l'exposition Chassériau, Un autre romantisme, Galeries

nationales du Grand- Palais 26 février - 27 mai 2002, Paris.

Archives de la direction des musées de France et du ministère

des Affaires Etrangères. Renseignements communiqués par

l'association Les Amis de Théodore Chassériau.

1- Le décor de l'escalier d'honneur de la Cour des Comptes a été

en partie détruit par l'incendie qui a ravagé le Palais

d'Orsay le 23 mai 1871, durant la Commune. C'est sur cet emplacement que

fia édifiée la gare d'Orsay.

2- Bou-Maza est reçu chez la princesse de Beljiojoso, pose pour

Chassériau et se rend souvent à l'Opéra.

|