|

Guy Hazzan

Histoire des Juifs

Les origines des juifs d'Algérie.

Selon les légendes populaires, les

origines remonteraient à plus de deux millénaires. Les juifs

d'Algérie sont-ils, comme le pensent certains historiens, les Gergéséens

expulsés de Canaan par Josué au XIIe av. J.-C ? Sont-ils

des colons issus des tribus d'Israël installés avec les Phéniciens

fondateurs de Carthage ( 814 av. J.-C) ? Enfin, sont-ils des déportés,

des esclaves, des exilés par Nabuchodonosor, destructeur du premier

Temple, au VIe siècle avant J.C.? (Oliel

Jacob, Les Juifs au Sahara. Le Touat au

Moyen-âge, CNRS éditions, Paris, 1994.

On peut dire que la présence des Juifs est attestée dès

le Ve et VIe siècle en Egypte puis en Libye et au Maghreb. Bien

que les preuves manquent, il apparaît possible que des minorités

juives soient représentées dans la Carthage punique"'.

Les sources archéologiques et épigraphiques attestent vers

320 av. J.-C les premières grandes colonies juives sur les côtes

d'Afrique du Nord. Après l'invasion de la terre d'Israël,

Ptolémée Soter, fondateur de la dynastie des Lagides, déporte

100 000 captifs juifs en Afrique ( Egypte, Cyrénaïque...).

En 256 av. J.-C, les Romains s'installent sur les côtes africaines

et découvrent que, dans les ports, des colonies judéo-romaines

étaient déjà constituées "). Dans le

cadre de l'Algérie actuelle, dès le 1er siècle apr.

J.-C, une présence se confirme dans diverses régions et

cités : Constantine, Henchir Fouara, Tebessa,

Sétif,

Cesarea ( Cherchell

), Tafsa ( Tipasa

), Ausia ( Aumale ), Rouaiha ( région de Tiaret ). Dès

lors, on peut avancer que les origines géographiques des communautés

présentes à l'époque romaine sont la Palestine, l'Italie

( Rome ), l'Egypte et la Cyrénaïque et qu'elles remontent

sans doute à la destruction du second Temple, qui entraîne

la déportation des premiers juifs en Afrique du Nord comme prisonniers

de guerre ou esclaves en 70 apr. J-C. En revanche, pour les périodes

précédentes, on manque de données suffisamment crédibles.

( Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme

(MAHJ), Juifs d'Algérie, catalogue de l'exposition, sous la direction

d'Hoog Anne-Hélène, Paris, 2012.)

La question berbère.

" L'origine palestinienne des Berbères est une légende

tenace même si l'on admet la profonde sémitisation du monde

africain au cours du millénaire de la domination carthaginoise.

Les autochtones au Maghreb, par leur langue et leurs moeurs, étaient

devenus des Phéniciens, des Sémites, étroitement

apparentés aux Hébreux de Judée " (

Chouraqui André, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, Hachette

Littérature, 1985.).

Traqués, poursuivis ou expulsés, beaucoup de juifs ont trouvé

refuge chez les Berbères auprès desquels ils se seraient

livrés au prosélytisme, ce que dénonce Tertullien

au He siècle apr. J.-C, ce Berbère latinisé et converti

au christianisme. A cette même période, le christianisme

se développe en Afrique du Nord. " Les Kabyles et les Berbères

sont alors majoritairement juifs et latinisés ". (24 On trouve

des tribus plus ou moins gagnées au judaïsme, surtout en Tripolitaine,

dans l'Aurès, le Touat et dans les ksour du Sahara. ") Ibn

Khaldoun décrit la vie de la Kahéna, cette reine juive berbère

considérée par d'autres comme une simple légende.

Certains historiens avancent l'hypothèse d'une judaïsation

massive alors que d'autres la récusent ( H.Z. Hirschberg ), dénonçant

des hypothèses fragiles. ") On a face à face deux mouvements

complémentaires : " des Berbères qui se judaïsent

et des juifs qui se berbérisent... Le judaïsme algérien

s'est trouvé, dès son origine, à la fois spécifié

par sa vieille option pharisienne et associé étroitement

aux destinées des populations indigènes "(Ayoun

Richard et Cohen Bernard, Les Juifs d'Algérie, deux mille ans d'histoire,

collection judaïque, une bibliothèque juive, J. Lattès,

Paris, 1982).

Les juifs d'Algérie face à la chrétienté et

à l'islam.

----Les Vandales. : Ve-VIe siècles.

En 406, les Vandales quittent l'Espagne et se répandent dans tout

le Maghreb jusqu'en 533 en semant partout la destruction et l'anarchie,

ce qui va donner une forte impulsion au nomadisme et à la puissance

de tribus dont certaines sont judaïsées. La lutte fratricide

des Vandales ariens contre le catholicisme romain en Afrique du Nord permet

aux juifs de connaître un peu de tranquillité. (

Chouraqui André, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, Hachette

Littérature, 1985.).

--- Byzance : 534-680

Au VIe siècle, l'Empereur byzantin Justinien ( 527-565 ) reprend

l'Afrique aux Vandales et s'empresse de rétablir la puissance de

l'Eglise et d'éliminer les lieux de culte païens, hérétiques

et juifs. C'est une période particulièrement troublée

pour les Juifs d'Afrique du Nord. Les mesures libérales du code

théodosien reconnaissant l'existence légitime du judaïsme

et la protection de la personne et des biens juifs sont supprimées.

Il met les juifs et le judaïsme hors la loi.(

Chouraqui André, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, Hachette

Littérature, 1985.).

La conquête arabe et la Dhimma.

Les Arabes sont les nouveaux conquérants dès le Vile siècle.

Le calife Al Malik conquiert le Maghreb et, en 711, Tarik Ibenzyad emporte

l'Espagne wisigothique. Les vainqueurs réduisent brutalement la

résistance des tribus berbères ainsi que celles des populations

juives et chrétiennes. Rappelons la résistance ( légendaire

?) de Dihya el Kahena ( vers 674-704 ), reine de la tribu zénète

judéo-berbère des Djeraoua qui avait pris la tête

des tribus des Aurès contre l'invasion arabe dirigée par

Hassan ben Amor et qui y trouva la mort. La reddition des tribus berbères

est allée de paire avec leur conversion à l'islam préparée

par le prosélytisme juif et chrétien. (

Chouraqui André, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, Hachette

Littérature, 1985.).

Sous la domination arabe, les juifs acquièrent une condition légale

fondée sur la dhimma imposée à tous " les Gens

du Livre ( juifs et chrétiens ) en terre d'Islam. '3) Ce statut

discriminatoire de " protégés ", régi par

la Charte dite d'Omar ( calife Omar, successeur de Mahomet ) les relègue

au rang de sujets de seconde zone. Le statut leur reconnaît la liberté

de culte, la sécurité, la protection de leurs biens et une

réelle autonomie juridique en toute matière relevant du

droit privé. En contrepartie, il leur est interdit, entre autres,

de critiquer le Coran, de parler du Prophète et d'Allah avec insolence,

de toucher aux femmes musulmanes, de faire du prosélytisme, d'ériger

des lieux de culte plus élevés que ceux des musulmans, de

monter à cheval. Ils doivent s'acquitter du paiement d'un impôt

de capitation et d'un impôt foncier, porter des signes vestimentaires

particuliers.( Chouraqui André, Histoire

des Juifs d'Afrique du Nord, Hachette Littérature, 1985.).

Mais ces règles ont été appliquées de façon

plus ou moins rigoureuse selon les époques, les lieux, les souverains,

leur clémence ou leur tyrannie. Malgré tout, ils restent

l'objet d'humiliations, d'un profond mépris et sont considérés

comme inférieurs.

Apogée ( IXe-Xe ) et déclin( XIe-XIIe

)

" Dans le Maghreb central du Moyen-Age, de Babylone à Cordoue,

les juifs sont fédérés par la Dhimma, le Talmud de

Babylone ( Babli ), matrice culturelle et religieuse du monde séfarade

et par la langue arabe... outil scientifique " Grâce à

cet ensemble s'épanouit une civilisation séfarade. (Cohen-Tannoud

JI Denis)

" Alliée à la dimension berbère, l'identité

séfarade constitue bien la matrice originelle des juifs d'Algérie

et ce, bien avant 1492 et l'exil juif espagnol en Afrique du Nord. Le

Maghreb joue bien un rôle prépondérant, dès

le IXe siècle, dans l'avénement de l'identité séfarade

". (Cohen-Tannoud JI Denis)

Les IXe et Xe siècles sont une période de développement

pour les juifs du Maghreb qui se trouvent géographiquement situé

au carrefour entre l'Orient, le pourtour méditerranéen et

l'Espagne musulmane. En contact avec la ville de Kairouan, haut lieu culturel,

scientifique, philosophique et religieux, les communautés d'Algérie

sont parmi les plus brillantes de la Diaspora à l'exemple de celles

de Tlemcen et Tahirt, importants foyers rabbiniques. Parmi les lettrés,

citons Isaac Al Fasi, né dans la région de Constantine en

1013 et qui est devenu très célèbre pour avoir mis

en forme la première codification du droit talmudique permettant

aux communautés maghrébines et andalouses de s'émanciper

des autorités babyloniennes. Des liens étroits avec la Terre

Sainte unissent les communautés. L'âge d'or séfarade

connait son apogée avec la chute du califat omeyyade de Cordoue

en 1012 et la conquête de l'Andalousie et du Maghreb par les Almoravides,

chassés eux-mêmes par la tribu berbère venant du Haut-Atlas,

les

Almohades au XIIe siècle.

D'une orthodoxie rigoureuse et intolérante, les Almohades persécutent

les juifs et les forcent à la conversion dans l'ensemble de l'Afrique

du Nord et de l'Espagne musulmane. Certains juifs maghrébins s'enfuient

en Egypte ou en Sicile, mais la plupart opte pour une acceptation de l'islam,

souvent en observant secrètement le judaïsme. Maïmonide,

installé à Fès ( 1161 ) après être parti

de Cordoue occupée par cette dynastie, compose un "traité

de la sanctification du nom" destiné aux musulmans judaïsants

où il justifie qu'une conversion " simulée et provisoire

" est permise car l'islam est monothéiste et les musulmans

n'exigent qu'une déclaration de conformité sans vraiment

préciser l'abandon des pratiques juives au contraire des Chrétiens.

La situation s'aggravant, Maïmonide se réfugie en Egypte en

1165.

Abraham Ibn Ezra, fin lettré andalou, réfugié en

1147 en Castille évoque dans une élégie le sort des

communautés juives détruites en peu de temps. En 1146, c'est

le massacre des juifs de Tlemcen, de Marrakech et de Fès. Al Moumin

accentue le processus de conversion. La fin des Almohades ( 1230 ) permet

aux communautés de se reconstruire. Elles ressuscitent grâce

à l'arrivée des survivants de l'expulsion des juifs d'Espagne

en 1391.

Les expulsions de 1391 et de 1492 par les rois

catholiques espagnols.

1391 marque la fin de l'Espagne judéo-chrétienne. Meurtres

et pillages frappent les judérias en Castille, en Aragon, en Catalogne

et aux Baléares. Ils sont le fait des chrétiens et provoquent

une forte émigration vers le Maghreb central et l'installation

des réfugiés en Algérie, à Honayn, Mostaganem,

Oran, Alger, Bougie, Tlemcen, Miliana, Constantine. Ils se joignent aux

juifs autochtones ( appelés aussi les Tochavims ).

Parmi ces réfugiés espagnols ( Megorashim ), se trouvent

des lettrés séfarades qui contribuent à la renaissance

du judaïsme maghrébin. Ce sont Simon Ben Tsemah Duran, Isaac

Bar Sheshet à Alger, Ephraim Ben Israël Enkaoua à Tlemcen

et la famille Najar à Constantine. En majorité, les réfugiés

sont originaires de Majorque ou de la région de Valence. Ces lettrés

introduisent d'importants changements dans la vie sociale et religieuse

des indigènes juifs. Tlemcen, perle du Maghreb appelée aussi

« la Jérusalem occidentale », devient un foyer spirituel

dont le rayonnement se perpétuera grâce aux rabbins de la

famille Duran. A la suite de l'Edit d'expulsion des juifs d'Espagne en

1492 par les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, l'Algérie

est une destination secondaire par rapport au Maroc. De fait 1391 a plus

compté que 1492. Ce n'était qu'une simple étape vers

la Terre Sainte. En 1492 les Juifs expulsés partent vers le Portugal,

l'Italie et l'Afrique du Nord ( Tlemcen ). Exaspérés par

les pirates barbaresques, les Espagnols occupent Oran de 1509 à

1708 et Bougie de 1509 à 1555. Quelques familles juives sont autorisées

à s'y installer. (Kriegel Maurice)

Au Touat, porte d'accès maghrébine vers le Soudan, la communauté

locale a été épargnée par les Almohades et

a multiplié ses activités surtout aux XIVe et XVe siècles,

quand l'axe caravanier Tlemcen-TouatNiger est devenu une des principales

voies d'échanges du commerce transsaharien. La prospérité

du Touat et de sa capitale Tamentit, est telle qu'on en parle aussi bien

en Orient qu'en Occident.

Face aux Ottomans : 1505 - 1830 (Lafit

Nora)

En 1520, les frères Barberousse placent sous la protection du sultan,

l'institution de la Régence à Alger.

A Alger et dans l'Empire, les populations sont diverses ainsi que les

langues et les traditions. Une institution, le Millet, fondée sur

le concept de dhimmi, est consacrée aux non- musulmans de religion

biblique. Le Muqqadem, chef de la nation juive, est nommé par le

dey. Il est toujours le représentant d'une des grandes familles

livournaises ( aristocratie juive d'Alger ), chargé des prélèvements

de l'impôt.

Dans la ville les juifs habitent deux quartiers : la hara médiévale

et le mellahim près de Bab el Oued.

Population plus urbaine que rurale, on distingue les juifs de l'intérieur,

descendants de berbère tis ou de migrants berbérisés,

et les villes de la côte, d'origines variées. Fortement militarisé

le pouvoir tun s'imposer et les moeurs politiques y brutales.

Tous les juifs sont tenus en basse est on a besoin de leur puissance finar

jouissent d'un droit de pétition et d de recours aux tribunaux

musulr bénéficient semble-t-il d'une insert grande et participent

à de nombre' porations. Quelques-uns ont une audience. Cependant

les persécu déchaînent et la dhimma se dégrad

relever l'aspect humiliant des vêtem les juifs doivent porter. L'Alliance

dénonce une situation extrêmeme Fenton et Littman notent

que, si la et la liberté sont supérieures à c Maroc

" avant la conquête française subissent de nombreuses

mesures discriminatoires et avilissantes de la part des musulmans ",

les juifs craignent toujours un massacre ; en 1805, éclate une

émeute à Alger. En 1815, le Grand Rabbin d'Alger Isaac Aboulker

est décapité.

Prêt d'argent et change sont les activités traditionnelles

des juifs. Cependant il faut noter " la dimension impériale

ottomane du négoce juif " selon, Nora Lafi, pour qui il est

difficile de saisir l'exacte réalité de la vie juive sous

l'empire ottoman, aussi faut-il " relativiser le cliché d'une

communauté juive algérienne arriérée et opprimée

". Néanmoins, de nombreux témoins constatent l'extrême

avilissement de la population juive. En 1827 Bacri et Busnach, juifs livournais

en relations commerciales avec le dey d'Alger, ne peuvent se faire régler

le blé fourni au Directoire. A l'occasion d'une entrevue, le consul

français Deval reçoit le fameux coup d'éventail du

dey d'Alger. La conquête de la Régence d'Alger par les Français

commence alors en 1830.

Alger est conquise le 5 juillet. L'arrivée des Français

est accueillie avec soulagement. A partir de cette date l'avenir du judaïsme

algérien est étroitement lié à la France.

La dhimma est supprimée et l'égalité de droit avec

les indigènes musulmans est prononcée. La nature de la communauté

juive va aussi changer.

L'Emancipation : 1830 - 1845 - 1865 - 1870

(Assan Valérie)

Les juifs de France, ardents défenseurs de leurs coreligionnaires,

veulent sortir les juifs algériens de la situation d'abaissement

dans laquelle les ont mis les Ottomans. L'origine orientale apparaît

comme la cause principale de leur retard culturel. Ils sont également

persuadés que les juifs d'Algérie ne peuvent se régénérer

seuls.

Le système consistorial voulu par les dirigeants du judaïsme

est un élément déterminant dans l'accession des juifs

à l'émancipation. Le 9 novembre 1845 le Consistoire central

d'Alger est créé avec autorité sur les consistoires

provinciaux d'Oran et de Constantine. Ceux-ci doivent veiller aux besoins

cultuels et aux devoirs d'obéissance et de fidélité

aux lois françaises. Ce sont aussi les intermédiaires entre

la puissance administrative et la société juive traditionnelle.

Il faut aussi s'occidentaliser en portant le vêtement européen,

en envoyant les enfants à l'école israélite française

et en abandonnant les rites spécifiques.

Les consistoires manquent de moyens et de pertinence dans le choix des

chefs spirituels venus, le plus souvent, de France. De fait, ce sont les

membres laïcs " indigènes " des consistoires qui

ont su être les plus efficaces. A Paris les membres du Consistoire

central s'efforcent d'obtenir l'émancipation. Ainsi, le Sénatus-Consulte

du 14 juillet 1865 permet aux indigènes musulmans et juifs, désormais

reconnus comme sujets français, de demander la citoyenneté

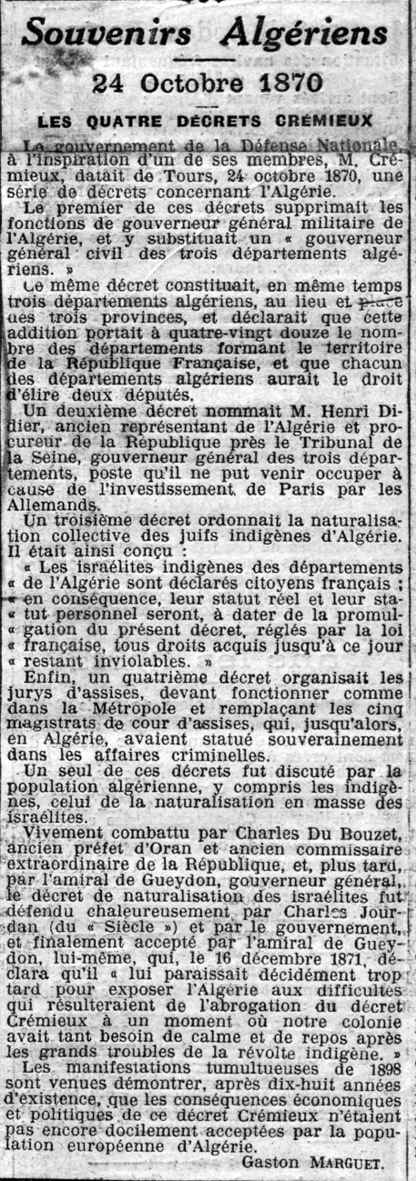

à titre individuel. Le décret Crémieux du 24 octobre

1870 permet aux 35 000 juifs algériens d'obtenir collectivement

le titre de citoyens français. Les juifs sortent définitivement

de la dhimmitude et de " l'histoire musulmane du Maghreb ".

Ce décret est violemment attaqué par une partie de la communauté

européenne. Adolphe Crémieux, né en 1796 dans une

famille de vieille souche comtadine, est l'archétype distingué

et parfait de l'israélite français du XIXe. (Abitbol

Michel, Le passé d'une discorde : Juifs et Arabes du Vile à

nos jours, Perrin, Paris, 2003.) Il est l'apôtre infatigable

de la naturalisation des juifs d'Algérie et de " leur sortie

d'Egypte ". En 1880 on pose la première pierre de la grande

synagogue d'Oran. La population juive d'Algérie triple entre 1881

et 1931 et passe de 35 000 à plus de 100 000 habitants.

De l'Affaire Dreyfus à Vichy : Face à

un antisémitisme violent (Oriol

Philippe)

En 1895, des incidents et des violences contre les juifs éclatent

à Alger. En 1897 des manifestations se multiplient en France quand

l'Affaire Dreyfus reprend. Mais la situation est plus grave en Algérie.

Des boutiques sont détruites à Oran et de violentes émeutes

éclatent dans les principales villes de l'Oranie. Pour une partie

de la communauté européenne le juif est l'intrus qu'il faut

rejeter. Ils craignent que ceux-ci ne s'expriment pour la gauche républicaine.

Les anti-juifs ont peur de les voir occuper des postes dans l'administration.

Les causes de cette haine sont racistes, politiques, sociales et économiques.

(Oriol Philippe). De plus,

le décret Crémieux qui peut inciter les musulmans à

réclamer la même chose, est au coeur du débat. Ils

réclament son retrait. De graves émeutes ont lieu en janvier

1898. A cette même date Max Régis, antisémite reconnu,

prend la mairie d'Alger ( mais doit démissionner ), tandis que

Ed. Drumont entre au Parlement, d'autres antisémites sont élus

à Oran, Constantine et Alger.

La guerre de 1914-1918 est pour les juifs le moyen de montrer leur patriotisme.

Ils font preuve de beaucoup de courage : 2850 morts.

L'antisémitisme persiste néanmoins dans les casernes. Les

droits civiques ne sont pas respectés et des exclusions des listes

électorales ont lieu à Alger et à Oran. Pour s'opposer

à cet antisémitisme, le docteur Henri Aboulker crée

le Comité juif d'action économique et sociale. Mais des

émeutes éclatent encore à Alger en 1929 tandis que

les Jeunesses Patriotiques et les Croix de Feu se manifestent violemment.

Le 5 août 1934, de nouvelles émeutes se produisent à

Constantine avec des confrontations entre les juifs et les arabes ( 23

juifs assassinés et 3 musulmans tués ). Sentiment antijuif,

propagande des ligues, animosité entretenue par une partie de la

communauté européenne, profitent de la passivité

des autorités (Landau Philippe).

En 1939 est publié le décret- loi dit " Marchandeau

" qui condamne toute incitation à la haine raciale et religieuse.

Il est supprimé le 27 août 1940 et les antisémites

vont se réactiver sous Vichy. Sans pression allemande, l'abrogation

du décret Crémieux est prononcée en octobre 1940.

Les juifs redeviennent indigènes et la mention " juif indigène

" est portée sur la carte d'identité pour répondre

à la promulgation du statut des juifs.

En 1941, le Service algérien des questions juives est créé.

L'aryanisation de l'économie et de l'enseignement conduisent à

l'exclusion des personnels et des élèves avec application

d'un numerus clausus. Cette exclusion est ressentie très douloureusement

par la communauté. Des camps d'internement pour soldats juifs sont

également établis. Pour aider les troupes américaines

à débarquer en Afrique du Nord,

l'opération Torch est lancée.

Un groupe de résistants, dont des juifs, organise et prépare

le débarquement du 8 novembre 1942 sous l'autorité d'Henri

d'Astier de la Vigerie. C'est une réussite. Le général

de Gaulle arrive à Alger le 30 mars 1943. Par communiqué

du Comité Français de Libération Nationale ( CFLN

), le décret Crémieux est rétabli le 20 octobre 1943.

( Laloun Jean)

Les juifs d'Algérie face au FLN : négociations

et attentats 1954-1962.

Il est difficile en si peu de place de traiter des événements

de la guerre d'Algérie. Ainsi, c'est face au FLN et à ses

actions qui commencent en novembre 1954 que vont devoir se déterminer

les juifs d'Algérie. Par le décret Crémieux de 1870,

les Juifs sont français depuis plusieurs générations.

Ils sont très attachés à la nation française

et n'imaginent pas qu'il puisse y avoir une nation algérienne indépendante

de la France. Ils se rappellent que les nationalistes arabes ont accepté

une alliance avec les puissances de l'Axe ; ils ont aussi constaté

que la solidarité arabe fonctionnait. De nombreux attentats éclatent.

Le 20 août 1955 une insurrection générale dans le

Constantinois fait de nombreuses victimes. Le 12 mai 1956 de nouveaux

incidents graves ont lieu à Constantine.

Parallèlement, des contacts sont établis par le FLN entre

1954 et 1959. Quelles sont les dispositions d'esprit des juifs ?

Ils ne veulent pas prendre position. Silencieux, ils souhaitent l'égalité

pour tous. D'un autre côté, ils sont traumatisés par

les incidents de mai 1956. Camus écrivait déjà dans

" l'Express " du 21 octobre 1955 : " Ces populations juives,

coincées depuis des années entre l'antisémitisme

français et la méfiance arabe... ".

Aux Assises du Judaïsme algérien, Jacques Lazarus déclare

: " Que pouvons-nous faire? Etre vigilants, ne jamais provoquer,

mais tout tenter pour éviter de subir ".

Dans le cadre des négociations et des prises de position le 20

août 1956, le FLN lance un appel à la communauté juive

d'Algérie et adresse une lettre publique, datée du ler octobre

1956, au Grand rabbin d'Alger ( lettre entrée dans l'histoire comme

" l'appel de la Soummam " ), exigeant que la communauté

se défasse de son attentisme " au dessus de la mêlée

", qu'elle condamne " sans rémission le régime

colonial agonisant ", et se déclare " pour la nationalité

algérienne " ( Stora Benjamin

)

Henri Chemouilli s'interroge : " Indigènes, allions-nous rejoindre

la grande tribu des Berbères ? Français, allions-nous trahir

la France ? ". (Chemouilli Henri,

Une diaspora méconnue: Les Juifs d'Algérie, Imprimerie Moderne

de la Presse, Paris 1976.)

De son côté le Comité juif algérien d'études

sociales répond, fin novembre 1956, qu'il se veut neutre à

la recherche de l'égalité entre les citoyens. Il est favorable

à la paix et au respect des droits de l'homme. C'est une fin de

non recevoir et un basculement vers la thèse de l'Algérie

française. En 1958, André Narboni traduit la position de

la communauté à ce moment : " Vous nous demandez de

trahir une patrie dont nous sommes citoyens, la France, pour une patrie

qui n'existe pas encore. Nous entendons rester fidèles à

la France, fidèles aux idéaux de la justice et de la démocratie

".

Les contacts entre 1954 et 1959 ont échoué et les nombreux

attentats ont conduit, au début de 1960, la communauté juive

à rejoindre le camp favorable au maintien de l'Algérie française.

Le 22 juin 1961 Raymond Leyris ( Cheikh Raymond ), célèbre

chanteur et musicien, est assassiné à Constantine. A la

fin de la même année les violentes manifestations du FLN

provoquent en quelques semaines le départ du pays.

130 000 juifs sont rapatriés en France. Leur intégration

socio-professionnelle a été une réussite.

Guy Hazzan

Historien

" Ce dossier est la synthèse

de plusieurs sources dont la principale est le catalogue de l'exposition

Juifs d'Algérie ".

(a) sémitisation : langue punique et culture sémitique

(b) Séfarade : Selon Victor Malka, la Bible désigne par

ce mot le continent ibérique. C'est à partir du XIVe siècle

que l'on a pris l'habitude d'appeler les juifs vivant en Espagne, les

juifs séfarades. A partir de 1492, ils commencèrent à

essaimer dans tout le bassin méditerranéen. (Victor Malka

"Les juifs sépharades" Que sais-je, Paris, 1991).

Bibliographie

Autres ouvrages disponibles sur ce thème :

- Fenton Paul et Littman David, L'exil au Maghreb, la condition juive

sous l'Islam 1148-1912, PUPS Paris, 2010.

- Kaspi André, Les Juifs pendant l'Occupation, Seuil, Paris, 1991.

- Leroy Béatrice, L'expulsion des juifs d'Espagne, Berg International,

Paris, 1990.

- Schaub Jean Frédéric, Les juifs du roi d'Espagne; Oran

1509-1669, Hachette Littératures, Paris, 1999. - Les juifs dans

l'histoire, de la naissance du judaïsme au monde contemporain, sous

la direction d'Antoine Germa, Benjamin Lelouch et Evelyne Patlagean, Champ

Vallon, Paris, 2011.

- Jésus Pelaez del Rosal, Les juifs à Cordoue (Xe-X11e),

Ediciones el Almendro, Cordoba, 2003.

- Jean Laloum et Jean-Luc Allouche, Les Juifs d'Algérie, Edition

du Scribe, Paris 1987.

- Georges Meynié, Les Juifs en Algérie, Editeur Albert Savine,

Paris 1888.

|