Supplément de la revue " Mémoire

Vive N°46 " du CDHA

Une réalisation française

Les Médersas algériennes

par Charles JANIER

Lorsque la France débarque à

Alger ( très exactement à Sidi

Ferruch) en 1830 elle découvre de vastes contrées

qui vivaient depuis trois siècles sous la domination des turcs

dont l'administration était indolente. Elle comprend que les musulmans

sont très attachés à leurs coutumes et souhaitent

que le droit musulman, et non pas le droit français, , continue

à leur être appliqué en ce qui concerne le statut

des personnes, les successions et les immeubles. Pour appliquer ce droit

il est indispensable d'avoir des cadis et des fonctionnaires compétents.

Or ces cadis et fonctionnaires ne peuvent être formés que

dans des écoles spéciales, les Médersas, à

l'instar des médersas des souverains de la Berbérie (XIIème

- XIVème siècles) qui eux-mêmes s'étaient inspirés

des fondations analogues faites dans l'Orient Musulman dès les

Xlème - XIIème siècles. Cette

ancienne tradition avait été négligée par

les turcs.

Un décret du 30 septembre 1850 crée trois médersas

en Algérie : à Médéa, à Constantine

et à Tlemcen. Ces médersas ont pour but de donner un enseignement

juridico-religieux ainsi que littéraire, et de permettre à

de jeunes gens d'occuper de hautes fonctions administratives, judiciaires

ou religieuses dans l'état. Plusieurs réformes ont fait

évoluer ces établissements scolaires pour les adapter aux

exigences du monde moderne du XXème siècle et pour les hisser

à la parité avec les lycées d'enseignement secondaire

en vue d'ouvrir les portes de l'université à leurs élèves.

Lorsque cette parité a été réalisée

les médersas ont fusionné avec les lycées. Ce fut

en 1960.

Pour bien comprendre la nécessité et l'importance des médersas

en Algérie de 1850 à 1960 il faut d'abord savoir ce qu'est

une médersa étymologiquement.

En arabe le mot médersa désigne une école, mais il

ne peut nommer qu'une école musulmane.

En ouvrant trois médersas en Algérie la France a ressuscité

une institution vieille de huit siècles où la religion n'est

pas dissociée de l'enseignement, et qui avait été

négligée par les Turcs.

1 / L'origine des médersas

au XIème siècle en Orient :

Au Xlème siècle la dynastie turque des Seldjoukides qui

règne en Orient se fait le défenseur de la sunna, tradition

de l'islam rapportant les faits, gestes et paroles du prophète

Mahomet (Hadith), considérée comme complétant le

Coran et constituant après lui la source de la loi. Pour propager

sa doctrine la dynastie des Seldjoukides fonde de nombreuses écoles.

Elle a été suivie dans cette voie par les nombreux états

qui se sont formés dès le milieu du Xlème siècle

sur son vaste empire en pleine dislocation.

Ces écoles musulmanes sont appelées médersas. Elles

sont créées en Orient non pas pour éduquer les fils

des riches, qui avaient chez eux leurs propres précepteurs, mais

pour les enfants mâles, pas les filles, issus des milieux pauvres

qui poursuivent un diplôme à cause de la valeur alimentaire

qu'il représente. Les médersas préparent à

toutes les fonctions publiques, religieuses et judiciaires, et elles forment

bien évidemment de nouveaux maîtres. Elles ouvrent également

les hautes carrières politiques. Elles enseignent les " sciences

" qui étaient divisées à l'époque en

deux branches :

o les sept sciences de tradition : le Coran,

le Hadith, le droit, la dogmatique, la mystique, l'explication des songes

et les sciences linguistiques.

o les sept sciences de raisonnement : la logique,

la science des nombres, la géométrie, l'astronomie, la science

des sens, la science des corps et la métaphysique.

Les étudiants vont d'un pays à l'autre pour chercher la

science. Ils pouvaient passer d'une université à l'autre

selon qu'ils étaient élèves ou maîtres. Il

était possible à cette époque d'être maître

dans une matière et élève dans l'autre. Il n'y avait

pas de systématique des sciences comme aujourd'hui.

Sur le plan architectural les médersas comprennent dans leurs murs

une salle de prière en commun qui occupe le côté de

la cour orienté vers l'est. Toutes les médersas sont construites

en carré autour d'une vaste cour ouverte au centre de laquelle

se dresse une vasque destinée principalement aux ablutions à

faire avant la prière.

Dès le XIIème siècle l'Afrique du Nord, musulmane

depuis sa conquête par les arabes au VIIème siècle,

a ouvert ses propres médersas. Parmi les plus célèbres

citons les magnifiques et remarquables Médersa Bou Hananiya et

Attarine de Fès au Maroc.

2 / Les médersas en

Algérie de 1850 à 1960 :

En prenant en main les destinées des territoires qu'elle appellera

en 1839 l'Algérie, la France a dû se substituer du jour au

lendemain au gouvernement beylical des turcs. Elle trouvait alors une

raison impérieuse de prendre en charge la formation des fonctionnaires

musulmans pour répondre au désir légitime des populations

musulmanes de se voir appliquer le droit musulman dans leur vie de tous

les jours (statut des personnes, successions, immeubles).

" Pour former des candidats dépendants du culte, de la justice,

de l'instruction publique indigène et des bureaux arabes "

le décret du 30 septembre 1850 institue trois médersas

(ou écoles supérieures) à Médéa,

à Constantine et à Tlemcen. Ce sont des écoles de

fonctionnaires auxquelles on demande initialement de donner un enseignement

juridico-religieux analogue à l'enseignement des médersas

musulmanes des Xlème - XIIème siècles. En 1850 l'Algérie

était encore sous l'autorité des

militaires. Chacune des trois médersas disposait de

trois professeurs musulmans dont l'un d'entre eux était chargé

de la direction de l'établissement. La durée des études

était de trois ans. Aucune condition d'âge n'était

fixée pour l'admission des élèves. Tous les cours

étaient donnés en arabe. L'enseignement comprenait : un

cours de grammaire et de lettres arabes, un cours de droit et de jurisprudence

musulmane et un cours de théologie. L'enseignement était

gratuit et une bourse de cent francs était attribuée à

chacun des dix premiers élèves.

En 1859 il a été décidé

d'allouer à chaque élève

un pécule quotidien de 0,80 francs pour subvenir à

ses propres besoins en alimentation.

Par arrêté du 16 janvier 1876

l'autorité académique remplace l'autorité militaire

dans la direction et le contrôle des médersas. Il est prescrit

que, pour être admis, le candidat doit être âgé

de 17 ans au moins et 25 ans au plus. La fin des études, qui durent

trois ans, est sanctionnée par un diplôme intitulé

" brevet d'études musulmanes ".

Un décret en date du 27 juillet 1883

affecte à chacune des médersas un professeur de français

comme adjoint aux trois professeurs de matières musulmanes. Les

fonctionnaires musulmans formés dans les médersas devaient

être capables d'entretenir des rapports avec les autorités

françaises. C'est pour cette raison que fut inscrit au programme

l'enseignement des rudiments de la langue française, mais aussi

des mathématiques, de l'histoire et de la géographie.

Par un décret du 23 juillet 1895

les médersas deviennent des écoles

d'études supérieures musulmanes. La durée

de la scolarité est portée de trois à quatre ans.

Les conditions d'âge d'admission à la médersa sont

abaissées à 15 ans au moins et à 20 ans au plus.

Une division supérieure est installée à la médersa

d'Alger pour préparer les fonctionnaires aux emplois les plus difficiles

(cadi, c'est- à-dire juge ou notaire et mouderrès, c'est-à-dire

professeur dans les mosquées) pendant une scolarité complémentaire

de deux ans.

Pour entériner ce qui se pratiquait depuis plusieurs années,

un arrêté de 1898 admet

dans les médersas, à côté des étudiants

réguliers, des élèves bénévoles

qui ne subissaient pas d'examen d'admission et qui n'étaient pas

astreints à des conditions d'âge. Un décret

de 1936, supprime les élèves bénévoles.

Entretemps, en 1904, la possession du C.E.P.E. (Certificat d'Etudes Primaires

Elémentaires) est exigée pour être admis à

la médersa, et une visite médicale est instituée.

Les élèves des médersas revendiquent que le niveau

de leurs établissements soient alignés sur celui des lycées.

Un décret du 27 novembre 1944

fait passer les médersas de l'enseignement supérieur à

l'enseignement secondaire. De même

que dans les lycées, la durée de la

scolarité des médersas est portée à six ans.

D'autre part les professeurs de médersas ont fini par perdre leur

attitude d'hommes religieux pour prendre une tournure d'esprit laïque.

Les élèves se détachent de plus en plus de la culture

juridicoreligieuse pour prendre la mentalité d'étudiants

européens.

Seule la division supérieure d'Alger prend le nom d'Institut d'Etudes

Supérieures Islamiques avec une scolarité complémentaire

de deux ans. Trois sections y sont ouvertes au choix de l'étudiant

: - une section traditionnelle qui forme les fonctionnaires de la justice,

- une section pédagogique qui forme les mouderrès, c'est-à-dire

les professeurs à la mosquée,

- et une section administrative qui forme les khodjas, c'est-à-dire

les interprètes, et éventuellement les candidats musulmans

aux postes de l'administration française.

La fin d'études à la division supérieure d'Alger

est sanctionnée par un " diplôme d'études des

médersas " qui permet à son titulaire d'avoir accès

aux emplois de mouderrès de mosquée, ou de cadi (juge ou

notaire), ou de mufti (ministre supérieur du culte).

En 1951 les médersas sont transformées

en Lycées d'Enseignement Franco-Musulman.

Les études restent étalées sur six ans pour préparer

et conduire au baccalauréat tout en conservant une part importante

à l'étude de la langue arabe. La voie de l'enseignement

supérieur s'ouvre ainsi aux médersiens. Cette transformation

entraîne une extension considérable des locaux construits

en 1905 pour pouvoir absorber l'élargissement du recrutement des

élèves que la réforme a provoqué. En

1954 les bâtiments exigus de l'ancienne médersa

El Taâlibiya d'Alger, abandonnés par la construction du nouveau

lycée d'enseignement franco-musulman de

Ben Aknoun, sont attribués à la création

d'un tout jeune lycée franco-musulman de jeunes filles. Les mentalités

évoluent. Cette institution, considérée par certains

comme prématurée, était en fait chargée de

promesses : la formation des filles entrait dans les moeurs d'autant plus

sûrement que l'enseignement qui leur était proposé

appliquait la tradition islamique avec une grande ouverture sur les sciences

du progrès.

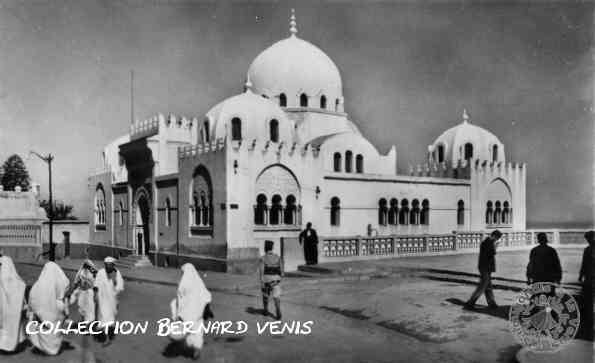

La medersa d'Alger (collection B.Venis) |

3 / Les élèves

des médersas algériennes :

La première remarque que l'on doit faire lorsque l'on s'intéresse

aux médersiens, c'est que les filles n'ont pas accès à

l'enseignement des médersas. Il faudra attendre l'année

1954 pour qu'enfin les familles musulmanes d'Alger acceptent d'inscrire

leurs filles dans un établissement d'enseignement secondaire.

La deuxième remarque, c'est que les médersiens ne

sont pas les fils des riches bourgeois des grandes villes d'Algérie.

Les familles aisées musulmanes préfèrent envoyer

leurs garçons au lycée d'état qui mène systématiquement

au baccalauréat et qui donne ensuite accès à l'enseignement

supérieur et aux professions libérales. Cette voie, supposée

royale, ouvre les portes des professions les plus lucratives, aussi variées

que prestigieuses. Le médersien, lui, est issu des milieux les

plus modestes de la société musulmane, voire de la campagne,

et son objectif majeur consiste à décrocher assez vite un

métier qui lui permettra de vivre et de faire vivre toute sa famille.

La troisième remarque découle de l'origine du médersien.

Pendant sa scolarité à la médersa il vit loin de

sa famille et de son village. A partir de 1944 le régime sous lequel

il vit est celui de l'internat : tout au long de l'année scolaire

le médersien vit et dort à la médersa. Pour cette

raison tous les médersiens sont boursiers. La médersa est

vraiment l'" école du peuple ".

Pendant longtemps les élèves originaires du même village

ont eu tendance à se regrouper entre eux et ne cherchaient pas

à se rapprocher de leurs camarades de classe. Pourtant l'enseignement

qui leur était donné poussait plutôt à la cohésion.

4 / La vie scolaire des élèves

des médersas :

Au XXème siècle un programme strictement juridico-religieux

ne répond plus aux besoins de l'administration. Il fallait donner

aux fonctionnaires musulmans, formés par les médersas, un

bagage de connaissances qui leur permette de rendre les services que la

population attendait d'eux et de tenir un rang honorable dans une société

mouvante. D'autre part les aspirations et les goûts de la population

musulmane d'Algérie ont évolué avec le temps et,

même au plus bas degré de l'échelle sociale, réclament

un brevet de civilisation française. Mais comme les élèves

redoutaient par dessus tout de passer pour des hommes courbés au

service de l'administration française, il convenait d'éviter

l'assimilation de leurs médersas à de basses écoles

formant de petits fonctionnaires.

Les six années d'études du médersien sont réparties

en deux cycles de chacun trois années :

1 . Dans le premier cycle les programmes sont communs

à tous les élèves et comportent l'enseignement des

matières suivantes : langue arabe, traduction, langue française,

histoire et géographie, mathématiques, sciences naturelles,

rituel et morale.

2 . Les élèves du second cycle ont le

choix entre une section traditionnelle et une section moderne : - La section

traditionnelle fait la place plus grande à l'arabe et au droit

musulman. Elle prépare les fonctionnaires de la justice musulmane.

- La section moderne est consacrée à l'étude des

sciences et à la traduction. Elle prépare les interprètes

et les fonctionnaires des postes administratifs. On constate qu'en définitive

l'enseignement donné dans cette section moderne est sensiblement

le même que l'enseignement de la section B des lycées et

collèges. Le programme du second cycle comporte les matières

suivantes : langue arabe, traduction, droit musulman, langue française,

droit français, histoire et géographie, mathématiques,

sciences physiques, hygiène.

Quels étaient les rapports des élèves avec leurs

professeurs, et comment ces professeurs se comportaient-ils ?

5 / Les professeurs qui enseignaient

dans les médersas et leurs rapports avec les élèves

:

Depuis le décret de 1883 les professeurs sont mixtes, musulmans

et européens. Les professeurs musulmans sont plutôt orientés

vers l'enseignement de la langue arabe, de la traduction, du droit musulman,

du rituel et de la morale. Mais il leur arrive aussi d'enseigner les mathématiques

ou les sciences naturelles et physiques tout comme leurs collègues

européens.

Les maîtres appliquent les méthodes d'enseignement modernes

en respectant un programme bien établi et en demandant à

leurs élèves de traduire la compréhension qu'ils

ont eue de leurs cours dans des devoirs ou des leçons à

préparer en salle d'études le soir, et à restituer

le lendemain en salle de classe. Les cours à préparer et

les devoirs écrits à corriger nécessitent pour le

maître un temps relativement conséquent en dehors des heures

de classes. De ce fait la durée d'une semaine de cours d'un professeur

est de 15 heures en moyenne. Il arrive qu'un élève donne

des signes de faiblesse dans une matière bien précise. On

peut imaginer que son professeur s'en rende compte, décide de lui

rendre service et lui donne des conseils en dehors de la classe. Force

est de constater que le maître musulman, conscient du prestige de

sa fonction, n'est pas particulièrement enclin à s'adresser

directement et individuellement à ses disciples. Il se limite aux

rapports strictement scolaires avec ses élèves devant lesquels

il se montre le moins souvent possible. Le professeur européen

sent d'avantage la valeur des rapports humains et consacre une partie

de son temps à prendre en charge tel ou tel élève

en difficulté pour lui apprendre la manière de se servir

d'une bibliographie ou de recueillir une documentation pour un devoir.

Un constat alarmant d'un rapport d'inspection de 1948 préconisait

: " il faut renouveler l'atmosphère des médersas

pour en faire une atmosphère de famille. Le problème est

un problème d'ordre moral. Il faut que tous les maîtres soient

des apôtres et considèrent leur métier comme un sacerdoce.

On a le droit d'être pessimiste en observant l'état d'esprit

des maîtres... "

Si l'on s'intéresse aux sanctions mises à la disposition

des professeurs pour corriger le manquement notoire d'un élève

aux règles de vie collective et de travail individuel, la vérité

oblige à dire que les punitions sont moins nombreuses vis-à-vis

des élèves des médersas qu'envers leurs homologues

des lycées d'état. Ceci tient, entre autres, à l'âge

plus mûr des médersiens qui comprennent bien mieux les arguments

moraux que les arguments coercitifs. La transformation radicale du mode

de vie des médersiens après la seconde guerre mondiale leur

a apporté un cadre de vie plus adapté à leurs aspirations

et dans lequel ils se sentaient beaucoup plus à l'aise.

6 / Le mode de vie des élèves

dans les médersas :

Depuis la création des médersas en 1850 jusqu'à la

seconde guerre mondiale les médersiens vivaient dans des chambres-cellules

semblables à celles des médersas du système oriental

où ils étaient logés à trois ou quatre. Ils

devaient fournir leur literie qu'ils disposaient sur un lit métallique.

Ils se nourrissaient par leurs propres moyens en dehors de leur établissement,

soit chez des gargotiers, soit chez des amis de leur famille. Comme la

plupart d'entre eux étaient issus de familles peu fortunées

il était accordé à tous les médersiens "une

bourse d'entretien " pour couvrir les frais de eur pension alimentaire.

On ne sera pas étonné d'apprendre que les élèves

les médersas n'employaient pas la totalité de leur ourse

au paiement de leur pension alimentaire. Il eur était permis de

consommer dans leur chambre e pain, les dattes, les figues et les olives

qu'ils achetaient à un prix modique chez l'épicier et non

pas chez le gargotier.

Avec les économies qu'ils réalisaient ainsi sur leur pourse

ils pouvaient s'offrir de menus plaisir. Dès Leur admission à

la médersa les élèves troquaient leurs djellabas

et gandouras traditionnelles contre un beau costume en drap à pantalon

bouffant avec les plis soigneusement repassés, de couleur généralement

foncée. Une de leurs grandes satisfactions consistait à

se montrer chez eux pendant les vacances avec ce nouveau costume. Cela

leur conférait la distinction et l'honorabilité qui convenaient

à leur qualité de seigneur lettré du village. Le

médersien, bien que logé dans la médersa, passait

tout de même une partie de son temps à l'extérieur

de l'établissement sans contrôle de ses fréquentations

et de son travail d'étude personnelle. Ce régime va changer

avec la seconde guerre mondiale. En 1944 les conditions de vie des médersiens

ont été bouleversées. Les restrictions alimentaires

amenées par la guerre ne permettent plus à l'élève

de se nourrir avec sa bourse. Le système doit être radicalement

modernisé. S'agissant de la nourriture, les médersas évoluent

progressivement, d'abord par l'intermédiaire d'un restaurateur

extérieur, puis par la construction d'un réfectoire où

la nourriture, contrôlée, est la même pour tous. S'agissant

du logis, on abat les cloisons qui isolaient chacune des petites cellules

où dormaient les élèves pour installer des dortoirs

à la capacité plus étendue. On fait assurer la discipline

par des maîtres d'internat qui surveillent les études, dorment

dans les dortoirs, et contrôlent les repas distribués dans

le réfectoire.

La réforme de 1951 fait passer les médersas de leur régime

quasi-oriental dans le régime occidental de l'internat complet.

Les médersas sont transformées en " Lycées

d'Enseignement Franco-Musulman " dont la scolarité étalée

sur six ans conduit au baccalauréat comme les lycées d'état.

Sur le plan matériel l'extension de la surface des médersas

se fait par la construction de grands bâtiments adjacents à

l'école initiale du début du siècle. Ces nouveaux

bâtiments abritent aussi bien :

- des salles de cours et des salles d'études qu'une salle de prière

et une bibliothèque,

- mais aussi une vaste cuisine équipée de neuf, un immense

réfectoire et de grands dortoirs où les élèves

sont logés par 30, ainsi qu'une infirmerie,

- Au sous-sol des salles de douche, une lingerie, une salle de culture

physique,

- et surtout, ce qui avait fait cruellement défaut jusque là

pour la détente des élèves, une grande cour de récréation.

Lorsque les trois lycées d'enseignement franco-musulman d'Algérie

ont remplacé les médersas le nombre des élèves

et de professeurs s'est mis à augmenter sensiblement. Que deviennent

dans ces conditions les rapports des médersiens entre eux ?

7 / Les rapports des élèves

des médersas entre eux :

Nous nous souvenons qu'autrefois les élèves originaires

d'un même village aimaient à se grouper entre eux. Après

la seconde guerre mondiale la création des dortoirs à l'internat

a entraîné l'abandon du regroupement par localité

d'origine et la perte des traditions régionales. Ce mélange

a favorisé le développement du sens social qui faisait défaut

aux médersiens trop attachés à leur sentiment régionaliste.

D'autre part l'institution des dortoirs a apporté un progrès

certain pour la moralité. Au temps où les médersiens

vivaient en cellule, sans surveillance, la pédérastie était

monnaie courante. A partir de 1944 les élèves ne se sont

plus jamais trouvés réunis seuls à l'internat. Force

est de constater qu'avec ce nouveau régime les histoires de moeurs

ont disparu, principalement depuis le jour où les maîtres

d'internat ont eu la surveillance des dortoirs. Les problèmes de

vols et de bagarres pour incompatibilité d'humeur ont nettement

régressé. L'obligation faite aux médersiens de se

soumettre en commun à la même discipline de vie et l'occasion

où ils sont de trouver des réflexes communautaires ont trempé

leur caractère. Elles ont aplani les différences de personnalité

des élèves les plus dissipés et les ont incités

à la pratique de la solidarité.

Après les grands travaux de réaménagement immobilier

des médersas dans les années 1950 le comportement des grands

élèves vis-à-vis des petits a changé. Autrefois

l'aire de détente des élè- ves était réduite

à une petite cour étriquée où grands et petits

élèves devaient se supporter les uns les autres. Les jeux

de ballon des petits aga- çaient prodigieusement les rencontres

et discus- sions intellectuelles des grands. Aussi les brimades des aînés

étaient-elles fréquentes envers leurs cadets. La construction

d'un grand patio en 1954 a permis aux grands élèves de se

promener autour de sa vasque à la manière des péripatéticiens,

dans une zone qui est aussitôt devenue leur domaine. Et les petits,

qui disposent dorénavant d'un vaste espace de détente en

dehors du patio, n'ont plus eu l'occasion d'indisposer leurs ainés

par leurs jeux qui tiennent plus du sport que de la réflexion méta-

physique.

La réforme de 1951 avec ses transformations considérables

sur le plan de l'enseignement, du mode de vie, de la logistique et des

bâtiments dans les médersas algé- riennes a été

indé- niablement et de loin le plus impor- tant de tous les changements

apportés à cette institution, suivi en 1954 par la création

du lycée franco-musulman de jeunes filles d'Alger.

CONCLUSION

L'entreprise des médersas en Algérie

de 1850 à 1960 a, de toute évidence, été profitable

à toutes les parties intéressées :

- L'administration formait et disposait ensuite des fonctionnaires indispensables

à la gestion des affaires musulmanes, que ce soit dans le domaine

de la justice musulmane, de l'interprétariat, de l'enseignement

religieux, du secrétariat administratif, etc... Sans l'implication

de ces spécialistes dans la vie coutumière quotidienne des

musulmans la conduite des affaires publiques aurait été

un échec malheureux. Mais aussi et surtout, à partir des

médersas la culture arabe et musulmane a été propagée

à toutes les générations de jeunes algériens,

sans discontinuité, jusqu'à l'indépendance. - Les

élèves, dont la vocation n'atteignait pas les sommets d'une

ambition démesurée, ont eu la chance de recevoir à

la médersa une double culture musulmane et française grâce

à laquelle non seulement ils jouissaient de la considération

respectueuse de leurs coreligionnaires, si souvent illettrés en

arabe, mais ils servaient aussi au progrès de ces mêmes coreligionnaires

vers la civilisation moderne.

Au sortir de leur scolarité les médersiens trouvaient des

débouchés qui les ont amenés à assurer des

responsabilités professionnelles autrement plus enrichissantes

que la vie routinière qu'ils auraient menée s'ils étaient

restés dans leurs villages. Un bémol toutefois est à

apporter à ces constats : excepté dans la dernière

décennie de l'existence des médersas, le niveau de leurs

élèves n'a pas réussi à atteindre celui de

leurs homologues les élèves des lycées d'état

publics. Et ce pour deux raisons :

1 - Le niveau des études dispensées par

les médersas n'aurait pu être relevé qu'à partir

du moment où les demandes d'admission à la médersa

auraient dépassé en nombre les postes réservés

aux médersiens diplômés. Il est à déplorer

que cette bascule ne se soit jamais concrétisée.

2 - L'atout, qui faisait des médersas des écoles

à part, était l'enseignement des sciences musulmanes dans

un établissement où le cabinet de physique voisinait avec

le cours de théologie. Hélas l'enseignement des sciences

musulmanes a pêché par une lacune inhérente à

son corps enseignant, le manque de méthode. Il eut fallu que les

professeurs abandonnent la méthode d'autorité au bénéfice

de la méthode de réflexion. Cette façon de faire

ne fut employée qu'aux toutes dernières années, mais

sans doute trop tard pour éviter l'absorption des médersas

par les lycées d'état dans lesquels les disciplines scientifiques

sont censées apporter la solution à tous les problèmes

de la société moderne. On ne peut que regretter d'autre

part l'attitude de la bourgeoisie musulmane qui n'a cessé de bouder

les médersas. Les familles musulmanes de la seconde moitié

du XXème siècle, pour ne s'intéresser qu'à

cette période, n'ont eu qu'un souci, celui d'assurer à leur

progéniture, garçons et filles, une situation matérielle

à leurs yeux beaucoup plus importante que la projection d'une culture

musulmane traditionnelle telle qu'enseignée dans les médersas

qui n'aurait agi sur eux qu'à la manière d'une force mystique

démodée.

Un seul exemple suffira à démontrer l'influence considérable

de ces écoles sur l'évolution de la vie sociale de la population

musulmane. C'est la création en 1954 du

lycée franco-musulman de jeunes filles d'Alger. Convaincus

de la qualité de l'enseignement polyvalent dispensé à

leurs fils par les médersas, les familles aisées d'Alger,

la capitale, ont ressenti à partir de la seconde moitié

du XXème siècle la nécessité d'offrir à

leurs filles les mêmes moyens et les mêmes chances de culture.

C'était un progrès considérable !

Pour nous convaincre ou pas de la réalité de l'institution

des médersas en Algérie il suffira, en guise de conclusion,

de citer les plus célèbres des élèves formés

dans les médersas algériennes :

- Si Nammeri, choisi par le Sultan du Maroc Mohammed

V pour être son chef du protocole,

- Hammer BENAZOUZ, Mohammed BENSASI, Mostapha CHERCHALI,

Abdelkader DAOUADJI, Menouar KELLAL, nommés délégués

du gouvernement français auprès du roi d'Arabie Saoudite

Ibn Séoud,

- Le juriste distingué LAÏMECHE qui a fait

connaître dans ses traductions françaises l'oeuvre juridique

d'Averroès, célèbre médecin philosophe arabe

du AIIème siècle,

- Ainsi que de nombreux enseignants, avocats et plusieurs

médecins de haut niveau qu'il nous est impossible de citer nommément

de peur d'en oublier un seul au passage, ce qui aurait été

impardonnable.

Monographie par Charles JANIER,

fils de feu Emile JANIER qui fut le dernier directeur de la Médersa

de Tlemcen

et le premier proviseur du Lycée d'enseignement franco-musulman

de Tlemcen.

Emile JANIER est mort et a été enterré à Tlemcen

en janvier 1958.