ALGER INCONNU.

Forteresse de la Kasba.

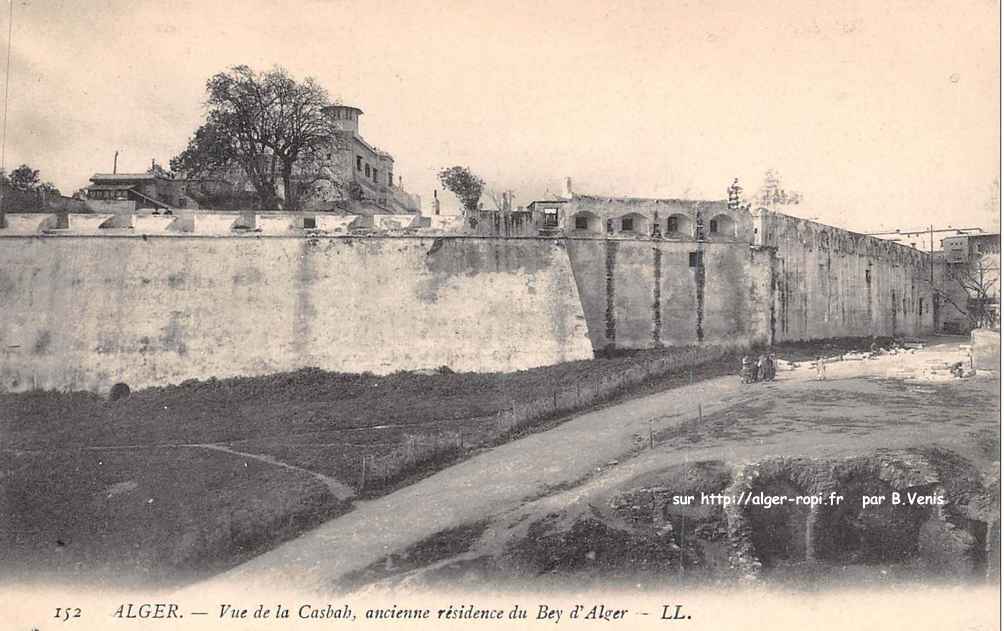

En parlant de la Forteresse

de la Kasba, nous touchons à l'un des points les plus anciens

de l'histoire de la ville d'Alger.

Sommet culminant de la ville, que le colonel de Lamothe désigne

comme la terrasse géologique de 115 mètres, il est évident

que ce vaste plateau, dès son origine, tenta les premiers colons

grecs qui vinrent au VIIème ou VIIIème siècle avant

Jésus Christ et s'établirent, au nombre de vingt, dans

le lieu qui devait, après bien des siècles, devenir la

ville d'Alger.

Il y avait à ces époques reculées un cérémonial

toujours observé lors de la fondation de colonies, qu'il est

peut-être bon de rappeler et qui éclairera un peu la légende

des Vingt compagnons d'Hercule.

Voici la façon dont les Grecs fondaient leurs colonies et dont

fut fondée Icosion, latinisée plus tard en Icosium (Alger)

.

Nous voyons, d'après l'historien Julius Caïus Solinus, qu'Hercule,

explorateur grec vint fonder Icos ; nous retrouvons plusieurs fois trace

de cet Hercule, sur le littoral méditerranéen, jusqu'à

Tolède et aux Colonnes d'Hercule, aujourd'hui le détroit

de Gibraltar. On y lit que ses Vingt compagnons choisirent un emplacement

et y élevèrent des murailles, puis, selon le cérémonial

usité en la circonstance, allumèrent le feu sacré,

avec du feu apporté d'un sanctuaire de la ville d'où ils

venaient.

La ville d'Icosion fut édifiée 7 à 800 ans avant

notre ère, ayant, comme la plupart des villes grecques, un côté

à pic d'où l'on précipitait les condamnés

à mort. Il y a quelques années notre ami regretté

l'ingénieur Bizet avait retrouvé, lors de la construction

des casernes d'Orléans, des vestiges de tours rondes avec des

soubassements carrés et des restes de vieilles poteries. Nous

avons retrouvé à Alger des chapiteaux grecs qui portaient

des Cariatides.

Afin de mieux assurer la défense de la ville les forteresses

étaient, comme on le voit dans plusieurs villes de la Grèce

antique, entourées de rues à escaliers placées

en éventail et fermées en hauteur par des portes désignées

sous le nom de portes de quartier. Il en existe encore à Alger,

dans la haute-ville, dont la plupart sont voûtées comme

l'étaient les rues des villes antiques.

Le souvenir s'est conservé très longtemps d'appellations

royales telles que : Tombeaux des enfants du roi, d'anciennes Kasba

comme la Kedima-el-Kasba.

Mais ce qui est intéressant et dont aucun historien n'a fait

mention c'est l'existence d'un tombeau grec, qui se trouvait encore

visible eu XVIème siècle, celui de l'enfant de Zaripha,

il était situé près de la porte de secours donnent

dans la campagne. Quel était cet enfant ? Nous savons, d'après

des citations découvertes par M. Devoulx dans des anciens titres

de propriétés voisines d'un cimetière, que celui-ci

renfermait les Tombeaux des enfants du Roi. Ce qu'il y a de certain

c'est que ce nom de Zaripha est grec et que si ce tombeau fut conservé

jusqu'au XVIème siècle c'est vraisemblablement que cet

enfant appartenait à une souche princière.

On ne commença à construire de nouveaux bâtiments

sur l'emplacement de la plus ancienne forteresse qu'après l'arrivée

des Turcs à Alger. La nouvelle Kasba qui remplaça le Kasba-el-Kedima

fut construite entre les années 1555 et 1592. C'est à

cette époque que fut placée la porte de style romain provenant

d'un ancien édifice que l'on voit aujourd'hui. Il existe d'anciennes

colonnes en marbre antique, soit grecques, soit romaines, disséminées

dans la forteresse et dont l'étude est à faire en détail.

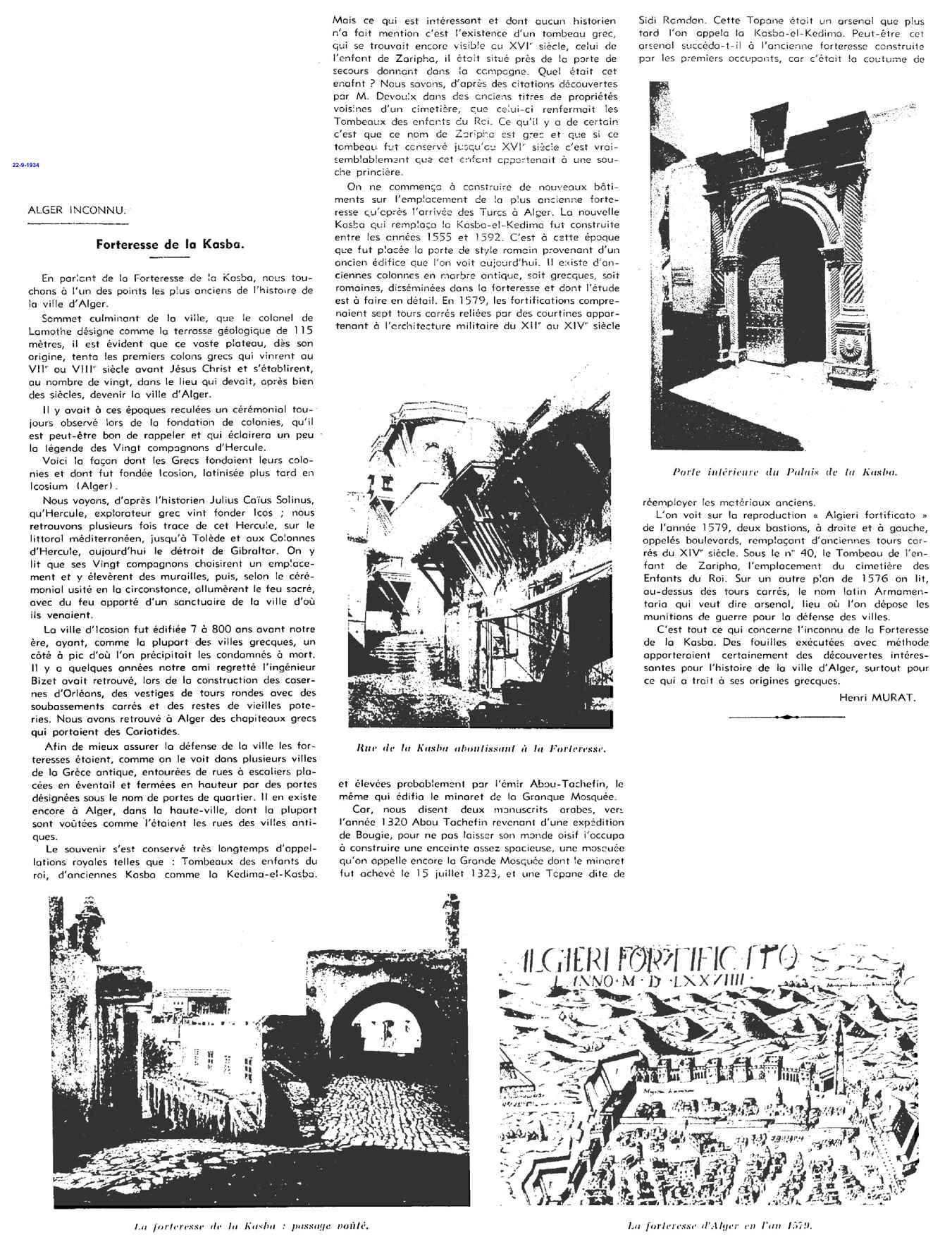

En 1579, les fortifications comprenaient sept tours carrés reliées

par des courtines appartenant à l'architecture militaire du XIIème

au XIVème siècle et élevées probablement

par l'émir Abou-Tachefin, le même qui édifia le

minaret de la Granque Mosquée.

Car, nous disent deux manuscrits arabes, vers l'année 1320 Abou

Tachefin revenant d'une expédition de Bougie, pour ne pas laisser

son monde oisif l'occupa à construire une enceinte assez spacieuse,

une mosquée qu'on appelle encore la Grande Mosquée dont

le minaret fut achevé le 15 juillet 1323, et une Topane dite

de Sidi Ramdan. Cette Topane était un arsenal que plus tard l'on

appela la Kasba-el-Kedima. Peut-être cet arsenal succéda-t-il

à l'ancienne forteresse construite par les premiers occupants,

car c'était la coutume de réemployer les matériaux

anciens

L'on voit sur la reproduction " Algieri fortificato " de l'année

1579, deux bastions, à droite et à gauche, appelés

boulevards, remplaçant d'anciennes tours carrés du XIVème

siècle. Sous le n° 40, le Tombeau de l'enfant de Zaripha,

l'emplacement du cimetière des Enfants du Roi. Sur un autre plan

de 1576 on lit, au-dessus des tours carrés, le nom latin Armamentaria

qui veut dire arsenal, lieu où l'on dépose les munitions

de guerre pour la défense des villes.

C'est tout ce qui concerne l'inconnu de la Forteresse de la Kasba. Des

fouilles exécutées avec méthode apporteraient certainement

des découvertes intéressantes pour l'histoire de la ville

d'Alger, surtout pour ce qui a trait à ses origines grecques.

Henri MURAT.